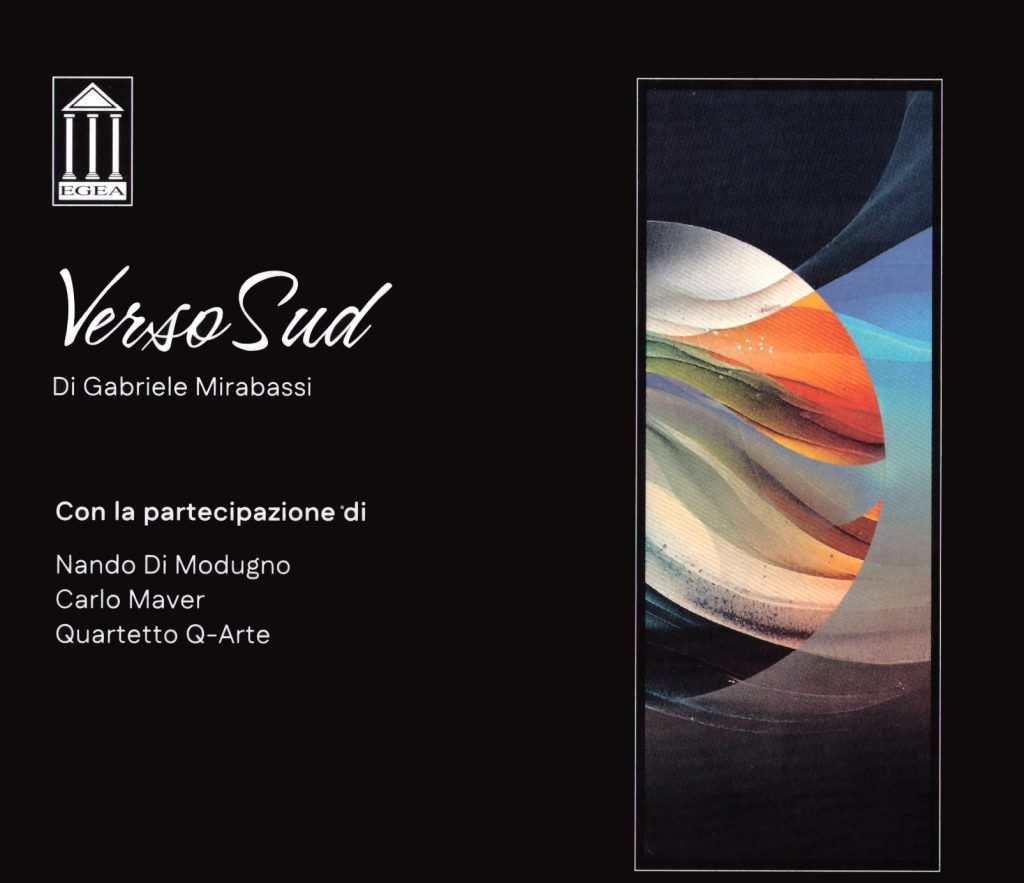

«Verso Sud» di Gabriele Mirabassi: dialogo tra Jazz, Melodramma e America Latina (EGEA Records, 2025)

Non si tratta di un semplice incontro tra continenti, ma di una riconciliazione estetica, in cui l’Italia, con il suo retaggio lirico e cameristico, e la Colombia, con il suo fertile sincretismo tra Africa, Europa e Americhe, s’intrecciano come voci in un fugato.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Il clarinetto di Gabriele Mirabassi occupa una posizione assolutamente singolare nel panorama del jazz europeo ed italiano: non è semplicemente uno strumento, ma una voce poetica, un’estensione del pensiero musicale che si muove tra lirismo, rigore ed improvvisazione con una naturalezza che ha pochi eguali.

Nel contesto jazzistico italiano, Mirabassi ha contribuito a riscattare il clarinetto da una marginalità storica, dove era stato spesso oscurato dal sassofono. La sua formazione classica, perfezionata al Conservatorio Morlacchi di Perugia, gli ha fornito una padronanza tecnica che si traduce in un controllo timbrico e dinamico di altissimo livello. Ma ciò che lo distingue è l’attitudine a trasformare la cantabilità operistica italiana in fraseggio jazzistico: ogni sua nota sembra portare con sé l’eco di un’aria pucciniana, ma filtrata attraverso l’immediatezza dell’improvvisazione. Nell’ambito del jazz europeo, Mirabassi si colloca accanto a figure come Louis Sclavis, Michel Portal o Gianluigi Trovesi, ma con una voce tutta sua: meno incline all’astrazione radicale, più legata a una dimensione narrativa e melodica. Il suo clarinetto non cerca la frattura, ma la continuità: è uno strumento che racconta, che canta, che accarezza. In questo senso, si potrebbe dire che Mirabassi abbia costruito una via mediterranea al clarinetto jazz, dove la luce, il respiro e la memoria si fondono in un suono che risulta, al contempo, antico ed attuale.

L’attenzione per le musiche popolari sudamericane, in particolare brasiliane, ha ulteriormente arricchito il suo lessico: lo choro, il samba, la milonga sono diventati per lui non semplici generi da citare, ma lingue da abitare. In questo, il suo clarinetto si fa strumento transculturale, capace di passare da un quartetto d’archi a una roda carioca senza perdere identità. In definitiva, il clarinetto di Mirabassi è un ponte tra mondi: tra classico e improvvisato, tra Europa e Sud America, tra scrittura e oralità. È una voce che non si impone, ma s’insinua, e proprio per questo resta impressa.

Non a caso, il progetto discografico «Verso Sud», pubblicato da EGEA Records, si colloca all’incrocio di più geografie sonore e affettive: il jazz come lingua di passaggio, la musica colta come reminiscenza strutturale, il Sud America come mito e come mappa. Non si tratta di un semplice incontro tra continenti, ma di una riconciliazione estetica, in cui l’Italia, con il suo retaggio lirico e cameristico, e la Colombia, con il suo fertile sincretismo tra Africa, Europa e Americhe, s’intrecciano come voci in un fugato. Il clarinettista umbro, da sempre sensibile ai profumi dell’oltreoceano, parte questa volta da un’esperienza concreta: un ciclo di concerti in Colombia insieme al quartetto d’archi Q-Arte di Bogotá. Il risultato non è una semplice trasposizione discografica, ma una meditazione sul viaggio inteso non come trasloco geografico, bensì come trasformazione ontologica. «Verso Sud» non è dunque una rotta, ma una postura: quella del musicista che non impone, ma ascolta; che non colonizza, ma lascia che il suono dell’altro lo pervada e lo muti.

L’album si apre su una soglia evocativa: il Sud non come direzione cardinale, ma come tensione simbolica, luogo dell’anima e dello sradicamento fertile. La Colombia di Gabriel García Márquez, non è solo patria del realismo magico: è paradigma di un pensiero capace di trattenere insieme cronaca e mito, miseria e visione, come fanno, in musica, le partiture di Mirabassi. Il repertorio alterna brani originali a omaggi colti: su tutti «Las Presencias N.6» di Carlos Guastavino, compositore argentino che coniuga l’eleganza classica con una malinconia tutta criolla. Guastavino fu, in fondo, l’ultima voce del tardo romanticismo latinoamericano, il «Puccini delle Pampas», e la sua presenza conferisce al progetto un’aura lirica che sfiora l’opera. Ma è nelle composizioni di Mirabassi che il discorso si fa personale: il clarinetto danza, sospira, interroga. La scrittura melodica è cantabile, a tratti quasi belcantistica, come se Bellini fosse stato invitato ad una roda paulista. Eppure la lingua resta quella del jazz, non tanto nei cliché ritmici quanto nella libertà formale, nell’elasticità armonica, nel desiderio di lasciare spazio all’imprevisto. Si pensi a come gli archi del Q-Arte non fungano da semplice tappeto armonico: sono interlocutori attenti, capaci di contrappunti, sospensioni, respiri. In questo, il quartetto d’archi si comporta più da collettivo improvvisativo che da esecutore classico. L’aspetto più sorprendente è forse la presenza implicita della cultura mediterranea: nelle progressioni armoniche che odorano di Ionio e di Tirreno, nei fraseggi che lambiscono le scale modali greche, nei silenzi che sanno di pietra calcarea e campanili. Non è un Sud geografico, ma mitico: il Sud dei fichi secchi e delle cassarmonie barocche, il Sud dei migranti che portarono con sé il melodramma come grammatica emotiva.

«Verso Sud» si apre come una porta che si schiude lentamente su una terra che non è solo geografica, ma emozionale. I primi suoni sembrano emergere da una camera interiore, da una memoria affettiva che prende corpo nel respiro del clarinetto di Mirabassi, subito cullato dal timbro materico del quartetto Q-Arte. Con «Amica Vittoria», la musica non irrompe: sfuma, si deposita come luce obliqua sulla superficie delle cose. La prima tessera tematica si impone subito: un’idea di melodia sospesa tra le vocalità della llanera colombiana e il fraseggio lirico dell’opera italiana. Ecco allora che il clarinetto canta come una voce di mezzosoprano che intona un’aria senza parole, tra Donizetti e Piazzolla, tra un porticato emiliano e un patio criollo. È jazz nella sua accezione più alta: linguaggio che accoglie, non stile che definisce. Nel secondo passaggio, «Chisciotte» la narrazione si fa più increspata, si avverte una tensione interna: gli archi cominciano a modulare lo spazio sonoro come un quartetto di Janáček trasportato a Medellín. Il contrappunto tra le voci è mobile, mai statico, come se le linee melodiche stessero cercando una lingua comune, tra il castigliano musicale della milonga e l’italiano ancestrale del canto popolare. Il terzo quadro, «I Giardini di Dioniso», ci sorprende con un’atmosfera più sotterranea, un’eco appena accennata di choro brasiliano o di danzón cubano, ma reinterpretato come in uno spartito impressionista. La chitarra si insinua come un discorso pronunciato sottovoce, il clarinetto la segue come chi ascolta e risponde con pudore. Con «Pinocchio 1911», il Sud è Bahia, la Colombia, la Toscana, ma anche Napoli o Smirne, perché la cultura mediterranea, come quella latina, è un grande bacino d’acqua contaminata e fertile.

A un tratto, senza segnali d’avvertimento, irrompe «Las Presencias N.6 (parte 2)» di Guastavino, in cui fa la sua comparsa anche il bandoneòn di Carlo Maver. Ed è come se il disco improvvisamente si specchiasse: la scrittura guastaviniana, con la sua trasparenza armonica e la sua malinconia trattenuta, sembra guardare da lontano tutto ciò che la precede e tutto ciò che seguirà. È l’asse lirico dell’album, il punto di calma assoluta, il momento in cui la malinconia non è più una tinta, ma la sostanza stessa della forma. Dopo questa immersione elegiaca, in «Subindo a Cantareira», il clarinetto di Mirabassi torna a proporre un tema che sembra già noto, ma che ora porta un peso diverso, come se il brano precedente avesse trasformato l’intera topografia emotiva del disco. La melodia si avvita su sé stessa, come un pensiero che cerca la via per uscire da una notte interiore. La chitarra torna di Nando Di Modugno torna come una voci amica, non più interlocutoria, ma complice. La sezione centrale dell’album vibra di una leggerezza quasi danzante: la chitarra suggerisce un andamento ternario, forse un valzer, forse una huella argentina smarrita tra Bologna e Bogotá. «Chove na minha valsa» non è una danza in senso meccanico: è un oscillare del pensiero, un modo per camminare restando sul posto, come chi rammemora qualcosa che non è mai accaduto, ma che ha solo immaginato. La musica non descrive paesaggi, ma stati dell’anima: è paesaggio psichico. Progressivamente i suoni si fanno più raccolti, quasi come se il viaggio si ritraesse su sé stesso.

Con «Las Presencias N.6 (parte 1)», la scrittura si scioglie: restano il legno, l’arco, il fiato, mentre la parola «fine» non viene mai pronunciata. Le linee del clarinetto di Mirabassi sembrano spesso vocalizzare con un afflato umano, con un fraseggio che privilegia la cantabilità e la chiarezza espressiva. È una partitura che non cerca la sorpresa armonica, ma la profondità emotiva, proprio come nelle Flores Argentinas o nelle Cuatro Canciones Argentinas di Guastavino. Nell’ultimo componimento, «Sospesi a Primavera», una breve ed intensa coda, il clarinetto ritorna a casa, ma è una casa che non è più la stessa: perché ogni viaggio, se autentico, ci restituisce cambiati. E così finisce «Verso Sud», come si finisce un libro che non voleva concludersi. E ci resta addosso la sensazione di aver attraversato molte terre, molti accenti, molte lingue tutte dentro una sola musica. Nel complesso, il jazz si manifesta come grammatica dell’accoglienza: spalanca le braccia al bandoneón, alla chitarra, al clarinetto, agli archi e li lascia (inter)agire. Il risultato è una musica che non immobilizza, ma accompagna. Le singole parti del lotto vanno ascoltate «come fotografie»: non tanto perché fissano un istante, quanto perché si offrono allo sguardo dell’ascoltatore con discrezione e profondità, lasciando che ognuno vi trovi la propria nostalgia. In definitiva, «Verso Sud» è un disco che non va né verso un luogo né verso uno stile: va «verso l’altro», e nel farlo ritorna in sé. È un’opera che interroga non tanto le radici, quanto la possibilità di innestarle altrove. In un tempo in cui la contaminazione è spesso pretesto per l’effimero, Mirabassi ci ricorda che le vere ibridazioni non nascono per moda, ma per fame: fame di senso, di suono e di stupore.