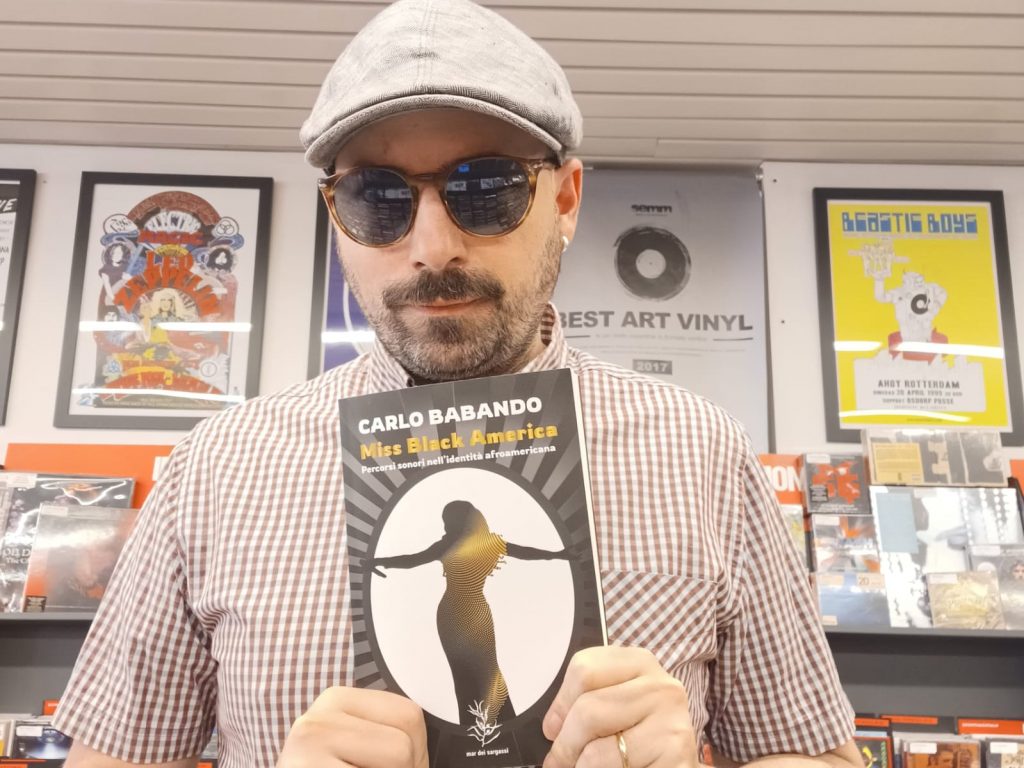

Intervista a Carlo Babando su «Miss Black America. Percorsi sonori nell’identità afroamericana»

Carlo Babando

// di Guido Michelone //

Carlo Babando è da poco in libreria con un nuovo volume, il terzo dopo Marvin Gaye. Il sogno spezzzato (Volo Libero, 2016) e Blackness. Storie e musiche dell’universo afroamericano (Odoya, 2020): si tratta di Miss Black America. Percorsi sonori nell’identità afroamericana (Mar dei Sargassi, 2024). L’inquietante esergo in quarta di copertina – “Ecco. Forse il punto è esattamente quello. Il corpo nero riesce ad attirare più attenzione solo quando fa rumore. Quando canta e balla. O quando muore” – è lo spunto per questa inedita intervista in cui si spazia fra tutte le musiche nere.

D In tre parole chi è Carlo Babando?

R Un docente appassionato e un giornalista che spera di essere anche un buon “divulgatore culturale”, sia sulla carta che dietro il microfono.

D Raccontaci in breve la tua attività professionale.

R Insegno letteratura e storia dividendomi tra licei, istituti tecnici e professionali, con particolare attenzione a progetti che mirano a contrastare la dispersione scolastica. Ovviamente, in questo senso, mi è molto d’aiuto lavorare a vario titolo con la musica: ho iniziato a scrivere professionalmente sulle riviste e sul web quando avevo ventidue anni, adesso ne ho trentotto e mi ritrovo a collaborare con tante realtà editoriali diverse e ad aver firmato tre saggi. Insomma, poter usare la musica in classe o all’interno di un IPM è stata la chiave di volta. Inoltre sono stato per diverso tempo dietro il bancone di un negozio di dischi a Bologna, un posto magico che si chiama Semm Music Store e che, quando posso, frequento ancora per dare una mano.

D A che età e come hai scoperto la black music?

R Nella mia idea di black music, il reggae ha sempre avuto un ruolo importante. Non è un caso quindi se il mio primo approccio a quell’universo è stata una cassetta di Bob Marley, comprata quasi per caso a quindici anni. Da lì, nel corso del tempo, si è sviluppata la passione per il blues e poi sono arrivati jazz, soul, funk, rap e via dicendo.

D Dei lavori (o studi) da te intrapresi quali ritieni siano i più gratificanti o esemplari per il tuo contributo alla cultura musicale black?

R Da molti anni curo una rubrica sulla rivista Blow Up che si intitola “Inner City Blues”, nella quale tratto mensilmente un tema che ha a che fare con le culture afrodiscendenti (non limitandomi necessariamente alla musica o alla dimensione prettamente afroamericana). Credo sia un buon modo per allargare il campo, magari trovando sentieri inaspettati e sorprendenti. Poi c’è il libro uscito nel 2020, “Blackness”, che partiva dai miei studi universitari in scienze storiche, culminati in una tesi nella quale incrociavo Medioevo e africanistica: grazie all’aiuto dei docenti che seguirono le ricerche con me, sono stato in grado di raccontare il passato dell’Africa subsahariana svincolandolo in parte dalla storiografia europea, troppo spesso affetta da eurocentrismo. Da lì ho voluto tracciare delle connessioni con la musica e il cinema di matrice afroamericana, iniziando un percorso che ha infine trovato il suo naturale compimento con la mia ultima pubblicazione, “Miss Black America”, il saggio uscito per Mar Dei Sargassi Edizioni.

D Tre motivi (o anche più) per acquistare e leggere il tuo Miss Black America.

R Perché vuole stimolare nuove riflessioni in ognuno di noi, a prescindere dalla provenienza geografica o culturale, senza reticenze nel mettere in dubbio certi paradigmi che diamo ormai per scontati. Perché tra i suoi capitoli è possibile incontrare sia Nubya Garcia che i The Roots, sia i fotogrammi di “This Is England” che quelli di “Get Out”, sia i romanzi di Gil Scott-Heron che le dissertazioni afrofuturistiche di Sun Ra. Perché, infine, non ha la pretesa di fornire risposte ma la speranza di abbattere alcune semplificazioni a cui rischiamo di abituarci ogni volta che sentiamo parlare di identità afroamericana e black british.

D A quale pubblico ti rivolgi maggiormente per i tuoi libri e in particolare per questo?

R Nell’introduzione di “Miss Black America” scrivo: “D’altronde un’indagine su come musica e società interagiscono all’interno dell’America nera, vuol dire anche (o soprattutto) tracciare le coordinate attraverso cui il risultato di questa sinergia si proietta all’esterno. Ovvero in direzione di un pubblico in larga parte bianco, di estrazione borghese e che magari non si è mai allontanato troppo dal posto in cui è nato. Vederlo come un limite sarebbe come ridurre la portata del patrimonio culturale africano all’interno del triangolo atlantico, ai cui vertici ci sono anche Europa e America. Un mondo che si è espanso aggrovigliandosi attorno al pensiero occidentale, ma che nel nuovo millennio ha dovuto fare i conti ancora una volta con la potenza dell’identità diasporica”. Potrei concludere che, a conti fatti, mi rivolgo a chi ha voglia di partire dal proprio amore per il soul, il rap o il jazz e non teme di proiettarsi in una dimensione in cui musica, storia, cinema, moda, politica e sociologia dialogano incessantemente.

D Che idea hai della black music quale espressione artistica e culturale?

R Penso che innanzitutto sia inscindibile dal milieu in cui è nata, a prescindere dal linguaggio musicale che prendiamo in considerazione. Ciò significa che è davvero troppo limitativo – e ingiusto – amare alla follia un album di John Coltrane o Nina Simone e non sentire l’esigenza di andare più a fondo. Stessa cosa se pensiamo alla scena contemporanea, da Kamasi Washington a Kendrick Lamar e Jorja Smith. La questione è più ampia del filtro linguistico o del colore della pelle, parliamo piuttosto di identità culturale e sociale. Un’identità che, per l’appunto, è molto diversa quando si parla di America e Regno Unito, i due contesti sui quali mi sono concentrato maggiormente nell’ultimo saggio.

D Con quali modalità (anche personali) ti rapporti con i tuoi ‘colleghi’ o con chi comunque lavora al tuo fianco o in contesti similari?

R A proposito di contesti e di quello che dicevamo nella domanda precedente, è importante sottolineare che io sono perfettamente cosciente di studiare e raccontare la cultura afroamericana da una posizione specifica: quella di un italiano bianco. Il fatto che le mie origini possano essere più complicate di quel che sembri, e che continui ad avvertire la mia identità più come siciliana che come genericamente italiana, può tuttavia avere un peso. Voglio dire, il mio pensiero si è formato più su Leonardo Sciascia e su fonti medievali nordafricane che su Amiri Baraka o Angela Davis. Questo mi ha permesso di interagire con chi lavora a mio fianco da una posizione del tutto personale, creando connessioni che per me si sono rivelate incredibilmente interessanti sia in classe che sul palco, o tra le pagine di una rivista.

D Ritieni che in Italia vi siano spazi interessanti per contribuire ad accrescere o sviluppare una vera cultura del sound afroamericano?

R Bisogna scremare all’interno di una proposta talvolta banale, sempre più a rischio di diventare un modo furbo per ottenere fondi pubblici o garantirsi una certa visibilità. Viviamo in un paese che percepisce la propria multiculturalità in modo ancora ingenuo, non rendendosi conto che il dialogo tra culture non deve passare necessariamente per un approccio “esotista”. Allo stesso tempo è bene ricordarsi che accostare musica afroamericana e continente africano presuppone già una buona conoscenza di cosa sia il panafricanismo, l’afrocentrismo e persino l’afrofuturismo. Diversamente, mettere tutto nello stesso calderone non fa bene a nessuno. Perciò sì, gli spazi ci sarebbero… ma ci sono anche persone disposte a tenere alto il livello dell’offerta e dello scambio dialogico? Io sono positivo, e così anche chi ha lavorato con me in questi ultimi anni affinché si percorra una linea che non imiti gli Stati Uniti ma provi a valorizzare la specificità dell’Italia contemporanea e della sua visione, necessariamente diversa da quella americana. Cito qualcuno, sperando di non fare torto agli altri e invitandovi ad approfondire il loro lavoro: Reda Zine, Avalon Tsegaye (Avex the MC), Marco Manetti, Anna Bassy, Giuseppe Pipitone, Davide Shorty, Amir Issaa. Questo senza volerci addentrare in discorsi che riguardano il mercato editoriale o l’industria cinematografica e musicale, pronti a cannibalizzare chiunque rappresenti una possibile fonte di lucro trasformandone i contorni da persona a personaggio.

D Come ti rapporti all’oggetto disco (vinile o cd), anche a livello personale?

R Ero un adolescente che, a costo di sacrifici economici, voleva a tutti i costi comprare la musica in formato fisico. Anche quando bastava un clic per scaricare dal web intere discografie. Con il passare del tempo non è cambiato nulla, al netto di utilizzare anche le possibilità dello streaming per capire se vale la pena comprare un determinato album o no. Come giornalista ho la fortuna di ricevere alcuni dischi senza doverli acquistare, tutto il resto lo cerco preferibilmente in vinile e poi ascolto con l’attenzione che merita. A casa ovviamente siamo costantemente in cerca di nuovo spazio per musica e libri, ma il bello è anche questo.

D Cosa pensi del jazz in particolare? Quali aspetti più ti colpiscono di questa storia ultracentenaria?

R Penso che per un ventenne italiano di oggi sia molto più evidente di come lo era per me, a metà anni Duemila, che il jazz è forse l’espressione musicale più totalizzante dell’America nera. Io mi sono innamorato del jazz da adolescente, quando il professore di filosofia della mia fidanzata (che adesso è mia moglie) mi prestò “My Song” di Keith Jarrett. Quel disco della ECM fu il ponte che mi spinse a volerne sapere di più, soprattutto cercando di assorbire il jazz “dal vivo”. Ho avuto la fortuna che in quegli anni la piccola città dell’entroterra siciliano in cui sono cresciuto, Caltanissetta, organizzasse dei meravigliosi concerti con nomi del calibro di Lee Konitz, Peter Erskine, Rita Marcotulli, Roberto Gatto e tanti altri. Poter quindi allargare i miei ascolti sia attraverso i cd che la musica live è stato determinante per proiettarmi subito in una dimensione di infinite possibilità, in cui il jazz diventava la mappa attraverso cui scoprire tanti tesori diversi lungo una linea temporale vastissima e che si muoveva da una parte all’altra dell’oceano. Sicilia compresa, se pensiamo a Nick La Rocca e New Orleans.

D Il jazz, rispetto a blues, gospel, r’n’b, soul, funk, rap, è forse il linguaggio musicale black con maggior evoluzione stilistica dal ragtime all’avanguardia. Quali periodi ritieni più efficaci o coinvolgenti dal tuo punto di vista?

R Ci sono momenti che mi interessano moltissimo dal punto di vista storico-sociologico, come il free e lo spiritual, e altri che incontrano maggiormente i miei gusti di ascoltatore. Ad essere sincero, nel corso della mia vita ho attraversato diverse fasi: dalla fascinazione per il be-bop all’innamoramento per il cool, senza contare gli auricolari consumati sulle incisioni vocali di Chet Baker, oppure sugli arrangiamenti del jazz-funk brasiliano e gli esperimenti di Herbie Hancock. Ecco, magari non ragiono in termini di “importanza”, proprio nella convinzione che il jazz è una galassia sterminata i cui pianeti hanno tutti un ruolo fondamentale nella storia della musica. E no, non soltanto in quella occidentale.

D Chi sono a tuo avviso i jazzisti più emblematici e perché?

R Scontato ma inevitabile: secondo me Miles Davis – sia dal punto di vista musicale che culturale – ha forse più di ogni altro dato forma a una propria idea di musica afroamericana, al di là del jazz vero e proprio. Persino contraddicendo sé stesso, che equivale a proclamarsi signore assoluto di ciò che scriveva e metteva su disco (peraltro rivolgendosi a una platea a volte lontanissima da chi lo seguiva prima). Mi ha sempre affascinato il suo individualismo privo di retorica, disposto a mettere in dubbio il proprio passato per immaginare nuove ipotesi sonore, a volte smaccatamente commerciali. L’afflato mistico di Coltrane, sul versante opposto, credo sia una delle esternazioni artistiche e umane più commoventi di sempre. Ma ci sarebbero anche Monk, Mingus e chissà quanti altri: ognuno, a proprio modo, enorme.

D Come ultima domanda, forse banale, ti chiedo una tua top five o top ten dei musicisti black più amati e, se ti va, dei tre dischi da isola deserta.

R Metto insieme le domande e ti rispondo con alcuni dischi firmati da nomi ai quali sono molto affezionato. In ordine sparso:

1 – Gil Scott-Heron “Winter In America”

2 – Marvin Gaye “What’s Going On”

3 – Charles Mingus “The Black Saint and the Sinner Lady”

4 – Lauryn Hill “MTV Unplugged No. 2.0”

5 – John Coltrane “A Love Supreme”

6 – Curtis Mayfield “Curtis”

7 – Jorja Smith “Be Right Back”

8 – Erykah Badu “Baduizm”

9 – Terry Callier “What Color Is Love”

10 – Bob Marley “Exodus”

Ovviamente, se me lo chiedi tra un mese, circa la metà potrebbero essere sostituiti da altri titoli. Forse.