Scompare a 89 anni Hermeto Pascoal. Miles Davis lo definì: «uno dei musicisti più impressionanti del pianeta»

L’eredità di Hermeto Pascoal si rivela come un viaggio sonoro che attraversa culture, stili ed influenze, creando un linguaggio musicale unico e inimitabile. Ogni disco rappresenta un capitolo di questa avventura, dove l’armonia, la strumentazione e l’emozione si annodano in un racconto che invita alla scoperta e alla meraviglia. L’attitudine a trasformare ogni suono in musica, unita ad una profonda connessione con la cultura e l’arte, rende Pascoal una figura fondamentale nel panorama musicale contemporaneo.

// di Francesco Cataldo Verrina //

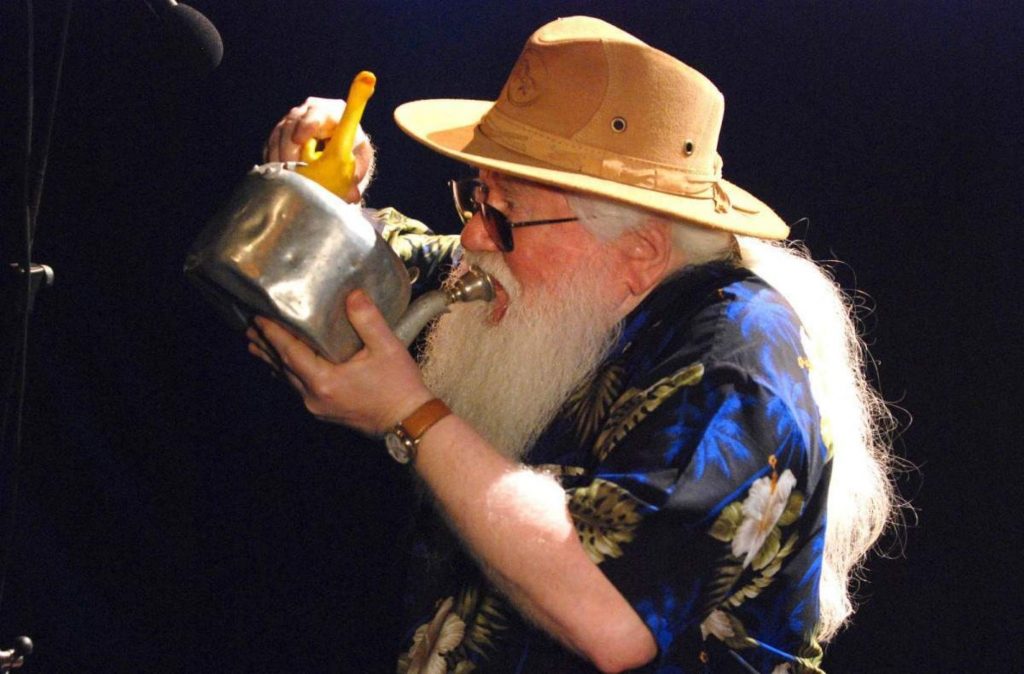

La scomparsa di Hermeto Pascoal, avvenuta all’età di 89 anni, segna la definitiva chiusura di un capitolo fondamentale per la musica brasiliana e per l’evoluzione del jazz a livello globale. Figura di spicco, eppure al contempo un’entità quasi mitologica ai margini delle convenzioni, Pascoal ha lasciato un’eredità sonora di inestimabile valore, un universo di composizioni che trascende i generi e le definizioni. Noto nella sua terra natale, il Brasile, con appellativi quali «o Mago» o «o Bruxo», soprannomi che fanno pensare alla sua prodigiosa abilità di infondere vita musicale a qualsiasi oggetto, Pascoal ha ridefinito i confini dell’inventiva musicale. La sua fisionomia, caratterizzata da un marcato albinismo e da un’estetica personale distintiva – la fluente barba bianca, l’immancabile cappello – celava un animo di instancabile ricercatore di armonie, un vero e proprio alchimista del suono.

La facoltà di trasformare oggetti quotidiani, da semplici teiere a giocattoli, da bicchieri d’acqua a sedie, fino ad includere elementi viventi quali maiali, che egli fece «suonare» nel celebre album «Slaves Mass» del 1976, evidenzia una visione artistica radicalmente inedita, un approccio che sfidava le banalità e ampliava la percezione stessa di cosa potesse costituire o diventare uno strumento musicale. Nato nel 1936 in condizioni di estrema povertà nello stato dell’Alagoas, il suo albinismo rappresentò una sorta di benedizione involontaria: esentandolo dal lavoro nei campi, gli concesse il tempo prezioso di coltivare l’innata passione per la musica. A soli sette anni, da autodidatta, si avvicinò alla fisarmonica paterna, esibendosi già all’età di dieci anni in feste e matrimoni rurali, dimostrando un precoce talento e una naturale predisposizione per l’arte dei suoni. Il trasferimento a Recife negli anni ’50 segnò un’ulteriore tappa fondamentale nel suo percorso formativo. Pascoal entrò a far parte dell’orchestra di una radio locale e strinse una proficua collaborazione con Sivuca, altro fisarmonicista albino di notevole talento, con cui formò un duo che già prefigurava la sua capacità di generare linguaggi musicali inediti. Il vero punto di svolta, tuttavia, avvenne con il trasferimento a Rio de Janeiro, metropoli che divenne il crogiolo della sua evoluzione artistica. In questo microcosmo Pascoal abbracciò il jazz, sviluppando un linguaggio assolutamente originale, un amalgama audace ed innovativo di musica popolare brasiliana e avanguardia sonora. L’incontro con il percussionista Airto Moreira si rivelò cruciale, aprendo le porte degli Stati Uniti alla fine degli anni ’60. Fu sul suolo Nordamericano che il suo talento straordinario attirò l’attenzione di Miles Davis, il quale, riconoscendone il genio, lo volle al suo fianco per l’album «Live-Evil» del 1971, includendo ben tre sue composizioni. Davis stesso non esitò a definirlo «uno dei musicisti più impressionanti del pianeta», un tributo eloquente alla portata rivoluzionario del dettato sonoro.

Da quel momento, la carriera di Pascoal conobbe un’ascesa inarrestabile, costellata di collaborazioni con figure leggendarie del jazz quali Cannonball Adderley, Gil Evans, John McLaughlin, Charlie Haden, Chick Corea e Stan Getz. Le tournée internazionali e le partecipazioni a festival prestigiosi come il Montreux Jazz Festival nel 1979 ne consolidarono ulteriormente la fama planetaria. La sua produzione musicale, monumentale, supera i 2.000 brani scritti, molti dei quali caratterizzati da armonie complesse, strutture ritmiche imprevedibili ed una profondità concettuale rara. Pascoal si distinse come polistrumentista eclettico, padroneggiando con eguale maestria pianoforte, flauto, sax, chitarra, batteria, fisarmonica, euphonium ed una miriade di altri strumenti, spesso autocostruiti o modificati per ottenere sonorità uniche. La sua musica, un connubio di jazz, folklore brasiliano e pura invenzione sonora, trasuda uno spirito giocoso ed una propensione alla sperimentazione radicale, elementi che la rendono inconfondibile. Memorabile rimane il progetto «Calendário do Som», una raccolta di 366 composizioni, una per ogni giorno di un anno bisestile, concepita come un dono musicale universale, un calendario sonoro personalizzato per chiunque festeggiasse il proprio compleanno. Nel corso della lunga carriera, guidò diversi ensemble, tra cui il Grupo Hermeto Pascoal, vero e proprio punto di riferimento della musica strumentale brasiliana dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, con cui incise album seminali come «Ao Vivo no Montreux Jazz Festival» e «Cérebro Magnético». Pascoal dimostrò di essere anche un mentore prezioso per generazioni di musicisti brasiliani, da Milton Nascimento ad Airto Moreira, da Egberto Gismonti ad Aline Morena, sua compagna artistica e moglie, conosciuta nel 2002. Nonostante le vicissitudini personali, come la scomparsa della prima moglie Ilza da Silva nel 2000, Pascoal non cessò mai di scandagliare nuovi territori sonori e di condividere la sua inesauribile creatività. «Il mio strumento preferito? Quello che sto suonando in quel momento», affermò in un’intervista. «E poiché tutto è uno strumento, dal borbottio dell’acqua a un’intera orchestra sinfonica, non c’è mai un momento in cui non ci sia musica nella mia vita». Questa filosofia ne permea l’opera, invitando ad una costante riscoperta del potenziale insito in ogni aspetto dell’esistenza. La sua eredità non risiede solo nelle migliaia di composizioni, ma nell’ispirazione a guardare il mondo con occhi diversi, capaci di cogliere la musica ovunque essa si manifesti, anche nel più inaspettato dei suoni, un invito perpetuo all’ascolto attento e alla meraviglia.

L’opera di Hermeto Pascoal, pur radicandosi profondamente nella ricca tradizione musicale brasiliana, rivela una complessa interazione con modelli nordamericani e afroamericani, in particolare all’interno del vasto panorama jazzistico a stelle e strisce. Una delle connessioni più evidenti si manifesta nell’ambito del jazz moderno e della sua evoluzione post-bop. L’influenza di musicisti come Miles Davis, con cui Pascoal collaborò attivamente, è innegabile. Davis, pioniere di diverse correnti jazzistiche, dal cool jazz alla fusion jazz, rappresentava un faro per la sperimentazione armonica e timbrica. Pascoal, a sua volta, condivideva con Davis una spinta incessante verso l’innovazione, perlustrando sonorità inedite e strutture compositive non convenzionali. Entrambi dimostravano una notevole abilità nel crogiolare generi diversi, incorporando elementi di musica etnica e avanguardistica nelle loro partiture. Il vernacolo afro-americano, nel suo complesso, costituisce un substrato fondamentale per la comprensione del jazz e, di riflesso, dell’opera di Pascoal. Le radici del blues, con la sua languida emotiva e le strutture armoniche caratteristiche, si ritrovano, seppur trasfigurate, nella sensibilità che Pascoal riusciva a inculcare nelle sue partiture. Il gospel, con la sua enfasi sulla coralità e sul call and response, risuona nell’interazione dinamica che Pascoal instaurava con i suoi ensemble, dove ogni strumento partecipava attivamente alla resa collettiva del progetto.

Un’altra area di influenza significativa risiede nel jazz sperimentale e d’avanguardia degli anni ’60 e ’70. Musicisti come John Coltrane, con la ricerca spirituale attraverso il suono e l’indagine di strutture accordali estese, o Ornette Coleman, con la teoria dell’harmolodics e l’approccio a tipologie affrancate di melodia e di armonia, rappresentano contributi paralleli relativi all’avventurosa perifrasi artistica di Pascoal. La comune tendenza a sfidare le normative accordali e ritmiche diventa un tratto distintivo. Pascoal, tuttavia, innestava queste sperimentazioni su un terreno intrinsecamente autoctono, arricchendolo con groove afro-brasiliani derivati dal samba, dal baião e dalla bossa nova, dando vita ad un amalgama unico che lo distingueva dai suoi contemporanei statunitensi. Le similitudini emergono chiaramente nella comune ricerca di un linguaggio performativo ed inconsueto, nell’uso di armonie intricate ed inattese, nonché nell’abilita ad innescare un relazione circolare fra i vari strumenti. Sia Pascoal che molti musicisti afro-americani dimostravano una notevole destrezza nell’improvvisazione, intesa non come mera esibizione tecnica, ma come un’espansione di un metodo di sviluppo sincretico. L’uso di apparati non convenzionali o la manipolazione sonora di oggetti, sebbene portata all’estremo da Pascoal, trova echi nella sperimentazione timbrica di molti jazzisti (Don Cherry e lo stesso Ornette Coleman). Le differenze risiedono principalmente nell’origine culturale e nelle influenze primarie. Mentre la musica statunitense si sviluppava da tradizioni africane adattate e trasformate nel contesto nordamericano, l’opera di Pascoal attingeva direttamente dalle radici culturali brasiliane, mescolando influenze indigene, africane ed europee in una sintesi peculiare. La naturalezza nell’incorporare rumori ambientali ed manufatti di uso quotidiano nella sua musica era forse più radicale rispetto alla maggior parte dei musicisti di area nordista, sebbene – come detto – vi fossero eccezioni nell’ambito dell’avanguardia. Hermeto Pascoal non si limitò a recepire passivamente le influenze nordamericane e afroamericane, ma le rielaborò attivamente, integrandole in un tessuto musicale storicamente saldato all’identità brasiliana, dispensando così un esperanto universale che continua ad ispirare e sedurre.

Lo stile armonico ed accordale di Hermeto Pascoal si delinea quale universo sonoro di infaticabile complessità ed originalità, sfuggendo a categorizzazioni rigide ma evidenziando un approccio non consueto. La partitura si distingue per l’audacia nell’indagare progressioni non abituali, spesso discostandosi dalle diatoniche o dalle più comuni modulazioni jazzistiche. Pascoal fa largo uso di accordi estesi, con settime, none, undici e tredicesime, ma li manipola in modi inaspettati, alimentando tensioni e risoluzioni che sorprendono l’ascoltatore. Si avvale di cluster, sovrapposizioni di note vicine che generano un suono opulento e vibrante, e di alterazioni cromatiche che colorano le progressioni accordali in maniera imprevedibile. Non è raro riscontrare in una sua composizione l’uso di scale modali non strettamente legate al jazz, come scale pentatoniche alterate o modi derivati da tradizioni musicali extra-europee, che conferiscono un sapore distintivo ed unicità al suo meta-linguaggio. L’approccio accordale può essere descritto come una perlustrazione continua dei limiti della consonanza e della dissonanza, sempre finalizzata a una compliance tematica intensa e vivida. La tipologia compositiva appare estremamente varia, spaziando da brevi miniature evocative a strutture più ampie e complesse, spesso concepite con un’architettura formale che riflette la visione olistica della musica. Molte progetti sono contraddistinti da una forte componente improvvisativa, dove la struttura compositiva funge da impalcatura per la libertà esecutiva dei solisti e dell’ensemble. L’abitudine di comporre un brano per ogni giorno dell’anno (il già citato progetto «Calendário do Som») sancisce una prolificità quasi inesauribile e una versatilità nel distillare idee musicali in modo costante e spontaneo. Come specificato, le composizioni spesso incorporano elementi di musica popolare brasiliana, come il samba, il baião, il choro, ma rielaborati in virtù di un filtro personale ed arricchiti di complessità armoniche e ritmiche che li elevano ad un livello di sperimentazione avanzata. Pascoal non si limita a citare, ma fonde, trasforma e reinventa. I riferimenti culturali cui Pascoal attingeva sono molteplici e variegati, tanto da tramare un tessuto musicale ricco e sfaccettato. Le radici della musica afro-brasiliana sono un pilastro fondamentale, visibili nell’uso di ritmi sincopati, nelle melodie che evocano la sensualità del samba o la malinconia del choro. Tuttavia, il suo orizzonte culturale si estende ben oltre i confini del Brasile. Il jazz nordamericano, come già accennato, rappresenta un’influenza cruciale, soprattutto nelle sue manifestazioni più avanguardistiche e sperimentali, che Pascoal non solo assimilò ma contribuì a espandere. L’interazione con musicisti jazz di fama mondiale gli permise di confrontarsi e dialogare con stilemi diversi, arricchendo ulteriormente il suo vocabolario. Inoltre, è possibile rintracciare influenze dalla musica classica contemporanea, in quel suo indagare nuove sonorità e strutture formali, nonché da tradizioni musicali extra-europee, che egli integrava con naturalezza nel suo cammino creativo. La filosofia di vita, che considerava ogni suono e ogni oggetto come potenziale elemento musicale, riflette un’abissale connessione con la natura e con la totalità dell’esistenza, un approccio quasi sciamanico alla musica che permea ogni sua creazione. L’apertura totale verso il abissi sonori sconosciuti, unita a una mercuriale conoscenza delle tradizioni musicali più disparate, ha reso Hermeto Pascoal una figura unica e inimitabile nel panorama musicale del XX e XXI secolo.

Il mondo sonoro di Hermeto Pascoal si presenta come un affascinante labirinto, un universo in cui la musica si manifesta in forme inaspettate e sorprendenti. Per comprendere appieno la sua estensione, occorre intraprendere un viaggio attraverso alcuni dei suoi lavori fondamentali, Iniziando con «Slaves Mass» (1976), album ch ecostituisce un’immersione profonda nell’anima, un’indagine sulla condizione umana, un’evocazione della schiavitù e della libertà. Le armonie, ricche e stratificate, vivificano un’atmosfera di sofferta spiritualità. La strumentazione, eclettica e originale, fonde elementi della musica afro-brasiliana con sonorità jazzistiche. Airto Moreira e Flora Purim, con le loro voci, si avvitano con la trama sonora, portando avanti un dialogo che rimanda alla poesia di autori come Jorge Amado. Il viaggio continua con «Cérebro Magnético» (1973). Questa pagina musicale si apre come una porta verso un mondo di meraviglia e di scoperta. Le armonie, caratterizzate da scale modali ed accordi estesi, danno forma ad un paesaggio sonoro complesso e multistrato. La strumentazione, che include strumenti tradizionali e oggetti quotidiani trasformati in supporti musicali, stimola un’inedita percezione del suono. Milton Nascimento ed Egberto Gismonti arricchiscono il progetto, innescando un relazione circolare fra diverse scuole di pensiero, in un’estetica che rimanda all’arte contemporanea. L’esperienza si intensifica con «Ao Vivo no Montreux Jazz Festival» (1979), una registrazione che cattura l’energia e l’entusiasmo di una performance dal vivo. Le armonie, che oscillano tra il jazz e la musica popolare brasiliana, si annodano alla strumentazione, ricca e variegata, generando un’atmosfera vibrante e dinamica. Chick Corea e Stan Getz arricchiscono il progetto, promulgando un legame tra differenti soluzioni idiomatiche. La narrazione, in cui ogni brano racconta una storia, fa appello ad immagini vivide e suggestive. Il viaggio prosegue con «Hermeto» (1980). costrutto motivico che presenta un intenso carotaggio emotivo teso all’introspezione. Un flusso di armonie, segante da una scrittura più meditativa, dispensano un’atmosfera di contemplazione. La strumentazione, che include un sapiente uso degli spazi sonori, conduce ad una percezione olistica ed ambientale. Aline Morena apporta affettività al progetto, in un’estetica che rimanda alla poesia visiva. Il percorso si conclude con il celebrato «Calendário do Som» (1996). Progetto ambizioso teso alla formulazione di una vera e propria enciclopedia musicale. Le armonie, che spaziano in una vasta gamma di stili e influenze, danno corpo ad un mosaico sonoro che ne sancisce un evidente versatilità. L’uso di strumenti antichi si connette in un dialogo continuo. Naná Vasconcelos e Sivuca arricchiscono il progetto, saldando un legame tra mondi, uomini e culture altre. Ogni passaggio racconta una storia, evocando immagini e sensazioni che trascendono il tempo e lo spazio. L’eredità di Hermeto Pascoal si rivela come un viaggio sonoro che attraversa culture, stili ed influenze, creando un linguaggio musicale unico e inimitabile. Ogni disco rappresenta un capitolo di questa avventura, dove l’armonia, la strumentazione e l’emozione si annodano in un racconto che invita alla scoperta e alla meraviglia. L’attitudine a trasformare ogni suono in musica, unita ad una profonda connessione con la cultura e l’arte, rende Pascoal una figura fondamentale nel panorama musicale contemporaneo.