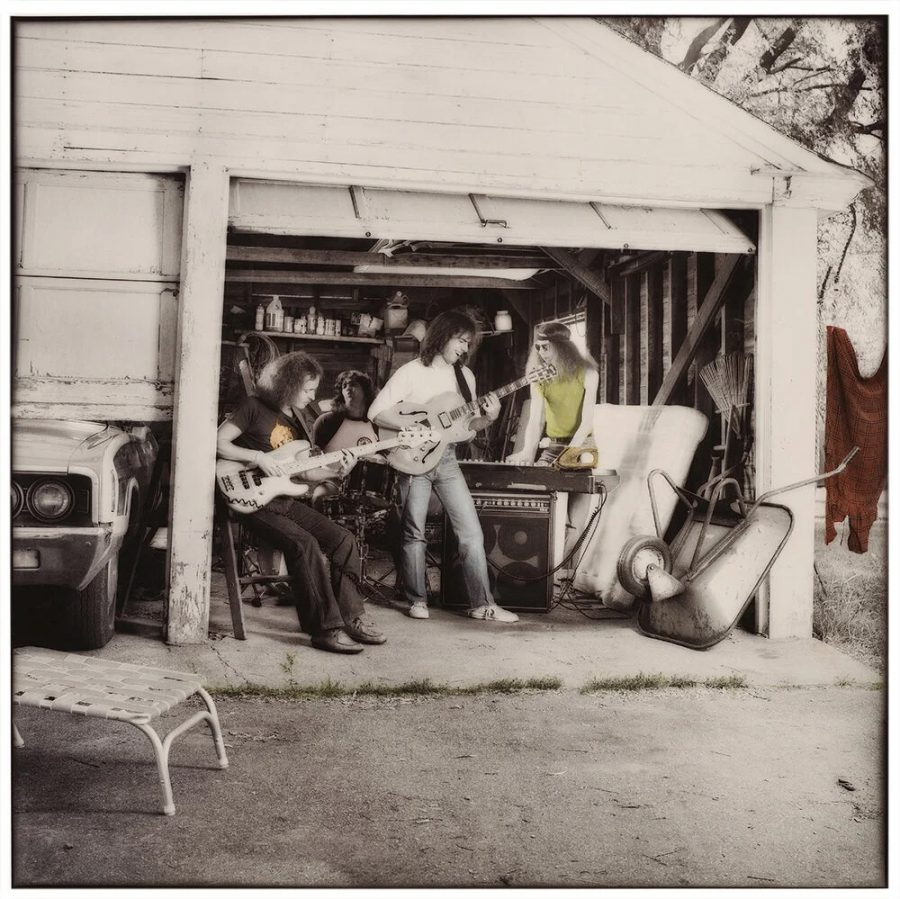

«American Garage» del Pat Metheny Group. Una meditazione musicale sull’America e i suoi paesaggi interiori (ECM, 1979)

«American Garage» non rappresenta soltanto un album, ma scaturisce dalle corde come una sosta, un luogo mentale in cui rifugiarsi per ritrovare una forma di autenticità smarrita. In un’epoca in cui la parola pare aver perduto la sua innocenza, la musica di Metheny e Mays si rinnova costantemente per partenogenesi, riproponendosi come antidoto, ma soprattutto come lingua franca dell’anima.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Con «American Garage», il Pat Metheny Group giunge alla sua seconda prova discografica, offrendo un itinerario sonoro che si distanzia dalle convenzioni del jazz ortodosso per abbracciare una forma di narrazione musicale più fluida, quasi cinefila, quando non cinematica, ossia lontana dalle dinamiche stringenti e vincolanti di un vernacolo sonoro troppo legato ai tempi ai modi e agli spazi. L’album, pubblicato dall’ECM nel 1979, si sostanzia come una suite di impressioni e reminiscenze, dove la tecnica strumentale non deborda mai nel virtuosismo fine a sé stesso, ma si piega ad un’esigenza espressiva più immersiva e perlustrante, ossia quella di evocare un’America immaginata, idealizzata e talvolta malinconica e marginalizzata. La cifra stilistica del Pat Metheny Group risiede in una sintesi sapiente tra rigore compositivo e spontaneità esecutiva. La formazione – Metheny alle chitarre, Mays alle tastiere, Egan al basso e Gottlieb alla batteria – agisce come un organismo unitario, dove ogni elemento contribuisce alla costruzione di un linguaggio liminale – posto in un habitat pluriverso tra suggestioni jazz, inflessioni eurodotte, ambientazioni rock, infiltrazioni blues e screziature country – che rifugge la retorica e privilegia la sincerità del gesto, assorbendo, metabolizzando e restituendo in filigrana sottile i suoni e gli umori di un «Grande Paese», pullulante di contraddizioni e conflittualità politiche, sociali, economiche e razziali.

L’apertura, affidata a «(Cross The) Heartland», stabilisce immediatamente il tono dell’intero lavoro. Metheny e Mays si relazionano con una sorgività che trascende la mera interazione musicale, dando vita ad un tessuto armonico che richiama le vastità del Midwest, le strade polverose che si perdono all’orizzonte e le città di provincia lambite dal sole. La composizione non si limita a descrivere, ma suggerisce, lasciando che l’ascoltatore completi il quadro con la propria sensibilità. «Airstream» e «The Search» proseguono il percorso con accenti più intimisti, quasi elegiaci. Se la prima indulge in una nostalgia trattenuta, la seconda si avventura in territori più audaci, lambendo le sponde del jazz-rock progressivo senza mai cedere all’enfasi. La scrittura di Metheny e Mays si distingue per una capacità rara: quella di rendere accessibile l’articolazione complessa, senza sacrificare la profondità.

Il brano omonimo, «American Garage», rappresenta il fulcro concettuale dell’album. In esso si alternano registri stilistici eterogenei, dal rock & roll al gospel, passando per modulazioni quasi liturgiche, le quali si fondono in una struttura proteiforme, capace di mutare pelle senza perdere coerenza. Siamo alle prese con un esercizio di metamorfosi musicale che riflette, in filigrana, la pluralità identitaria della cultura americana. Chiude il disco «The Epic», composizione di ampio respiro che, nonostante la durata, si distingue per una leggerezza strutturale sorprendente. L’epicità evocata dal titolo non si traduce in magniloquenza, bensì in una narrazione fluida, priva di ostentazione, che accompagna l’ascoltatore verso una conclusione meditativa. «American Garage» non rappresenta soltanto un album, na emerge dalle corde come una sosta, un luogo mentale in cui rifugiarsi per ritrovare una forma di autenticità smarrita. Metheny ha contribuito a ridefinire il jazz elettrico non come campo di battaglia tra generi, ma alla medesima stregua di uno spazio di coabitazione armonica. L’uso del sintetizzatore per chitarra, l’integrazione di elementi sottratti alla world-music, la predilezione per tempi composti e strutture cicliche, tutto concorre a delineare una poetica che si distacca dalla tensione dialettica della fusion jazz per abbracciare una tipologia di racconto musicale più contemplativo, talvolta più descrittivo, dilatato ed ambientale. Nel modus operandi del chitarrista del Missouri s’intersecano le assi portanti di una tradizione che egli non si limita a citare, ma che metabolizza e trasfigura. Il suo distillato sonoro non appare mai derivativo, ma sempre generativo. Ciò accade quando da qualsiasi influenza acquisita o da qualunque esperienza praticata nasce un’inedita opportunità compositiva ed una nuova grammatica espositiva. In un’epoca in cui la «parola del suono» pare aver perduto la sua innocenza, un concept come «American Garage» di Metheny e Mays sembrerebbe rinnovarsi costantemente per partenogenesi, riproponendosi come antidoto alle banalità di un certo scibile sonoro contemporaneo, ma soprattutto come lingua franca dell’anima, se non, addirittura, un sorta di ortofonia culturale e di ricalibrazione semantica del buon gusto.