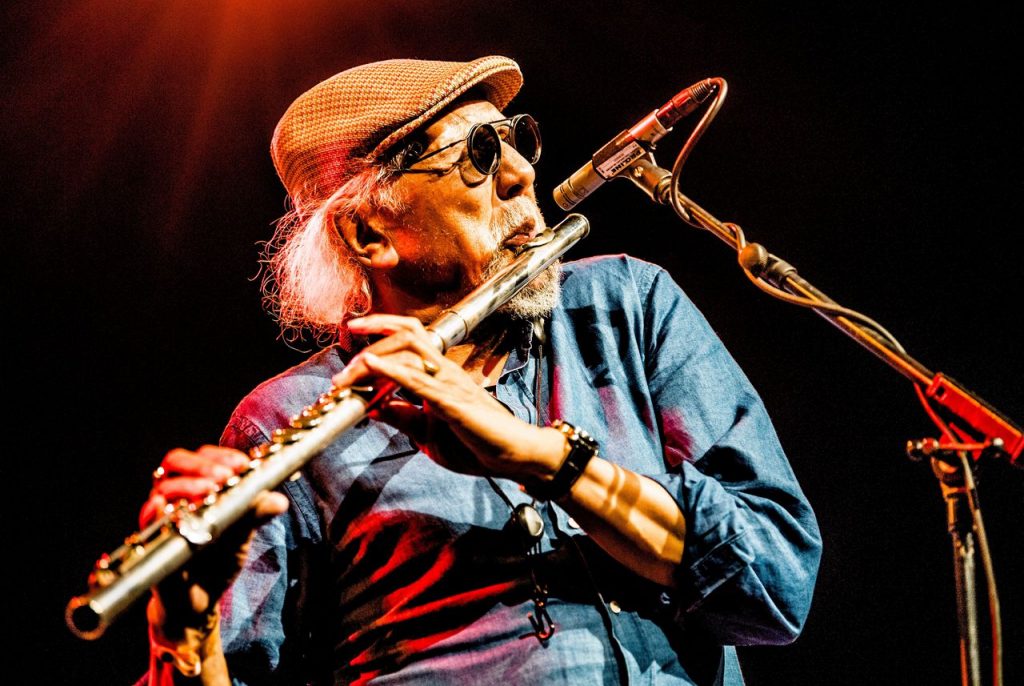

La voce errante: Charles Lloyd e l’ascesi del suono

Charles Loyd

In Lloyd, l’improvvisazione non è mai esercizio di stile, ma gesto esistenziale. La sua parabola artistica lo colloca accanto a figure come Paul Motian, Andrew Hill o lo stesso Jarrett, artisti per i quali il jazz non mai è una lingua morta né una presa di posizione ideologia, ma campo mobile di rivelazione ed espressione della permeabilità fra tempo e memoria, fra radici e utopia.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nato a Memphis nel 1938, Charles Lloyd incarna una delle figure più elusive e luminose del jazz statunitense del secondo Novecento, capace di attraversare con apparente leggerezza epoche, stili e geografie sonore. Inizia a soffiare nel sax già all’età di nove anni, rivelando precocemente un’urgenza espressiva nutrita da un humus culturale straordinario. Memphis, crocevia della tradizione afroamericana, gli offre una prima iniziazione musicale nell’ambito del blues, non quello manierato o museificato, ma quello autentico, corporeo e febbrile. Il giovane Lloyd suona da adolescente accanto a B. B. King, Howlin’ Wolf e Johnny Ace, assimilando quell’intensità tellurica che non abbandonerà mai la sua voce strumentale.

Fondamentale fu l’incontro con Phineas Newborn, pianista di vertiginosa perizia tecnica e immaginazione armonica, purtroppo spesso relegato in una zona d’ombra della storiografia jazzistica. Newborn non si limitò a istruirlo sul piano musicale, ma lo introdusse ad una concezione esistenziale del fare musica, in cui la dimensione spirituale e quella improvvisativa si intersecano inestricabilmente. L’approdo in California, nel 1956, coincide con un ampliamento degli orizzonti stilistici e professionali: dapprima sotto l’egida orchestrale di Gerald Wilson, poi, in modo più decisivo, all’interno della compagine di Chico Hamilton. Con questi, Lloyd non si limita a suonare, ma ne diviene direttore musicale, imprimendo una svolta estetica di notevole rilievo: dal jazz cameristico e rarefatto delle origini ad un linguaggio più percussivo, radicato nel post-bop, eppure già innervato di tensioni centrifughe. Parallelamente, Charles Lloyd dà vita a una propria formazione che può leggersi, oggi, come una sorta di archetipo della cosiddetta new thing. Accanto a lui militano musicisti come Billy Higgins, Don Cherry, Bobby Hutcherson e Terry Trotter, ossia alcune delle voci più avanzate di quella stagione di rinnovamento linguistico che si colloca tra Ornette Coleman e l’Art Ensemble Of Chicago. Eppure Lloyd, pur attraversando il free, non si consegna mai del tutto ad esso, mentre la sua scrittura e la sua improvvisazione mantengono una componente lirica ineliminabile, un residuo melodico che lo distingue da molte delle esperienze coeve più radicali.

Nel 1965 entra a far parte dell’ensemble di Cannonball Adderley, il quale, a sua volta, era stato fra i protagonisti della temperie hard bop e uno dei mediatori più efficaci fra istanze popolari e rigore jazzistico. Tuttavia, è con la fondazione del celebre quartetto del 1966, con Keith Jarrett, Cecil McBee (poi Ron McClure) e Jack DeJohnette, che Lloyd afferma in modo inequivocabile la propria cifra autoriale. Questo ensemble, che coniuga istanze modali, afflati etnici e slanci improvvisativi, riesce nell’impresa, allora rara, di superare i confini angusti del circuito jazzistico, arrivando a esibirsi accanto a Jimi Hendrix, Janis Joplin, i Cream e i Grateful Dead. Non si tratta di un mero fenomeno di sincretismo superficiale, quanto piuttosto dell’emergere di una sensibilità postmoderna ante litteram, in cui la permeabilità fra i generi diventa condizione necessaria per un’autentica ricerca sonora. L’abbandono delle scene jazzistiche all’inizio degli anni Settanta non è una fuga, ma una sospensione carica di significati. Lloyd entra in un cono d’ombra volontario, che coincide con una lunga meditazione interiore e con una diaspora musicale che lo porta a frequentare ambienti rock; si pensi alla sua presenza accanto ai Doors, ai Canned Heat, o alle collaborazioni, più frequenti, con i Beach Boys. Questa fase, apparentemente marginale, si rivelerà invece cruciale nella ridefinizione del suo lessico espressivo. Il ritorno alla pratica jazzistica avviene in modo carsico e discreto negli anni Ottanta, catalizzato dall’incontro con Michel Petrucciani nel 1981. Tuttavia, è soltanto alla fine del decennio, con la firma del contratto con la ECM di Manfred Eicher, che la parabola artistica di Lloyd conosce una rinascita vera e propria. I dischi incisi per l’etichetta tedesca, come «Fish Out Of Water» o «The Water Is Wide», restituiscono un artista dalla voce rigenerata: il suono si è fatto più brunito, quasi crepuscolare, eppure intriso di una cantabilità estatica, capace di abitare le pause quanto le note. È una musica che sembra provenire da una soglia interiore, rimandando idealmente a certi toni contemplativi del Coltrane degli ultimi anni, ma con una misura più assorta, meno escatologica.

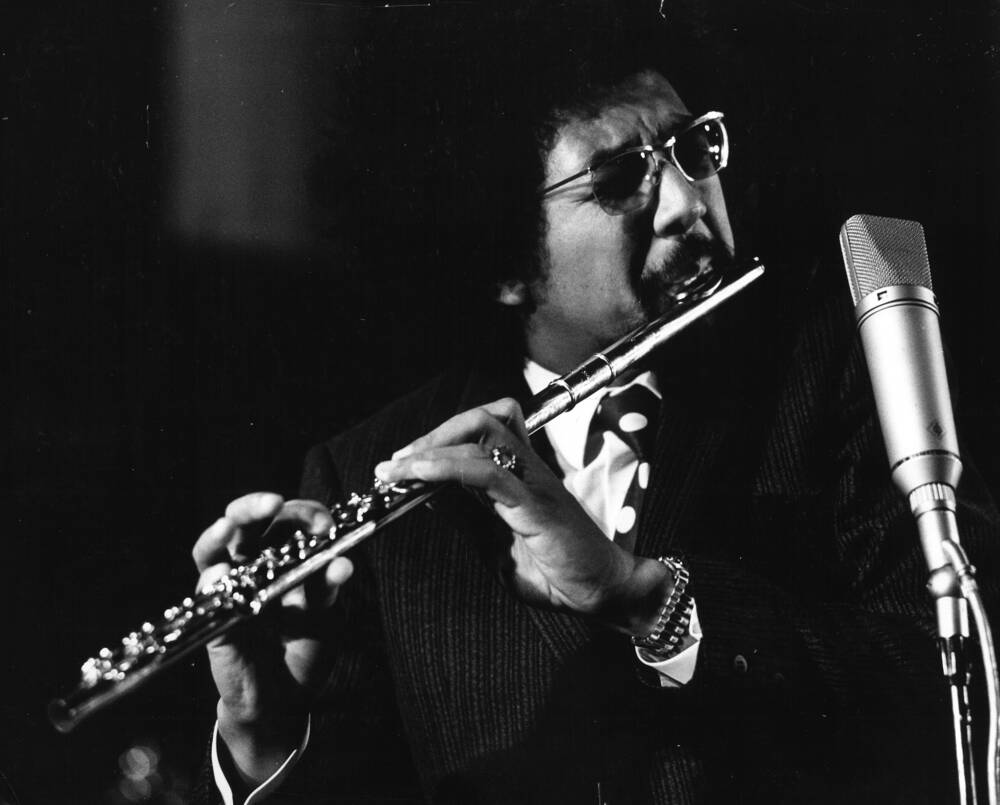

In Lloyd, l’improvvisazione non è mai esercizio di stile, ma gesto esistenziale. La sua parabola artistica lo colloca accanto a figure come Paul Motian, Andrew Hill o lo stesso Jarrett, artisti per i quali il jazz non mai è una lingua morta né una presa di posizione ideologia, ma campo mobile di rivelazione ed espressione della permeabilità fra tempo e memoria, fra radici e utopia. Dal punto di vista strumentale e musicologico, Lloyd si distingue come un caso esemplare tra i multireedisti della tradizione jazzistica, per via dell’equilibrio peculiare con cui articola le sue esplorazioni timbriche, in particolare tra il sassofono tenore ed il flauto. Diversamente da altri polistrumentisti dell’area afroamericana, pensiamo ad Eric Dolphy, Yusef Lateef, Roland Kirk o, in tempi più recenti, James Newton, Lloyd non tratta il flauto come uno strumento ancillare o episodico, ma lo investe di una funzione lirica primaria, quasi come se volesse restituirgli una centralità originaria, arcaica, ancestrale. Mentre Dolphy, per esempio, utilizza il flauto (come anche il clarinetto basso) per spingersi in territori di acutissima frizione intervallare e di estrema opulenza emotiva («Iron Man» o «Out to Lunch!» ne sono la conferma), Lloyd si colloca su un asse espressivo più rarefatto, affine semmai a certe atmosfere pastorali di Hubert Laws o a quelle spirituali di Lateef, ma con un’aura di meditazione quasi orientaleggiante, mai però caricaturale. Appare significativo che il suo flauto non sia mai ipertecnico o pirotecnico. Egli evita gli overblowing, le multifoniche, le emissioni estreme, preferendo invece una sonorità calda, quasi vellutata, modulata secondo una logica più cantabile che percussiva. In questo senso, il suo approccio risulta in parte debitore alla lezione modale di Coltrane (non solo quello dei quartetti classici, ma anche quello più mistico di «Kulu Sé Mama», dove il flauto diventa voce evocativa e rituale), ma lo declina con una vocazione al silenzio e all’attesa che anticipa, per certi versi, le poetiche ECM degli anni Settanta e Ottanta. A differenza di Roland Kirk, che faceva del multireedismo una performance quasi sciamanica e grottesca, Lloyd si muove secondo una logica di sottrazione e di respiro. Il suo flauto è spesso una vox interior, un’espansione poetica del proprio io lirico, non una dimostrazione di padronanza strumentale, piuttosto un respiro trasformato, più che uno sfoggio timbrico. In ciò, si avvicina talvolta all’eleganza diafana di Paul Horn, sebbene Lloyd conservi sempre una tensione sotterranea al canto afroamericano, che Horn invece smussa o spiritualizza. Sul piano strettamente tecnico, Lloyd privilegia il fraseggio lungo e sinuoso, con ampio uso di note tenute e legature, evitando gli staccati rapidi e i fraseggi spezzati tipici del lessico bop. Anche nei momenti di maggiore intensità espressiva – specie in alcune registrazioni del quartetto con Jarrett e DeJohnette – il flauto non diventa mai veicolo di concitazione, ma conserva un alone contemplativo che lo rende strumento di interiorità, di verticalità quasi sacrale. In ciò, egli si distingue anche da artisti più tardi come Henry Threadgill, per i quali il flauto assume invece una funzione costruttiva ed architettonica nella trama polifonica. Dal punto di vista della collocazione storica, Lloyd contribuisce ad un importante processo di «rifondazione poetica» dello strumento. Laddove il flauto era stato per lungo tempo relegato ad un ruolo decorativo o orchestrale, egli lo riconduce al centro del discorso musicale, ma senza scorciatoie stilistiche o manierismi esotici. Lloyd non «colora» lo strumento , ma lo fa «parlare» con una voce intrisa di malinconia e riverenza, senza mai cedere all’effimero. Nel contesto della musicologia jazzistica, questa postura lo rende una figura interstiziale a cavallo fra la tradizione modale e la sperimentazione timbrica, fra il lirismo afroamericano e l’ascesi mistica che sarà poi cara agli ambienti new age (da lui però sempre tenuti a debita distanza). In definitiva, Charles Lloyd non si limita a suonare il flauto, ma lo ascolta e lo interroga, trasformandolo in strumento del tempo interiore.

Sì, si può senz’altro affermare che Charles Lloyd abbia coltivato, nel corso della sua lunga traiettoria artistica, un rapporto elettivo con la chitarra, attribuendole una centralità timbrica e dialogica spesso preponderante rispetto a quella tradizionalmente riservata al pianoforte. Questo non significa che egli abbia trascurato il rapporto con i pianisti, basti ricordare la storica collaborazione con un giovane e già folgorante Keith Jarrett negli anni ’60. Per contro, nella sua poetica più matura, la chitarra si attesta come interlocutore privilegiato, specchio sensibile di una visione musicale che rifugge ogni rigidità architettonica per abbracciare una temporalità più liquida, evanescente e cantabile. A differenza del pianoforte, che per sua natura introduce una grammatica verticale, armonicamente definita, imponendo spesso una scansione metrica implicita, la chitarra permette a Lloyd una maggiore sospensione: essa galleggia, respira e si dissolve, offrendo una tessitura più duttile, quasi acquerellata, in perfetta sintonia con la sua predilezione per il fraseggio orizzontale, per la narrazione modale, per la rarefazione formale. Non è un caso che molti dischi più significativi della sua fase ECM siano costruiti attorno a dialoghi serrati con chitarristi: da John Abercrombie a Gabor Szabo, fino alla lunga e feconda collaborazione con Bill Frisell, figura quanto mai affine per sensibilità timbrica e inclinazione alla sospensione poetica. In particolare, Frisell rappresenta per Lloyd non un semplice accompagnatore, ma un co-viaggiatore sonoro. Entrambi sembrano condividere un’idea di musica come flusso di coscienza, come discesa nell’infra-sottile, dove ogni nota è un’epifania e ogni silenzio un atto di fede. L’interazione fra i due – si ascolti, ad esempio, «Vanished Gardens» (2018), con la presenza incrociata di Lucinda Williams – esemplifica una forma di interplay fondata non sull’urgenza dialettica, ma su una profonda comunione estatica. In questo contesto, la chitarra non è solo uno strumento armonico o melodico, ma un vero e proprio filtro onirico, un medium attraverso cui il sax (ed il flauto) di Lloyd può librarsi senza costrizioni. Persino nei suoi primi esperimenti con Chico Hamilton, la presenza del chitarrista Gábor Szabó, la cui voce ibrideggiante univa tradizioni gitane, flamenco e jazz modale, suggeriva già un orientamento verso timbriche più «orizzontali», meno perentorie rispetto alla verticalità del pianoforte. Si potrebbe ipotizzare, forzando un po’ la lettura, che in Lloyd l’assenza (o il marginale utilizzo) del pianoforte sia una forma di resistenza a ogni clausura armonica, una maniera per lasciare il campo aperto alla divagazione, all’intuizione ed al satori improvviso. Una posizione che lo accomuna, idealmente, ad altri spiriti erranti del jazz come Paul Bley o Jimmy Giuffre, per i quali l’assenza del pianoforte non rappresentava un vuoto, ma una soglia di possibilità. In termini musicologici, la predilezione per la chitarra va letta anche come scelta timbrica e antropologica. Mentre il pianoforte afferisce ad una lunga tradizione accademica, europea, borghese, la chitarra conserva, anche nel jazz , un alone di oralità, di racconto popolare, di frontiera. Essa rappresenta lo strumento del bluesman errante, del cantastorie rurale o del mistico silenzioso. In tal senso, Lloyd, cresciuto a Memphis, ha forse sempre riconosciuto nella chitarra una sorta di retour aux sources, un contatto con la terra e con l’origine. Proprio attraverso questo legame con la materia che la sua musica può volgersi all’invisibile senza mai perdere il senso del cammino. La chitarra, infine, si presta idealmente a quel tipo di spiritualità che Lloyd ha coltivato soprattutto nella seconda parte della sua carriera. Una spiritualità non declamata, ma interiorizzata e mai retorica. Così come il suo sassofono – che, come già osservato, canta più che affermare – anche la chitarra sembra parlargli non in termini di accordi, ma di stati d’animo. In questo dialogo, il pianoforte può risultare talora eccessivamente assertivo, quasi dogmatico nella sua chiarezza; la chitarra, invece, sussurra, allude, si ritrae ed apre spiragli. Tanto che Lloyd vi trova il proprio habitat ideale, un territorio musicale senza confini, dove ogni nota è un passo verso l’altrove.

Il legame di Charles Lloyd con l’immaginario Tex-Mex, pur non immediatamente appariscente in superficie, rappresenta una delle componenti sotterranee ma decisive della sua formazione estetica, contribuendo in modo significativo alla definizione di una sensibilità musicale intrinsecamente ibrida, creolizzata ed orientata alla contaminazione più che alla codificazione. Benché la sua biografia lo situi originariamente a Memphis, un contesto urbano e musicale carico di blues, gospel, R&B, sta proprio nella sua lunga frequentazione del Sud-Ovest statunitense, ed in particolare della California, che emergono suggestioni e risonanze riconducibili all’area culturale del Tex-Mex e della frontiera, con tutto il portato simbolico che essa comporta. Parlare di Tex-Mex nel caso di Lloyd non significa ovviamente alludere ad una filiazione diretta con il repertorio tradizionale di Flaco Jiménez o della conjunto music, bensì riconoscere l’influenza pervasiva, talvolta quasi subliminale, di un paesaggio sonoro che ha sempre oscillato tra malinconia migrante ed euforia popolare, tra preghiera e fiesta. Questa dimensione liminale, di confine, incarna ciò che più profondamente sembra avere attecchito nel linguaggio musicale di Lloyd, che da decenni costruisce una narrazione fondata sulla permeabilità, tra generi, culture e stati dell’anima. Lloyd stesso ha più volte evocato un immaginario «sudoccidentale», fatto di cieli larghi, di silenzi desertici e di spiritualità non confessionale, che lo avvicina più ad una poetica da borderland che non agli stilemi canonici del jazz urbano afroamericano. In ciò, la sua musica partecipa della medesima matrice visionaria che informa l’opera di certi autori letterari statunitensi post-bellici (si pensi a Cormac McCarthy, al suo senso tragico ed al contempo ieratico della frontiera) o anche alle atmosfere sgranate del cinema di Wim Wenders e Ry Cooder, con cui condivide un certo gusto per la sospensione tra nostalgia e rivelazione. Dal punto di vista strettamente timbrico, la lezione del Tex-Mex si intravede nella predilezione di Lloyd per le sonorità calde, avvolgenti, talvolta perfino polverose. Si faccia mente locale sull’uso reiterato del flauto come voce ariosa e pastorale, o alle collaborazioni con chitarristi dalla pennellata evocativa, come, il già citato, Bill Frisell, la cui estetica trae a sua volta linfa dalla tradizione americana rurale, dai spaghetti western, dalla musica country e appunto dal border sound. In dischi come «Lift Every Voice», questa componente atmosferica si fa particolarmente esplicita. Parliamo di un album dove le linee melodiche non cercano l’elaborazione formale, ma la vibrazione emotiva, la traccia mnestica e la reminiscenza. A tal fine, la chitarra, lo strumento per eccellenza del Tex-Mex e della musica chicana, diventa per Lloyd il veicolo di una memoria sonora che travalica le appartenenze culturali codificate. Va inoltre rilevato che il Tex-Mex, in quanto linguaggio bastardo e felicemente impuro, si fonda su una logica di sopravvivenza e di adattamento, dove elementi spagnoli, nativi, africani e statunitensi convivono in una sintassi musicale aperta, contaminata, funzionale ed affettiva. Charles Lloyd, che ha sempre rifuggito le ortodossie stilistiche, sembra riconoscersi pienamente in questa prospettiva, in cui la sua musica diventa mestiza, anche quando si esprime in forme apparentemente «pure» come il quartetto jazz. Il Lloyd più recente, quello degli anni ECM, ha fatto di questa tensione al nomadismo una cifra poetica compiuta, a tratti quasi filosofica. La frontiera, per lui, non è un luogo geografico ma uno stato della mente. La musica Tex-Mex, nella sua natura diasporica e trans-culturale, gli ha forse offerto un modello, più che un repertorio; un modo per concepire la musica non come sistema chiuso, ma come campo mobile di relazioni, di echi e di riverberi emotivi. L’influenza del Tex-Mex su Charles Lloyd non va cercata in una citazione esplicita o in un riferimento testuale, ma nella sua idea di suono come spazio di soglia, un luogo dove l’identità si dissolve ed il sax, come il flauto o la chitarra, può diventare non soltanto strumento musicale, ma voce errante, voz fronteriza, che racconta il passaggio, il transito e l’impossibile ritorno.

Abbiamo tracciato un itinerario essenziale attraverso il catalogo discografico di Charles Lloyd basato su una parabola artistica profondamente dialettica, sospesa tra l’urgenza giovanile dell’improvvisazione e il respiro meditativo della tarda maturità. Cinque album che fungono da nodi rivelatori, non tanto per esaustività cronologica, quanto per potenza evocativa e pregnanza estetica. «Forest Flower: Live at Monterey» (1966) rappresenta la deflagrazione iniziale, l’atto quasi taumaturgico con cui Lloyd impone la propria visione in un contesto che, sino ad allora, raramente aveva concesso al jazz d’avanguardia di valicare le soglie del grande pubblico. Il celebre quartetto con Keith Jarrett, Cecil McBee e Jack DeJohnette restituisce in questo live non solo una miscela di lirismo modale e libertà formale, ma anche un’inedita apertura verso sensibilità extra-jazzistiche, in un’epoca in cui l’interazione con la controcultura giovanile stava riscrivendo le coordinate dell’ascolto. Il brano eponimo, «Forest Flower», diventa così, al tempo stesso, manifesto e palinsesto. Una melodia archetipica che si apre a dilatazioni quasi psichedeliche, dove la spiritualità non è affermazione dogmatica, ma ricerca per via negativa. «Charles Lloyd In The Soviet Union» (1970), inciso dal vivo a Tallinn in piena Guerra Fredda, testimonia non solo la potenza visionaria del quartetto, nella sua fase finale, ma soprattutto la capacità di Lloyd di collocare la propria musica al di là delle geografie ideologiche. Il suo sax tenore si fa voce nomade, itinerante e scarnificata, mentre il concerto diventa gesto politico non perché denuncia, ma poiché dismette e perché rifiuta il confine come categoria estetica. La tensione tra libertà e struttura, tra canto e disgregazione, trova in questo lavoro uno dei suoi apici espressivi.

Dopo un lungo silenzio discografico, «Fish Out Of Water »(1990), il suo primo lavoro per la ECM, segna una sorta di rinascita interiore. Al fianco di Bobo Stenson, Palle Danielsson e Jon Christensen, Lloyd dischiude un linguaggio brunito, assorto ed intimamente elegiaco. Il tempo non costituisce più il terreno della sfida ritmica, ma lo spazio della risonanza emotiva; ogni nota appare sospesa, ogni pausa è una fenditura nel silenzio. L’intero album sembra abitare una dimensione contemplativa, eremitica, in cui il jazz si spoglia di ogni virtuosismo per divenire invocazione. Siamo all’inizio di un lungo sodalizio con l’etichetta di Manfred Eicher, che documenterà con rara coerenza la fase più raccolta ed interiorizzata dell’artista. In «Lift Every Voice» (2002), Lloyd espande ulteriormente la propria tavolozza espressiva, articolando una narrazione che tiene insieme spirituals, standard e composizioni originali con un senso di pietas laica. L’album, registrato all’indomani dell’11 settembre, non lancia una risposta all’evento, ma una forma di cura, di controcanto silenzioso al frastuono della storia. L’approccio risulta cameristico, ma non rarefatto. Il costrutto sonoro si fa balsamo, meditazione e preghiera senza tempio. Il flauto, in particolare, assume un rilievo lirico quasi commovente, come se Lloyd volesse attingere ad una fonte aurorale del suono. Infine, con «Vanished Gardens» (2018), la sua collaborazione con Bill Frisell, Reuben Rogers, Eric Harland e la voce roca e tellurica di Lucinda Williams, Lloyd compie un’ulteriore traslazione del proprio asse espressivo, passando dal jazz al canto e dalla forma alla narrazione. Una frontiera, nel senso più nobile del termine, la quale attraversa il blues, il folk, il country, senza mai cedere alla tentazione della sintesi o della classificazione. Ogni componimento sancisce una deriva emotiva, un’evocazione di luoghi perduti, una riflessione sull’assenza e sulla grazia, dove il legame di Lloyd con il Tex-Mex, con l’America profonda e l’oralità migrante, trova forse la sua realizzazione più compiuta. Questi cinque dischi, letti in sequenza, disegnano una traiettoria coerente ed al tempo stesso sfuggente. Essi non delineano l’evoluzione lineare di un linguaggio, ma il ritorno, costantemente rinnovato, ad una domanda musicale essenziale, ossia non «che cosa suonare», ma «da dove viene il suono».

Il suono del sassofono di Charles Lloyd si evidenzia come un vero e proprio gesto ontologico, una manifestazione sonora di interrogazione spirituale che si dispiega lungo una traiettoria verticale, rivolta non tanto al cielo in senso metafisico, quanto a una dimensione interiore, sotterranea e risonante. In questo dimensione, il confronto con John Coltrane, inevitabile per ragioni storiche, idiomatiche e spirituali, appare contestualmente fecondo e limitante. I due artisti condividono una tensione ascensionale, un impulso verso l’oltre, ma percorrono sentieri profondamente diversi nella modulazione del sacro e nella gestione del suono come respiro simbolico. Entrambi, infatti, concepiscono il sassofono non come uno strumento da dominare, ma come un tramite, quasi un medium, per il cui tramite dar voce ad un’invocazione che eccede la materia musicale. La spiritualità in Coltrane esplode sovente irruenta, apocalittica, bruciante. Ne sono il termometro «A Love Supreme o «Meditations», in cui la forma viene scompaginata da un’urgenza estatica che si manifesta sulla scorta di un ricorso a sovracuti, sheets of sound ed implosioni armoniche. Il sax tenore assume le sembianze di uno strumento profetico, fiamma pentecostale, grido inesausto che attraversa lo spettro dell’umano per lambire l’assoluto. L’armonia, nel Coltrane maturo, non è mai punto d’arrivo ma costante disgregazione, punto di frizione tra un logos che si disfa ed un silenzio che chiama. Lloyd, al contrario, pur muovendosi all’interno di coordinate spirituali affini, e indubbiamente debitore di alcune istanze modali coltraniane, declina il sacro in una forma più assorta, meno escatologica. Il suo è un suono che invoca, ma non implora; che cerca, ma non grida. Dove Coltrane abbatte la struttura armonica per generare una rivelazione, Lloyd la verticalizza con discrezione, mantenendo spesso un riferimento tonale implicito, una sorta di centro mobile attorno a cui ruota la sua linea melodica. La sua spiritualità non ha i tratti abissali del viaggio coltraniano, ma quelli più diafani di una ascesi orizzontale, un cammino interiore che procede per approssimazioni, sfumature e silenzi. Dal punto di vista timbrico, la differenza sembra altrettanto eloquente. Mentre il Coltrane di «Interstellar Space» o «Ascension» tende ad una lacerazione del timbro, ad una saturazione fonica che diventa gesto radicale di disgregazione dell’io, Lloyd opta per una sonorità calda, arrotondata, quasi vocale, talvolta perfino «pastorale», nel senso di un’eco arcadica che permane anche nei contesti più rarefatti. Il suo sax tenore non aggredisce lo spazio acustico, ma lo abita come una forma fluida, in cerca di risonanza piuttosto che di affermazione. È interessante osservare che entrambi ricorrono all’elemento modale come terreno di sospensione e di verticalizzazione armonica, ma con finalità profondamente diverse: per Coltrane la modalità diventa una via di fuga dall’occidentalismo armonico, un mezzo per accedere a una lingua primigenia e pre-babilonica; per Lloyd, invece, assume i contorni di uno spazio meditativo, una soglia che permette al suono di durare, di respirare e di acquietarsi senza dissolversi. Rebus sic stantibus, Lloyd si colloca più vicino a figure come Pharoah Sanders, soprattutto quello più lirico e post-ecstatico, o persino al Wayne Shorter della fase Weather Report, dove il suono diventa epifania rarefatta e disegno sul silenzio. Perfino l’uso del flauto, per Lloyd centrale, conferma questa differenza di posture. Mentre Coltrane si è confrontato principalmente con il tenore ed il soprano come estensioni della propria urgenza ascensionale, Lloyd affianca costantemente il flauto al sax per espandere la gamma emotiva verso registri eterei, contemplativi, quasi orientali nel senso evocativo e non etnicamente definito del termine. Il flauto non è in Lloyd un orpello timbrico, ma la voce prolungata del sax, quella che non urla, ma sogna. In conclusione, la spiritualità del suono in Charles Lloyd, pur riconoscibile entro il tracciato aperto da Coltrane, si manifesta come una teologia del silenzio, più che una mistica dell’urgenza. Se Coltrane incarna Mosè che scende dal Sinai con le tavole, Lloyd diventa il pellegrino che si ferma ai piedi della montagna per ascoltare il vento.