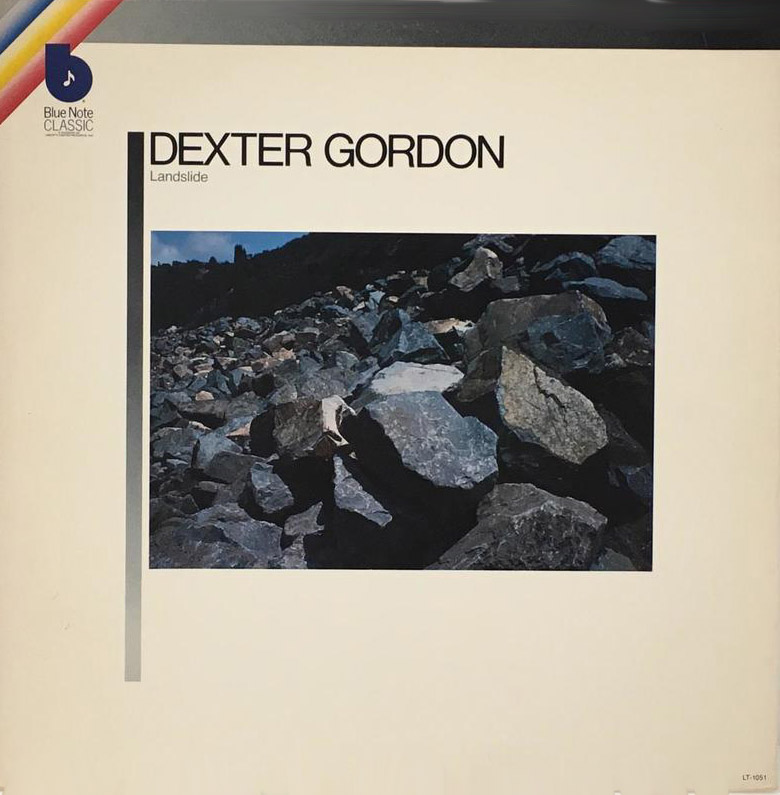

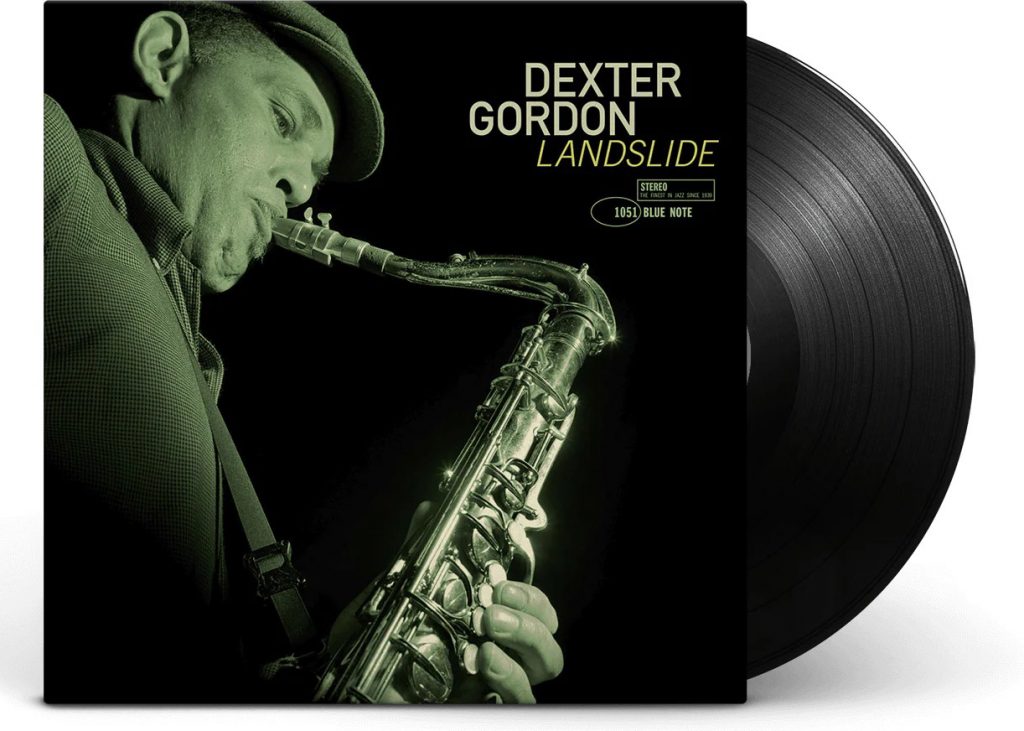

«Landslide» di Dexter Gordon, a volte ritornano (Blue Note, 2025)

Il suo modus operandi, pur radicato nel vernacolo jazzistico, si distingue per una peculiare sensibilità melodica, propedeutica ad un successivo sviluppo stilistico. Con il progressivo affermarsi dell’hard bop, il sassofonista di Los Angeles si evolve verso un approccio più focalizzato sull’aspetto melodico e ritmico del linguaggio.

// di Francesco Cataldo Verrina //

L’evoluzione stilistica di Dexter Gordon rappresenta un percorso emblematico all’interno del jazz del XX secolo, testimoniando un’interazione dinamica fra tradizione ed innovazione. Il suo percorso artistico si articola attraverso diverse fasi, ciascuna delle quali riflette un progressivo affinamento del linguaggio. Inizialmente, il sassofonista si forma nel contesto bebop, assorbendo le complesse armonie del genere. Tuttavia, fin dai primi lavori, emerge una personalità distintiva, segnata da un suono potente e da una capacità di improvvisazione che trascende il puro virtuosismo. Il suo modus operandi, pur radicato nel vernacolo jazzistico, si distingue per una peculiare sensibilità melodica, propedeutica ad un successivo sviluppo stilistico. Con il progressivo affermarsi dell’hard bop, il sassofonista di Los Angeles si evolve verso un approccio più focalizzato sull’aspetto melodico e ritmico del linguaggio. Tale cambiamento si traduce in una maggiore attenzione alla costruzione di frasi musicali comunicative e coinvolgenti, tali da innescare un dialogo più diretto con il pubblico. L’improvvisazione si arricchisce di inedite sfumature, e la cantagiosità del suo soffio si fa più penetrante. Un elemento cruciale nell’evoluzione di Gordon è rappresentato dal soggiorno in Europa, un’esperienza che lo apre a nuove influenze e ad una maggiore libertà strumentale. Il contatto con colleghi di diverse nazionalità e background musicali differenti arricchisce il suo bagaglio conoscitivo, contribuendo a plasmare un suono più maturo e consapevole. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Gordon si presenta come un homo novus. Il modulo espressivo è diventato più filigranato, la sua grammatica jazzistica appare permeata da un’abissale sensibilità, mentre l’attitudine a distillare scaglie emotive, trasmettendo attraverso il sassofono una gamma variabile di sentimenti, si consolida quale contrassegno saliente di un linguaggio estetico da molti imitato. In definitiva, la parabola evolutiva di Dexter Gordon si attesta come un processo di perpetua ricerca e sperimentazione, un itinerario che lo spinge a ridefinire, costantemente, il suo approccio idiomatico. La predisposizione genetica nel saper coniugare abilità strumentale, descrittività e carotaggio emozionale lo consacra come un unicum nell’universo del jazz post-bellico.

L’apporto di Dexter all’hard bop trascende la mera abilità tecnica, iscrivendolo a pieno titolo nel continuum costruttivo del genere. La sua figura, lungi dall’incarnare semplicemente un interprete di talento, si delinea come un catalizzatore di processi stilistici ed un punto di riferimento imprescindibile per la comprensione dello scibile sonoro del periodo. Egli non si limita a suonare l’hard bop, ma lo plasma, lo ridefinisce, imprimendovi la inconfondibile marchio di fabbrica. Analizzando la sua produzione, si evidenzia una attitudine alla sintesi, un connubio tra la forza propulsiva del bebop e la maggiore attenzione all’aspetto melodico, tipica dell’hard bop. L’atto improvvisativo, fluido e debordante di inventiva, non si perde mai in virtuosismi fine a sé stessi, ma serve sempre a corroborare il plot narrativo, dando forma ad un discorso coerente ed articolato. La padronanza sullo strumento, indiscutibile, non appare mai finalizzata all’esibizionismo competitivo, ma al servizio di una dimensione interrelazionale. L’interscambio con altri accreditati musicisti di quegli anni ha contribuito a tracciare i contorni di un sound unico, un’alchimia di talenti che ha arricchito e locupletato ulteriormente il panorama hard bop. L’influenza di Dexter si estende anche oltre la sua produzione diretta, plasmando lo stile di generazioni successive di sassofonisti, quale paradigma di riferimento. Il sassofonista losangelino può essere dunque schedulato come un soggetto fondamentale nella definizione del canone hard bop, nonché custode di un lascito inestimabile per la storia del jazz del ‘900

L’album «Landslide», pubblicato postumo nel 1980, rappresenta un ritrovamento di pregio nell’ambito della discografia del tenorista californiano, offrendo uno spaccato significativo della sua attività durante il periodo aureo della Blue Note, tra il 1961 e il 1962. La scelta di includere nell’album materiale inedito proveniente da tre sessioni di registrazione non tradisce la coerenza stilistica, pur nella varietà delle composizioni. La presenza di musicisti di spessore, quali Sonny Clark, Philly Joe Jones, Paul Chambers e Ron Carter, sancisce ulteriormente il livello qualitativo del disco. L’interazione tra i sodali è fluida e spontanea, tanto da generare un habitat sonoro interattivo e circolare. Il suono del sassofono tenore di Gordon, energico ed inconfondibile, domina la scena, ma senza mai sopraffare le altre voci strumentali. L’improvvisazione tematica, imbevuta da una radicata conoscenza dello scibile sonoro e da una spiccata assertività, rappresenta il fulcro dell’album. L’esecuzione di standard noti e di composizioni originali promulga la versatilità e la maestria interpretativa di Gordon. La rimasterizzazione all-analog, curata da Kevin Gray, assicura una fedeltà sonora esoterica, restituendo in maniera mercuriale le sfumature timbriche e la dinamica dell’esecuzione originale. La confezione, con il suo curatissimo art-work a doppio sportello, completa l’eleganza e la bellezza di un package dial degno di una posizione di rilievo nella discoteca di ogni appassionato di jazz.

In «Landslide», il motivo che dà il titolo all’album, Gordon si esprime con un’intensità che soggioga immediatamente l’ascoltatore. La melodia appare ricca di sfumature e sorretta un perfetto equilibrio tra potenza e delicatezza, che invita ad immergersi nel suo habitat sonoro. Segue «Love Locked Out», un componimento che indaga tematiche di vulnerabilità e desiderio. La pregiata grana del sax cosparge le armonie distillate degli altri musicisti, sviluppando un’ambientazione quasi nostalgica. Ogni nota sembra raccontare una storia, un sentimento profondo che risuona nell’anima. «You Said It», rappresenta un esempio di come Gordon riesca a trasformare un semplice tema in un’esperienza complessa. Le improvvisazioni sono audaci ed inventive, dimostrando una sorgiva predisposizione alla convivenza con i sodali: la sinergia tra i musicisti è palpabile, mentre il costrutto sonoro si sviluppa in una dimensione vibrante e dinamica. In «Serenade In Blue», il tono brunito e malinconico del sax di Gordon si fa sentire in tutta la sua compostezza formale ed emozionale. Un omaggio ai dettami del jazz afro-americano, ma con un tocco che rende l’interpretazione unica. L’alveo tematico si schiude, evocando immagini di notti stellate e riflessioni intime. «Blue Gardenia» raggiunge lo stato di grazia. Gordon riesce a trasmettere una gamma di sensazioni che vanno dalla gioia alla tristezza. L’abilità improvvisativa si manifesta in ogni passaggio, trasformando la narrazione in quello che potrebbe essere considerato il climax esecutivo dell’album. A suggello, «Fried Bananas», un motivo che porta con sé una vibrazione contagiosa. La vivacità della performance del sassofonista, unitamente al supporto ritmico del collettivo, innesca un finale esplosivo che lascia l’ascoltatore con un senso di soddisfazione ed una voglia mai paga di ripetuti ascolti. «Landslide» costituisce, per tanto, un viaggio attraverso il vissuto esperienziale del sassofonista. Ogni passaggio è un tassello a sé stante che, insieme agli altri, forma un’armonia che celebra i fasti del jazz in uno dei momenti di massima portata storica; non un semplicemente lotto di temi jazz, ma un documento storico di inestimabile valore, a presidio della rilevanza di Gordon e della vitalità dell’hard bop.