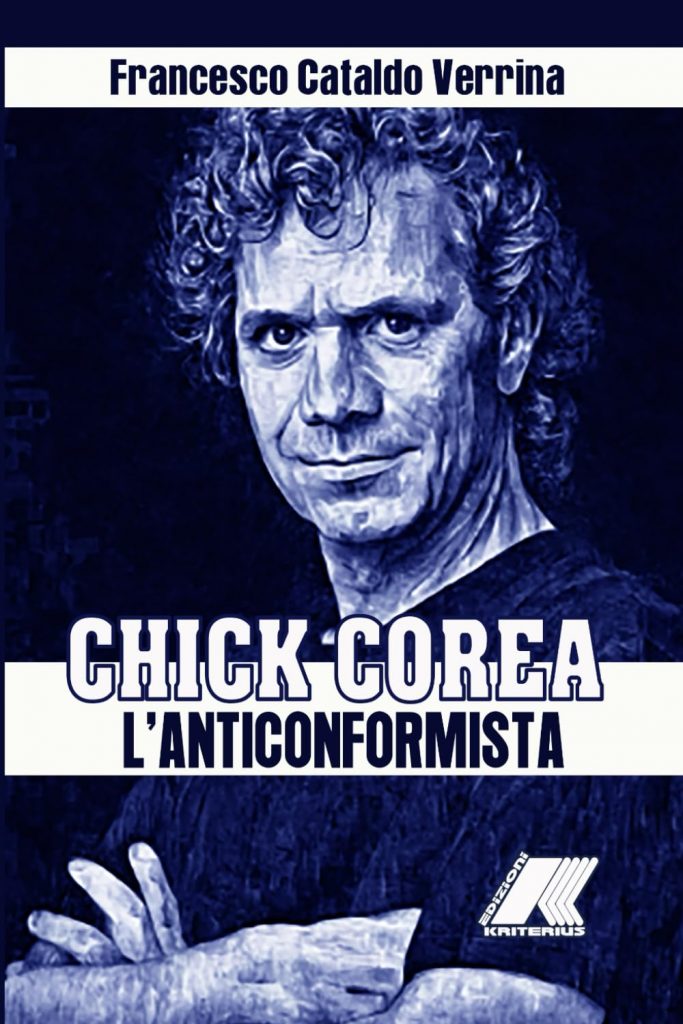

«Chick Corea. L’Anticonformista» di Francesco Cataldo Verrina. L’eresia del suono e la poetica dell’imprevisto

Ogni capitolo è una variazione sul tema dell’identità artistica: si passa dalla riflessione sul rapporto tra Corea e la spiritualità alla disamina delle sue collaborazioni più iconiche, lette come dialoghi tra mondi in collisione. Non mancano incursioni nella storia sociale del jazz, nella sua funzione di linguaggio diasporico e di resistenza culturale. In questo senso, Verrina restituisce Corea alla sua dimensione più autentica: quella di un artista che ha saputo abitare le contraddizioni del Novecento senza mai smarrire la propria voce.

// di Cinico Bertallot //

Nel saggio «Chick Corea. L’Anticonformista» (Kriterius Edizioni, 2025), Francesco Cataldo Verrina compone un affresco critico di rara densità, in cui la figura del pianista statunitense si staglia non come semplice protagonista del jazz contemporaneo, ma come autentico «pensatore al piano», capace di sovvertire le coordinate estetiche del suo tempo. Lungi dall’essere una mera biografia, l’opera si configura come un’indagine filosofica e culturale, un viaggio attraverso le pieghe di un pensiero musicale che ha fatto dell’eterodossia la sua cifra più profonda.

Corea, nelle pagine di Verrina, non è soltanto l’architetto di «Return to Forever» o il demiurgo di «Now He Sings, Now He Sobs», ma un alchimista del suono, un rabdomante dell’inatteso. L’autore ne esplora le traiettorie con uno sguardo che intreccia musicologia, estetica e antropologia culturale, restituendo un ritratto che sfugge alla cristallizzazione dell’agiografia per abbracciare la complessità del gesto creativo. Il titolo stesso, «L’Anticonformista», non è un’etichetta, ma una chiave ermeneutica: Corea è colui che disattende le aspettative, che trasforma ogni stile in un pretesto per la metamorfosi. Verrina lo accosta, con finezza, a figure dell’immaginario letterario e cinematografico, sempre in bilico tra rigore e leggerezza, tra disciplina e vertigine. La scrittura di Verrina è ricca, stratificata, talvolta aforistica, e si nutre di una lessicografia musicale che non cede mai alla banalità del tecnicismo. Ogni capitolo è una variazione sul tema dell’identità artistica: si passa dalla riflessione sul rapporto tra Corea e la spiritualità (con pagine che evocano la tensione mistica di Gurdjieff e la poetica zen di Cage), alla disamina delle sue collaborazioni più iconiche, da Miles Davis a Gary Burton, lette come dialoghi tra mondi in collisione. Non mancano incursioni nella storia sociale del jazz, nella sua funzione di linguaggio diasporico e di resistenza culturale. In questo senso, Verrina restituisce Corea alla sua dimensione più autentica: quella di un artista che ha saputo abitare le contraddizioni del Novecento senza mai smarrire la propria voce.

C’è una fase, breve ma densissima, nella parabola artistica di Chick Corea, in cui il pianista abbandona ogni comfort armonico, ogni struttura riconoscibile, per addentrarsi nei territori più estremi dell’avanguardia. È la stagione di Circle, ensemble nato nel 1970 dall’incontro con Dave Holland, Barry Altschul e Anthony Braxton: un quartetto che non si limita a esplorare il free jazz, ma lo reinventa come linguaggio di ascolto collettivo, di tensione formale e di anarchia controllata. In questo contesto, Corea si spoglia del lirismo modale che aveva caratterizzato la sua militanza con Miles Davis e si immerge in una scrittura gestuale, quasi scultorea. Il pianoforte non è più uno strumento melodico, ma un corpo da percuotere, da preparare, da interrogare. Nei brani di «Circle 1: Live in Germany Concert» (1971) e «Circle 2: Gathering» (registrato nel 1971 e ristampato nel 1996), Corea martella, pizzica, sospende, come se cercasse di far emergere dal silenzio una lingua primordiale. Il dialogo con Braxton è emblematico: due menti radicali, due esploratori del suono che si sfidano e si rincorrono, come in un romanzo di Italo Calvino dove ogni parola è anche un enigma. La musica di Circle non è mai gratuita: è un laboratorio di possibilità, un luogo in cui l’improvvisazione diventa architettura istantanea. In «Circulus» (Blue Note, 1978), raccolta postuma di sessioni del 1970, si percepisce una tensione quasi cinematografica: ogni brano è un cortometraggio astratto, un paesaggio sonoro che si costruisce e si disgrega sotto le dita dei musicisti. Eppure, anche in questa fase apparentemente eretica, Corea non rinuncia alla sua vocazione ludica. C’è una curiosità infantile nel modo in cui esplora il timbro, una gioia quasi dadaista nel destrutturare e ricomporre. È come se stesse cercando, nel caos, una nuova grammatica dell’ascolto. E in questo, Circle non è solo un progetto musicale, ma una dichiarazione poetica: la musica come spazio di libertà, come atto di resistenza contro ogni forma di prevedibilità. Questa esperienza segna profondamente Corea, anche se sarà presto abbandonata in favore della svolta fusion di Return to Forever. Ma il seme dell’avanguardia resta: lo si ritrova nei suoi lavori cameristici, nelle improvvisazioni con McFerrin, persino nei suoi concerti per piano solo. La stagione di Circle è stata, per Corea, una sorta di rito iniziatico: un passaggio attraverso il fuoco dell’informe per ritrovare, con maggiore consapevolezza, la propria voce.

Nel vasto e multiforme universo sonoro di Chick Corea, l’anima ispanico-latina non è un semplice colore locale, ma una vera e propria radice poetica, un’eco profonda che attraversa l’intera sua produzione come un filo rosso. «La mia genetica è italiana,» amava dire, «ma il mio cuore è spagnolo». E in effetti, la sua musica ha sempre danzato sul crinale tra razionalità compositiva e passione mediterranea, tra rigore jazzistico e sensualità flamenca. Già nei primi anni Sessanta, Corea si forma accanto a figure centrali della scena afro-cubana e latinoamericana come Mongo Santamaría e Willie Bobo. È in quel contesto che apprende la grammatica dei tumbao, delle clave, delle poliritmie caraibiche: un lessico che non abbandonerà mai, ma che saprà trasfigurare in una sintassi personale, capace di fondere il jazz modale con la danza popolare, la forma classica con l’improvvisazione. Il punto di svolta arriva nel 1976 con l’album «My Spanish Heart», un’opera che è al tempo stesso dichiarazione d’amore e manifesto estetico. Corea non si limita ad evocare la Spagna come luogo dell’immaginario – come faceva Debussy in «La soirée dans Grenade» – ma la reinventa come spazio sonoro, come teatro di una narrazione musicale che mescola bolero, flamenco, jazz e barocco. Brani come «Armando’s Rhumba» o «Day Danse» sono veri e propri tableaux coreografici, in cui il pianoforte si fa chitarrón, il synth si traveste da cajón, e la melodia si piega alle volute della danza. Questa vena ispanica riaffiora con forza anche in «Touchstone» (1982), dove Corea collabora con Paco de Lucía, e culmina nel progetto della Spanish Heart Band e nell’album «Antidote» (2019), in cui il pianista riunisce musicisti da Spagna, Cuba, Venezuela e Stati Uniti per un’esplorazione caleidoscopica delle sue radici latine. Qui il flamenco non è più solo un riferimento, ma una grammatica condivisa: la voce di Rubén Blades, la chitarra di Niño Josele, il passo infuocato del bailaor Nino de los Reyes trasformano ogni brano in un rito collettivo, in cui la frontiera tra jazz e musica popolare si dissolve. Ma ciò che rende unico il “Corea ispanico” non è la semplice contaminazione stilistica. È la capacità di far convivere l’istinto e la forma, la danza e la riflessione, la festa e la disciplina. In questo senso, Corea è più vicino a un Federico García Lorca che a un compositore jazz tradizionale: entrambi hanno saputo ascoltare il canto profondo della terra e trasformarlo in arte colta, senza mai tradirne l’anima. La dimensione ispanico-latina di Chick Corea non è un episodio, ma un asse portante della sua identità musicale. È il luogo in cui il suo anticonformismo si fa carne e ritmo, dove la sua visione si apre al mondo senza perdere radicamento. È il cuore che batte sotto la tecnica, il sangue che scorre sotto l’architettura. È, in una parola, la sua verità.

Nel panorama del jazz fusion degli anni Settanta, tre costellazioni brillano con luce propria, ciascuna portatrice di una visione distinta, quasi filosofica, del rapporto tra jazz, elettricità e modernità: Return to Forever di Chick Corea, Weather Report di Joe Zawinul e Wayne Shorter, e la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin. Tre laboratori sonori, tre utopie musicali, tre modi di intendere la contaminazione. Return to Forever nasce nel 1972 come risposta di Corea alla necessità di comunicare con un pubblico più ampio, dopo le esperienze radicali con Circle. Ma non si tratta di un ripiegamento commerciale: è piuttosto un tentativo di conciliare la complessità armonica del jazz con la cantabilità melodica, l’energia del rock e la sensualità delle musiche latine. Nei primi album, come Light as a Feather, si avverte l’influenza brasiliana, grazie alla voce di Flora Purim e alle percussioni di Airto Moreira. Ma è con l’arrivo di Al Di Meola, Stanley Clarke e Lenny White che il gruppo assume una fisionomia più elettrica e virtuosistica, come in Romantic Warrior (1976), dove la scrittura di Corea si fa barocca, quasi prog, e il gruppo diventa una macchina da guerra sinfonica. Return to Forever, sotto la guida di Chick Corea, si distingue per un impianto sonoro che potremmo definire architettonico. Il pianoforte elettrico Fender Rhodes, spesso trattato con effetti di chorus e delay, è il cuore pulsante del gruppo, attorno al quale si articolano le linee del basso elettrico di Stanley Clarke – spesso solista, quasi chitarristico – e le chitarre di Bill Connors prima e Al Di Meola poi, che introducono una dimensione virtuosistica e neoclassica. La batteria di Lenny White, potente ma sempre controllata, completa un ensemble che suona come una macchina da guerra sinfonica. Il suono si mostra denso, stratificato, spesso barocco: Corea costruisce cattedrali armoniche in cui ogni strumento ha un ruolo preciso, ma anche libertà di espandersi.

Weather Report, invece, nasce da un’idea opposta: non la forma, ma il flusso. Zawinul e Shorter concepiscono la band come un organismo in costante mutazione, dove l’improvvisazione collettiva prende il posto del solo individuale, e il groove diventa principio generativo. Album come «Mysterious Traveller» o «Black Market» sono paesaggi sonori in cui il jazz si fonde con l’ambient, il funk, la world music. Con l’arrivo di Jaco Pastorius, il basso diventa voce solista, e la band raggiunge l’apice con «Heavy Weather» (1977), dove «Birdland» diventa un inno generazionale. Se Return to Forever è architettura, Weather Report è geografia. Weather Report rifiuta la centralità del solista per privilegiare il suono d’ensemble. Joe Zawinul, con i suoi sintetizzatori analogici (ARP, Oberheim, Prophet), plasma paesaggi sonori che sfumano tra ambient, funk e world music. Wayne Shorter, con il suo sax soprano, non impone mai la melodia, ma la suggerisce, la lascia emergere come un’ombra. L’arrivo di Jaco Pastorius rivoluziona la funzione del basso: non più fondamento armonico, ma voce cantabile, percussiva, orchestrale. La batteria, spesso ibridata con percussioni etniche, contribuisce a un groove fluido, quasi liquido. Il suono di Weather Report è atmosferico, cinematografico, privo di spigoli: una geografia sonora in cui ogni elemento si fonde con l’altro.

Mahavishnu Orchestra, infine, è la più mistica e incendiaria delle tre. John McLaughlin, reduce dall’esperienza con Miles Davis e convertito alla spiritualità orientale, fonde il rigore del jazz con la potenza del rock e la trascendenza della musica indiana. Album come «The Inner Mounting Flame» e «Birds Of Fire» sono esplosioni di energia pura, in cui la chitarra elettrica si fa lama, il violino di Jerry Goodman evoca tempeste cosmiche, e la batteria di Billy Cobham è un vulcano ritmico. La Mahavishnu Orchestra non cerca l’equilibrio, ma la catarsi. Tre visioni, tre poetiche, tre linguaggi. Eppure, tutte e tre le formazioni condividono un’idea fondamentale: che il jazz non sia un genere, ma un metodo. Un modo di pensare la musica come processo, come dialogo, come rischio. Corea, Zawinul e McLaughlin non hanno semplicemente fuso stili: hanno immaginato mondi. Mahavishnu Orchestra è puro fuoco. John McLaughlin impone una visione sonora ascetica e devastante, in cui la chitarra elettrica – spesso suonata con doppio manico e distorsioni violente – diviene il centro di gravità. Il violino elettrico di Jerry Goodman (e poi Jean-Luc Ponty) introduce una dimensione lirica e orientaleggiante, mentre la batteria di Billy Cobham è un’esplosione poliritmica che travolge ogni metrica convenzionale. Il suono risulta secco, tagliente, quasi brutale: niente riverberi, niente carezze. È un’estetica della vertigine, in cui ogni nota sancisce un atto di fede ed ogni silenzio un abisso. La Mahavishnu Orchestra non costruisce paesaggi: li incendia.

Nel vasto firmamento del pianismo jazzistico del secondo Novecento, pochi astri brillano con la stessa intensità — e con traiettorie tanto divergenti – quanto quelli di Chick Corea e Keith Jarrett. Entrambi figli spirituali dell’epoca post-bop, entrambi forgiati nel crogiolo elettrico di Miles Davis, i due pianisti incarnano però visioni quasi antitetiche del fare musica. Se Jarrett è il mistico dell’improvvisazione, il sacerdote della composizione istantanea, che trasforma ogni concerto in un rito quasi liturgico, Corea è l’alchimista ludico, il demiurgo che gioca con gli stili come un bambino con i colori, senza mai perdere il senso della meraviglia. Jarrett entra in scena con l’austerità di un monaco zen: il suo corpo si contorce, geme, si abbandona al flusso sonoro come se fosse posseduto da un’energia superiore. Ogni nota è un atto di fede, ogni pausa un abisso contemplativo. Corea, al contrario, si presenta con una camicia a fiori, un sorriso disarmante e una leggerezza che non è superficialità, ma consapevole distacco. Nei suoi recital non c’è mai la pretesa del sublime, ma piuttosto la gioia del possibile. Dove Jarrett cerca l’assoluto, Corea esplora il molteplice. Eppure, in questa apparente opposizione, si cela una complementarità profonda. Entrambi hanno elevato il piano solo a forma d’arte autonoma, entrambi hanno saputo dialogare con la tradizione classica senza mai esserne prigionieri. Se Jarrett si avvicina a Bach con la devozione di un esegeta, Corea lo fa con l’irriverenza di un giullare colto, capace di trasformare un Preludio di Scriabin in un’improvvisazione jazz che avrebbe fatto sorridere anche Debussy.

Ma è forse nel sodalizio con Bobby McFerrin che Corea rivela la sua natura più autentica: quella del «giocatore serio», per citare Johan Huizinga. L’album «Play» (Blue Note, 1992) è molto più di una raccolta di standard: è un laboratorio di spontaneità, un’esplorazione del suono come gesto comunicativo puro. McFerrin, con la sua voce proteiforme, e Corea, con il suo pianismo caleidoscopico, costruiscono un dialogo senza gerarchie, dove ogni nota è un invito e ogni silenzio una promessa. «Abbiamo inseguito la Musa ogni sera», scrive Corea nelle note di copertina. «Abbiamo esplorato angoli nascosti della nostra immaginazione. Abbiamo lasciato che la musica accadesse da sé». È un’estetica dell’imprevisto, una poetica dell’ascolto reciproco che si oppone alla logica della performance come esibizione. Insieme, i due artisti creano un ambiente “senza confini”, dove bebop, ballad, musica colta e improvvisazione convivono in un equilibrio instabile e meraviglioso. Il confronto con Jarrett e il sodalizio con McFerrin non sono semplici episodi nella carriera di Corea, ma rivelatori della sua identità profonda: quella di un artista che ha fatto dell’anticonformismo non una posa, ma una prassi. Un musicista che ha saputo essere, al tempo stesso, rigoroso e giocoso, visionario e accessibile, classico e futuribile. Un “cacciatore di orizzonti”, per riprendere il titolo di un altro viaggio musicale, sempre pronto a varcare la soglia dell’ignoto con il sorriso di chi sa che la musica, in fondo, è il più serio dei giochi.

Nel percorso artistico di Chick Corea, la musica classica non è mai stata un semplice riferimento colto o un esercizio di stile, ma una vera e propria matrice formativa, un terreno fertile da cui trarre linfa per la sua inesauribile creatività. Fin dagli anni dell’infanzia, Corea fu immerso in un ambiente musicale eclettico: se da un lato il padre, trombettista jazz, lo introduceva ai linguaggi del bebop e del Dixieland, dall’altro fu il maestro Salvatore Sullo, apprezzato concertista, a spalancargli le porte del repertorio colto. Il maestro Sullo, figura oggi quasi dimenticata ma all’epoca assai stimata, trasmise a Corea non solo la tecnica pianistica, ma soprattutto l’attitudine all’ascolto profondo, alla disciplina formale, alla cura del dettaglio timbrico. Fu lui a guidarlo tra le architetture di Bach, le trasparenze di Mozart, le vertigini armoniche di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin e le asperità ritmiche di Bartók. Quest’ultimo, in particolare, esercitò un’influenza duratura: la concezione percussiva del pianoforte, l’uso di cellule ritmiche spezzate, l’interesse per le scale modali e per le forme brevi si ritrovano in molte delle composizioni di Corea, dalle «Piano Improvisations» del 1971 fino ai «Children’s Songs» del 1983. Corea non si limitò a citare la musica classica: la fece propria, la metabolizzò, la reinventò. In questo senso, il suo approccio è affine a quello di un Glenn Gould che rileggeva Bach con l’occhio del modernista, o di un Stravinskij che trasfigurava Pergolesi in chiave neoclassica. Corea, con la sua consueta ironia, amava dire che Mozart era il suo «compagno di giochi»: e in effetti, nei suoi concerti per piano solo, si avverte spesso quella leggerezza strutturata, quella chiarezza formale che è propria del classicismo viennese. Non è un caso che, nel corso della sua carriera, Corea abbia più volte attraversato il repertorio classico in modo esplicito. Memorabili le sue esecuzioni di brani di Scarlatti e Mozart, ma anche le sue composizioni originali per ensemble cameristici, come il «Concerto per pianoforte e orchestra» del 2011, in cui il jazz e la classica si fondono in un linguaggio ibrido e personale. In queste opere, Corea non cerca mai la fusione forzata, ma piuttosto il dialogo: ogni stile conserva la propria identità, ma si apre all’altro con curiosità e rispetto. La musica classica per Chick Corea non fu mai un museo da visitare, ma un laboratorio da abitare. Un luogo mentale in cui la forma non è gabbia, ma trampolino. Un lessico da reinventare, non da imitare. E in questo, ancora una volta, si rivela la sua natura di anticonformista capace di attraversare i confini senza mai smarrire la propria voce, e di trasformare ogni eredità in un atto di libertà.

«Chick Corea. L’Anticonformista» è dunque un libro necessario, non solo per gli appassionati di jazz, ma per chiunque voglia comprendere come l’arte possa ancora essere un atto di libertà. In un’epoca che tende a canonizzare il dissenso, Verrina ci ricorda che l’anticonformismo vero non è posa, ma rischio. E Corea, in questo senso, è stato un funambolo del possibile.