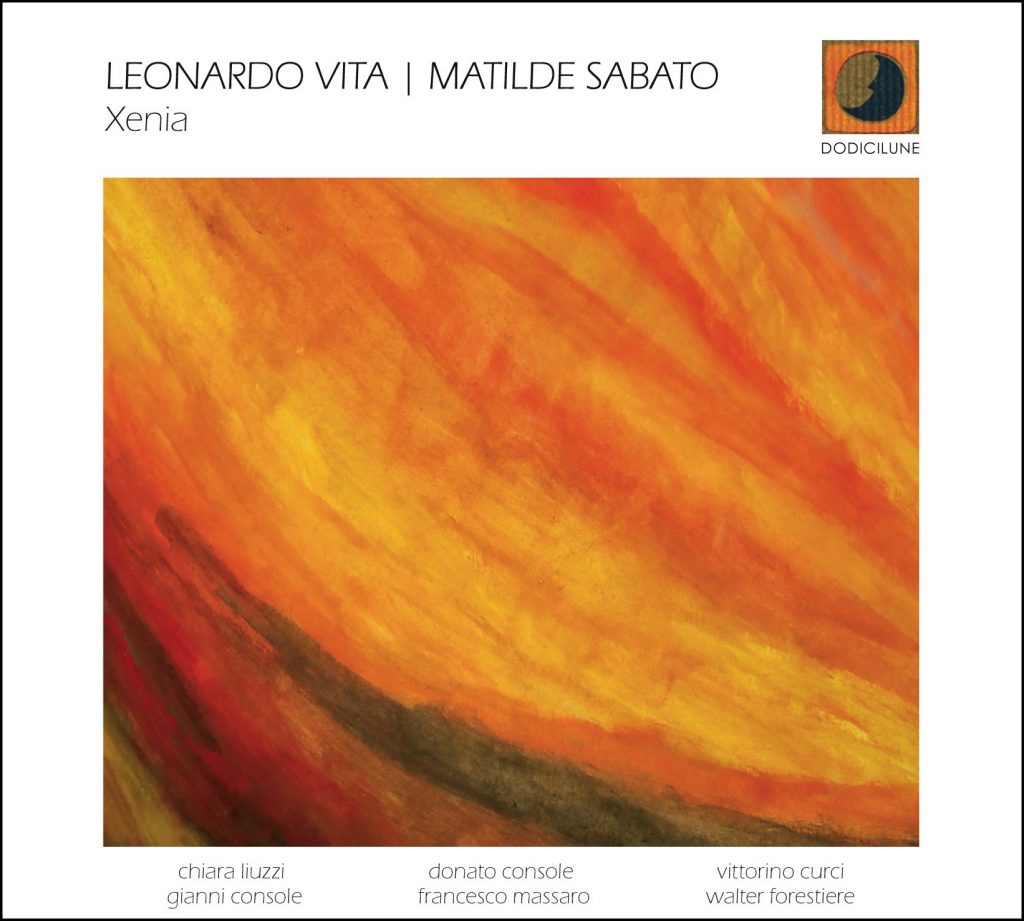

«Xenia» di Leonardo Vita e Matilde Sabato: un laboratorio sonoro tra filologia poetica e gesto improvvisativo

Il titolo stesso, «Xenia», evoca un orizzonte semantico stratificato: dalla consuetudine rituale dell’ospitalità nell’antica Grecia, fino alla trasfigurazione montaleana del dono d’addio, inteso come reliquia affettiva e soglia tra mondi.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nel panorama delle più ardite sperimentazioni sonore contemporanee, «Xenia» si impone come un concept di raffinata tessitura intermediale, in cui la parola poetica si dissolve nel flusso acustico per rinascere come materia fonica. Il progetto, ideato e condotto da Leonardo Vita e Matilde Sabato, entrambi artefici di un linguaggio musicale che rifugge ogni convenzione idiomatica, si avvale della complicità di un ensemble interamente pugliese, la cui coesione timbrica e libertà espressiva costituiscono l’ossatura di un discorso musicale tanto evanescente quanto pregnante.

Il titolo stesso, «Xenia», evoca un orizzonte semantico stratificato: dalla consuetudine rituale dell’ospitalità nell’antica Grecia, fino alla trasfigurazione montaleana del dono d’addio, inteso come reliquia affettiva e soglia tra mondi. È proprio a partire da questa polisemia che l’opera si articola come un itinerario di attraversamento: un transito tra corporeità vocale e astrazione elettronica, tra gesto strumentale e silenzio eloquente. L’album si apre con «Amare un’ombra, ombre noi stessi», motivo che già nel titolo allude a una poetica dell’inafferrabile, e si chiude con «Giudizio universale», quasi a suggellare un ciclo esistenziale che si compie nel segno dell’ineffabile. In mezzo, nove tracce che non si lasciano imprigionare da forme precostituite, ma si offrono come frammenti di un diario sonoro, in cui ogni suono è traccia, ogni pausa è memoria. L’approccio improvvisativo, lungi dall’essere mero esercizio di libertà, si configura come metodo ermeneutico: un modo per interrogare la parola poetica, per restituirle la sua dimensione originaria di phōnḗ, suono incarnato, vibrazione primigenia. In questo senso, l’omaggio a Montale non si limita a una citazione colta, ma si traduce in un atto di riscrittura acustica, in cui la voce – ora declamata, ora sussurrata, ora smembrata in fonemi – diventa veicolo di un’intimità che si fa collettiva. L’organico strumentale, eterogeneo e sapientemente calibrato, contribuisce a creare un paesaggio sonoro cangiante: i flauti di Donato Console e il clarinetto basso di Francesco Massaro dialogano con le risonanze metalliche della chitarra preparata di Vita; i sassofoni di Vittorino Curci e Gianni Console s’insinuano tra le percussioni oblique di Walter Forestiere; le voci di Chiara Liuzzi e Matilde Sabato si rincorrono in un gioco di echi e dissonanze, mentre l’elettronica agisce come tessuto connettivo, come magma invisibile che tutto avvolge e trasfigura.

Nel fluire di Xenia, ogni brano si presenta come una stazione di passaggio, un nodo di senso in cui la materia sonora si coagula per poi disfarsi, lasciando tracce, riverberi, interrogativi. L’opera si apre con «Amare un’ombra, ombre noi stessi», titolo che già prefigura una poetica dell’evanescenza: l’amore per ciò che non ha consistenza, per ciò che sfugge, si rifrange, si moltiplica. La voce, qui, non canta: interroga, balbetta, si frantuma. L’elettronica non accompagna, ma disgrega, come se il suono stesso si rifiutasse di aderire a una forma stabile. Segue «Di là dal filo», che sembra richiamare un attraversamento, un oltrepassamento di soglia. Il filo non è solo elemento fisico, ma metafora di un confine percettivo: ciò che separa il dicibile dall’indicibile, il suono articolato dal puro rumore. I fiati si insinuano come presenze oblique, mentre le percussioni agiscono per sottrazione, lasciando spazio a un silenzio denso, carico di attesa. Con «Xenia I» si entra nel cuore concettuale del progetto. Il riferimento montaleano si fa qui esplicito, ma non illustrativo: non si tratta di musicare la poesia, bensì di abitarne le risonanze. La voce si fa corpo rituale, il suono si dispone in cerchio, come in un’antica liturgia dell’addio. È un brano che non procede, ma ruota, si avvolge su se stesso, come se cercasse un centro che continuamente si sposta. «Inappartenenza» è forse il momento più radicale dell’intero lavoro. Qui l’identità sonora si dissolve in una molteplicità di frammenti: fonemi isolati, soffi, oggetti percorsi, interferenze elettroniche. L’effetto è quello di una diaspora acustica, in cui ogni elemento sembra cercare un luogo a cui appartenere, senza mai trovarlo. È un brano che non si lascia afferrare, che sfugge a ogni tentativo di categorizzazione.

Con «Fiere di vanità» si assiste a un cambio di registro: l’ironia si insinua tra le pieghe del suono, deformando le aspettative dell’ascoltatore. Le voci si rincorrono in un gioco di specchi acustici, mentre l’elettronica introduce elementi grotteschi, quasi caricaturali. È una parata sonora che mette in scena la teatralità dell’io, la sua esposizione narcisistica e vulnerabile. «Infilascarpe» è un piccolo gioiello di minimalismo gestuale. L’oggetto quotidiano diventa pretesto per un’esplorazione timbrica che sfiora l’ASMR (Autonomous sensory meridian response), ma senza compiacimenti. Ogni suono è carico di intenzione, ogni gesto è amplificato fino a diventare racconto. È un brano che invita all’ascolto ravvicinato, quasi tattile. In «Strana pietà» si torna a una dimensione elegiaca, ma senza indulgenze sentimentali. La pietà evocata diviene inquieta, interrogativa, forse persino ambigua. I fiati si fanno lamento, la voce si spezza, l’elettronica distorce. È una composizione che non consola, ma espone alla fragilità dell’umano. «Dagherrotipo» si sostanzia come una riflessione sul tempo e sulla memoria. Come l’antica tecnica fotografica, anche questo brano cerca di fissare l’istante, pur sapendo che ogni tentativo è destinato a fallire. Il suono si fa immagine, impressione, traccia che svanisce nel momento stesso in cui si manifesta. È un brano che lavora sull’evanescenza, sull’impossibilità di trattenere. «Xenia II» riprende e trasfigura i materiali del primo brano omonimo. Il dialogo tra gli interpreti si fa più serrato, quasi drammatico. La soglia evocata da Montale si trasforma in varco sonoro, in passaggio tra presenza e assenza. È un brano che non chiude, ma rilancia, che non conclude, ma apre. Infine, «Giudizio universale» si presenta come epilogo sospeso. Il titolo suggerisce una dimensione escatologica, ma la musica rifiuta ogni retorica apocalittica. Piuttosto, si assiste a una dispersione, a un dissolvimento. Il giudizio non è sentenza, ma ascolto radicale dell’altro. Il suono si fa carezza, eco, memoria. «Xenia» non è dunque un semplice album, ma un dispositivo poetico-sonoro che invita all’ascolto attento, alla sospensione del giudizio, alla contemplazione dell’effimero. Un’opera che non si lascia possedere, ma che si offre – come il dono dell’ospite greco – nella sua irriducibile alterità.