La lezione di Enrico Intra: il jazz come metodo, non come genere, ed il suono come forma di coscienza

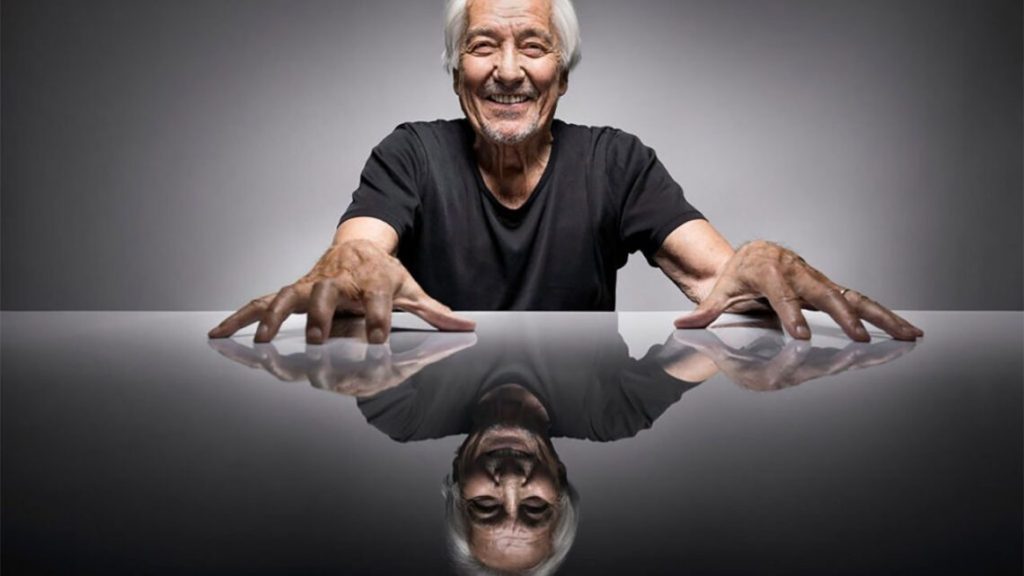

Enrico Intra

Nel contesto del jazz italiano, il pianista milanese occupa una posizione che non si può circoscrivere alla sola dimensione artistica. Egli è stato, e continua ad essere, un agente trasformativo, un catalizzatore di processi culturali che hanno ridefinito il ruolo del jazz nella società italiana del dopoguerra. La sua importanza non risiede soltanto nella qualità della produzione musicale, ma nella capacità di aver costruito un ecosistema in cui il jazz ha potuto emanciparsi da una condizione marginale per assumere una dignità istituzionale, pedagogica ed intellettuale.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Enrico Intra rappresenta una figura di singolare rilievo nel contesto della musica italiana del secondo Novecento, non tanto per la sua adesione a un canone jazzistico codificato, quanto per un’instancabile tensione verso una reinvenzione linguistica che ha saputo coniugare rigore formale e libertà espressiva. Nato a Milano nel 1935, Intra si è imposto sin dagli esordi come un pianista dalla spiccata vocazione analitica, incline non alla mera riproposizione di stilemi afroamericani, ma alla loro rifondazione in chiave europea, con particolare attenzione alle strutture modali e alle implicazioni timbriche del pianoforte come strumento orchestrale.

La formazione, nutrita da un ambiente familiare permeato di musica colta e da una precoce contiguità con il repertorio classico, ha trovato un punto di svolta nell’incontro con il jazz, allora ancora marginale e quasi clandestino nel panorama culturale italiano. Intra non si è limitato a recepire le suggestioni provenienti da oltreoceano, ma ha distillato un pensiero musicale che si è progressivamente emancipato da ogni forma di imitazione, dando vita a un corpus compositivo in cui la dimensione improvvisativa convive con una scrittura meticolosa e stratificata. L’attività non si è esaurita nell’ambito della performance: egli ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione di un tessuto istituzionale per il jazz in Italia, fondando e dirigendo la Civica Scuola di Jazz di Milano, nonché la Civica Orchestra Jazz, con cui ha promosso progetti di ampio respiro, spesso dedicati a figure emblematiche, testimonianza eloquente di una convergenza tra mondi musicali apparentemente distanti, ma accomunati da una medesima esigenza di trascendere i confini idiomatici. L’opera «Messa d’Oggi», ad esempio, si colloca al crocevia tra liturgia e sperimentazione, proponendo una riflessione sulla sacralità del suono che travalica le convenzioni ecclesiastiche per approdare a una spiritualità laica e inquieta. Il pensiero musicale del pianista si distingue per una costante interrogazione del rapporto tra struttura e gesto, tra architettura e spontaneità. Egli non ha mai ceduto alla tentazione dell’effetto, preferendo una ricerca fondata sulla coerenza interna del discorso musicale, sull’articolazione di piani sonori che si dispiegano secondo logiche non narrative, ma euristiche. In tal senso, la sua musica non si offre all’ascolto come racconto, bensì come spazio di riflessione, come laboratorio di idee in movimento. La visione pedagogica, lungi dall’essere ancillare rispetto alla pratica artistica, ne costituisce un’estensione naturale, avendo concepito l’insegnamento non come trasmissione di saperi, ma come esercizio di libertà, come invito a pensare la musica al di là delle categorie disciplinari. La presenza nelle istituzioni musicali milanesi ha contribuito a formare generazioni di musicisti capaci di coniugare competenza tecnica e apertura mentale, rigore analitico e curiosità intellettuale.

Nel contesto del jazz italiano, il pianista milanese occupa una posizione che non si può circoscrivere alla sola dimensione artistica. Egli è stato, e continua ad essere, un agente trasformativo, un catalizzatore di processi culturali che hanno ridefinito il ruolo del jazz nella società italiana del dopoguerra. La sua importanza non risiede soltanto nella qualità della produzione musicale, ma nella capacità di aver costruito un ecosistema in cui il jazz ha potuto emanciparsi da una condizione marginale per assumere una dignità istituzionale, pedagogica ed intellettuale. Intra ha operato in un momento storico in cui il jazz era percepito come una forma esotica, talvolta sospetta, e ha saputo inserirlo nel tessuto urbano milanese con una visione che potremmo definire «civica» nel senso più alto del termine. Come già accennato, la fondazione della Civica Scuola di Jazz e la direzione della Civica Orchestra Jazz di Milano non sono semplici episodi organizzativi, ma manifestazioni di un pensiero musicale che concepisce l’arte non come ornamento, bensì come strumento di formazione e di coscienza critica. La sua proposta estetica si distingue per un approccio che potremmo definire afro-europeo, nel quale la tradizione afroamericana viene riletta attraverso le lenti della cultura musicale europea, con particolare attenzione alla polifonia, alla scrittura contrappuntistica e alla dimensione timbrica. Intra non ha mai cercato di «italianizzare» il jazz in senso folklorico, ma ha piuttosto cercato di renderlo permeabile alle istanze della musica colta, della sperimentazione e della riflessione filosofica sul suono. La sua collaborazione con figure come Franco Cerri, Gerry Mulligan, Severino Gazzelloni e Milt Jackson testimonia una vocazione dialogica che ha sempre privilegiato l’incontro tra mondi diversi, senza mai indulgere in sincretismi superficiali. L’album «Gerry Mulligan meets Enrico Intra» è emblematico di questa tensione: non si tratta di una semplice fusione di stili, ma di un confronto tra due visioni musicali che si rispettano e s’interrogano reciprocamente. Intra ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nella promozione del jazz come linguaggio teatrale e performativo, attraverso la creazione di spazi come il Derby Club e l’Intra’s al Corso, luoghi in cui la musica ha incontrato la parola, la scena e la provocazione culturale. Questi ambienti sono stati propedeutici alla formazione una generazione di artisti ed intellettuali che hanno concepito il jazz non come repertorio, ma come forma mentis. Parlare dell’importanza di Enrico Intra nel jazz italiano significa riconoscere in lui non solo un musicista, ma un pensatore, un pedagogo e un costruttore di senso. La sua opera ha contribuito a definire un’identità jazzistica italiana che non si limita a riprodurre modelli esterni, ma che si interroga sul proprio ruolo nel mondo contemporaneo, sulla funzione della musica nella polis, e sulla possibilità di un’arte che sia insieme libera e responsabile.

Nel delineare le coordinate estetiche del pianismo di Enrico Intra, è necessario abbandonare ogni approccio classificatorio ed abbracciare una prospettiva genealogica, in cui le influenze non si dispongono secondo una gerarchia di modelli, ma si interlacciano in un reticolo di relazioni critiche e rielaborazioni personali. Il pianista milanese non si è mai posto come epigono di una tradizione afroamericana, ma ha saputo instaurare con essa un dialogo profondo, talvolta polemico, sempre fecondo. Il suo rapporto con i grandi pianisti americani del Novecento si configura come una forma di «pensiero musicale in azione», in cui l’assimilazione risulta sempre accompagnata da una rifondazione. Il primo nome che s’impone è quello di Duke Ellington, non tanto per la dimensione orchestrale quanto per la concezione del pianoforte come strumento narrativo, abile nell’evocare paesaggi interiori e tensioni sociali. Intra ha fatto proprio il principio ellingtoniano secondo cui «il suono è il messaggio», ma lo ha declinato in chiave europea, privilegiando la costruzione timbrica e la stratificazione armonica. Se Ellington tendeva a costruire atmosfere attraverso la reiterazione di cellule melodiche, Intra preferisce l’articolazione di piani sonori, in cui la dissonanza non è risolta ma contemplata, come nei quadri di Francis Bacon. Thelonious Monk rappresenta un altro punto di riferimento, ma in senso inverso. Laddove Monk fa del silenzio e della frattura il proprio linguaggio, Intra tende a ricucire, a costruire ponti tra le parti ed a cercare una continuità anche nell’irregolarità. Tuttavia, l’uso di intervalli spigolosi, di accenti fuori asse e di armonie oblique tradisce una familiarità con la poetica monkiana, rielaborata tramite la lente della musica colta europea, in particolare il puntillismo di Webern e la dodecafonia di Schönberg. Bill Evans, con la sua raffinatezza armonica, nonché portatore di un lirismo introspettivo, ha certamente influenzato Intra, ma non nel senso di un’imitazione stilistica. Evans tendeva a dissolvere la struttura in una sorta di impressionismo sonoro, mentre Intra mantiene sempre una tensione formale, una volontà architettonica che lo avvicina piuttosto a Paul Bley, altro pianista che ha saputo coniugare astrazione e gesto. Intra condivide con Evans l’interesse per la voce interna dell’accordo, per la modulazione timbrica, ma se ne distacca per la propensione ad inserire elementi extramusicali, letterari, visivi e teatrali. McCoy Tyner, con l’uso percussivo del pianoforte e la predilezione per le scale modali, ha offerto ad Intra una chiave di accesso alla dimensione rituale del jazz. Tuttavia, mentre Tyner costruisce una musica centripeta, fondata sulla reiterazione e sull’intensità, Intra preferisce una scrittura centrifuga, in cui ogni gesto apre a nuove possibilità, a nuove direzioni. Il suo uso della modalità non risulta mai dogmatico, ma sempre interrogativo, come nei testi di Italo Calvino, dove la struttura è al servizio dell’immaginazione. Non ultimo, il confronto con Cecil Taylor appare inevitabile, sebbene problematico. Taylor concepisce il pianoforte come campo di battaglia, come luogo di esplosione energetica, mentre Intra lo considera uno spazio di meditazione, di costruzione. Tuttavia, entrambi condividono una visione del jazz come linguaggio critico, come strumento di interrogazione del reale. Intra non ha mai abbracciato l’estetica dell’urlo, ma ha saputo far propria la radicalità del gesto, la volontà di rompere le convenzioni, di esplorare l’ignoto. Enrico Intra non si nutre di modelli preesistenti, ma li interroga, li decostruisce, li reinventa. Il suo pianismo traccia una forma di pensiero, una riflessione continua sul rapporto tra forma e libertà, fra tradizione ed invenzione. In lui convivono Ellington e Webern, Monk e Maderna, Evans e Berio, in un tessuto sonoro che non cerca sintesi, ma tensione, che non propone soluzioni, ma domande. La sua musica non è mai un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza.

Nondimeno, Enrico ha costruito il proprio linguaggio musicale attraverso un confronto serrato con alcuni dei più radicali e innovativi modelli europei del Novecento, non in termini di adesione stilistica, ma come interlocutori critici di un pensiero musicale che si è sempre nutrito di tensione dialettica. La sua visione del jazz, lungi dall’essere una semplice trasposizione del paradigma afroamericano, si è arricchita di suggestioni provenienti dalla musica colta europea, dalla sperimentazione elettroacustica e da una concezione del suono come fenomeno filosofico e sociale. Tra le figure più significative, Igor Stravinskij occupa una posizione centrale. Non tanto per la sua scrittura ritmica, che pure ha lasciato tracce nel fraseggio intriano, quanto per la sua capacità di coniugare arcaicità e modernità, ritualità e astrazione. Intra ha assimilato da Stravinskij il principio della discontinuità formale, della segmentazione come metodo compositivo, trasponendolo nel jazz attraverso strutture che rifiutano la linearità narrativa per abbracciare una logica di montaggio, affine al cinema sperimentale. Béla Bartók ha rappresentato un altro riferimento fondamentale, soprattutto per la sua esplorazione del folklore come materia sonora da trasfigurare. Intra non ha mai cercato una folklorizzazione del jazz, ma ha condiviso con Bartók l’idea che la musica popolare possa essere un terreno di indagine timbrica e ritmica, non un repertorio da citare. L’uso delle scale modali, delle cellule ritmiche irregolari e delle sovrapposizioni metriche trova in Bartók una matrice che Intra ha saputo rielaborare in chiave urbana e contemporanea. La dodecafonia di Arnold Schönberg e il puntillismo di Anton Webern hanno influenzato Intra non tanto nella tecnica compositiva quanto nella concezione del suono come evento isolato, come frammento dotato di autonomia semantica. Intra ha spesso costruito i suoi brani come successioni di gesti sonori, in cui ogni nota è pensata non come parte di una progressione, ma come nodo di senso. Questo approccio lo avvicina anche a Luigi Nono, con il quale condivide l’idea di una musica che interroga il presente, che si fa atto politico e testimonianza. Luciano Berio e Bruno Maderna hanno offerto ad Intra una prospettiva sulla musica come linguaggio aperto, come sistema in continua trasformazione. Berio, in particolare, con la sua attenzione alla voce, alla parola e alla teatralità, ha influenzato Intra nella costruzione di opere in cui il jazz dialoga con il testo, con il gesto scenico, con la dimensione performativa. Maderna, dal canto suo, ha rappresentato un modello di libertà formale, di apertura all’improvvisazione come metodo compositivo, non come semplice estemporaneità. György Ligeti e Karlheinz Stockhausen hanno contribuito a definire l’interesse di Intra per la spazializzazione del suono, per la costruzione di ambienti acustici in cui la percezione diviene parte integrante dell’opera. Intra ha fatto proprie alcune tecniche di manipolazione timbrica e di stratificazione sonora che derivano dalla musica elettronica, ma le ha integrate nel jazz attraverso un uso sofisticato del pianoforte e delle tastiere, concepite non come strumenti di accompagnamento, ma come generatori di paesaggi sonori. Enrico ha guardato ai modelli europei non come fonti da imitare, ma come interlocutori di un pensiero sonoro situato al confine tra generi, idiomi e culture. Il suo modus agendi si attesta quale risultato di un processo di sintesi critica, in cui il jazz diventa spazio di riflessione, luogo di contatto tra la pulsione ritmica afroamericana e la complessità formale della musica europea. Un laboratorio aperto, in cui il passato non appare mai come una citazione, ma materia viva da interrogare.

Nel panorama contemporaneo del jazz italiano, individuare un erede simbolico del pianista milanese non significa cercare un semplice continuatore stilistico, bensì riconoscere chi abbia saputo raccogliere la sua eredità intellettuale, pedagogica e progettuale, declinandola secondo le urgenze del presente. Intra non ha lasciato una scuola in senso accademico, ma ha disseminato un pensiero musicale che ha trovato eco in alcune figure capaci di coniugare rigore formale, apertura interdisciplinare e tensione etica. Tra queste, Enrico Pieranunzi s’impone come riferimento imprescindibile. Sebbene il suo linguaggio pianistico si radichi più direttamente nella tradizione statunitense – con evidenti affinità con Bill Evans e Lennie Tristano – Pieranunzi ha saputo costruire un discorso musicale che, come quello di Intra, si nutre di una profonda cultura europea, di una sensibilità letteraria e di una visione del jazz come forma d’arte totale. L’attitudine a fondere improvvisazione e scrittura, di interloquire con il repertorio classico e con la poesia, lo colloca in una traiettoria affine, sebbene distinta, rispetto a quella intriana. Un altro nome che merita attenzione è quello di Stefano Battaglia, il cui pianismo si caratterizza per una ricerca timbrica e formale che affonda le radici nella musica colta del Novecento, da Debussy a Ligeti, e che si apre ad una dimensione spirituale e meditativa. Battaglia condivide con Intra l’idea del suono come spazio di riflessione, come luogo in cui la memoria, la storia e l’etica si incontrano. I suoi progetti dedicati a figure come Pasolini sono emblematici di una concezione del jazz quale linguaggio critico, in grado di interrogare il presente attraverso la forma. Occorre menzionare anche Giovanni Falzone, trombettista e compositore che ha saputo coniugare la scrittura orchestrale con l’improvvisazione e la teatralità con la ricerca timbrica. Falzone ha raccolto il metodo di Intra nella sua predisposizione a costruire progetti multidisciplinari, in cui il jazz parla con la danza, il teatro, la poesia, e in cui la dimensione performativa si intreccia con quella civile. Per intenderci, il modulo espressivo e compositivo di Enrico Intra non si propaga per imitazione, ma per affinità di pensiero, allignando in quegli artisti che concepiscono il jazz non come repertorio, ma come metodo, come forma di interrogazione del reale, come spazio di libertà e responsabilità. Nessuno ne è l’erede in senso stretto, ma molti ne sono i continuatori simbolici, ciascuno a suo modo, ciascuno secondo la propria voce.

In Italia pochi corpus discografici si prestano ad una lettura stratificata ed intertestuale quanto quello del pianista e compositore milanese. La sua produzione non si limita ad un’espressione musicale, ma si divarica come un dispositivo critico, capace di rapportarsi alla letteratura, alle arti visive ed alla filosofia del suono. Al fine di fugare ogni perplessità, ecco una riflessione su cinque lavori emblematici, scelti non per la loro notorietà, ma per l’attitudine a validare snodi concettuali e stilistici della poetica intriana. «Gerry Mulligan Meets Enrico Intra» (1976) si attesta come un incontro discografico al vertice. Lungi dall’essere un semplice episodio di contaminazione transatlantica, rappresenta una meditazione sul concetto stesso di dialogo. L’architettura armonica si fonda su una tensione tra la verticalità del jazz modale e la fluidità del contrappunto europeo, con il pianoforte di Intra che agisce non come accompagnamento, ma come voce autonoma, spesso in funzione di commento o di contraddizione. Il timbro caldo del baritono di Mulligan si crogiola in un tessuto orchestrale che richiama le atmosfere di Debussy e Ravel, mentre la batteria di Tullio De Piscopo introduce una pulsazione che sembra evocare il ritmo interno della prosa di Proust, più che una scansione ritmica convenzionale. L’intero album può essere letto come una riflessione sulla possibilità di una lingua comune tra mondi estetici differenti, una sorta di esperanto musicale che non rinuncia alla propria identità. «Messa d’Oggi» (1975) costituisce un’opera di frontiera, in cui la liturgia cristiana viene sottoposta ad una torsione semantica e sonora, collocandosi in una zona liminale tra sacro e profano, tra rito e performance. L’impianto armonico si distacca dalla tonalità funzionale per abbracciare una modalità libera, in cui le dissonanze non sono risolte ma lasciate sospese, come interrogativi teologici. La scelta strumentale, che include flauto, sax soprano e percussioni non convenzionali, richiama la tavolozza di un Kandinsky spirituale, dove il colore sonoro diventa veicolo di trascendenza. L’emotività dell’opera non viene affidata al pathos, ma ad una sorta di ascetismo timbrico, che ricorda le atmosfere rarefatte di certi testi di Paul Celan, in cui il silenzio diventa parte integrante del discorso. «La civiltà del suono» (1980) un lavoro, concepito come una suite, che si propone quale riflessione sulla condizione sonora dell’uomo contemporaneo. L’armonia si sviluppa per sovrapposizione di piani, con cluster pianistici che evocano le masse cromatiche di Rothko, mentre gli interventi dei fiati agiscono come fenditure luminose in un tessuto opulento e stratificato. La struttura formale richiama la tecnica del montaggio cinematografico, con episodi che si succedono secondo logiche associative più che narrative. L’emotività è affidata alla tensione tra ordine e caos, tra costruzione e decostruzione, in una dialettica che rimanda alle pagine di Adorno sul ruolo dell’arte nella società tardo-capitalistica. «Jazz in Fabbrica» (1995), registrato in un contesto industriale, è un disco si caratterizza come un esperimento acustico e sociale. L’ambiente sonoro della fabbrica diventa parte integrante della composizione, con rumori meccanici che si fondono con le linee melodiche e ritmiche. L’armonia si sviluppa per giustapposizione, con moduli ripetitivi che richiamano il minimalismo di Steve Reich, ma filtrati attraverso una sensibilità europea. Il pianoforte di Intra assume una funzione scultorea, modellando il suono come materia grezza. L’emotività del concept viene affidata alla tensione tra alienazione e resistenza, in un contesto che richiama le atmosfere di Zola e le visioni urbane di Sironi. «Dediche» (2003), album intimista e riflessivo, si presenta come una raccolta di ritratti sonori, ciascuno riferito ad una figura significativa del mondo musicale e culturale. L’armonia appare più rarefatta, con progressioni che sembrano evocare il linguaggio di Satie, ma con una profondità emotiva che richiama la scrittura diaristica di Pavese. La strumentazione risulta essenziale, quasi cameristica, con il pianoforte che agisce come voce narrante. L’intero disco può essere letto come un esercizio di memoria, in cui il suono diventa veicolo di riconoscenza e di elaborazione del lutto. L’emotività è trattenuta, mai esibita, come nei versi di Montale, dove il sentimento si cela dietro la forma. Questi cinque lavori non rappresentano soltanto momenti salienti della carriera di Enrico Intra, ma costituiscono altrettanti capitoli di una riflessione sul ruolo del jazz come linguaggio critico, capace di interrogare il presente attraverso la forma, il timbro e la relazione con le altre arti. La musica di Intra non si offre come oggetto di consumo, ma come spazio di pensiero, come luogo in cui il suono diventa gesto etico ed atto poetico.

Con buona probabilità, Enrico Intra non può essere compreso secondo le consuete griglie interpretative che separano il compositore dal performer, il didatta dall’organizzatore culturale. Egli incarna una figura poliedrica, ma non dispersiva, in cui le diverse dimensioni dell’agire musicale si integrano in un progetto unitario, sorretto da una visione etica e civile dell’arte. La sua opera, lungi dall’essere confinata in un ambito specialistico, interpella il pensiero musicale contemporaneo nella sua interezza, ponendo domande radicali sul senso stesso del fare musica in un’epoca segnata dalla parcellizzazione, dallo sbriciolamento e dalla velocità.

Sono io tutto ciò che si legge?Una cosa è certa, che studierò ancora per essere come mi raccontano.Enrico Intra