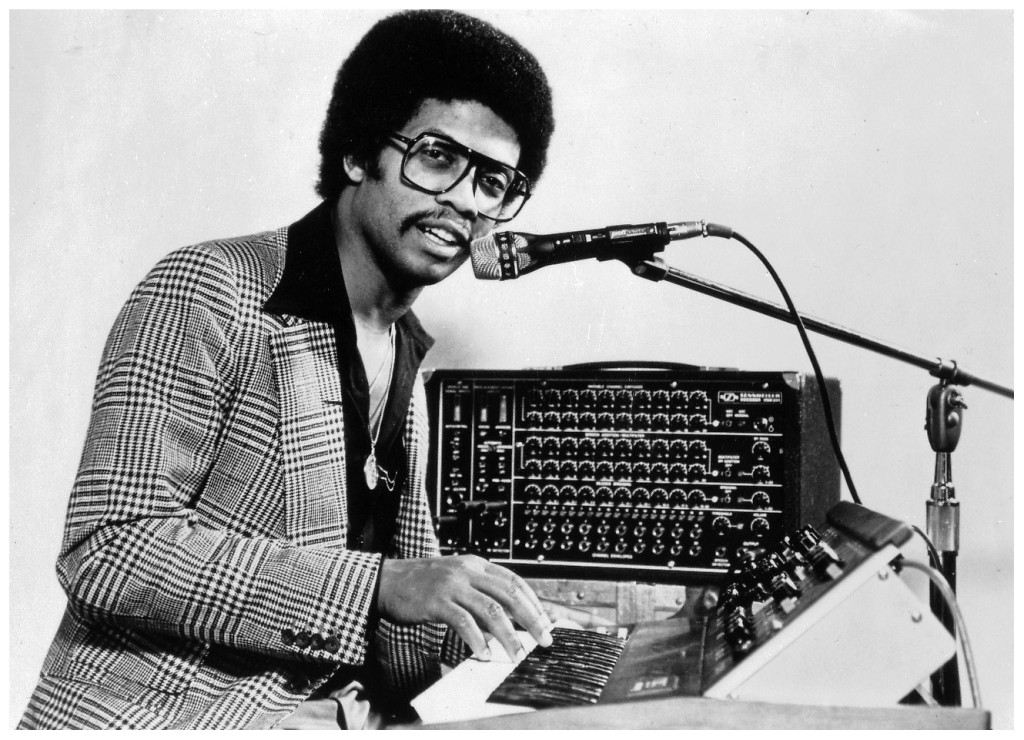

Herbie Hancock, analisi completa: risonanza e dissonanza con contrasti armonici e strumentali

Herbie Hancock

Herbie Hancock è una figura cardine nella storia della musica moderna, a cavallo di due millenni, un pianista e compositore che ha ridefinito il linguaggio jazzistico attraverso una perpetua ricerca sonora e stilistica. Nato nel 1940 a Chicago, Hancock ha mostrato sin dall’infanzia un talento non comune per il pianoforte, eseguendo brani di Mozart e Bach con una maturità sorprendente…

// di Francesco Cataldo Verrina //

Herbie Hancock si colloca al crocevia di una pluralità di tradizioni musicali, assimilando linguaggi eterogenei e ridefinendo il paradigma pianistico del jazz moderno. Sin dall’infanzia, la sua inclinazione verso la musica accademica – con l’esecuzione di composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Sebastian Bach – ha contribuito a forgiare un’acuta sensibilità armonica e un rigore tecnico che permarranno nel suo percorso creativo. L’interazione fra questa eredità eurodotta e le strutture malleabili del jazz contribuirà a una sintesi peculiare, che si tradurrà in una cifra stilistica riconoscibile ed inequivocabile. L’ adesione al quintetto di Miles Davis nel 1963 segna una svolta epistemologica nella sua concezione del jazz, ponendolo dinanzi alla sfida dell’improvvisazione libera e della gestione dello spazio sonoro. Hancock interiorizza le lezioni del maestro e, attraverso un serrato dialogo con Wayne Shorter e Ron Carter, sviluppa un approccio pianistico che supera le convenzioni post-bop per aprire nuovi orizzonti espressivi.

L’approdo di Hancock alla Blue Note Records, nel 1962, rappresenta non solo il suo esordio discografico da leader, ma anche l’inizio di un percorso che segnerà profondamente la dialettica jazzistica degli anni successivi. In un’epoca in cui il jazz era attraversato da numerose trasformazioni – dal consolidamento del hard bop alla nascita del free jazz – Hancock si distingue per una scrittura sofisticata, una sensibilità melodica innovativa e una capacità di modulare il fraseggio pianistico con estrema fluidità. Durante il periodo Blue Note, Hancock incide alcuni dei lavori più significativi della sua produzione acustica, manifestando una maturazione stilistica progressiva: il primo album, «Takin’ Off», ne rivela immediatamente l’attitudine a fondere tradizione e innovazione. «Watermelon Man», intelaiato su un’architrave ritmica incisiva ed un impianto armonico contaminato da influenze gospel e blues, diviene un emblema del jazz moderno, solleticando l’attenzione di Miles Davis che, nel 1963, invita il giovane Hancock ad unirsi al suo Secondo Grande Quintetto. «My Point of View» (1963) amplia la tavolozza timbrica con un ensemble più articolato con l’aggiunta di trombone, sax e vibrafono, sperimentando così una scrittura più espansiva rispetto al tipico formato del combo hard bop. «Inventions & Dimensions» (1963) introduce una complessa interazione ritmica, con un’insolita indagine delle strutture afro-cubane che anticipa le successive incursioni nei territori della world music. «Empyrean Isles» (1964) – come già accennato – segna una svolta nell’approccio improvvisativo, con «Cantaloupe Island», un costrutto dal groove essenziale che anticipa le sonorità fusion. «Maiden Voyage» (1965), considerato il culmine della sua fase Blue Note, sancisce un esempio di jazz modale caratterizzato da una narrazione sonora evocativa e una ricerca timbrica marcatamente lirica. La successiva transizione al jazz elettrico e alla sperimentazione fusion non rappresenta un abbandono delle sue radici, bensì un’espansione della sua visione musicale, che mantiene sempre saldo il legame con i principi di libertà espressiva e dialogo armonico sviluppati durante il periodo Blue Note.

L’esperienza di Hancock alla Blue Note non si esaurisce nella produzione discografica, ma costituisce un passaggio nodale nella ridefinizione del jazz contemporaneo. La capacità di combinare strutture armoniche complesse con una plasticità espressiva lo consacra come uno dei più influenti architetti del pianismo moderno, un innovatore capace di coniugare profondità intellettuale e immediatezza comunicativa. A partire dagli anni ’70, la propensione alla sperimentazione si manifesta nell’adesione al funk e alla fusion elettronica, come testimoniato dall’esperienza con il sestetto Mwandishi e, successivamente, con gli Head Hunters. Il contributo al jazz elettrico, nutrito dall’ascolto di figure come James Brown e Sly & The Family Stone, introduce una dimensione ritmica e timbrica che ridefinisce le coordinate del linguaggio jazzistico. Non si tratta di una mera trasposizione di stilemi, bensì di un processo di trasformazione e integrazione che pone Hancock al centro dell’evoluzione della musica afro-americana.

Come già sottolineato, nel corso della carriera, Hancock ha costantemente manifestato una pulsione verso il rinnovamento tout-court, un’adesione consapevole alla sperimentazione sonora e alla ridefinizione dei codici linguistici del jazz. La migrazione verso il jazz elettrico si colloca in un più ampio movimento di espansione delle frontiere interculturali che caratterizza la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, periodo in cui l’interazione tra jazz e nuove tecnologie diviene un elemento cardine dell’evoluzione del genere. Dopo il periodo post-bop e di apprendistato nel quintetto di Miles Davis, Hancock abbraccia la ricerca timbrica e armonica offerta dall’utilizzo degli strumenti elettronici. «Fat Albert Rotunda» (1969) rappresenta un primo approccio, in cui la componente funk-soul permea il parenchima jazzistico. Tuttavia, è con il sestetto Mwandishi che la sperimentazione raggiunge i livelli più audaci: album come «Crossings» e «Sextant» (1971-1973) introducono sintetizzatori, anticipando molte delle innovazioni che contraddistingueranno la fusion-jazz. In quel periodo il pianista s’avventura in un uso dell’elettronica, come una sorta di carotaggio che funge da perlustrazione profonda e di sondaggio di terre rare e materiali sconosciuti, incorporando effetti sonori e texture ritmiche complesse. Il morganatico con il produttore David Rubinson e l’adozione di pseudonimi swahili da parte dei membri del gruppo riflettono un’espansione concettuale che coniuga avanguardia sonora e spiritualità.

Nel 1973 Hancock compie un ulteriore salto evolutivo con la pubblicazione di «Head Hunters», un album emblematico all’interno delle normative del jazz-funk, il quale coniuga ritmiche sincopate, utilizzo sistematico del Fender Rhodes e del clavinet, nonché strutture armoniche che sfumano i confini tra improvvisazione e groove metropolitani. «Chameleon», segnata da un ostinato di basso slappato e da un’interazione tra elettronica e percussioni, diventa il contratto epocale, congiuntamente firmato da jazz, funk e tecnologia. L’album, acclamato dalla critica e dal pubblico, consacra Hancock come uno degli architetti della nuova estetica jazzistica, ponendolo al vertice della trasformazione del vernacolo post-bellico. Negli anni ’80, il pianista prosegue nella ricerca integrando il linguaggio hip-hop e le nuove tecnologie digitali. «Future Shock» (1983) introduce elementi di turntablism e scratching, con il ballatissimo «Rock It», brano che promulga un’inedita convergenza tra jazz ed elettronica. L’adozione del sampling e della programmazione computerizzata apre ulteriori prospettive, inserendo Hancock in una più ampia discussione sulla contaminazione dei generi e sull’evoluzione della musica afro-americana. La sua adesione al jazz elettrico non si configura come un semplice mutamento stilistico, bensì come un processo epistemologico di ridefinizione del linguaggio musicale. La predisposizione genetica ad assimilare, in maniera onnivora, disparate influenze: dalla musica sinfonica alla cultura funk, dalla sperimentazione elettronica alla tradizione boppistica, ha reso il suo contributo imprescindibile per comprendere le dinamiche evolutive del jazz contemporaneo.

La sua incessante ricerca culmina negli anni ’80 con l’inclusione di elementi della cultura hip-hop e della musica elettronica. Il videoclip di «Rockit», diretto dal duo Godley & Creme, contribuisce ulteriormente alla sua iconicità, con immagini surreali di automi danzanti ed un’estetica cyberpunk che anticipa molte delle tendenze visive dell’hip-hop degli anni successivi. Il singolo ottiene un successo planetario, tanto da vincere cinque MTV Video Music Awards nel 1984, consacrando Hancock come uno dei primi artisti jazz ad ottenere un riconoscimento nel mondo della musica elettronica e hip-hop. L’attitudine sperimentale del compositore chicagoanao, costantemente orientata verso la ridefinizione delle coordinate musicali, lo ha reso una figura chiave nella convergenza tra jazz ed elettronica, aprendo la strada a un dialogo con la nascente scena hip-hop. Sebbene il suo background sia saldamente radicato nella tradizione jazzistica, l’apertura verso nuovi orizzonti sonori l’ha condotto a plasmare sonorità che hanno condizionato profondamente i produttori e gli esponenti dell’hip-hop degli anni ’80 e ’90. Se «Rockit» ha introdotto elementi della produzione elettronica nel jazz, il vero impatto di Hancock sulla cultura hip-hop si manifesta nella sua presenza ubiqua nel mondo del sampling. Alcuni dei più celebri produttori e artisti hip-hop hanno attinto alla sua vasta discografia per creare nuovi brani, confermando la perenne rilevanza del suo lessico musicale: Nas, in «Hip Hop Is Dead», incorpora frammenti sonori di «Rockit,» sottolineando l’intreccio tra jazz e hip-hop come parte integrante della narrazione culturale afro-americana. J Dilla, maestro della street-culture, sfrutta le strutture ritmiche di Hancock in «Zen Guitar», evidenziandone l’importanza delle sequenze armoniche nella costruzione di beat innovativi. Us3, in «Cantaloop (Flip Fantasia)», riprende «Cantaloupe Island» e lo reinserisce nel contesto del jazz-rap, dimostrando la malleabilità delle creazioni di Hancock all’interno di nuovi linguaggi musicali. Rebus sic stantibus, l’opera del pianista di Chicago si configura come un punto di intersezione tra le dinamiche tradizionali del jazz e le nuove frontiere della produzione digitale. La sua capacità di assimilare e reinventare linguaggi musicali ha reso possibile una transizione naturale tra il jazz elettrico e le sonorità dell’hip-hop, aprendo la strada a una generazione di artisti che hanno visto nel suo lavoro una fonte di ispirazione inestimabile.

Herbie Hancock, per importanza storica può essere assimilato a Chick Corea e Keith Jarrett, altri due pilastri della pianistica jazz contemporanea – affermatisi in epoca post-bop – ciascuno, però, con una visione idiomatica distintiva ed una regola d’ingaggio univoca sullo strumento. Pur condividendo una formazione jazzistica solida ed un’inclinazione alla transumanza sonora, le loro estetiche divergono significativamente: come dettagliatamente sottolineato, Hancock è stato il pioniere dell’amalgama tra jazz, funk ed elettronica. La sua carriera si sviluppa attraverso una continua indagine sonora: dalla fratturazione post-bop con Miles Davis al jazz elettrico, mentre il suo pianismo è caratterizzato da un approccio ritmico incisivo, un uso sofisticato dell’armonia e una propensione alla contaminazione con generi extra-jazzistici; Corea si distingue per la versatilità stilistica e la prolificità compositiva, spaziando dal jazz tradizionale alla musica classica, dalla fusion al flamenco: con Return To Forever, l’italo-americano ridefinisce le regole d’ingaggio della fusion-jazz, aggiungendo elementi ispanico-latino e diluendo la componente rockish con sentori e nuances cameristiche. Il suo pianismo è delineato da frasi melodiche cristalline, armonie quartali e da un virtuosismo tecnico che si manifesta in opere come «Spain» e «La Fiesta», dove egli fonde jazz e musica iberica con ostinata dimestichezza. Jarrett è il maestro dell’improvvisazione solistica in tempo reale, noto per le esecuzioni estemporanee che trascendono i confini del jazz. L’estetica jarrettiana è immersivamente radicata nella musica eurodotta e nel gospel, perfino nel country, elementi che emergono nelle fughe in solitaria come il «Köln Concert» (1975). Il suo tocco pianistico è espressivo e lirico, con un uso peculiare del fraseggio e una sensibilità melodica che lo distingue da tanti altri pianisti jazz.

Parallelamente alla sua attività di compositore e performer, il pianista chicagoano sviluppa una profonda riflessione filosofica sulla musica, alimentata dall’incontro con il buddismo. La concezione dello scibile sonoro, quale spazio di esplorazione continua e come pratica spirituale, si manifesta nella sua attitudine performativa, fondata sull’immediatezza dell’improvvisazione e sull’interazione empatica con il pubblico, divenendo il «prodotto» stesso ed il promotore di un dialogo costante fra tradizione e avanguardia, fra rigore compositivo e libertà esecutiva, fra ricerca tecnologica e radici culturali, dove il suo modus agendi testimonia la capacità del jazz di reinventarsi e di proiettarsi oltre i confini prestabiliti, affermandosi come un veicolo di trasformazione e conoscenza. A tutt’oggi, il pianista continua a essere una figura centrale dell’estetica jazzistica contemporanea, incarnando il ruolo di rottamatore e custode della tradizione al contempo. A 85 anni, la sua attività artistica è ancora fervida, con concerti internazionali e nuovi progetti in fase di sviluppo. Hancock non è semplicemente un musicista del passato, ma un highlander che ha saputo reinventarsi costantemente, mantenendo un dialogo aperto con le ultime generazioni: nel 2025, è ancora attivo sulla scena internazionale, con concerti in Europa, tra cui una data a Roma il 14 luglio e un’esibizione a Bergamo il 18 luglio. Questi eventi testimoniano una cromosomica capacità di attrarre pubblico e di mantenere vivo il proprio impatto musicale. Nel corso degli anni, il pianista ha ricevuto numerosi premi, tra cui 14 Grammy Awards e un Oscar per la colonna sonora di «Round Midnight»; recentemente, è stato insignito del Polar Music Prize, un riconoscimento prestigioso che lo colloca tra le figure più influenti della musica mondiale. In cantiere c’è perfino un ambizioso progetto, già in lavorazione, ma che verrà pubblicato, a detta del compositore: «solo quando sarò completamente soddisfatto del risultato». L’influenza di Hancock sulla didattica del jazz è altrettanto significativa: numerose scuole e istituzioni musicali ne utilizzano il repertorio per illustrare le evoluzioni del linguaggio jazzistico, ed il suo pensiero diventa frequentemente oggetto di studi e pubblicazioni accademiche. Parallelamente all’attività artistica, il pianista ha assunto un ruolo di mentore ed ambasciatore della cultura jazzistica, promuovendo l’International Jazz Day, un’iniziativa che celebra il jazz come forza di trasformazione sociale e dialogo interculturale. La nomina a Goodwill Ambassador dell’UNESCO sancisce il riconoscimento del suo impegno nella diffusione dei valori di pace e cooperazione attraverso l’arte. Sempre aperto alle sfide ed ai cambiamenti, Hancock ha mostrato interesse per l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie applicate alla composizione musicale, esplorando software di assemblaggio e produzione digitale. Ciò dimostra la sua insaziabile ricerca di inediti strumenti espressivi, mantenendo un atteggiamento pionieristico nei confronti dello scibile sonoro. In conclusione, Herbie Hancock rappresenta, oggi, un ponte tra passato e futuro, un artista che ha saputo trascendere le epoche, mantenendo intatta la sua rilevanza. La sua musica continua a ispirare generazioni di succedanei ed ascoltatori, in maniera trans-generazionale, solidificandone lo status di leggenda vivente e di icona senza tempo.