«The Brooklyn Option» del Claudio Fasoli Quintet, sul ponte delle emozioni, tra free form ed interplay dinamico

// di Francesco Cataldo Verrina //

Un aspetto sostanziale emerge dalla totale originalità del repertorio, un caso non comune nel panorama jazzistico italiano, ma consuetudine consolidata per questo musicista, la cui feconda vena compositiva non appare scalfita dal trascorrere del tempo. Fasoli considera l’album un’opportunità per diffondere la propria musica al di là dei confini geografici e performativi.

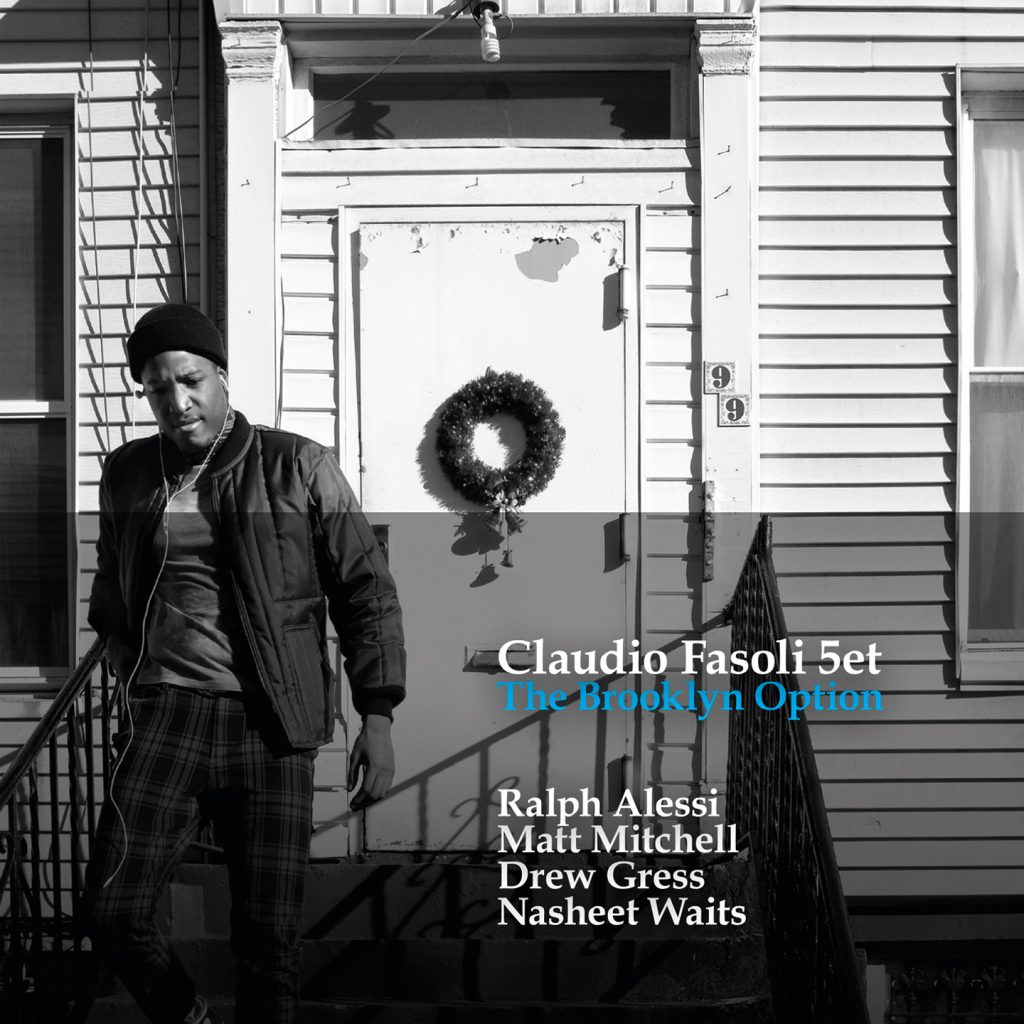

«The Brooklyn Option», edito da Abeat Records, segna un momento significativo nell’evoluzione artistica del Claudio Fasoli Quintet, una formazione che vede il sassofonista italiano affiancato da eminenti personalità della scena newyorkese: il trombettista Ralph Alessi, il pianista Matt Mitchell, il contrabbassista Drew Gress e il batterista Nasheet Waits, ciascuno dotato di una propria fisionomia acustica. Questo sodalizio, lungi dall’essere frutto di un disegno preordinato, scaturisce da un’interazione casuale, come testimoniato dallo stesso Fasoli, il quale narra di precedenti incontri con Gress e Alessi in contesti seminariali. L’ascolto dell’album «Baida» di Alessi aveva catalizzato l’interesse del sassofonista, rivelando una sintonia espressiva compatibile con le proprie inclinazioni compositive e performative del momento. Da tale affinità germogliò l’idea di una collaborazione più strutturata, non come ospite occasionale, bensì come nucleo centrale di un progetto discografico, un’ipotesi prontamente accolta da Alessi.

L’esperienza concertistica in Italia, con la partecipazione di Matt Mitchell al pianoforte in sostituzione di Jason Moran, aveva preparato il terreno per la successiva sessione in studio presso Udine, sotto la supervisione di Stefano Amerio, dove l’intero repertorio, interamente composto da Fasoli, venne inciso in un lasso di tempo ristretto. L’ascolto evidenzia una concertazione di intenti musicali, ove la scrittura di Fasoli transita da una concezione unitaria a una dimensione collettiva. Le tredici composizioni, pur avendo come fulcro tematico il quartiere di Brooklyn, non si mostrano come mere descrizioni paesaggistiche, ma piuttosto come veicoli di emozione pura, come sottolineato dallo stesso autore, dove la musica, nella sua essenza, deve bastare a sé stessa. I titoli evocano frammenti esperienziali, piccoli flash legati a luoghi specifici, come il Ponte di Brooklyn o Shore Road, istanti che hanno suscitato una risonanza emotiva. Il processo creativo di Claudio Fasoli si regge sulla sottrazione e sull’imprevedibilità – contemplando il rischio quale elemento intrinseco all’idea musicale, in un divenire costante – elementi che non costituiscono un effetto scenico, ma stabiliscono principio generativo. Un aspetto sostanziale emerge dalla totale originalità del repertorio, un caso non comune nel panorama jazzistico italiano, ma consuetudine consolidata per questo musicista, la cui feconda vena compositiva non appare scalfita dal trascorrere del tempo. Fasoli considera l’album un’opportunità per diffondere la propria musica al di là dei confini geografici e performativi. L’esecuzione di Fasoli può essere paragonata alla presentazione di un quadro la cui cornice rappresenta l’opera dello stesso autore, a differenza dello standard dove la cornice è altrui. L’obiettivo mira ad una riconoscibilità intrinseca della propria scrittura. La fedeltà a sé stesso, sia nell’atto del suonare che in quello della composizione pianistica, diventa un principio cardine. Il desiderio nasce dall’esigenza di proporre un jazz fresco, identificabile e scevro da eccessi, privilegiando ciò che risuona autenticamente con la propria interiorità. Questa incessante ricerca, nonostante una carriera pluridecennale e un’approfondita dedizione nel definire una fisionomia sonora distintiva e compiutamente raggiunto, spinge Fasoli verso continue collaborazioni.

L’album sancisce una coerenza interna che si conforma nel fluire di tredici titoli, ciascuno evocante un frammento urbano, un’eco localizzata ed un’allusione topografica, prestandosi ad una lettura accordale che non si limita alla superficie esteriore, ma si inoltra nel tessuto profondo delle relazioni tonali e delle dinamiche collettive. Fasoli rifiuta la didascalia paesaggistica, preferendo che la musica si affermi come gesto autonomo, capace di suscitare alla mente impressioni, non di descrivere contorni. «Brooklyn Bridge», che inaugura la sequenza in tre parti, si fonda su un impianto armonico mobile, dove la successione degli accordi si dispone secondo una geometria timbrica che lascia spazio a deviazioni e sovrapposizioni, in particolare, l’accordo iniziale di Dmin7, come un’ombra che si allunga sul ponte, introduce immediatamente un’atmosfera di malinconia e di attesa. Il dialogo fra il sassofono di Fasoli e la tromba di Alessi caratterizza per accatastamento di linee, con la batteria di Nasheet Waits pronta ad indicare traiettorie ritmiche oblique, mentre il pianismo di Matt Mitchell, mai esibito, s’infila nel cuore della struttura, sostenendo e orientando le modulazioni con discrezione. In «Carrol Gardens» si avverte una maggiore aderenza a talune forme armoniche tradizionali, ma il contrabbasso di Drew Gress rilascia deviazioni idiomatiche che destabilizzano la prevedibilità del percorso. L’interplay si fa più cameristico, con una gestione delle pause che rimanda a pratiche prossime al free jazz, non nella forma estrema, bensì nella logica di apertura e di ascolto reciproco. «Bay Parkway» si distingue per una struttura accordale che si sviluppa per accumulo, con progressioni che si dilatano e si contraggono secondo un metodo quasi cinematografico. L’assolo iniziale di Gress non si limita a introdurre il tema, ma ne plasma la fisionomia, indicando una direzione armonica che verrà poi rielaborata dai fiati. La batteria si ritrae, lasciando che il tempo si distenda, mentre il pianoforte interviene per velature acustiche che rimandano a certi episodi della scuola newyorchese post-bop.

«Boerum Hill» rappresenta forse il punto più esplicito di connessione con il free jazz, non tanto per la scrittura, quanto per la gestione dell’imprevisto. La sequenza dei fiati, alternati e sovrapposti, non segue una logica tematica, ma si sviluppa per frammenti, con la batteria che interviene come elemento di disturbo e di rilancio. L’interplay tra batteria e sassofono ricorda un inseguimento, un dialogo serrato in un thriller. Ogni colpo di Waits rappresenta un battito cardiaco, un’accelerazione ed un’emozione. S’immaginino i protagonisti che si muovono tra la folla, le luci dei neon che lampeggiano, mentre la musica li spinge avanti, verso l’ignoto e verso un destino che si compirà. La struttura accordale si mostra come non risolta, in equilibrio instabile, con un finale aperto e sospeso come un film del quale ci sia spetta il sequel. In «Avenue M», gli accordi di settima evocano un senso di meraviglia, di scoperta e di apertura. Il pianoforte e la batteria danzano insieme, come due amanti che si incontrano per la prima volta. La scena è quella di un caffè, due persone che si parlano, le loro parole che fluiscono come la musica, mentre il mondo esterno svanisce, lasciando spazio solo all’emozione, alla connessione, alla promessa di un nuovo inizio. «Dumbo» si orienta verso un modulo più serrato, con un impianto ritmico ostinato che attiene ad alcune pratiche del minimalismo jazzistico. L’interplay si fa più frontale, con scambi rapidi e accavallamenti protesi verso la frizione. Il pianoforte apporta dissonanze controllate, mentre la tromba ed il sassofono si rincorrono in una spirale difficile da sbrogliare. L’interplay tra i musicisti risulta frenetico, come una scena d’azione. Ogni strumento si sovrappone, si annoda, creando un tessuto sonoro complesso ed avvincente. I protagonisti sono intrappolati in una situazione di crisi, le loro emozioni si scontrano, mentre cercano una via d’uscita, una soluzione che sembrerebbe impossibile. «Gowanus», che chiude il ciclo, si presenta come una sintesi delle tensioni precedenti. L’impianto armonico si distende, lasciando spazio a una dimensionalità più contemplativa, dove ogni strumento si ritaglia uno spazio autonomo. Il contrabbasso di Gress introduce un tema, alla stregua di un narratore che comincia a sciorinare la storia. Il sassofono e la tromba riprendono e trasformano il costrutto motivico, come se i protagonisti si specchiassero nei loro ricordi e nei loro rimpianti. La scena è quella di un viaggio solitario, un’auto che percorre una strada costiera, il sole che tramonta all’orizzonte, mentre la musica accompagna i pensieri più profondi. Nel complesso, «The Brooklyn Option» non si rifà al free jazz come modello, ma ne assume alcune logiche: la centralità dell’ascolto, la gestione del rischio e la valorizzazione dell’imprevisto, estrinsecandosi come un un’elegia sonora, un racconto musicale che si snoda attraverso le strade di Brooklyn. Ogni composizione simboleggia un capitolo, qualunque accordo un verso, mentre l’interplay tra i musicisti diventa la voce narrante. L’album esprime un invito ad immergersi in questa storia, a lasciarsi trasportare dalle note, a sentire la magia della musica che si trasforma in un’esperienza cinematografica ed emotiva. Un viaggio che, come i migliori racconti, ci lascia con un senso di profonda malinconia e di speranza.