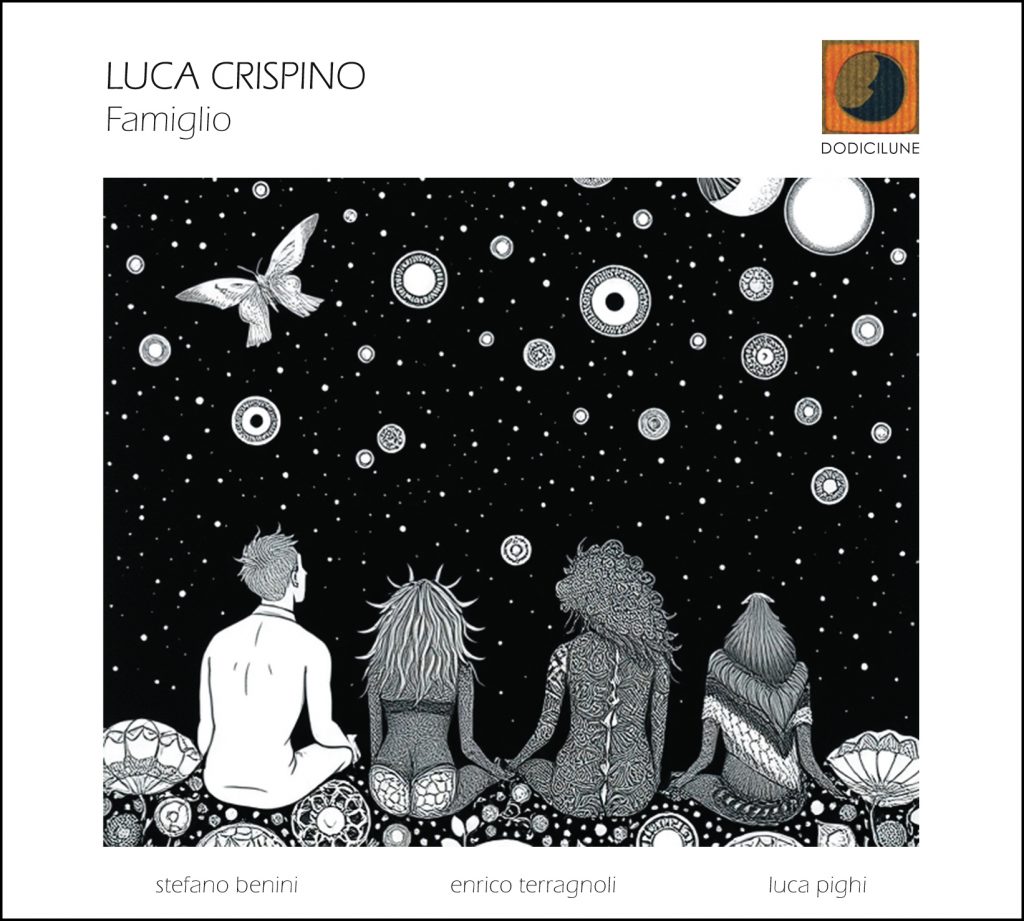

«Famiglio»: musica come sortilegio. L’alchimia visionaria di Luca Crispino (Dodicilune, 2025)

Non c’è nulla di decorativo in questo lavoro. Tutti i suoni sono necessari, ogni pausa è carica di senso. La musica di Crispino e del suo ensemble non si lascia addomesticare, ma invita l’ascoltatore a perdersi, a disimparare, a lasciarsi guidare da ciò che non si comprende subito.

// di Francesco Cataldo Verrina //

C’è qualcosa di arcano e familiare, come un sussurro che proviene da un abisso remoto ma riconoscibile, nel nuovo lavoro di Luca Crispino, edito dall’etichetta Dodicilune ed intitolato «Famiglio». Il titolo stesso evoca presenze domestiche e insieme misteriose, spiriti guida o creature d’ombra che abitano le soglie tra il visibile e l’invisibile. Questo disco non si limita ad essere una raccolta di brani, ma incarna un organismo sonoro che respira, muta, si contorce e si espande, come un paesaggio onirico attraversato da correnti improvvise.

La chitarra di Crispino non cerca mai il protagonismo, ma si insinua tra le pieghe del suono con la discrezione di chi conosce il potere del silenzio. Ogni nota sembra affiorare da un pensiero antico, come se la memoria del rock, del blues e del prog che l’hanno forgiato si fosse instillata in una voce personale, capace di evocare molte delle sue influenze senza mai imitarle. Il dialogo con gli altri musicisti è costante, fluido, privo di gerarchie: Stefano Benini, con i suoi flauti e strumenti etnici, introduce timbri che sembrano provenire da un rituale dimenticato; Enrico Terragnoli, al basso acustico e synth, costruisce fondamenta mobili, quasi liquide; Luca Pighi, alla batteria, scolpisce il tempo con gesti che ricordano più la danza che la percussione. Le influenze musicali che attraversano «Famiglio» s’avvinghiano come radici sotterranee, affondando in terreni diversi ma comunicanti e fertilizzati. Luca Crispino porta con sé un’eredità audiotattile stratificata, che si riflette in una scrittura chitarristica mai lineare, sempre pronta a deviare ed a cercare il fattore diversità. Si avverte l’eco di Robert Fripp e dei King Crimson più atmosferici, ma anche la libertà formale di Bill Frisell o Marc Ducret, dove la chitarra diventa veicolo di narrazione più che di virtuosismo.

L’improvvisazione è il cuore pulsante del progetto, ma non si tratta di un free jazz caotico: l’atto improvvisativo è meditato, quasi rituale, come nei lavori di Paul Motian o nei dischi ECM degli anni ’70, dove il silenzio ha lo stesso peso del suono. L’uso di strumenti etnici da parte di Stefano Benini – dal didgeridoo alla koncovka, dalla tromba tibetana al flauto globulare – introduce una dimensione arcaica e sciamanica, che richiama le esplorazioni di Don Cherry o gli esperimenti etno-jazz di Codona. Il basso acustico e i synth di Enrico Terragnoli costruiscono paesaggi mobili, a tratti cinematici, che ricordano le colonne sonore dei Popol Vuh nel cinema Herzog o le atmosfere sospese di Jon Hassell. La batteria di Luca Pighi, infine, non detta il tempo ma lo scolpisce, con un approccio che sembra più vicino alla pittura che alla percussione, evocando le movenze rarefatte di Joey Baron o Paul Wertico.

Ogni traccia è un varco. «Abatwa» apre il disco come un incantesimo tribale, con il flauto che si avvolge attorno alla chitarra alla medesima stregua del fumo. «Pastorale» non ha nulla di bucolico nel senso tradizionale, ma è piuttosto una visione distorta, una campagna attraversata da echi elettrici e presenze spettrali. «Wendigo» evoca la creatura mitologica con un groove inquieto, quasi cinefilo, che potrebbe accompagnare un film di Robert Eggers. «Teogene» è una meditazione cosmica: sax e synth si rincorrono in una spirale celeste, come se il brano fosse un linguaggio antico capace di svelare genealogie invisibili. Un canto per creature che non hanno nome, nato per partenogenesi da una spremitura fusion di alta scuola, in forma e sostanza, dove la chitarra dardeggia puntando in molteplici direzioni, mente il flauto si avvinghia a corredo armonico come un serpente a sonagli. «Spazio Liminale» diventa il cuore concettuale del disco: un luogo di passaggio, una soglia sonora dove tutto sembra possibile e nulla è definito. La musica si fa materia fluida, come in certi passaggi di Jon Hassell o nei paesaggi rarefatti di David Sylvian. «Geomante» traccia con suoni liquidi una mappa dell’intuizione, snodandosi su una perifrasi battuta a caratteri cubitali su un groove più metropolitano e con accentazioni funkified. Tra vibrazioni telluriche e silenzi magnetici, si delinea un paesaggio sonoro che somiglia ad una forma di divinazione strumentale: la musica che legge il mondo. Il brano che dà il titolo all’album, «Famiglio», è un vertice emotivo intelaiato su una destrutturazione armonica: la tromba tibetana e le percussioni evocano un cerimoniale arcano, mentre la chitarra si muove come un rabdomante alla ricerca di una sorgente nascosta. «Mare Imbrium» chiude il viaggio con un senso di sospensione cosmica, quasi progressiva, mentre la chitarra raggiunge profondità abissali con un aplomb pinkfloydiano, come se il disco si dissolvesse nello spazio, lasciando dietro di sé solo scie luminose. «Sabba» è l’ultimo fuoco prima del silenzio: un rituale selvatico dove il ritmo si fa trance e la melodia si sgretola in un crescendo magico. Un’orgia sonora che celebra la fine come rinascita.

Non c’è nulla di decorativo in questo lavoro. Tutti i suoni sono necessari, ogni pausa è carica di senso. La musica di Crispino e del suo ensemble non si lascia addomesticare, ma invita l’ascoltatore a perdersi, a disimparare, a lasciarsi guidare da ciò che non si comprende subito. È un’esperienza che ricorda certi film di Tarkovskij, dove il tempo si dilata e la narrazione si fa simbolo. Oppure certi racconti di Borges, dove ogni dettaglio rappresenta un indizio ed ogni svolta una rivelazione. «Famiglio» non si ascolta: si attraversa, configurandosi come il risultato, certamente, di un’alchimia jazz, dove non mancano, però, psichedelia, minimalismo, world music ed ambient che si fondono in un linguaggio personale, il quale non cerca di somigliare a nulla se non a sé stesso. Un disco che non si limita a citare, ma metabolizza, trasfigura e reinventa.