Ernst Krenek: Jonny Spielt Auf, ovvero la prima jazz-opera

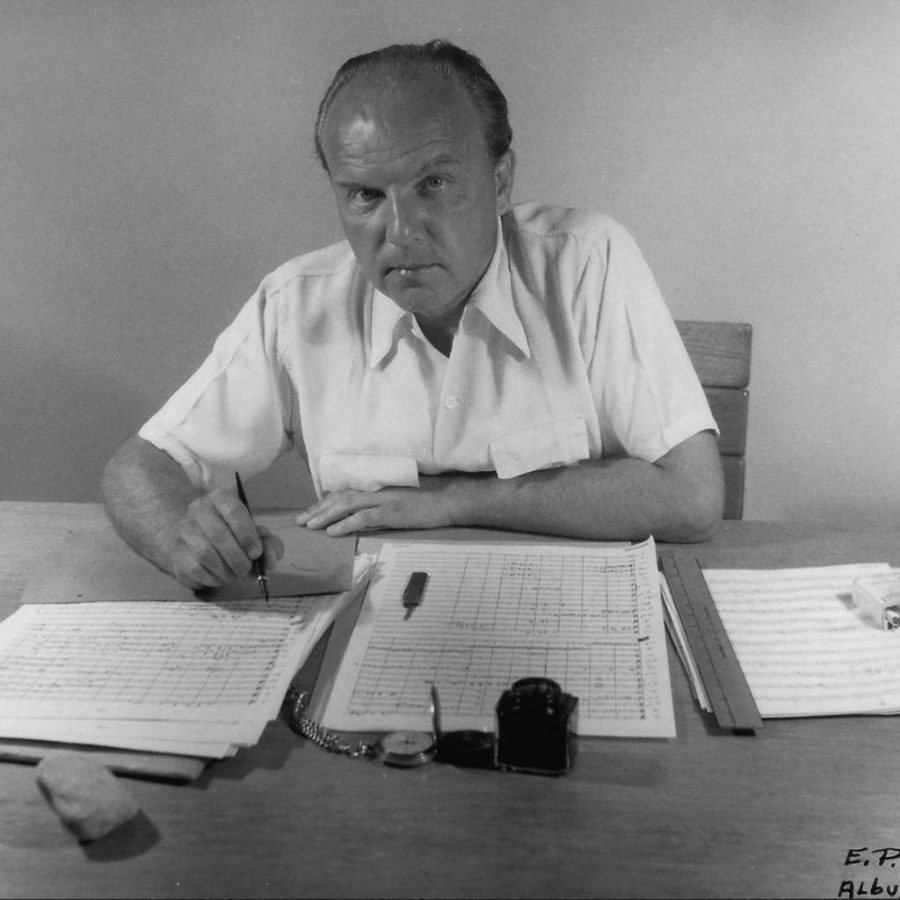

Ernst Krenek

// di Guido Michelone //

Nell’estate del 1926 il compositore austriaco Ernst Krenek – nato a Vienna il 23 agosto 1900 e morto Palm Springs il 22 dicembre 1991 termina la scrittura – parole e musiche – di Jonny Spielt Auf, il primo esempio di jazz-opera nella storia della musica e uno dei capolavori nell’arte e nella cultura del XX secolo, purtroppo soggetto a censure, rimozioni, misconoscimenti, dopo l’immediato successo in tutt’Europa.

Krenek è già un musicista affermato all’epoca di Jonny, perché a soli ventidue anni, su richiesta di Alma Malher, completa la Decima Sinfonia del marito, il grande Gustav Mahler, da poco scomparso. Subito dopo c’è il melodramma Orfeo ed Euridice che a Ernst procura fama e successo, mentre sono le novità introdotte dal nuovo componimento a mettere subito d’accordo pubblico e critica: Jonny spielt auf viene infatti unanimamente apprezzata, come opera e come musica, per via di un tono letterario vivace, di un linguaggio sonoro accessibilissimo, di un soggetto attuale e moderno; il melodramma è difatti ambientato in epoca contemporanea, mentre impiega, con umorismo e disinvoltura, un’ardita tecnica di regia musico-teatrale che addirittura simula in scena la presenza di una locomotiva. L’elemento di maggior spicco resta comunque l’inserimento nel tessuto sonoro di stilemi afroamericani, riferiti al personaggio di Jonny e spesso affidati a un’apposita jazz band situata sul palcoscenico e autonoma rispetto all’orchestra nel golfo mistico. A livello di trama, Jonny spielt auf racconta di unmusicista, Max, che incontra, durante una gita in montagna, la cantante Anita, di cui si innamora: lei però sembra perdere la testa per il virtuoso di violino Daniello e non solo dimentica Max, ma respinge anche il ‘negro’ Jonny, sassofonista hot, il quale, indispettito, ruba il prezioso strumento del ‘rivale’, innescando una gustosa intricata sequela di inseguimenti degni di una slapstick comedy.

In bilico tra i due estremi del colto e del popolare, dunque il compositore austriaco teorizza e pratica il genere di ‘Zeitoper’ scrivendo e poi facendo immediatamente rappresentare questo Jonny spielt Auf oggi meglio definibile quale opera jazz o jazz-opera. La stretta connessione con la modernità avanguardista di quell’epoca presenta ancora, a distanza di tanti anni, una sfida per chi vuole ora produrre Jonny spielt Auf su disco o in teatro e soprattutto portarla sui palcoscenici mondiali. Krenek inizia dunque a lavorare alla partitura di Jonny spielt auf nell’autunno del 1925, quando in parallelo comincia a redigere il libretto. La musica e il testo prendono rapidamente forma in contemporanea, giacché l’autore da sempre si impegna su uno e l’altro in maniera simultanea, avendo spesso i testi già pronti nell’atto di segnare le note sul pentagramma: il lavoro risulta pienamente compiuto nel giugno 1926, anche se alcuni musicologi spostano la data all’agosto successivo. Dopo il rifiuto da parte dell’Opera di Amburgo, Krenek ottiene per la jazz-opera una messinscena ridotta (ma comunque innovativa) al Teatro Civico di Lipsia, dove puntualmente debutta il 10 febbraio 1927, diretta da Gustav Brecher con la regia di Walter Brügmann.

In pochi giorni il nuovo lavoro diventa un ‘succès de scandale’ tra i critici e un exploit da botteghino per il pubblico: solo nella stagione 1927-8 Jonny spielt auf viene replicato 421 volte in 45 diverse città. In breve tempo, inoltre, la produzione del melodramma di Krenek viene programmata in ogni teatro d’opera tedesco, così come si riscontrano diversi coevi allestimenti in Francia, Ungheria, Finlandia, Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia, persino a New York. Le piazze di Vienna e Berlino da sole superano i cinquanta spettacoli: si tratta di un fenomeno inaudito che, da un lato, sminuisce ad esempio il successo delle nuove opere liriche di Puccini e di Strauss e che, dall’altro, all’epoca, regge il confronto solo con i grandi incassi del cinema muto, con il quale Jonny ha molte caratteristiche in comune sia nel ritmo visivo sia nella struttura drammatica. Un’ulteriore tassello di popolarità giunge dall’arietta Leb Wohl, mein Schatz, che, con il titolo di Jonny’s Blues, viene commercializzato in versione jazz o per orchestra di sala con svariate edizioni su dischi a 78 giri. Anzi, è certo che nella Mitteleuropa di fine anni Venti si ascolti e si identifichi, come jazz, esclusivamente Jonny spielt auf e Jonny’s Blues, senza conoscere nemmeno una noticina di legittimo hot americano.

Gli avversari della musica moderna – pronti a salire al potere in Germania nel 1933 – hanno gioco facile a identificare Krenek e Jonny con la jazz age tedesca, ovvero pericolo comunista, selvaggeria negroide o più lapidariamente Entertate Muzik (musica degenerata). L’animosità hitleriana verso Ernst e la jazz-opera è così aspra che dell’uno e dell’altra si sottolineano le malefatte nel famigerato Lexikon der Gerigk Juden in der Musik (1940) benché il compositore non abbia parenti o antenati ebrei. Prima del nazismo, il successo di Jonny fa di Ernst, al momento, un uomo ricco e deciso a rimanere un artista freelance. Eppure, l’improvvisa ascesa verso la fama e la gloria viene pagata a caro prezzo a livello psicologico, come accade ai maggior esponenti dell’avanguardia mittleuropea. In tal senso è lo stesso musicista a confidarsi, quasi trent’anni dopo, nel 1954, con le sue Memorie estremamente sincere: “Riassumendo le conseguenze di tale successo, trovo che la soddisfazione era superficiale anche se considerevole, i benefici materiali belli, ma di breve durata, e la sofferenza intensa e permanente. Così è più difficile per me parlare di questo importante evento nella mia vita artistica che di un gran numero di vicende apparentemente meno degne di nota. La mia memoria è notevolmente riluttante a fornire il materiale, probabilmente perché lo shock di tale evento non l’ho ancora assorbito”.

Con il senno di poi, non è difficile capire il sensazionale e al contempo fugace exploit dell’opera-jazz di Krenek. Sempre attratto dal teatro, usa gli anni trascorsi a Kassel per formarsi una conoscenza profonda con il funzionamento dei meccanismi del palcoscenico melodrammatico, avvicinandosi all’idea di Jonny Spielt Auf come ‘jeu d’esprit’. Il lavoro adesso risulta, insomma, un teatro ‘emozionante’ in un modo familiare per chi oggi segue ad esempio i musical di Andrew Lloyd Webber. Altrettanto romanzesca e indulgente resta comunque la varietà di stili compositivi applicati a ogni personaggio, che variano dal post-espressionismo per il semi-autobiografico Max al scintillante varietà parigino per la ninfomane Yvonne, dalle ricchissime allusioni pseudo-americane per il ‘jazzman’ nero Jonny, che risulta una figura parimenti sciolta al violino, al sax e al banjo, capace di esplodere in un brano alla Stephen Foster per mostrare al Vecchio Continente le radici musicali afroamericane del Nuovo Mondo. Krenek in seguito confesserà di non sapere nulla del vero hot statunitense quando compone la jazz-opera, avendo quali unici riferimenti la musica da ballo (charleston e fox-trot), il sincopato germanico e i correnti luoghi comuni sulla cultura a stelle-e-strisce.

Jonny Spielt Auf rivela però, ancor oggi la moderna urbanità di un’impostazione accresciuta ulteriormente dal valore della novità drammaturgica (sia sonora sia letteraria), con personaggi rispecchianti via via l’ipersensibilità della Mittleuropa, la disinibita weltanschauung occidentale (statunitense e parigina), lo stato d’animo della Germania tra Weinar e Hitler: una jazz-opera insomma che sembra quasi uno psicodramma sui mali economici ed etico-sociali di un passato recentissimo. Anche al culmine della fama Ernst intuisce però che Jonny non è destinata a durare “nei secoli”, perché il suo ethos può essere fondamentalmente equivocato. A Vienna, dove una première sontuosa spodesta l’allestimento quasi perenne dell’Opera di Capodanno Die Fledermaus, il compositore avverte un presentimento di veloce transitorietà o imminente abbandono che si dimostreranno fin troppo giustificate. Entro la fine del decennio infatti la popolarità di Jonny Spielt Auf scompare: il crollo della borsa (1929) e la conseguente grande depressione mette fine al generale ottimismo e alla joie de vivre, di cui la jazz-opera, nella scena finale, sembra deliberatamente l’apoteosi; un nuovo ordine reazionario delle istituzioni culturali prova antipatia per Krenek, il quale, ormai privo di fortuna, royalties, ammirazione e punti di riferimento guarda impotente ai ‘risultati materiali’ di Jonny spielt auf dissolti nel nulla. Dopo un vuoto di oltre sessant’anni, lo sdoganamento definitivo avviene nel 1993 quando l’inglese Decca registra per la collana ‘Musica degenerata’ una nuova versione della jazz-opera grazie a un cast tutto tedesco, nella DDR da poco sciolta, con i cantanti Alessandra Marc, Marita Posselt, Heinz Kruse, Michael Kraus, Krister St. Hill, coro e orchestra da Lipsia ovvero Leipzig Opernchor e Gewandhausorchester Leipzig, sotto la direzione musicale di Lothar Zagrosek. Da allora a oggi Jonny spielt Auf è in cartellone presso i maggiori teatri d’opera di una Germania riunificata che inizia a fare i conti con il proprio passato.

“Ora sono lasciato con niente” scrive Ernst nelle sue Memoriedopo la repentina uscita di scena di Jonny dai cartelloni di tutto il mondo. Alle difficoltà economiche reagisce scrivendo musica: e pochi oggi ricordano che il melodramma successivo è Der Diktator (1928) ‘ispirato’ a Benito Mussolini, anche se non direttamente politico, in quanto basato ‘su un aneddoto della vita privata di un uomo forte’ come spiega l’autore che di proposito usa gli stilemi dell’opera pucciniana per connotare l’italianità del momento: quasi inutile aggiungere che non viene mai rappresentata nel nostro Paese, dove resta tuttora rimossa o ignorata. Anche in patria Der Diktator è un fiasco e Krenek opta un ciclo di lied – Reisebuch aus den österreichischen Alpen (Diario delle Alpi Austriache) – dal fugace tentativo di neo-romanticismo schubertiano che non trova gli auspicati riscontri di pubblico e critica. Dopo un serioso e per fortuna breve esame di coscienza sulla possibilità di abbandonare la musica definitivamente a favore di un giornalismo culturale, Krenek torna al primo amore: la modernità.