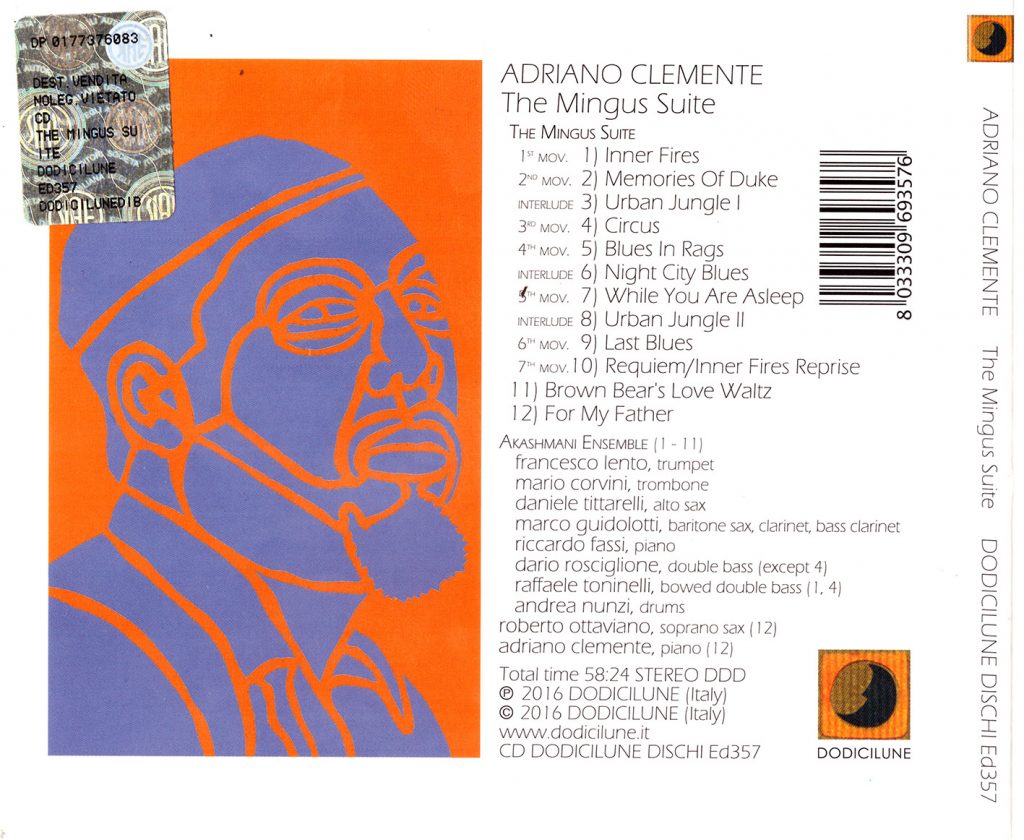

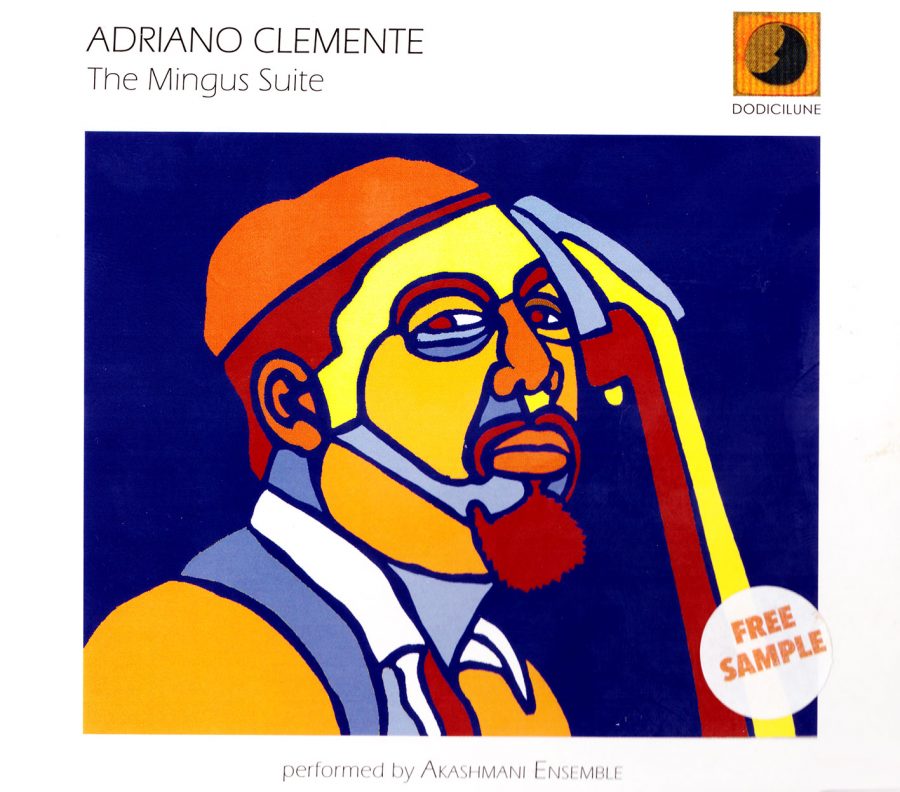

«The Mingus Suite» di Adriano Clemente: circonvoluzione polimatica del genio di Nogales (Dodicilune)

// di Francesco Cataldo Verrina //

Charles Mingus è stato un personaggio spiazzante, musicalmente piuttosto articolato e «contraddittorio»; il contrabbassista era per sua stessa natura un irrequieto e un eterno insoddisfatto, divorato da un’ansietà interiore che lo portava ad avere repentini cambiamenti di umore che si riflettevano sulla sua musica, ma soprattutto lo spingeva verso nuove soluzioni, talvolta lineari e basate una tipica struttura blues, altre più ricche ed orchestrate dal punto di vista degli arrangiamenti e della scelta degli strumentisti. Il genio di Nogales aveva studiato trombone e violoncello classico, era anche un discreto pianista e, al netto di ogni considerazione, rimane ad imperitura memoria come uno dei compositori, tout court, più importanti e riconosciuti del ‘900. Egli non amava, però, essere circoscritto e delimitato all’interno del recinto jazzistico: «Bene, la parola jazz mi disturba. – Diceva – M’infastidisce perché fin da quando sono stato pubblicamente identificato con essa, ho fatto meno soldi ed ho avuto più problemi di prima». Al di là di quel carattere scontroso, la sua musica aveva una forza «parlante» che oltrepassava gli standard convenzionali dell’epoca facendo di lui un personaggio dirompente e anticonvenzionale, tanto da diventare il guru dei poeti della Beat Generation. Genio «pazzo e arrabbiato» per sua stessa definizione, fu paladino dell’indipendenza artistica e della libertà di sperimentazione per antonomasia. Ascoltando il progetto di Adriano Clemente, il primo indizio che riusciamo a cogliere è che egli abbia usato Mingus come un indicatore di direzione, posizionato ad un incrocio fra più vie, il quale gli consentiva di sceglierne una o più insieme, o addirittura tutte contemporaneamente o in alternanza.

In primis, cerchiamo di comprendere, però, il significato di queste due parole: «circonvoluzione» e «polimatica», due termini che possono essere associati alla musica jazz ed assumere vari significati, pur muovendoci all’interno di una semantica piuttosto filosofica e non tecnico-strumentale. Ma che cosa sarebbe qualsiasi progetto jazz, senza una motivazione ideale ed una spinta interiore, esternalizzata sulla scorta un pensiero che ne sostenga i propositi? Mingus è stato un personaggio ciclopico, per metafora anche fisicamente, ingombrante e imponente, dunque trovarselo davanti, potrebbe indurre chiunque ad indietreggiare o a tentare di aggirarlo; per contro Adriano Clemente, forte della sua armatura musicale, lo avvolge stringendolo a spirale, evitando di tentare la fuga come fece Ettore di fronte alla furia di Achille, e qui il concetto di «circonvoluzione». Ad abundantiam, la regola d’ingaggio scelta dal pianista-compositore pugliese si basa sulla «polimatica», ossia sull’idea di uno sviluppo multitematico di ciò che contiene il dettato sonoro mingusiano ed il suo complesso sistema ritmico-armonico, che finisce per diventare come una specie di tabella di riferimento contenente tutti gli elementi chimici dell’alchemica del Barone Mingus che Clemente e soci prelevano alla bisogna combinandoli ed innescando una reazione a catena fitta di suggestioni sonore. Per fugare ogni perplessità, le parole dello stesso Clemente possono essere chiarificatrici di questo desiderio di «assediare» e spettacolarizzare il Mingus personaggio, uomo di prima linea ed arringatore di folle, nonché motivo ispiratore: «Mentre i vari movimenti prendevano forma coerentemente, ebbi l’idea di un potenziale pezzo teatrale che mettesse in scena la morte del grande bassista e compositore mentre suonava sul palco, ricordando quello che Mingus stesso aveva scritto nelle sue note di copertina a ”Mingus at Monterey”: una strana cosa successe mentre eseguivo «A Train». Mi attraversò la paura di morire. E la superai. Stavo guardando il cielo, e mi dissi: Bene, eccomi qui, tesoro. Signore, credo che sia giunto il momento. Suonerò ancora meglio perché voglio essere perfetto quando morirò». Come vedremo i sette movimenti della suite, unitamente ai due interludi e alle due composizioni extra-moenia, diventano idealmente il plot narrativo della vita del contrabbassista di Nogales. Nello specifico «Brown Bear’s Love Waltz» (Il Valzer d’Amore dell’Orso Bruno), il cui titolo originale era «Waltz For Sun Ra», con Marco Guidolotti al baritono che espone il tema e «For My Father«, eseguito dal compositore stesso al pianoforte in tandem con Roberto Ottaviano al sax soprano, sono la sintesi del lavoro di Clemente e dei suoi sodali, i quali riescono a cogliere appieno lo spirito mingusiano.

Pubblicato il 27 maggio 2016, dall’etichetta Dodicilune, «The Mingus Suite» è un progetto sviluppato su un’idea nata nel 2013 partendo da alcune melodie composte da Clemente per il suo Akashmani Ensemble e basate su una struttura blues tipica della tradizione ellingtoniana e mingusiana. Adriano Clemente al pianoforte è accompagnato da Francesco Lento (tromba), Mario Corvini (trombone), Daniele Tittarelli (sax alto), Marco Guidolotti (sax baritono, clarinetto, clarinetto basso), Riccardo Fassi (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso), Andrea Nunzi (batteria). Ospiti: Roberto Ottaviano (sax soprano) e Raffaele Toninelli (contrabbasso ad arco). Tutti i musicisti reagiscono positivamente alle indicazioni e alle suggestioni provenienti dalla direzione del pianista-leader, ma soprattutto dalle composizioni e dalle rielaborazioni tematiche che essi riescono a implementare in maniera mercuriale muovendo dalle varie ambientazioni sonore mingusiane, anche se sospinti da un forte anelito di libertà individuale. «Inner Fires» raffigura virtualmente Mingus e il suo line-up durante l’ultimo concerto, riflettendone talune peculiarità sonore, specie nei cambi di passo o nei repentini mutamenti di mood, talvolta distesi, altre volte aggressivi. «Memories Of Duke» riporta il contrabbassista di Nogales alla sua infanzia, quando ascoltò alla radio per la prima volta «East St. Louis Toodle-Oo» di Ellington. Frugando tra le varie tracce, è possibile scorgere tutto il campionario musicale che ha ispirato l’opera, attraverso la ricostruzione di vari moduli espressivi che si sono succeduti lungo l’iperbole evolutiva del contrabbassista ispiratore, tra atmosfere gospel vagamente churching, impennate bop e sviluppi marcianti e burleschi. «Urban Jungle» è il primo intermezzo, un passaggio basato sul caos urbano, fatto di urla e rumori di traffico, tipico di una città dove Mingus si sta esibendo. Con «Circus», sulla base del racconto sonoro degli uomini di Clemente, Mingus precipita nuovamente al tempo della fanciullezza. La sezione centrale è stata composta in tempo reale ed improvvisata in studio, con il trombone di Mario Corvini in evidenza. «Blues in Rags» è una bella vetrina per tutti i musicisti, i quali hanno l’opportunità di eseguire un assolo a testa. «Night City Blues» funge da secondo interludio srotolandosi su un’ottima impalcatura blues. «While You Are Asleep» offre l’idea del riposo del «guerriero», disegnando un Mingus dormiente cullato da una placida ballata ispirata a «The Man Who Never Sleeps», magnificata dal clarinetto di Marco Guidolotti, da Dario Rosciglione al basso e da Francesco Lento alla tromba.

Il lavoro tributario nei confronti del contrabbassista è a dir poco esemplare, mentre la sua ribollente creatività, materia lavica e magmatica non facile da trattare, viene circoscritta ed ampliata con forte note caratteriali da parte di Clemente e soci. Dopo «Urban Jungle II», quale terzo intermezzo, arriva «Last Blues» una variazione sviluppata sulla melodia «Goodbye Porkie Hat» o «Theme for Lester Young», tema che il contrabbassista compose sul palco in tempo reale dopo aver appreso del decesso del sassofonista e che, in maniera traslata, rappresenta la morte dello stesso Mingus. Il brano parte con un assolo improvvisato di Daniele Tittarelli seguito da un’introduzione scritta. Gli assoli tematici sono opera di Daniele Tittarelli al sax contralto e di Riccardo Fassi al piano. Le varie fasi della complicata esistenza di Charlie Mingus, più che citate letteralmente sono trasposte all’interno di una finzione quasi teatrale, dove l’impianto sonoro diventa un testo recitato a soggetto. Il settimo ed ultimo movimento, «Requiem», si apre con un’introduzione plumbea e malinconica declamata dal clarinetto basso di Marco Guidolotti, propedeutico ad un canto elegiaco sofferente e luttuoso, tipico delle funeral marching band di New Orleans, incrementato dagli assoli di Mario Corvini al trombone e di Francesco Lento alla tromba. Alla fine del «Requiem», il basso di Mingus riaffiora idealmente dalle viscere della terra, rimodellato da una libera improvvisazione di Dario Rosciglione. «The Mingus Suite» di Adriano Clemente è un lavoro scevro da ogni manierismo calligrafo o eccessivamente estetizzante, che non tenta mai di entrare in conflitto con il Mingus «reale»: non è un album di cover, molti componimenti sono liberamente ispirati dal genio di Nogales, mentre il pianista pugliese ed i suoi sodali risultano piuttosto abili a declinarne con rigore e scioltezza l’essenza strumentale, nonché a dipingerne le ambientazioni. Da sottolineare, in particolare, la pertinenza sintattica e l’impegno filologico, ma soprattutto le capacità esecutive dell’ensemble che rendono la costruzione musicale nel suo complesso attraente e fruibile per l’intera durata del disco.