Il difficile rapporto fra eurocentrismo accademico e cultura musicale latino-americana

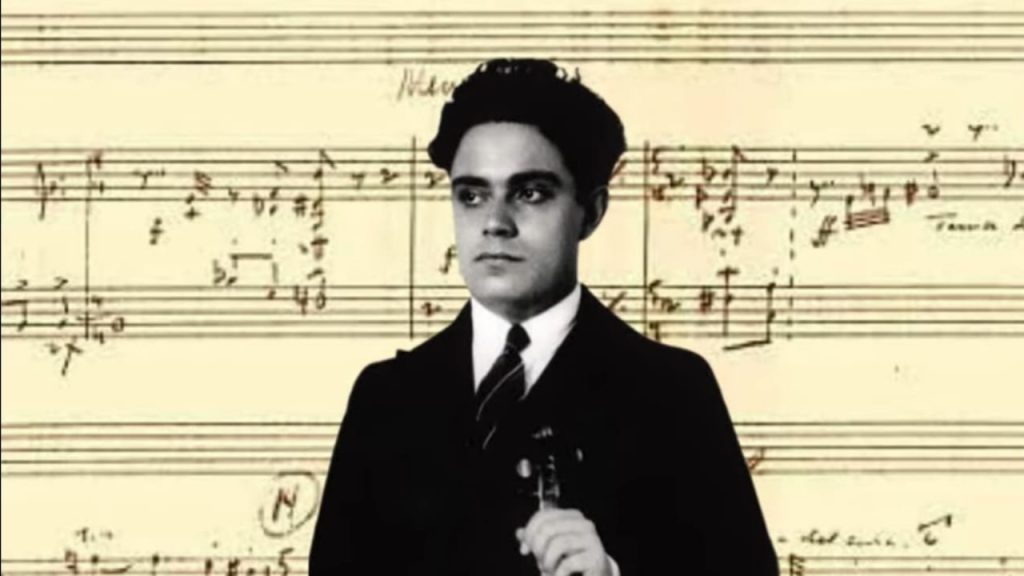

Silvestre Revueltas

Le sofisticazioni ritmiche dell’America Centrale vantano pochi estimatori che non siano frequentatori di consessi ballerini, le tradizioni caraibiche posseggono una negritudine ed un senso dionisiaco che sono male intesi e scambiati per superficialità festaiola.

// di Gianni Morelenbaum Gualberto //

Vi è una sottovalutazione costante, in Italia, della musica latinoamericana, quella popolare come quella accademica, al di là del successo che ancora arride a icone pop decrepite e sempre più evanescenti come Caetano Veloso e altri. Pochi conoscono, presentano o frequentano Camargo Guarnieri o Marlos Nobre, Carlos Chávez o Silvestre Revueltas, Guerra-Peixe o Moncayo. Non va meglio per Javier Álvarez, Gabriela Lena Frank (che pure è nata negli Stati Uniti) o Jimmy Lopez o Gabriela Ortiz, e potrei aggiungere Carlos Balter e Felipe Lara, Canela Palacios e Sadiel Cuentas né è andata un granché a Roque Cordero o Carlos Surinach o Alberto Ginastera o Mario Davidovsky o Roberto Sierra o Carlos Guastavino e perfino al più “leggibile” Arturo Márquez.

Qualcuno mi potrà citare l’abusato (e in fondo non capito e pure sottovalutato) Astor Piazzolla o Leo Brouwer (giustamente amato dalla tribù dei chitarristi) ma è poco. E a parte le icone popolari brasiliane che pochi eredi hanno lasciato, e quelle che la cosiddetta World Music ha riesumato, spesso con scivoloni nel cattivo gusto, da un punto all’altro del continente americano, la cultura musicale latino-americana non è presa particolarmente sul serio, fatte pochissime eccezioni. Il tango ha compiuto il suo percorso storico e ha esaurito gran parte della sua carica cosmopolita, le molteplici ibridazioni presenti in Colombia o in Perù sfuggono ai più, le sofisticazioni ritmiche dell’America Centrale vantano pochi estimatori che non siano frequentatori di consessi ballerini, le tradizioni caraibiche posseggono una negritudine ed un senso dionisiaco che sono male intesi e scambiati per superficialità festaiola. Non parliamo delle ramificazioni di frontiera, come quelle, assai nutrite, che si sviluppano ai confini fra Messico e Stati Uniti e che, dal New Mexico e dalla California sino al Texas e all’Arizona s’intrecciano in un proliferare di esperienze che abbracciano i nativi americani (Navajo, Apaches, Cocopah, Kickapoo, Kumeyaay, O’odham, Pai, Yaqui) e le tradizioni di stati messicani come Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas: sotto tale profilo, l’eccellente e fortemente originale opera musicale (pressoché sconosciuta da noi) di un compositore accademico quale Raven Chacon è esemplare.

Tratto di molte culture musicali americane in generale è il confine labile, se non inesistente, fra tradizione e accademia. La musica delle Americhe – intrisa di ritmi, timbri, melodie ma indifferente agli sviluppi dell’armonia – è sempre meno legata al vocabolario eurocentrico e sempre più votata all’inclusione del patrimonio popolare locale, per quanto esso ormai sia irrimediabilmente contaminato dalla plurisecolare presenza bianca. E nel patrimonio locale abbondano ulteriore ibridazioni, lacerti provenienti dalla notte dei tempi, momenti di realismo magico, testimonianze di lussureggianti rapporti con la Natura, passionali inconsci che si riallacciano alle memorie dei Tropici. Nei romantici boleri dai versi erotici enfatici quanto realisticamente metaforici, nella cultura fonica dei mariachi, nelle ingenuità sfacciate della pre-rivoluzionaria canción ranchera, nelle trombe in terze si affacciano e si nascondono ibridazioni, extra-territorialità culturali, echi di stradaiolo teatro popolare, satira di costume, una intrigante «maschilizzazione» adottata da non poche interpreti e poi sfociata nella drammatica, tragica baldanza erotica di Chavela Vargas. Una pulviscolarità esperenziale che riflette processi umani amplissimi in un territorio sconfinato, che medita sulla solitudine dell’essere umano e sulla sua fragilità non meno dei più cospicui lavori accademici.