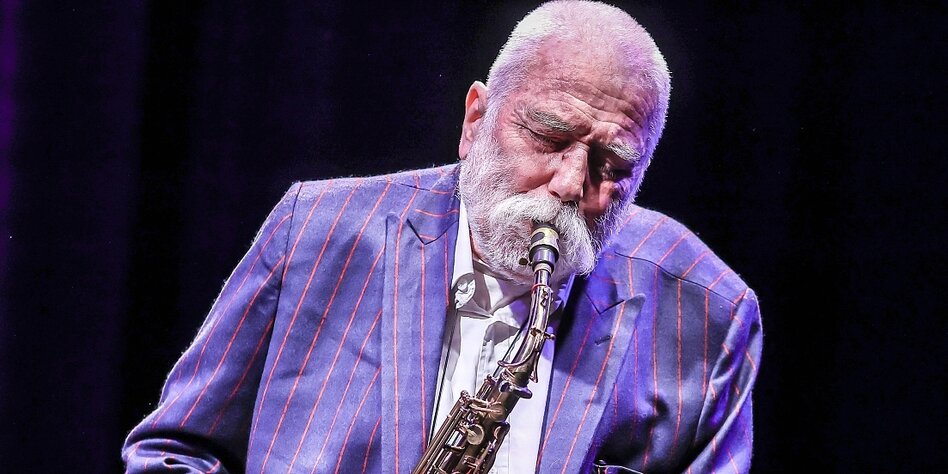

A proposito di Peter Brötzmann…

Konzert von Peter Brötzmann Haus der Berliner Festspiele Berlin, Jazzfest Berlin Peter Brötzmann Tenorsaxofon, Targat Majid Bekkas Gesang, Gimbri Hamid Drake Schlagzeug *** Concert by Peter Brötzmann Haus der Berliner Festspiele Berlin, Jazzfest Berlin Peter Brötzmann tenor saxophone, Targat Majid Bekkas vocals, Gimbri Hamid Drake percussion

// di Gianni Morelenbaum Gualberto //

Massimo Falascone, in un suo post, ha riportato lo stralcio di un’apprezzabile intervista a Peter Brötzmann fatta da Vincenzo Fugaldi per Musica Jazz. A mio modo di vedere, pur nella sua indiscutibile e riconosciuta onestà, Brötzmann cade involontariamente nella trappola dell’eurocentrismo (che peraltro non era certo estraneo alla sua opera musicale). Espongo perciò meglio il mio pensiero, espresso sommariamente in una prima, immediata risposta.

D. “Quali sono i punti di contatto e le differenze fra la musica improvvisata europea e il free statunitense?”

R. “La musica americana ha una tradizione differente, una storia differente e, dal lato estetico e formale, è costruita diversamente. Gli americani amano le canzoni, le composizioni, desiderano che ci sia una fine e un inizio. È sempre sbagliato generalizzare ma quando abbiamo sviluppato il nostro stile europeo, specialmente con l’aiuto di grandi musicisti come Derek Bailey o Misha Mengelberg, avevamo un approccio differente. Non bisognerebbe mai dimenticare che la musica americana all’origine era una musica d’intrattenimento, se guardiamo alla sua storia, mentre i musicisti dell’Europa occidentale dagli anni Sessanta in poi avevano una sorta di approccio duro, più connesso con ciò che succedeva nell’ambito della musica contemporanea. Tutti noi ascoltavamo Alois Zimmermann, Stockhausen o Ligeti e molti altri. Naturalmente ascoltavamo anche gli statunitensi come John Cage e altri, ma noi credevamo più nell’estetica rispetto agli americani. Ci stiamo muovendo in un ambito molto difficile, perché naturalmente se prendiamo Cecil Taylor o Richard Abrams, loro hanno sviluppato una propria estetica, le proprie strutture formali e così via. Ma penso che il punto fondamentale sia il nostro modo di pensare relativamente alla musica europea, che non aveva nulla a che fare con l’intrattenimento. […]” (Estratto dall’ intervista a Peter Brotzmann di Vincenzo Fugaldi, Musica Jazz 2017)

Direi che, storicamente, Brötzmann fa una certa confusione: d’altronde non era uno storico e, soprattutto, anteponeva alla realtà storica una visione politica rivelatasi peraltro del tutto incapace di leggere la cultura americana e ancora meno quella africano-americana. Che la musica improvvisata americana sia nata esclusivamente sotto il profilo dell’intrattenimento è teoria scombiccherata, si confonde il 1880 con la Swing Era, si trascura il fatto che sin da prima di “Treemonista” i musicisti africano-americani erano interessati a sviluppare il loro linguaggio secondo schemi formali anche scritti. Ma Brötzmann parla inconsapevolmente con una punta non trascurabile di neocolonialismo razzista, attribuendo un’evidente supremazia di “serietà” alle avanguardie storiche europee, peraltro in gran parte poco inclini ad apprezzare la musica improvvisata di derivazione africano-americane, cui egli accolla un “peccato originale”, di essere legate all’intrattenimento”.

Egli dimentica che la musica europea accademica, a parte le funzioni religiose, è nata soprattutto come intrattenimento delle aristocrazie e poi delle classi più abbienti, una volta che il meccanismo concertistico passò nelle mani della borghesia. Casomai, fu il fenomeno del teatro musicale e dell’opera ad aprire le porte alle masse, e nell’ambito di un certo tipo di nazionalismo segnato inizialmente dal romanticismo, dall’idea di “popolo” e di “nazione”. Dimentica altresì che la tradizione del “lied” è fitta di riferimenti popolari per noi oggi persi, ma ben chiari ai tempi degli autori come Schubert. Certamente, Brötzmann parla sotto un profilo germanico e non austro-germanico, ma pare dimenticarsi che gli autori della Neue Sachlichkeit e della cosiddetta Gebrauchmusik, da Weill a Hindemith, da Hába a Martinu, da Schulhoff a Eisler hanno avvertito nel cosiddetto jazz un empito tutt’altro che di intrattenimento, anzi ne colsero del tutto l’impeto e l’anelito politico, così come è successo per Ligeti o per Kagel e altri ancora. Brötzmann inoltre non vuole valutare la differenza sostanziale fra il significato di entertainment nel mondo discendente dalle tradizioni britanniche e quello nel mondo germanico del Secondo Dopoguerra: i tedeschi necessitavano di un sentire comune e di un lavacro che in qualche modo facesse da contrappeso alle responsabilità del Terzo Reich, cosa che evidentemente non toccava altre tradizioni. Che gli europei non potessero avvertire certi significati allo stesso modo degli americani e degli africano-americani è indubbio, soprattutto perché la musica improvvisata delle Americhe, ad ogni latitudine, non condivide alcunché con i bianche europei, il loro imperialismo borghese, il loro colonialismo e la loro oscena visione dell’esotismo.

Purtroppo, è evidente che l’inquinamento e le corruzione culturale provocata dai bianchi non è più eliminabile, è un marchio di cui tutti noi figli delle Americhe portiamo il peso, ma che abbiamo imparato a elaborare in modo da differire nel modo più radicale dalle sue origini. Brötzmann fa un poco di confusione fra l’arte popolare africano-americana (assai presente anche politicamente nel free) e il sistema di mercato del pop, fra Tin Pan Alley e le diverse destinazioni in ambito di teatro musicale popolare (come se l’opera non avesse seguito anche sentieri analoghi in molte aree europee), fra lo sfruttamento del jazz e le sue origini, fra il canto popolare e il canto pop (il blues e lo spiritual sarebbero “canzoni”?). Il suo è un inconscio imbarazzo post-adorniano con cui cerca di dare una veste “seria” a ciò che egli, non capendo, teme che non lo sia. In un certo senso mostra di non avere del tutto compreso che nel tratto che va da John Coltrane (e Dolphy e Ayler) e Ornette Coleman fino alle organizzazioni quali l’A.A.C.M. la cultura africano-americana ha letteralmente innovato in modo rivoluzionario il concetto di avanguardia, un tempo patrimonio esclusivo della cultura bianca europea. Oggi il termine “avanguardia” appare ancora pallido rispetto a quegli eventi e certamente non più eurocentrico. Senza quella rivoluzione, Brötzmann sarebbe finito a fare variazioni, nel migliore dei casi, su “Schwarz Rot Gold”.

Si tratta di una problematica che Amiri Baraka mostrava di avere ben colto, quando scriveva: “Brötzmann è assorbito da questa forma, proiettandola come una costruzione estetica completa, minimizzando così il suo uso filosofico e creativo più profondo come innovazione musicale. In questo modo egli apoteosizza la potenza contundente e il timbro grezzo dell’originale, ma spoglia il paradigma della sua più profonda espressività compositiva e improvvisativa. […] Ciò che Brötzmann sembra ignorare è che l’esplosione è stata l’introduzione di nuove vie nella musica, l’ingresso in nuove forme di espressione totale. Enfatizzando unilateralmente solo un aspetto del nuovo, Brötzmann trasforma la musica in una sorta di natura morta, riducendola a uno stile, senza una concomitante creatività. sostanza creativa. […] [Egli] fa delle iperboli ripetitive senza capire che questa musica [il free jazz di Albert Ayler] rifletteva ed era un essere vivente, un’apertura non una chiusura, un inizio non una fine. Quando il contenuto emotivo di questa musica manca, come in questo caso e in un numero deprimente di altri interpreti della “nuova musica”, essa diventa formalista e accademica. Un’unilateralità che la rende superficiale e svuota la musica di vita reale” (Amiri Baraka, “Peter Brötzmann, Nipples, and Joe McPhee, Nation Time,” in “Digging : the Afro-American soul of American classical music”, University of California Press, Berkeley, NY, 2009).

Diciamo che Brötzmann è stato un peculiare creatore di soundscape, così come lo avrebbe inteso Raymond Murray Schafer in “The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World”. Il suo è un Ur-klang, un Ur-geräusch della Germania industriale del Secondo Dopoguerra, in cui si fondono il lirismo narrativo da pan-griot di Don Cherry e soprattutto il gesto liberatorio di Nam June Paik e, aggiungerei,la poetica e sintassi di Thelonious Monk, così originalmente e volutamente claudicante. Il peso della cosiddetta “Kollektivschuld”, della colpa collettiva è particolarmente avvertibile nell’arte di Brötzmann: il flusso improvvisativo magmatico, marcato dall’eredità di Fluxus, è un processo di dolorosa espiazione e presa di coscienza dell’incapacità di liberarsi dalla colpa all’interno di una società prona a cancellare le responsabilità attraverso la fuga nell’arricchimento e nel consumismo. Se si ascolta un più che pregevole lavoro come “Schwarzwaldfahrt”, inciso per la FMP dal sassofonista con Han Bennink nel 1977, all’aria aperta nella Foresta Nera, si scopre in Brötzmann una chiara volontà di conciliazione: la musica scorre lirica, caratterizzata da minimali frammenti melodici, in un desiderio di identificazione, di armonia con la Natura in cui si cancella il confine fra musica antropocentrica e musica naturale. Si potrebbe considerare tale lavoro come un tentativo di de-abituare la nostra comprensione delle delimitazioni comunemente intese dell’opera musicale (come le ben delineate Lydia Goehr in “The Quest for Voice: Music, Politics, and the Limits of Philosophy” e in “The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music” ) e anche la nostra posizione nei confronti della Natura (muovendoci con umiltà verso una visione della Natura come qualcosa di simile a un partner), attraverso un processo di collocazione di quelli che normalmente (e normativamente) sarebbero considerati suoni extra- o xeno-musicali nel contesto della musica. A tal proposito, James Kopf, in “Investigazions Concerning Music and the Soundscape: Heidegger, Ingarden, Reik” (The Pennsylvania State University, 2021) ricorda l’analisi di Jörg Fischer dello stile di Bennink: “[Alltäglichen Handlungen werden] in musikalische Zusammenhänge gestellt” (“Le attività quotidiane sono inserite in un contesto musicale”).

Brötzmann stesso definiva la sua musica come un atto di “Wiedergutmachen”, di “tornare a stare bene”, un modo di cercare di mondare e mondarsi di un senso di colpa, una colpa di sangue (“Blutschuld”). Le spontanee armonie, il senso tonale di un’opera come “Schwarzwaldfahrt”, la collaborazione con un creatore “innocente” come Bennink evidenziano un desiderio di far pace non solo con gli uomini ma soprattutto con la Natura, con il cosmo ferito. Un desiderio di ritornare ad un precedente equilibrio che è ancora più marcato ed evidente, quanto sorprendente, nelle interessanti opere di Brötzmann come artista visivo, ma che nel flusso di larga parte della sua produzione musicale tende a scomparire in quella che forse è la presa d’atto di un’impossibilità di conciliarsi con una società sempre più eticamente vana e superficiale. Brötzmann sapeva bene quanto il silenzio potesse significare indifferenza, e non gli concede spazio, lo riempie completamente, a ricordare perennemente L’impossibilità di passare oltre facendo finta di nulla. La sua arte è stata, questo sì, un altissimo momento di “Erinnerungskultur”, di cultura del ricordo, in cui un eterno inattuale arriva a conquistare una perenne attualità.