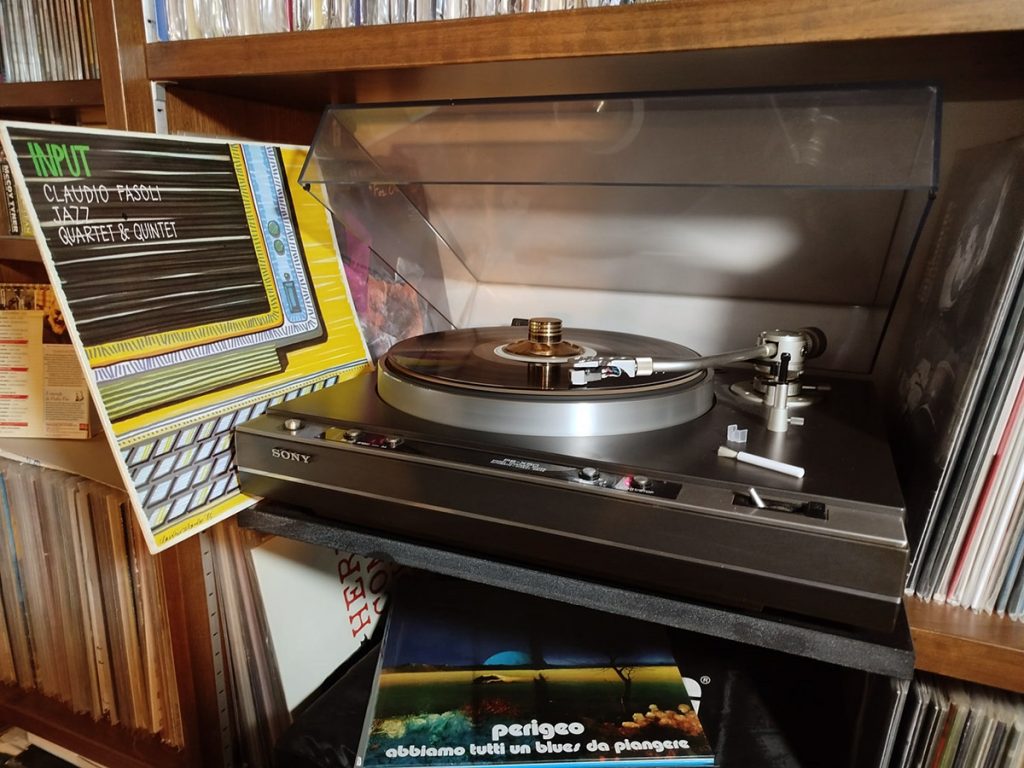

Claudio Fasoli Quartet & Quintet con «Input»: una rigorosa sintassi musicale progressiva priva di esibizionismi fini a se stessi (Bull Records, 1985)

L’attività compositiva di Fasoli si sposta con naturalezza tra riferimenti al bebop ed al jazz modale, lasciando che il sax distilli benefiche esalazioni indirizzate a sanificare un ambiente sonoro nitido, misurato e privo di ridondanze.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Durante gli anni Ottanta, il jazz si disponeva, sulla scorta di nuove consapevolezze, lungo una traiettoria espansiva, lasciando che le contaminazioni tra idiomi sonori s’insinuassero nel tessuto armonico con naturalezza, senza mai cercare di definire confini. I festival, disseminati tra capitali e province, accoglievano musicisti ed ascoltatori in luoghi che favorivano l’ascolto condiviso, generando ambienti in cui la musica prendeva forma nella relazione. I club, impregnati di fumo e riverberi, offrivano semplici palcoscenici in cui il suono si modellava attraverso l’incontro. Le luci al neon, filtrando le superfici urbane, contribuivano a produrre riflessi acustici che s’innestavano nelle trame sonore, mentre le ombre delle metropoli, lunghe e sfuggenti, delineavano un clima percettivo in cui il jazz si moltiplicava in direzioni divergenti, ciascuna dotata di una propria fisionomia, di un peculiare ordine interno e di una specifica grammatica. In questo paesaggio, la scena italiana si manifestava come pulsazione autonoma, lasciando che l’improvvisazione si trasformasse in metodo, che la sperimentazione si radicasse nella fisionomia acustica e che la ricerca si esprimesse come necessità.

Claudio Fasoli, presente con rigore e discrezione, modellava un codice espressivo teso ad evitare ogni formula preconcetta, qualsiasi automatismo, qualunque concessione all’effimero. Il suo sassofono, si spostava secondo una ratio che mirava alla deviazione dai reticoli costrittivi, lasciando che ogni frase musicale si posizionasse alla medesima stregua di un indicatore di marcia. Le sue note descrivevano un’Italia in mutazione come materia da manipolare. Enrico Rava innervava paesaggi acustici in cui le influenze europee e sudamericane s’intensificavano secondo una sintassi che accoglieva la memoria e la visione, mentre Paolo Fresu lasciava che il viaggio, l’incontro, la perdita si manifestassero come trame espressive e quali moti dell’anima. Le varie manifestazioni festivaliere, da Umbria Jazz al Milano Jazz Festival, sembravano porti franchi, quando non affollati crocevia, presso cui le istanze individuali si annodavano, si contaminavano e si diramavano. I jazzisti americani intervenivano con curiosità e rispetto, inserendosi in un sistema che proponeva relazioni e convergenze. La musica nelle sue molteplici espressioni, in tale contesto, si affermava come ingranaggio di corrispondenze e luogo della condivisione, in cui le singole identità si allineavano secondo un’ortografia comune.

New York, al contempo, si attestava come matrice generativa, dove le tensioni acustiche e le visioni compositive affioravano secondo un’inarrestabile proliferazione. Nei locali del Greenwich Village, impregnati di fumo e riverberi, il bebop ridefiniva la propria sintassi entrando in rotta di collisione con il funk e l’elettronica, lasciando che le concezioni idiomatiche si espandessero, si alterassero e si rigenerassero. Miles Davis, agendo alla stregua di un artigiano del suono, forgiava il futuro nota dopo nota, consentendo alla sua tromba intercettare e respirare i fumi, gli odori, gli umori ed i clangori della suburra, divenendone complice e latore. «Tutu», inciso nel 1986, irrompeva quale ordigno a presa rapida, in cui la tecnologia generava estetica, ritmo ed impianto. Chick Corea interveniva con il pianoforte, disegnando spazi acustici in cui il jazz, il rock e le metriche latine si disponevano come materiali da orchestrare, lasciando che Return To Forever o altre compagini da lui dirette si sostanziassero come organismi modulari, in grado di fotografare itinerari sonori che trasportavano l’ascoltatore in ambientazioni pluriverse. Herbie Hancock, con una scrittura che assorbiva la tecnologia come principio sostanziale, quanto involucro esterno, mostrava al mondo in che misura «Future Shock» riuscisse a coagulare l’hip-hop con il jazz, germinando una sintassi di necessità che oltrepassava il concetto di effettistica. Wynton Marsalis brandiva la tromba come un’ascia di guerra, ridando dignità al bebop quale grammatica, ordine sintattico e metodo costruttivo acquisito agli atti e consegnato alla storia. Pat Metheny, menestrello della chitarra ambient dipingeva paesaggi sonori in cui il proprio entourage si esponeva come un quadro armonico, atto a pennellare una sinfonia multistrato, per quanto coerente. La scena jazz degli anni Ottanta si costituiva come parte civile in un sistema dove la legislazione jazzistica garantiva ogni stile, influenza e qualunque deviazione, caratterizzandosi come nodo e punto di convergenza, secondo una logica di espansione. I club, i festival e le sale da concerto si mostravano come ricettacoli di ascolto, allestendo ambienti in cui musicisti di ogni fatta potessero cogliere opportunità di scambio e di convergenza.

«Input», pubblicato nel 1985 dalla Bull Records, si attesta come un concept che svetta con disinvoltura all’interno del paesaggio jazzistico italiano, esponendo un’entità multitematica che si distingue per coerenza ed intensità. La scelta di alternare quartetto e quintetto asseconda una variabile dispositiva degli strumenti, permettendo alla partitura di Fasoli di dosare le densità, di distribuire le tensioni e di alterare equilibri che si riallineano da un solco all’altro. L’etichetta Bull Records, da sempre attenta alla qualità delle produzioni, garantisce una cura che si riflette nella registrazione, nella resa acustica e nella definizione dei dettagli. L’atto compositivo di Fasoli si sposta con naturalezza tra riferimenti al bebop ed al jazz modale, lasciando che il sax distilli benefiche esalazioni indirizzate a sanificare un ambiente sonoro nitido, misurato e privo di ridondanze, mentre l’improvvisazione s’integra con elementi contemporanei, contribuendo a preservare una rigorosa sintassi evolutiva scevra da esibizionismi fini a se stessi. La registrazione, avvenuta il 14 giugno 1984 presso lo studio Barigozzi di Milano, coincide con una fase di rinnovata vitalità per il jazz italiano, alimentata da una ricerca che s’identificava nella varietà degli incontri, nella libertà delle soluzioni e nella precisione delle scelte. «Input», in questo flusso, sancisce l’idea di un’opera compiuta, tesa a restituire una visione organizzativa che non si affida a formule, ma si espleta in virtù della disposizione dei timbri, la definizione delle dinamiche e la sinergia fra i sodali. L’album non si limita ad occupare uno spazio nella discografia di Fasoli, ma contribuisce a rafforzare un metodo analitico fondato sulla misura, sull’ascolto e sulla versatilità nell’implementare relazioni sonore ed affetti stabili. La scrittura, calibrata con attenzione, si consolida nella ricchezza di passaggi tonali, nella fluidità delle transizioni e nella trasparenza delle progressioni. Ogni cambio di passo sancisce un episodio autonomo, ma legato dal medesimo fil rouge rispetto all’insieme, ma soprattutto predisposto a salvaguardare la coerenza organizzativa, elargendo all’ascoltatore un’esperienza totalizzante basata sulla durata e la continuità.

La composizione eponima, «Input», firmata da Fasoli, fissa il tono dell’album con un sistema aperto, dove il sax battibecca con le linee di basso di Marco Vaggi e Paolo Dalla Porta, imbastendo una tessitura equilibrata, lucente ed avulsa da sovraccarichi che si avvale di una sezione ritmica vivace, dove il pianoforte ed il sax si rincorrono con la leggerezza di un balletto classico, producendo un clima euforico, ma lungi da qualunque enfasi. «Istanbul», composta da Antonio Faraò, apporta un clima acustico, esaltato dal trillo anarchico e modalizzato di Fasoli, che richiama talune suggestioni mediorientali, consentendo al pianoforte una manovra libera sorretta dal groove scandito dalla batteria di Ferdinando Faraò. La relazione tra i musicisti si palesa con chiarezza, senza esibizioni, ma con una presenza costante che rende ogni passaggio necessario. «Hazy Phase», ancora di Fasoli, si discosta per la fluidità delle progressioni accordali, per l’abilità a dar vita ad un’aura di sospensione, dove il band-leader si alterna con assoli che mantengono un aplomb sobrio e coerente. Il pianoforte, intervenendo con discrezione, aggiunge sfumature, a zampillo, che completano il ventaglio tematico, lasciando che il costrutto si rapprenda come momento di concentrazione, corroborato dall’irruenza della retroguardia ritmica che induce ad un fraseggio martellato, che rilancia un Fasoli in vena di riff. «Alex & Tom», che apre il lato B, si annuncia con un dialogo tra sax e pianoforte, sostenuto da un basso che ne orienta la direzione, permettendo al metodo operativo di Fasoli di evidenziarsi per multistratificazione e qualche accentazione esotica. «Solo», come suggerisce il titolo, offre uno corsia dedicata alla voce del sax, che si dichiara con intensità misurata, permettendo al fruitore di entrare in contatto con una dimensione più raccolta. «Two Bucks» prolunga il percorso, orientandosi verso soluzioni più mobili, rarefatte e permeabili. «Just For Party», un breve interstizio a firma e vantaggio del pianoforte di Faraò, che procede ancora con discrezione, alimentandosi sulla scorta di una melodia brunita e crepuscolare. Le ultime due composizioni, «Party» e «Sketch», entrambe di Fasoli, suggellano il disco: la prima fa leva su un’armonia fluttuante, in cui piano e sax s’annodano per intonare un canto dolente, lasciando che tutto il line-up si muova con leggerezza, mentre «Sketch», in particolare, suggerisce una direzione free form che apre ad un’inedita visione sul jazz degli anni Ottanta, laddove ogni concept poteva essere ampliato in virtù di un discorso di scambio e di inculturazione fra generi e linguaggi, senza rinunciare alla precisione formale né alla coerenza interna, predisponendo una dimensionalità ulteriore, dove la composizione non si arresta, ma continua formulare domande.