Bennato e il jazz: inziando e finendo con «Rinnegato» di Francesco Donadio

Edoardo Bennato

Nel libro c’è molto spazio per i fratelli Giorgio ed Eugenio Bennato, essenziali per la formazione del cantautore e per l’identità del personaggio, cresciuto musicalmente, come già vista attraverso la grande cultura (afro)-americana sino a inventarsi quale unicum sulla scena pop-rock italiana. La narrazione del testo segue la carriera di Bennato in senso cronologico dai piccoli concerti nella Napoli degli anni Cinquanta fino al trionfo del 1980 a San Siro, davanti a ottantamila persone.

// di Guido Michelone //

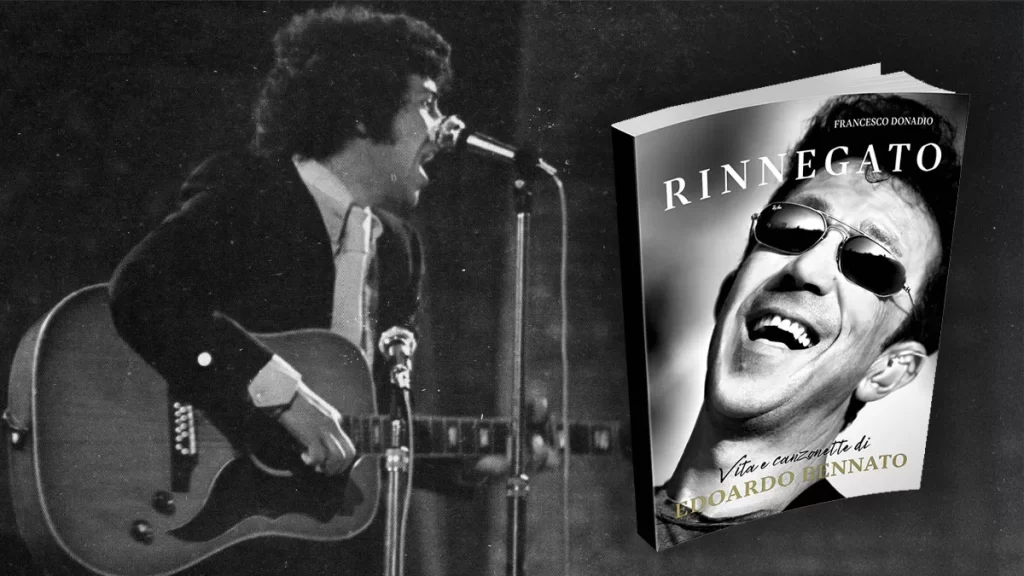

Il recente libro di Francesco Donadio Rinnegato. Vita e canzonette di Edoardo Bennato (editore Il Castello) porta a riconsiderare i collegamenti tra il cantautore partenopeo e la cultura afroamericana e, di conseguenza, quella breve ma intensa stagione – con lunghi strascichi in pratica ancora oggi vivissimi – della cosiddetta scuola napoletana all’interno della (o persino coincidente con la) musica mediterranea degli anni Settanta e Ottanta, in realtà accorpabili grosso modo tra metà Seventies e inizio Eighties per quanto concerne le eccellenze artistiche.

In tal senso quello che il libro di Donadio tace ‘forzatamente’ su Bennato è il rapporto tra quest’ultimo il jazz (invece frequentissimo per quasi tutti gli altri protagonisti campani) in quanto assente da un pur variegato repertorio che attinge a piene mani soprattutto dalla black music del passato remoto (e che solo di rado mostra qualche nota funkeggiante). Bennato, che si fa timidamente conoscere, nella televisione in bianco e nero, quale one-man-band si presenta tra armonica a bocca, chitarra, tamburello legato al piede, intonando il blues in versione italiana con forte accento dialettale. E sarà il blues acustico (non il r’n’b), assieme alla scoperta e di certo pop americano degli anni Cinquanta, il leitmotiv della sua lunga carriera, fino ai nostri giorni: fra l’altro resta tra i pochissimi cantautori, all’epoca come oggi, a suonare blues e rock and roll e a rielaborarli intimamente sino a farli propri anche in contesti più allargati ed eterogenei, soprattutto per quanto riguarda la parte letteraria. Dunque Bennato è unico nella scelta del blues, così come nel rifiuto del jazz, a differenza di quanto accade nella storia del moderno sound napoletano.

Storicamente la svolta verso l’integrazione tra canzone partenopea e cultura afroamericana avviene a metà Fifties con Renato Carosone, cantante, pianista, compositore, che nel suo primo gruppo può vantare autentici jazzisti quali Peter Van Wood (chitarra) e Gegé Di Giacomo (batteria): ritiratosi nel 1960 dalle scene (per un fugace ritorno trent’anni dopo), Carosone mescola artisticamente swing, melodismo, goliardia, balli latinoamericani, tra riff clowneschi, tradizionale romanticismo e nuovi gusti ascendenti. A fronte della classica canzone napoletana di Roberto Murolo e di quella appena aggiornata di Sergio Bruni, si distingue l’eclettismo di Peppino di Capri, che interpreta agli inizi anche qualche jazz standard, ma che sostanzialmente vive la propria stagione ‘afroamericana’ calandosi per un paio d’anni con estremo successo nel modaiolo twist.

Occorre aspettare infatti il fatidico Sessantotto per trovare, sull’onda del beat ormai in piena trasformazione, il sestetto The Showman, con i fiati di Elio D’Anna e James Senese, a offrire un vivace rhythm’n’ blues e a dichiarare in un’intervista che la casa discografica e il sistema mediatico gli impediscono di fare jazz. E proprio D’Anna degli Showmen di lì a poco forma gli Osanna, tra i migliori gruppi prog, che grazie a lui (sax e flauto) non disdegnano assolo di chiara matrice jazzistica. Ma tutto risulta ormai pronto per una sempre maggiore presenza del jazz moderno nell’ambito di un rock strumentale vicinissimo alla coeva nuova fusion americana: i debutti del percussionista Tony Esposito e del quartetto Napoli Centrale (con Senese multistrumentista) lo dimostrano ampiamente, non senza le originali intuizioni oltre qualche minore, del già collaudato batterista post-bop Tullio De Piscopo con il proprio Revolt Group.

Se poi si vogliono includere le esperienze di Alan Sorrenti (che nell’album d’esordio impiega Jean-Luc Ponty allora celeberrimo come violino free jazz) e soprattutto di Mario Schiano, residente a Roma, ma che ritorna a Napoli con un prof jazz tutto partenopeo in un paio di dischi prima e dopo la missione free, il quadro sembra completo. Solo la carriera solista di Pino Daniele, staccatosi da Napoli Centrale, per lavorare quale cantautore in grado di rielaborare le fonti rock, pop, soul, swing, fusion, funky, resta simbolicamente l’ultimo anello di una lunga catena, giacché dagli anni Ottanta in poi non giungeranno alla gloria pop – come accade a ogni nome sopracitato – altri pur brani musicisti che però guardano ora più alla world music e all’ethno-pop: i vari Enzo Gragnaniello, Nino D’Angelo, Enzo Avitabile, Teresa De Sio non amano insomma citare, conoscere, circoscrivere il jazz nei propri ambiti espressivi (pur molto diversi tra loro). Anche il ritorno alla musica del foggiano Renzo Arbore, clarinettista dixieland musicalmente cresciuto nei night napoletani, è un’operazione romana dalle ambizioni internazionale nel far conoscere i cosiddetti ritmi sincopati d’anteguerra (così come le vecchie melodie partenopee) con un tocco goliardico.

E Bennato in tutto questo? È lontano, nonostante qualche comune incontro, persino dal folk revival del fratello Eugenio e dal folclore modernamente filologico di Roberto De Simone e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che, a differenza di quanto accade a Roma con il Canzoniere del Lazio, rifiuta le lusinghe del jazz. Ne subisce il fascino invece un altro collettivo, ascrivibile all’idea di folk militante: nel Gruppo Operaio di Pomigliano d’Arco E Zezi suona il sax un giovanissimo Daniele Sepe che, a partire dagli anni Novanta, come solista o leader di svariate formazioni, offre un nuovo autentico jazz napoletano dal valore internazionale, dalla forte caratura artistica e dall’onnipresente impegno politico, grazie alla consapevole geniale mescolanza di free, world, avanspettacolo, dadaismo. Ma tornando a Bennato, forse gli unici legami con il jazz, riguardano i proprio orchestrali a cominciare dall’americano Bob Fix, session man onnipresente (ai sassofoni) nei dischi e nei live di tutti i protagonisti degli anni Settanta e Ottanta. Se dunque Bennato non s’avvicina al jazz è perché ha già molta carne al fuoco: non va dimentica, oltre le influenze sopracitato, anche l’amore per il promo Bob Dylan, acustico e protestatario, nonché portavoce del folk sia bianco sia nero.

Il libro di Donadio resta comunque utilissimo per capir anche la ricezione del sound straniero a Napoli seguendo l’iter umano e artistico del protagonista dall’infanzia a Bagnoli all’approdo alla musica, sino all’exploit popolare tuttora esistente, pur tra gli alti e bassi dei precedenti decenni, in un’Italia, da oltre mezzo secolo, in perenni rivolgimenti, che vanno dalla politica allo show business, dall’industria discografica alla vita privata. Nel libro c’è molto spazio per i fratelli Giorgio ed Eugenio Bennato, essenziali per la formazione del cantautore e per l’identità del personaggio, cresciuto musicalmente, come già vista attraverso la grande cultura (afro)-americana sino a inventarsi quale unicum sulla scena pop-rock italiana. La narrazione del testo segue la carriera di Bennato in senso cronologico dai piccoli concerti nella Napoli degli anni Cinquanta fino al trionfo del 1980 a San Siro, davanti a ottantamila persone. Tuttavia dopo brani quali «Viva la mamma» e «Un’estate italiana», che gli danno popolarità e soldi , agli inizi degli anni Novanta, lo status di cantautore e bluesman si appanna, poiché la critica musicale non gli perdona le cosiddette «deviazioni», escludendolo di fatto dal pantheon dei cantautori degli anni Settanta-Ottanta ritenuti maestri o addirittura divinità immortali. A complicare le cose intervengono in anni recenti i rapporti tra Bennato e la politica. Dopo la vicinanza alla sinistra extraparlamentare tipica dei Seventies, Edoardo giunge a un progressivo distacco da posizioni ideologiche nette, che lo portano ad esempio a impiegare provocatoriamente kazoo per suonare prima «Faccetta nera» e poi «L’Internazionale», o che lo conducono a instaurare dapprima forti relazioni con Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, in seguito a esibirsi ad Atreju, durante la festa dei giovani di Alleanza Nazionale. Rinnegato? Quale miglior titolo per un libro serio, preciso, analitico.