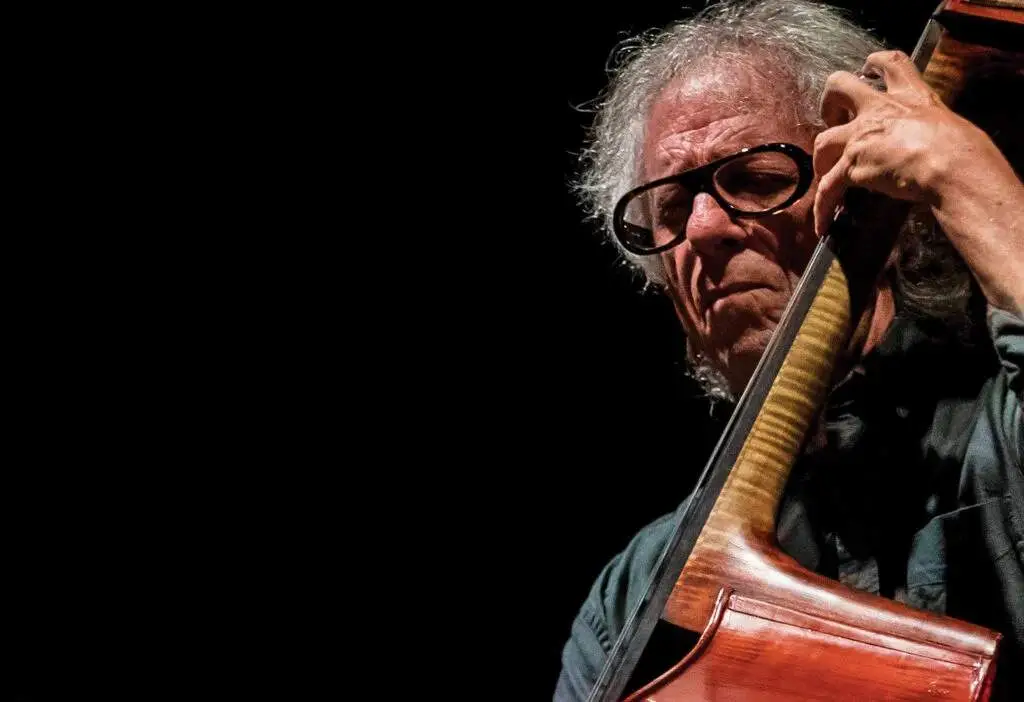

Giovanni Tommaso: il contrabbasso come dispositivo poetico, tra ostinati, labirinti sonori ed evoluzioni stilistiche

Giovanni Tommaso

Il basso come agente armonico mobile, non radice statica; come motore ritmico polimetrico, mai semplicemente metrico; come voce melodica sotterranea, che si manifesta in forma narrativa. La sua arte diventa, per riprendere una suggestione filosofica, una genealogia del suono, dove memoria, presente e proiezione si avvinghiano in linee che non accompagnano, ma raccontano.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La figura di Giovanni Tommaso si attesta come una delle più autorevoli e longeve del jazz italiano, capace di coniugare un talento strumentale fuori dall’ordinario con una versatilità che lo ha reso protagonista in ambiti molteplici: dall’avanguardia al mainstream, dalla canzone d’autore alla colonna sonora cinematografica. Originario di Lucca, intraprese giovanissimo lo studio accademico presso il Conservatorio di Bologna, parallelamente al precoce interesse per il jazz, alimentato da un fervore che lo condusse a frequentare le jam session emiliane, veri crocevia del genere nell’Italia degli anni Cinquanta.

Con il Quintetto di Lucca – sodalizio familiare che lo vedeva al fianco del fratello Vito al pianoforte e di musicisti come Antonello Vannucchi e Gaetano Mariani – ottenne nel 1958 un primo riconoscimento ufficiale, vincendo la Coppa del Jazz indetta dalla RAI. Poco più che adolescente, inizio quindi un percorso professionale sulle navi da crociera, esperienza che gli consentì non soltanto di affinare il mestiere in un contesto orchestrale, ma soprattutto di soggiornare a New York tra il 1959 e il 1960. Nella capitale del jazz ebbe occasione di ascoltare e incontrare figure come Charles Mingus, Ray Brown e Paul Chambers: un contatto diretto con la fonte viva della tradizione afroamericana, che avrebbe lasciato un’impronta durevole sulla sua identità musicale. Al ritorno in Italia intensificò la propria attività collaborando con Amedeo Tommasi e Gegé Munari, ed entrò in contatto con Chet Baker, che in quel periodo soggiornava a Lucca. Nel 1962 prese parte alla tournée italiana ed europea del trombettista, condividendo il palco con artisti come René Thomas e Bobby Jaspar. Tale parentesi sancì definitivamente la sua appartenenza al circuito internazionale. Il trasferimento a Roma nel 1967 aprì un nuovo capitolo. L’ingresso come turnista alla RCA lo rese partecipe di un ampio ventaglio di incisioni che toccavano i vertici della musica leggera italiana, da Mina a Morandi, da Rino Gaetano a Riccardo Cocciante, sino a Ivan Graziani e Anna Oxa. La versatilità non significò abdicare alla vocazione jazzistica, tanto che, parallelamente, il Music Inn da lui fondato con Pepito Pignatelli divenne il fulcro della scena romana, ospitando ed accompagnando solisti del calibro di Dexter Gordon, Sonny Rollins, Art Farmer, Johnny Griffin, oltre a un sodalizio fecondo con Steve Lacy, allora residente nella capitale.

Il 1971 segnò la nascita del Perigeo, con Claudio Fasoli, Tony Sidney, Franco D’Andrea e Bruno Biriaco, un’esperienza seminale che fuse l’improvvisazione jazzistica con le nuove sonorità elettriche e la pulsazione rock, in sintonia con i percorsi intrapresi oltreoceano da Miles Davis e Weather Report, ma con una peculiare cifra europea. Album come «Azimut», «Genealogia» e «La valle dei templi» sancirono un linguaggio stratificato, nel quale la ricerca timbrica e la scrittura collettiva superavano la semplice formula del jazz-rock, aprendo spazi lirici e visionari che restano ancora oggi paradigmatici. Conclusasi l’avventura del Perigeo nel 1977, Tommaso continuò a rinnovare le proprie formazioni, guidando il GT Quintet e più tardi il trio con Stefano Bollani e Roberto Gatto. Nel 2007, a trent’anni di distanza dal primo progetto, fondò l’Apogeo, ensemble che riprendeva il filo della sperimentazione acustica con nuove generazioni di musicisti. Parallelamente, la sua carriera lo vide affermarsi come autore di colonne sonore cinematografiche e televisive, tra cui spicca la musica per «Ma quando arrivano le ragazze?» di Pupi Avati, premiata con il David di Donatello. La sua biografia testimonia un’eccezionale ampiezza di orizzonti, che vanno dalle incisioni con Lee Konitz, Gil Evans, Max Roach e Kenny Clarke alla collaborazione con la canzone italiana; dai seminari didattici di Umbria Jazz Clinics, che dirige stabilmente dal 1986, all’insegnamento al Conservatorio di Perugia ed al CEMM di Milano. Non sorprende che il suo nome compaia nella monumentale enciclopedia di Feather e Gitler, raro riconoscimento per un jazzista europeo, e che la critica italiana lo abbia ripetutamente insignito del titolo di miglior contrabbassista.

Il linguaggio contrabbassistico di Giovanni Tommaso si distingue per una singolare capacità di coniugare rigore strutturale e libertà inventiva. Lungi dal limitarsi a garantire il mero sostegno armonico-ritmico, le sue linee di basso si configurano come vere e proprie architetture in movimento, capaci di incidere sullo sviluppo complessivo dell’organismo sonoro. Nei lavori con il Perigeo, ad esempio, il contrabbasso non si colloca soltanto in posizione ancillare rispetto agli altri strumenti, ma agisce quale principio generativo, dove le cellule ritmiche da lui concepite, spesso spezzate e asimmetriche, determinano l’andamento del discorso musicale e condizionano l’entrata degli altri strumenti, quasi come un motore narrativo. La concezione ritmica di Tommaso si alimenta di una doppia tensione: da un lato l’assimilazione del walking bass tradizionale, filtrato attraverso l’esperienza newyorkese degli anni giovanili; dall’altro una propensione a frammentare la scansione metrica, aprendo varchi sospesi che suggeriscono dimensioni più elastiche del tempo. Laddove Ray Brown o Paul Chambers offrivano modelli di pulsazione rotonda e regolare, Tommaso preferisce talvolta infrangere la linearità, inserendo anticipi, sincopi, figure ostinate che agiscono come trampolini per l’improvvisazione collettiva. Ne risulta una ritmica policentrica, capace di oscillare tra la ricchezza del groove e la rarefazione quasi cameristica. Il rapporto con la melodia rappresenta un ulteriore tratto distintivo. Le sue linee non si limitano a disegnare fondamentali armoniche, ma spesso sviluppano profili cantabili, in cui l’arco melodico conserva una qualità lirica che rimanda tanto alla tradizione della canzone italiana quanto all’ascolto delle grandi voci afroamericane. In tal senso, l’uso dell’arco nel contrabbasso tommasiano non costituisce un artificio episodico, ma uno strumento per estendere il registro espressivo, creando momenti di intensa cantabilità che s’innestano nel tessuto improvvisativo. Questa tendenza alla melodia, pur sempre filtrata da un gusto per l’ambiguità armonica, restituisce al contrabbasso una funzione quasi polifonica, in grado di intrecciarsi con i fiati e le tastiere senza mai ridursi a semplice sfondo. Un altro elemento centrale è la dimensione timbrica. Tommaso sa modulare il tocco con estrema duttilità, dove il pizzicato, asciutto e incisivo, si alterna a sonorità più morbide e vellutate; il registro grave non è mai univoco, ma diventa terreno per sfumature di colore che dialogano con l’ensemble. Non di rado, nelle sue composizioni, la linea di basso si configura come un contrappunto mobile alla voce principale, assumendo la funzione di seconda melodia piuttosto che di mero sostegno.

Ne deriva una scrittura contrabbassistica che rifugge le convenzioni e si pone come nucleo propulsore di una visione estetica più ampia, un jazz europeo attento alla tradizione afroamericana, ma pronto ad aprirsi a contaminazioni con il rock, la canzone e il lessico colto della musica da camera. In questo senso, l’arte di Giovanni Tommaso rappresenta una sintesi rara tra disciplina e immaginazione, in cui il basso non è soltanto fondamento armonico, ma voce autonoma e imprescindibile del discorso musicale. La sua cifra stilistica si definisce in un continuo rapporto di prossimità e distanza rispetto a figure come Paul Chambers, Ray Brown e Charles Mingus, che – come già accennato – egli ebbe modo di ascoltare direttamente negli anni della formazione. Dal primo sembrerebbe aver assimilato la solidità del walking bass e la chiarezza armonica, dal secondo la rotondità timbrica e il senso della pulsazione, dal terzo la libertà nell’invenzione e l’attitudine a concepire il contrabbasso non come elemento subalterno, ma come soggetto narrante. Tuttavia, laddove Chambers e Brown restavano in larga misura fedeli a un’idea di sostegno fluido e continuo, Tommaso introduce un elemento di frattura, prediligendo pause, sincopi, frasi ellittiche che rompono la linearità. Più che emulare, egli metabolizza, mentre la sua scrittura si distingue per una tendenza a trasformare il basso in contro-melodia, in linea con la sensibilità europea per il contrappunto. Rispetto a Mingus, il paragone si fa più sottile. Entrambi condividono la concezione del contrabbasso come motore creativo e non soltanto come fondamento ritmico. Tuttavia, mentre Mingus opera all’interno di un alveo profondamente radicato nel blues e nell’espressività afro-americana, Tommaso piega quell’impulso a una logica più vicina alla tradizione colta europea. Nei dischi del Perigeo, ad esempio, le linee di basso si amalgamano alle tastiere ed ai fiati secondo un principio quasi cameristico, più vicino a un’idea di ensemble classico che ad un collettivo jazzistico nel senso statunitense. Se confrontato con i contrabbassisti del jazz moderno e post-bop, come Ron Carter o Richard Davis, Tommaso appare meno incline al virtuosismo iper-tecnico, preferendo un approccio più essenziale e funzionale al disegno d’insieme. Carter sviluppa linee sofisticate, piene di cromatismi e modulazioni improvvise, mentre Davis si caratterizza per un’estensione lirica esasperata e per l’uso dell’arco in chiave solistica. Tommaso, pur condividendo con loro l’attenzione al timbro ed alla flessibilità del ruolo, tende a mantenere un equilibrio tra funzione strutturale e apertura melodica, evitando tanto l’esibizione quanto la pura subordinazione.

In rapporto ai coevi europei, come Dave Holland – anch’egli influenzato da Miles Davis e dal linguaggio modale – si coglie una consonanza nel concepire il basso come dispositivo narrativo e architettonico. Tuttavia, se Holland si muove entro un alveo spesso astratto e rarefatto, Tommaso conserva una vena mediterranea, che emerge in frasi di andamento quasi vocale e in una predilezione per linee che suggeriscono lirismo piuttosto che austerità. La sua posizione, dunque, non si colloca né in una mera imitazione della tradizione afro-americana né in una rottura totale. Giovanni Tommaso rappresenta un raro caso di assimilazione critica, in cui i modelli d’oltreoceano vengono filtrati da un bagaglio culturale europeo e restituiti in una sintesi originale, che gli consente di dialogare alla pari con colleghi statunitensi e di fornire un contributo identitario al jazz europeo. Un confronto con i grandi contrabbassisti europei permette di chiarire la posizione di Giovanni Tommaso in un panorama che, a partire dagli anni Sessanta, ha visto emergere figure di notevole originalità, capaci di declinare il linguaggio afro-americano alla luce di sensibilità culturali proprie del Vecchio Continente. Il parallelo più immediato -come accennato – riguarda Dave Holland, inglese di formazione classica ma presto entrato nell’orbita americana. Entrambi concepiscono il contrabbasso come nucleo generativo e non come semplice sostegno; tuttavia, mentre Holland sviluppa una scrittura spesso introspettiva, contrassegnata da geometrie modali e da una pulsazione che tende a rarefarsi sino a farsi essenziale, Tommaso privilegia una cantabilità mediterranea, in cui la linea di basso assume i contorni di una voce narrativa, animata da un lirismo che rimanda più al canto che all’astrazione geometrica. Con Niels-Henning Ørsted Pedersen, virtuoso danese dalla tecnica straordinaria, le analogie si collocano soprattutto nella solidità ritmica e nella duttilità nel passare dal sostegno all’improvvisazione solistica. Tuttavia, se Pedersen eccelleva per velocità, fluidità e prodezze virtuosistiche, Tommaso evita la spettacolarizzazione, preferendo un eloquio più sobrio, in cui la dimensione melodica si fonde all’armonia senza mai esibire un virtuosismo fine a se stesso. Il confronto con Jean-François Jenny-Clark, francese legato sia alla scuola free sia alla tradizione colta, mette in luce altre divergenze. Jenny-Clark si muoveva con un rigore quasi ascetico, intrecciando il proprio strumento a trame collettive di natura spesso astratta; Tommaso, pur avendo frequentato anche l’avanguardia (si pensi ai contatti con Steve Lacy), ha sempre mantenuto una tensione comunicativa ed una chiarezza di discorso che lo avvicinano più a un’estetica di mediazione che non a un radicalismo formale. Rispetto a Barre Phillips, sperimentatore dell’improvvisazione totale e della tecnica estesa, Tommaso appare meno orientato verso la decostruzione del ruolo tradizionale. Infatti il suo contrabbasso resta sempre ancorato a una funzione di sostegno, anche quando assume carattere lirico o solistico. Se Phillips trasforma lo strumento in laboratorio timbrico, Tommaso tende a custodirne la dimensione organica, facendo emergere dall’interno della forma le possibilità di invenzione. Si potrebbe evocare anche Palle Danielsson, musicista svedese noto per l’attività con Keith Jarrett. In tale raffronto, l’affinità riguarda la capacità di inserire la linea di basso in una trama lirica, dotata di respiro melodico ampio. Tuttavia, mentre Danielsson aderisce a un pathos nordico, spesso pervaso da malinconia, Tommaso innesta sulla stessa concezione una vitalità solare, una leggerezza che deriva dalla sua appartenenza culturale italiana. Giovanni Tommaso si colloca così in una posizione mediana rispetto ai grandi contrabbassisti europei del secondo Novecento: meno ascetico di Jenny-Clark, meno virtuosistico di Pedersen, meno radicale di Phillips, meno rarefatto di Holland, meno malinconico di Danielsson. La sua peculiarità risiede in una sintesi che mantiene saldo il legame con la cantabilità mediterranea, trasformando il contrabbasso in strumento non solo ritmico e armonico, ma eminentemente narrativo, capace di unire rigore formale e comunicatività immediata.

Il raffronto tra l’uso del basso nel Perigeo di Giovanni Tommaso e nei Weather Report da parte di Miroslav Vitouš (prima) e Jaco Pastorius (poi) permette di illuminare non soltanto le differenze individuali fra tre personalità eminenti, ma anche il divario tra due concezioni estetiche, ossia quella europea, tesa alla mediazione e all’intreccio cameristico, e quella statunitense, più incline a trasformare il basso in strumento-guida di natura quasi orchestrale. Nel Perigeo, Tommaso mantiene il contrabbasso – talvolta elettrico, talvolta acustico – al centro dell’architrave collettiva. La sua linea funge da cardine armonico-ritmico, ma senza mai prevaricare. Piuttosto che imporsi come protagonista, agisce come forza sotterranea, tessendo cellule ostinate, sincopi irregolari e frammenti melodici che orientano il flusso del gruppo. L’attenzione rimane sulla coesione dell’ensemble, in cui fiati, tastiere e chitarra si dispongono intorno ad un basso che regge la struttura, concedendosi aperture melodiche solo in momenti mirati. In questa prospettiva, l’uso del basso ha una dimensione collettiva, quasi cameristica, lontana dalla spettacolarità solistica. Nei Weather Report, già con Miroslav Vitouš il basso assumeva un ruolo elastico e timbricamente espanso, spesso dialogando con la tastiera di Zawinul in forma paritetica. Con l’arrivo di Jaco Pastorius, lo strumento venne definitivamente proiettato in primo piano, dove l’uso del basso elettrico fretless, con timbro nitido e cantabilità quasi vocale, ridefinì la funzione stessa dello strumento nel jazz-rock. Pastorius impose una scrittura intrisa di arpeggi, armonici naturali e glissandi, portando il basso a rivestire un ruolo melodico e virtuosistico, capace di competere con i fiati e di assumere funzioni tematiche. La distanza tecnica e strumentale è evidente. Tommaso predilige il contrabbasso tradizionale (pur non disdegnando l’elettrico) e una tecnica orientata al sostegno e al contrappunto, con un fraseggio meno esibito e più funzionale al disegno globale. Pastorius, al contrario, utilizza l’elettrico fretless come strumento di rottura, piegandolo a una concezione solistica e timbrica inedita. Dove Tommaso mantiene un equilibrio tra fondamento e lirismo, Pastorius porta l’elemento lirico al centro della scena, trasformando il basso in strumento melodico autonomo. Un punto di contatto tra i due universi risiede nella comune volontà di superare la mera funzione di accompagnamento, tanto che né il basso del Perigeo né quello dei Weather Report si limita a sostenere, entrambi partecipano attivamente alla costruzione della forma. Tuttavia, la differenza sta nella prospettiva culturale, dove in Tommaso prevale un’idea di coralità europea, nella quale il contrabbasso sostiene e dialoga senza mai fagocitare; nei Weather Report, specie con Pastorius, domina un’idea statunitense di protagonismo timbrico e virtuosistico, in linea con il culto del solista e con la spettacolarità del jazz-fusion.

Se consideriamo Giovanni Tommaso non solo come strumentista ma come matrice estetica, ossia un musicista che ha saputo fondere lirismo mediterraneo, funzione architettonica del basso e curiosità verso il nuovo, possiamo individuare alcune linee di continuità in diverse figure della scena italiana contemporanea. Un nome vicino per attitudine e per genealogia culturale potrebbe essere Giovanni Maier, triestino, il cui percorso unisce l’attenzione alla solidità del ruolo tradizionale con aperture verso linguaggi contemporanei ed improvvisazione radicale. Rispetto a Tommaso, Maier si muove su un versante più sperimentale, ma condivide la capacità di piegare lo strumento a funzioni molteplici come sostegno, contrappunto e lirismo. Più esplicitamente imparentati con la sua concezione narrativa sono contrabbassisti come Paolino Dalla Porta, che nei suoi gruppi e nelle collaborazioni con musicisti quali Paolo Fresu ha saputo mantenere un equilibrio tra funzione armonica e respiro melodico, dimostrando una cantabilità del registro grave che richiama la linea tommasiana. In lui si coglie la stessa attenzione al fraseggio come racconto, al basso non come mera radice armonica ma come seconda voce del discorso. Franco Feruglio e Marco Micheli hanno ereditato a loro volta un senso di duttilità che richiama la lezione di Tommaso, soprattutto nel saper passare con naturalezza dall’accompagnamento orchestrale alla partecipazione solistica. Micheli, in particolare, ha mostrato sensibilità nel coniugare linguaggi diversi, qualità affine alla versatilità che caratterizzò Tommaso nelle collaborazioni con la canzone d’autore e la musica da film. Un altro nome da menzionare è Stefano Senni, contrabbassista di solida tecnica e sensibilità melodica, che in contesti moderni ha saputo mantenere un dialogo costante tra radice e invenzione, in un equilibrio che si può ricollegare all’idea di basso «narrativo» tommasiano. Infine, tra le ultime generazioni, Gabriele Evangelista rappresenta forse la sintesi più evidente. Proveniente dall’esperienza con Enrico Rava e Gianluca Petrella, egli ha sviluppato un linguaggio in cui la pulsazione non risulta mai rigida, ma diventa tessitura mobile, aperta a lirismo e contrappunto. In lui si avverte la medesima volontà di superare il dualismo tra accompagnamento e solismo, proiettando il basso al cuore del discorso collettivo. Si può affermare, senza tema di smentita, che la «scuola» di Giovanni Tommaso non si traduce in imitazione letterale, ma in un’eredità estetica fatta di tre principi cardine: centralità del basso come motore strutturale, apertura al dialogo interculturale e tensione melodica di matrice mediterranea. Alcuni contrabbassisti italiani contemporanei, pur seguendo strade autonome, incarnano questa triade, mantenendo vivo quel patrimonio e attualizzandolo nelle nuove costellazioni del jazz europeo.

Lungo l’arco dei decenni, la scrittura di Giovanni Tommaso mostra un’evoluzione coerente ma mai statica: dal basso-ostinato che apre spazi cosmici, al basso-genealogia che decostruisce certezze, al basso-epos che evoca paesaggi arcaici, al basso-lamento che si fa voce collettiva, fino al basso-meditazione che distilla l’essenza. Una parabola che unisce la potenza narrativa del fumetto, la profondità speculativa della filosofia e la tensione formale delle arti visive, trasformando la linea di basso in un vero dispositivo poetico. Armonicamente, «Azimut» (Perigeo, 1972) pone subito in evidenza la volontà di superare la quadratura tonale a favore di campi modali elastici, che aprono spazi di sospensione temporale. Le linee di basso di Tommaso non si limitano a sostenere, ma creano architetture mobili, ostinati che agiscono come fondamenta dinamiche, capaci di accogliere gli interventi visionari di Claudio Fasoli e Franco D’Andrea. In «Azimut» la linea di basso di Giovanni Tommaso appare già come dichiarazione poetica: l’ostinato in re dorico della title-track, con il suo moto discendente fondato sulla relazione I–♭VII, introduce un’idea di basso che non sostiene semplicemente, ma plasma lo spazio armonico con una funzione quasi scultorea. Il disegno, sincopato e flessibile, si colloca all’opposto del walking line afroamericano. Sul piano estetico, Azimut si colloca in prossimità delle grandi narrazioni cosmiche della letteratura fantascientifica. Ad esempio, si potrebbe evocare Stanisław Lem, in cui lo spazio siderale non è tanto geografia da esplorare, quanto metafora della condizione umana. Anche le arti visive trovano un parallelo. I cromatismi sospesi di Mark Rothko, superfici che vibrano tra pienezza e vuoto, rispecchiano la rarefazione di certe sezioni improvvisative. Nel fumetto, potremmo accostarlo alla malinconica spazialità dei mondi di Moebius, che traduce in immagini la stessa tensione tra radicamento e sconfinamento. In «Genealogia» (Perigeo, 1974) la scrittura si fa più complessa: armonie stratificate, talvolta politonali, in cui il contrabbasso si muove per linee oblique, non più mero sostegno ma vera contro-melodia. Il titolo rimanda inevitabilmente a Nietzsche e alla sua Genealogia della morale, secondo cui non si tratta di edificare un sistema chiuso, ma di interrogare le origini, decostruire certezze, rintracciare strati sepolti nella memoria collettiva. Le sezioni strumentali presentano incastri poliritmici che ricordano la tessitura di un mosaico bizantino, in cui ogni frammento di tessera ha senso solo all’interno del disegno complessivo. Sul piano delle arti visive, il disco si potrebbe accostare a Paul Klee, con i suoi segni che rinviano a genealogie interiori. Nel fumetto, l’idea genealogica potrebbe richiamare Hugo Pratt, con l’insieme di storie, memorie ed identità frammentate che caratterizza Corto Maltese. Con «Genealogia» la scrittura si complica: i disegni intervallari in la minore, costruiti su quarte e quinte oblique, non ribadiscono il centro tonale, ma ne accentuano l’instabilità. È come se Tommaso rifiutasse la linearità armonica a favore di una genealogia fatta di deviazioni e ricorsi, la cui parentela concettuale con Nietzsche non è puramente nominale. Qui il basso non è più architettura statica, ma labirinto: le modulazioni irregolari di metro, le oscillazioni tra 8/8 e 7/8, ricordano la poliritmia bartokiana,

«La valle dei templi» (Perigeo, 1975) è un concept in cui il linguaggio armonico si apre alla suggestione mediterranea, con l’uso di scale doriche e misolidie che evocano paesaggi arcaici, mentre le linee di basso assumono funzione narrativa, quasi epica, guidando l’ascoltatore attraverso un itinerario mitico. Il contrabbasso diventa voce antica, come se riecheggiasse il suono della lira classica trasposto in registro grave. In «Polaris» il bordone misolidio in mi, trattato con rare variazioni cromatiche, rimanda alla prassi arcaica della musica popolare, in cui il basso non sostiene ma evoca una geografia sonora. Tommaso fa del suo strumento una voce epica, in grado di raccontare la dimensione rituale di un luogo. Le note lunghe e i pedali dilatati trasfigurano la funzione del contrabbasso non più veicolo di pulsazione, bensì custode di un tempo mitico. Se «Genealogia» evocava un labirinto, «La valle dei templi» costruisce una piazza metafisica. Filosoficamente, si potrebbe richiamare Heidegger e la sua nozione di dimora, dove la musica diventa luogo in cui l’uomo abita poeticamente il mondo. Sul piano pittorico, le geometrie solenni e desertiche di Giorgio de Chirico trovano una corrispondenza evidente. Lo stesso senso di sospensione metafisica che permea le piazze deserte si ritrova nelle dilatazioni timbriche del gruppo. In ambito fumettistico, la suggestione mediterranea rimanda a Lorenzo Mattotti, alle sue tavole in cui luce ed ombra si alternano con forza quasi archetipica. Armonicamente, «Abbiamo tutti un blues da piangere» (Perigeo, 1973) mantiene l’idea modale ma introduce un lirismo più marcato, con strutture che si avvicinano alla canzone pur mantenendo una flessibilità jazzistica. Tommaso guida il basso verso un canto interiore, evitando il walking tradizionale e preferendo linee cantabili, fitte di pathos. La linea di basso si articola in salti intervallari ampi, che spezzano la regolarità del 12/8. Tommaso costruisce un blues interiore, in cui il centro tonale oscilla tra Sol e Do senza mai stabilizzarsi definitivamente. È un blues che non piange secondo i cliché afroamericani, ma sospira con la malinconia mediterranea, un canto più vicino al lamento antico che alla call-and-response delle radici statunitensi. Il pizzicato lungo e sostenuto diventa canto, non accompagnamento. Il titolo, a metà tra filosofia esistenziale e poesia, rimanda al «sentimento tragico della vita» di Unamuno, ossia il blues come condizione antropologica, non come stile. In pittura, viene alla mente Edvard Munch, con il suo grido interiore, tradotto però da Tommaso in energia collettiva e non in disperazione individuale. Nei fumetti, questa malinconia corale trova eco in Andrea Pazienza, capace di trasformare il disagio generazionale in segno grafico struggente e lirico insieme. «Apogeo» (2007) si sostanzia quasi contraltare postumo del Perigeo. Armonicamente la scrittura si fa più tersa, meno debitrice al rock e più incline a un jazz cameristico, in cui le linee di basso definiscono spazi sonori limpidi e meditativi. L’uso della pulsazione non è propulsivo bensì contemplativo, come a voler sottrarre il tempo alla sua frenesia. Tommaso sceglie intervalli ampi, quinte ed ottave trattate con estrema sobrietà, dove la linea di basso diventa un segno rarefatto, quasi cameristico. Le modulazioni si spostano verso i modi lidio e dorico, che conferiscono luminosità e leggerezza, mentre la pulsazione in 4/4 appare regolare ma interrotta da pause che trasformano il tempo in respiro meditativo. Filosoficamente, si potrebbe leggere in chiave leibniziana,dove ogni voce strumentale costituisce una monade autonoma ma armonizzata in un disegno superiore. Le arti visive rimandano alla limpidezza geometrica di Piet Mondrian, ordine che si rivela come armonia nascosta. Nel fumetto, l’Apogeo dialoga con la leggerezza di Altan, capace di un umorismo disincantato che stempera la gravità, in cui la musica, pur restando rigorosa, non smette mai di sorridere. In questi cinque dischi il basso di Tommaso non è mai semplice fondamento, ma diventa figura filosofica, segno pittorico, voce letteraria e perfino linea fumettistica, restituendo al jazz la sua natura poliedrica, sospesa tra oralità e scrittura, improvvisazione e progetto, gioco e meditazione.

In conclusione, la parabola di Giovanni Tommaso non si lascia racchiudere nei confini di un genere, ma si distingue come testimonianza di un musicista che ha fatto dell’attraversamento delle frontiere stilistiche la propria cifra. La sua opera rappresenta un ponte tra continenti, tradizioni e linguaggi, un continuum che dalla temperie del dopoguerra giunge fino alle più recenti esperienze, mantenendo intatta una qualità di ascolto e di invenzione che lo collocano nel pantheon della musica improvvisata europea.