Lucian Ban e le metamorfosi dell’armonia: dalla memoria al rito, tra jazz e Bartók

Lucian Ban

Con oltre venti incisioni a proprio nome, pubblicate da etichette di prestigio quali ECM e Sunnyside, Lucian Ban si impone dunque non solo come pianista ma come architetto di forme sonore in continua metamorfosi, portatore di una visione che rilegge il jazz alla luce di un orizzonte transnazionale e profondamente lirico.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Lucian Ban rappresenta una delle voci più peculiari del pianoforte contemporaneo, capace di articolare un discorso musicale che si nutre tanto delle radici transilvane quanto delle più ardite correnti del jazz newyorkese. Nato in un villaggio della Romania nord-occidentale, nella stessa regione in cui Béla Bartók condusse le sue ricerche etno-musicologiche, Ban ha assimilato fin da giovane la tensione dialettica fra il patrimonio orale e le forme della musica colta europea, per poi convogliarla in una pratica improvvisativa intrisa di lirismo e rigore. Gli studi di composizione presso l’Accademia di Bucarest lo hanno avvicinato alle estetiche moderniste di figure come Aurel Stroe e Anatol Vieru, senza trascurare il magistero di George Enescu, a cui egli tornerà in più di un’occasione con spirito reinterpretativo e non meramente celebrativo.

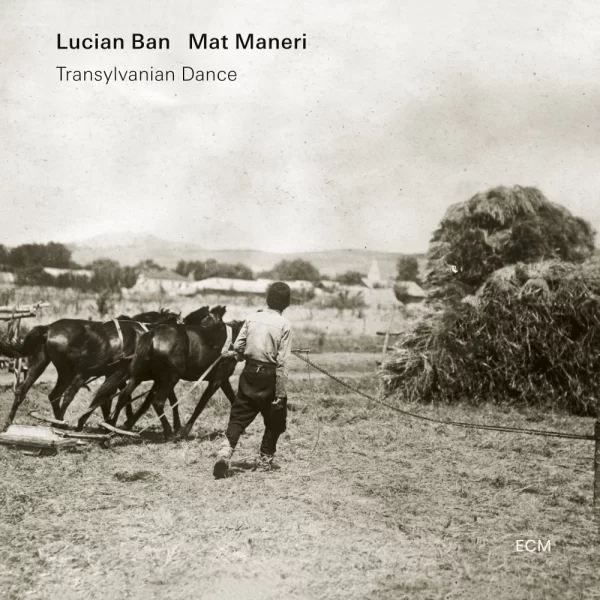

Dal 1999, anno del suo trasferimento a New York, Ban ha intessuto rapporti con alcuni fra i più raffinati protagonisti della scena statunitense, elaborando un linguaggio cameristico che fonde i silenzi e le ombre della Mitteleuropa con l’energia della tradizione afroamericana. In questo senso, lavori come «Enesco Re-Imagined» attestano la sua vocazione alla terza corrente, dove scrittura e improvvisazione non si contrappongono ma si sostengono vicendevolmente. L’ottetto radunato per quell’impresa – premiata da numerosi riconoscimenti – si muoveva in un equilibrio sottile, nel quale l’eco della musica colta romena trovava un nuovo respiro dentro il lessico jazzistico. Non meno significativo risulta il sodalizio con Mat Maneri, da cui sono scaturite opere come «Transylvanian Concert» (ECM, 2013), congegnato come un dialogo austero e visionario, intriso di sospensioni temporali e dissonanze microtonali. Successivamente, con John Surman e lo stesso Maneri, Ban ha dato vita a «Transylvanian Folk Songs» (2020), che riprendeva i materiali delle registrazioni sul campo bartokiane per restituirli in una veste nuova, in bilico fra memoria ed invenzione, testimonianza di una musica che non si limita a ripetere ma a rinascere nel gesto improvvisativo. Anche i progetti con il quartetto Elevation, affiancato da Abraham Burton, John Hébert ed Eric McPherson, hanno mostrato la capacità di Ban di muoversi in un contesto più dichiaratamente jazzistico senza rinunciare ad una certa qualità introspettiva. L’album «Songs from Afar» (2016), lodato dalla critica internazionale e insignito delle cinque stelle di DownBeat, ne è prova eloquente: un tessuto musicale in cui la voce di Gavril Tarmure, proveniente dalla tradizione transilvana, si innestava su una trama improvvisativa raffinata, aprendo scenari di rara suggestione. Il percorso di Ban ha conosciuto nel 2022 un approdo particolarmente significativo con «Ways of Disappearing», primo disco solistico, accolto con entusiasmo da testate come The Wall Street Journal e DownBeat. Qui il pianista ha dato forma ad una raccolta di improvvisazioni e composizioni originali che sembrano indagare l’evanescenza del suono, la sua capacità di svanire e riemergere, come impronte effimere che rivelano una poetica della sottrazione. La cifra distintiva della sua arte risiede in una sobrietà che rifugge qualsiasi compiacimento virtuosistico, prediligendo la densità del silenzio, la vibrazione interiore del timbro, la possibilità che il suono diventi veicolo di una memoria collettiva. Con oltre venti incisioni a proprio nome, pubblicate da etichette di prestigio quali ECM e Sunnyside, Lucian Ban si impone dunque non solo come pianista ma come architetto di forme sonore in continua metamorfosi, portatore di una visione che rilegge il jazz alla luce di un orizzonte transnazionale e profondamente lirico.

Il rapporto di Lucian Ban con la tradizione pianistica statunitense del secondo dopoguerra, ed in particolare con figure come Chick Corea, Keith Jarrett ed Herbie Hancock, non va considerato come una filiazione diretta, bensì come un dialogo sotterraneo, fatto di convergenze timbriche e poetiche, ma anche di scarti deliberati. Con Jarrett egli condivide innanzitutto la tensione verso una dimensione quasi rituale dell’improvvisazione, intesa non come semplice variazione su modelli preesistenti, ma come atto di creazione totale, capace di ridisegnare lo spazio sonoro in tempo reale. Tuttavia, laddove Jarrett tende a privilegiare un lirismo rapsodico e talora esuberante, Ban opta per un linguaggio più rarefatto, sospeso, talvolta inciso da intervalli che evocano il silenzio quanto il suono: una sorta di Jarrett filtrato attraverso le brume della Mitteleuropa, meno incline all’esplosione estemporanea e più attento ad una poetica del dettaglio e della sottrazione. Chick Corea rappresenta invece un polo di confronto soprattutto sul versante della fusione linguistica. Come Corea, Ban non teme di porre in dialogo universi differenti – la tradizione colta europea, le risonanze popolari, la grammatica jazzistica – ma lo fa con una modalità meno sincretica e più analitica. Mentre Chick si affida spesso a un virtuosismo scintillante e a una brillantezza quasi architettonica nella costruzione dei blocchi sonori, Lucian preferisce disarticolare la materia, insinuandovi fratture e silenzi, in modo che la contaminazione non appaia mai decorativa, bensì strutturale. Con Hancock infine emerge un punto di contatto nel rapporto con la dimensione timbrica. Entrambi considerano il pianoforte non soltanto come veicolo armonico-melodico, ma come corpo sonoro, superficie da plasmare attraverso dinamiche sottili e contrasti di registro. Ciò detto, mentre Hancock ha sempre cercato una costante tensione verso l’innovazione tecnologica e verso l’apertura al linguaggio del funk, dell’elettronica e della popular music, Ban rimane più legato ad un’idea acustica e cameristica, dove l’innovazione passa per la profondità del gesto e non per l’espansione mediale. Si potrebbe dire, in sintesi, che Corea, Jarrett e Hancock incarnano tre modalità paradigmatiche dell’eredità post-bop: la brillantezza poliedrica, il lirismo visionario e la ricerca timbrica aperta alla tecnologia. Ban si pone rispetto ad essi in una traiettoria obliqua, in cui accoglie e rielabora frammenti di queste prospettive, ma li incanala entro un’estetica segnata dall’ombra della tradizione europea e dalla memoria del folklore transilvano. Non si tratta dunque di una semplice «continuità» né di una sterile «reazione», ma di una relazione dialettica, in cui l’eredità americana viene assunta per essere trasfigurata in un linguaggio che deve molto più a Bartók, Enescu e al pensiero compositivo del Novecento europeo che al mainstream jazzistico statunitense.

Non a caso, il tributo che Lucian Ban rende ai padri fondatori del pianoforte jazz, in particolare a Thelonious Monk e Bud Powell, non si manifesta attraverso citazioni letterali o adesioni stilistiche, bensì in una sorta di dialogo obliquo, in cui i principi estetici di quei maestri vengono interiorizzati e trasformati secondo la sua sensibilità mitteleuropea. Da Monk, Ban eredita soprattutto la consapevolezza dell’asimmetria come risorsa poetica. L’uso di pause inattese, l’accentazione spostata, la ricerca di un suono spigoloso che non teme l’imperfezione, diventano nel suo pianismo strumenti per destabilizzare la linearità del discorso musicale. Non vi è imitazione del «Monk sound», ma una vicinanza concettuale, ossia l’idea che il gesto pianistico possa affermarsi come atto di frattura, come provocazione sonora che apre squarci di ironia o di sospensione metafisica. In Ban questa eredità assume un carattere più meditativo e meno teatrale, ma conserva il senso di libertà che faceva di Monk un irregolare del jazz moderno. Da Bud Powell, invece, Ban assorbe il rigore dell’architettura e l’intuizione che il pianoforte possa diventare orchestra, proiettando sullo strumento la rapidità e la densità del linguaggio bop. Non ne replica il virtuosismo torrenziale, né il fraseggio incalzante, ma conserva l’idea di un pianoforte che articola il discorso come fosse un ensemble, con voci che si intersecano, sovrapposizioni e stratificazioni. In tal senso, il debito verso Powell non è tanto tecnico quanto strutturale, ossia l’aver aperto al pianista rumeno la possibilità di trasformare la tastiera in un laboratorio di polifonie e di dinamiche complesse. Si potrebbe dire che Ban rende omaggio a Monk e Powell non «suonandoli», ma riprendendo le loro intuizioni fondative, quali la libertà di rompere il canone da una parte, la capacità di orchestrare lo strumento dall’altra, soprattutto trasponendole in un universo in cui il retaggio europeo (Bartók, Enescu, Stravinskij) abbraccia la memoria orale transilvana. In questo modo, il tributo diventa al tempo stesso fedeltà e metamorfosi, senza dubbio un riconoscimento dell’origine ed, al contempo, un atto di emancipazione, come se il pianismo afroamericano degli anni Quaranta e Cinquanta fosse stato trasportato in un paesaggio sonoro fatto di echi balcanici e riverberi cameristici.

Il confronto tra Lucian Ban e Brad Mehldau, così come con altri pianisti della stessa generazione o di poco più giovani, apre a un’analisi stimolante, perché consente di cogliere affinità sottili ed, al contempo e divergenze sostanziali. Mehldau ha costruito il proprio universo estetico su una dialettica costante fra la tradizione jazzistica e la cultura colta occidentale, con un’attenzione particolare alla forma-sonata e al contrappunto bachiano, senza trascurare l’assorbimento di materiali provenienti dal repertorio pop-rock. La sua pratica dell’improvvisazione, pur radicata nella grammatica del jazz, rivela un gusto per l’introspezione e per l’opulenza armonica che si pone – come detto – in continuità con certi tratti jarrettiani. In tal senso, il terreno di contatto con Ban si individua nell’apertura verso la tradizione europea e nella volontà di oltrepassare i confini del jazz «canonico». Tuttavia, se Mehldau tende ad elaborare i materiali con una minuziosa architettura formale, Ban preferisce restare in una dimensione di sospensione e di evocazione, privilegiando la frattura, il silenzio, il gesto parco e meditativo piuttosto che la costruzione monumentale. Un parallelo calzante può essere tracciato anche con Craig Taborn, pianista che come Ban ha sviluppato un linguaggio in bilico fra improvvisazione radicale e costruzione cameristica. Entrambi condividono la predilezione per tessiture scarne, per un uso consapevole del registro medio-basso del pianoforte e per un’estetica che si avvicina talvolta alla musica elettronica pur senza bisogno di tecnologia. Eppure Taborn si muove verso una ricerca astratta, quasi algoritmica, mentre Ban lascia emergere costantemente una componente narrativa, ancorata alle memorie popolari transilvane. Un ulteriore termine di confronto potrebbe essere Vijay Iyer, soprattutto per la sua capacità di mettere in dialogo identità culturali multiple all’interno del lessico jazzistico. Anche su questo terreno si scorge un punto di contatto, ossia la volontà di affermare il jazz come linguaggio transnazionale, atto a accogliere materiali etnici e filosofie musicali diverse. Ma laddove Iyer costruisce un discorso spesso intellettuale, nutrito di riflessioni extramusicali (matematica, filosofia, postcolonialismo), Ban privilegia la memoria sonora come materia viva, senza bisogno di apparati teorici espliciti. Rispetto a Mehldau, Taborn e Iyer, Ban si colloca dunque in una posizione più raccolta, quasi ascetica: il suo pianismo non mira a spettacolarizzare la complessità, ma a lasciarla emergere con discrezione, come un paesaggio che si intravede tra le nebbie. È in questa differenza che si rivela la sua originalità: mentre i colleghi americani tendono a inscrivere la loro ricerca in una tradizione «alta» del jazz e della cultura occidentale, Ban sembra voler mostrare come il folklore, l’ombra e il silenzio possano avere la stessa dignità di un contrappunto bachiano o di una sofisticazione armonica post-bop.

Il legame di Lucian Ban con ECM non può essere considerato un dettaglio marginale, bensì un elemento che condiziona profondamente la percezione e la ricezione della sua opera. L’ECM, fin dagli anni Settanta, ha rappresentato una sorta di «terza via» del jazz, optando per un’estetica che rifugge i codici tradizionali del blues e dello swing e prediligendo un suono rarefatto, contemplativo, caratterizzato da un equilibrio fra improvvisazione e scrittura che guarda tanto alla musica da camera quanto alla spiritualità nordica. Per Ban questa appartenenza costituisce al tempo stesso un’opportunità e una cornice vincolante. Da un lato, ECM gli offre un contesto ideale, contemplando la sua inclinazione verso atmosfere sospese, la ricerca di un lirismo che nasce più dalla risonanza che dal ritmo, l’attitudine per strutture cameristiche, le quali si trovano in perfetta sintonia con la poetica di Manfred Eicher. La registrazione di «Transylvanian Concert» con Mat Maneri, ad esempio, appare quasi paradigmatica dell’«estetica ECM», evidenziando spazi dilatati, silenzi eloquenti ed attenzione alla timbrica più che alla pulsazione. In tal senso, ECM non fa che accentuare un orientamento già insito nel suo linguaggio. Al contempo, la collocazione sotto l’etichetta tedesca rischia di oscurare altri tratti della sua personalità musicale. Ban non è un epigono del «jazz da cattedrale» spesso imputato al catalogo ECM, ma la sua radice transilvana, il legame con Bartók ed Enescu, la tensione verso la dimensione corale e popolare, introducono nel suo discorso elementi che eccedono la patina cristallina dell’estetica eicheriana. Se in molti progetti ECM sembra «evitare» deliberatamente le inflessioni bluesistiche e il drive swingante, Ban non li rifiuta tanto per principio quanto per vocazione, tanto che il suo pianismo non nasce da quel retroterra, ma da un’altra memoria culturale. In definitiva, l’ECM condiziona Ban meno come vincolo stilistico e più come filtro percettivo. Ascoltato dentro sotto quel marchio, egli viene automaticamente collocato in una genealogia che va da Jarrett «europeo» a Bobo Stenson, da Eberhard Weber a Paul Bley, ma in realtà la sua musica reca un quid differente, che deriva dall’intreccio con il folklore dell’Europa orientale e la tradizione colta romena. L’«assenza» di swing e blues risulta evidente, ma non come amputazione di qualcosa di nativo; piuttosto come conseguenza di una diversa matrice, che l’ECM ha semplicemente amplificato e reso più visibile all’ascolto internazionale.

Cinque vertici discografici che delineano, da angolature differenti, l’arte di Lucian Ban: «Transylvanian Concert» (ECM, 2013) con Mat Maneri dischiude un laboratorio di microintervalli e risonanze sospese. Il violista opera come lente prismaticamente deformante; Ban risponde con accordi aerati, spesso quartali o costruiti per sovrapposizioni di quarte e seconde aggiunte, lasciando in evidenza il respiro dei pedali. L’armonia ruota di frequente attorno a centri modali porosi (eolio e dorico alterati da inflessioni lamentose tipiche del folklore carpatico) che si sfaldano in bitonalità discrete, più suggerite che dichiarate. Gli incastri pianoforte-viola ricordano certe partiture cameristiche mitteleuropee del primo Novecento. L’ombra di Bartók affiora non come citazione ma come modo di pensare la forma, dove il materiale nasce da cellule iterative che si trasfigurano per piccoli scarti. L’atmosfera tende al chiaroscuro; la densità emotiva viene ottenuta non con accumulo, bensì con rarefazione e rischio. Vengono in mente le inquadrature di Béla Tarr, i silenzi carichi di presagi di Sátántangó, ma anche l’ascetismo scultoreo di Brancusi, con linee nette, superfici levigate e senso della verticalità. Sul versante letterario, l’etica del non detto rinvia alla poesia di Paul Celan; nel fumetto, certe tavole di Hugo Pratt in cui il paesaggio marino diventa stato d’animo. «Enesco Re-Imagined» (Sunnyside, 2010) mostra un’altra faccia, ossia la perizia nel tradurre un patrimonio colto in prassi improvvisativa contemporanea. Le strutture di Enescu, ripensate per ottetto, conservano la loro gravità armonica – cadenze plagali dilatate, modulazioni laterali e poli-modalità – mentre il pianoforte agisce da cerniera fra scrittura e estemporaneità. Ban predilige voicing che nobilitano le tensioni enarmoniche, disegnando cunei sonori in cui terze sovrapposte e quinte giustapposte si inseguono senza conflitto. La retorica orchestrale rimanda alla «terza corrente» nel senso più nobile, ma l’andamento non indulge alla calligrafia, mentre il materiale si apre in campi armonici mobili, attraversati da cromatismi striscianti e pedali che imbrigliano l’energia ritmica con elegante misura. Per immaginario, il dialogo con l’arte di Klee e Kandinskij appare evidente, segnato da geometrie spirituali e colori timbrici che diventano vettori. Al cinema, un rimando a Peter Greenaway per la cura architettonica dell’impianto; in letteratura, l’idea proustiana della memoria involontaria che risale, mutata, dagli abissi del tempo. «Songs from Afar» (Sunnyside, 2016) con il quartetto Elevation e la voce di Gavril Tarmure istituisce un ponte fra canto arcaico e grammatica jazzistica. L’armonia, pur centrata su modalità riconoscibili, si avvale di cadenze sospese, risoluzioni differite, interi passaggi costruiti su bordoni che evocano la pratica dei coro rurale. Ban spesso accosta accordi a distanza di terza maggiore o tritono, ottenendo miraggi armonici che ricordano la politonalità interna a certe pagine di Vieru. Il pianoforte alterna un fraseggio franto, essenziale, a figurazioni perlacee nel registro acuto, mentre la sezione ritmica adagia un’onda elastica che non cerca il drive swingante quanto una pulsazione respirata. L’emozione non proviene dal pathos dichiarativo, bensì da una malinconia tersa, quasi verticale, affine alla prosa di Mircea Cărtărescu, dove la memoria collettiva si fa materia sonora. Nel fumetto, il parallelismo corre a Gipi: linee snelle, spazi bianchi e lampi narrativi. L’ambiente acustico richiama la fotografia di Cristian Mungiu, con la luce fredda che scolpisce i volti e lascia vibrare il vuoto.

«Transylvanian Folk Songs: The Béla Bartók Field Recordings» (Sunnyside, 2020), con John Surman e ancora Maneri, il pianista affronta il repertorio etnografico bartókiano come materiale vivo. Le melodie radice, spesso pentatoniche o impostate su scale romene con quarta eccedente o seconda aumentata, vengono avvolte da armonie diafane, talora frizionate da micro-scordature intenzionali che spostano l’orecchio su un crinale liminale. Il lavoro sui pedali, sulle appoggiature irrisolte, sugli accordi «aperti» senza terza dichiarata produce un’ambiguità tonale feconda. Ne scaturisce un’aura ieratica, non un museo, bensì un rito contemporaneo. L’immaginario si nutre di paesaggi fatti di foreste, nebbie e legno che risuona; in pittura, le campiture di Rothko offrono un riferimento utile, poiché l’intensità proviene dalla vibrazione interna dei piani. Dal punto di vista letterario, torna alla mente Blaga, con la sua metafisica dei villaggi; al cinema, i tempi lunghi di Sokurov, dove la luce fa da partitura. In «Ways Of Disappearing» (Sunnyside, 2022), Lucian Ban porta all’estremo la poetica della sottrazione. La scrittura procede per motivi minimali, cellule intervallari che si rigenerano attraverso lievi trasposizioni; l’armonia predilige impasti a bassa densità, con quinte vuote, none sospese, settime lasciate «respirare» sino a trasformarsi in pura risonanza. L’uso dello spazio sonoro funziona come vero parametro compositivo: tempi di decadimento, code armoniche, pedali che diventano droni domestici. L’emotività che ne risulta non indulge alla confessione, preferendo una compostezza che, paradossalmente, accresce l’intensità. Si ascolta come si osservano le tele tarde di Morandi, con variazioni minime e differenze cruciali. Una cinefilia implicita conduce a Tarkovskij, in cui l’acqua, la memoria e gli oggetti comuni vengono elevati a soglia del sacro. Nel fumetto, certe tavole di Moebius, in cui il vuoto è pieno di presagi, offrono un parallelo inatteso. In questi cinque lavori si riconosce un’idea coerente di armonia come campo elastico, non come griglia prescrittiva. Le progressioni raramente cercano il compimento tradizionale; preferiscono collidere per attrazione laterale, piegandosi a pedali e bordoni che fungono da orizzonte più che da fondamento. La musicologia individua una genealogia chiara – Enescu e Bartók, certo, ma anche Stroe e Vieru – tradotta in prassi improvvisativa con sensibilità cameristica. L’ambiente sonoro, curato sino alla scultura del silenzio, produce una tensione narrativa che risuona con le arti del Novecento: astrazione lirica in pittura, montaggi lenti e contemplativi nel cinema d’autore, linearità essenziale ed ombre eloquenti nel fumetto. Non un sincretismo decorativo, bensì una poetica della soglia, dove il folklore trasmuta in modernità e l’improvvisazione si fa pensiero in atto.