Claudio Lolli: il poeta della disillusione, cantore dell’utopia infranta

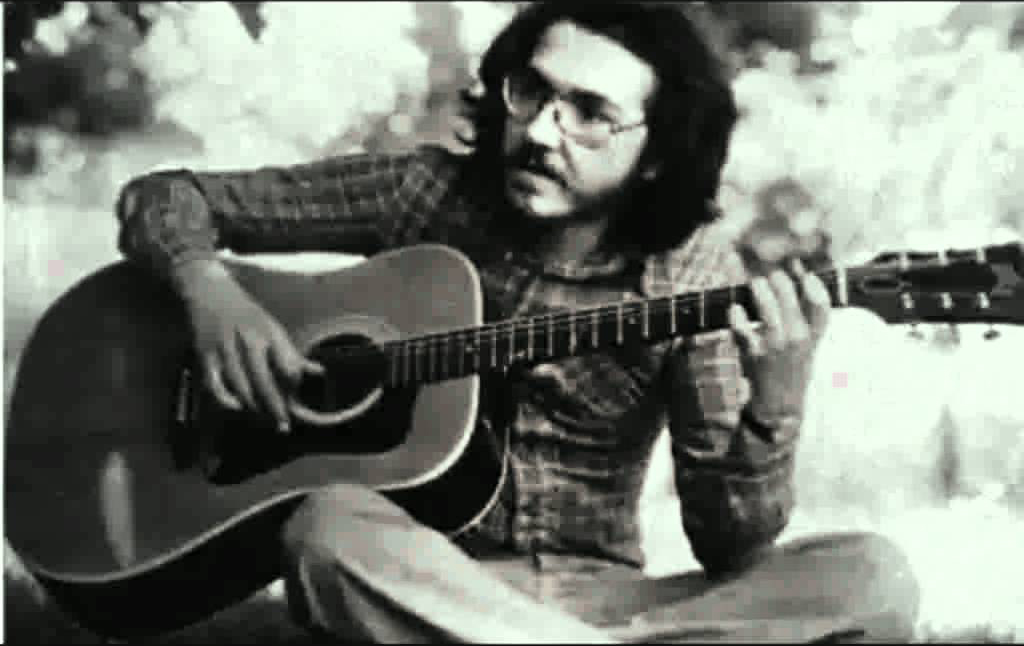

Claudio Lolli

«La musica mi ha salvato dalla banalità», dichiarò una volta. Non già salvezza mistica, ma resistenza intellettuale. Arte come forma di conoscenza e come argine al conformismo: uno «sguardo altro» sulla realtà, per dirla con le parole di Pasolini, a cui non a caso Lolli deve più d’una suggestione stilistica.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nato a Bologna nel 1950, Claudio Lolli approda alla ribalta della canzone d’autore italiana grazie alla lungimiranza di Francesco Guccini, che lo introduce nei ranghi della EMI, riconoscendo in lui un talento autentico, refrattario ad ogni compromesso mercantile. Lolli emerge fin da subito come voce anomala e necessaria, capace di convogliare, in un timbro insieme lirico e tagliente, il magma incandescente dell’insoddisfazione post-sessantottina, trasfigurandolo in materia poetica. Il suo linguaggio musicale, volutamente scarno, antiretorico ed antiaccademico, si fa emblema di un disagio esistenziale e collettivo che travalica le contingenze storiche per assumere i contorni di una vera e propria Weltanschauung.

Con l’album d’esordio, «Aspettando Godot» (1972), Lolli s’inscrive nel solco della più radicale canzone politica, quella che si nutre non solo di slogan, ma soprattutto di inquietudine esistenziale e tensione etica. Il titolo beckettiano è già dichiarazione di poetica: l’attesa come condizione ontologica, il disincanto come cifra stilistica. In un’epoca in cui la discografia tenta di capitalizzare sulle istanze della contestazione giovanile, Lolli si distingue per un’autenticità non simulata, che lo rende tutt’altro che pedissequo cantore dell’ideologia. Le sue canzoni, sin dagli esordi, appaiono come radiografie dell’anima: malinconiche, disilluse, intrise di una poetica del quotidiano che sa farsi, a tratti, metafisica. L’opera successiva, «Un uomo in crisi» (1973), consolida questo atteggiamento espressivo. I brani si fanno più taglienti, le tematiche si ampliano. Da «Quello lì», struggente ritratto di Antonio Gramsci, a «Morire di leva», veemente invettiva antimilitarista, Lolli attraversa le crepe della società contemporanea con lo sguardo dolente e partecipe del testimone più che del tribuno. Gli arrangiamenti, volutamente dimessi, contribuiscono a rafforzare la forza comunicativa delle parole, come se la nudità sonora fosse l’unico modo per restituire verità all’arte in un mondo che ne ha fatto simulacro. Non sorprende, allora, che le sue canzoni divengano colonna sonora naturale delle radio libere, palinsesti divenuti epicentri di controcultura e resistenza simbolica. Nel 1975, con «Canzoni di rabbia», Lolli si spinge oltre, esplorando territori sonori più articolati, con aperture strumentali che suggeriscono un desiderio di espansione espressiva. Tuttavia, è con l’opus magnum «Ho visto anche degli zingari felici» (1976) che il cantautore bolognese firma uno dei vertici assoluti della canzone italiana del secondo Novecento. Concept ricco, stratificato, coraggioso, il disco abbandona ogni metafora per confrontarsi direttamente con la Storia, parlando di terrorismo, emarginazione sociale, femminismo e lotta armata. Eppure, in questa disamina così cruda della realtà, Lolli riesce a far convivere rigore ideologico e raffinatezza musicale, spirito militante e vocazione lirica. Il prezzo simbolico di 3.500 lire, imposto dall’autore, è gesto politico e poetico insieme: un rifiuto della mercificazione, un invito a ridefinire il valore della musica oltre il mercato. Dopo il successo di «Zingari», Lolli rifiuta i lustrini della visibilità mainstream ed approda all’etichetta indipendente Ultima Spiaggia. Il disco «Disoccupate le strade dai sogni» (1977), che diventerà anche titolo postumo di un volume antologico di testi, segna una svolta estetica ardita. Jazz, orchestrazioni insolite, timbriche inusuali: Lolli scardina le aspettative del pubblico e sacrifica la propria spendibilità commerciale sull’altare della coerenza poetica. Ma la sua radicalità espressiva, la riluttanza ad ogni compromesso promozionale ed il sospetto, mai del tutto fugato, di vicinanze con le frange più estreme del Movimento del ’77, lo condannano ad un triennio di silenzio discografico. La sua figura si fa ombra e leggenda.

Nel cuore pulsante del ’77 bolognese, città-laboratorio del dissenso, dell’autonomia e della sperimentazione radicale, Claudio Lolli non è una semplice voce fuori campo, ma un intellettuale immerso, sebbene mai del tutto integrato. Il suo rapporto con la Bologna del Movimento non è assimilabile a quello di un attivista o di un militante, ma piuttosto quello di un poeta in ascolto, che registra le vibrazioni di una città in rivolta, trasformandole in materia musicale. Radio Alice, emblema assoluto della controcultura bolognese, si attesta come uno dei canali privilegiati di trasmissione delle sue canzoni. Fondata nel 1976 da un gruppo di studenti e intellettuali legati all’area dell’autonomia creativa, Radio Alice non fu soltanto una radio libera, ma un esperimento di linguaggio collettivo, una «radio di flusso» capace di fondere parola, rumore, sogno, teoria politica ed arte sonora in un’unica narrazione disordinata e vitalissima. Lolli vi risuona non come ospite, ma come figura organicamente estranea. I suoi brani, lunghi, narrativi, inclassificabili, trovavano nella programmazione anarchica della radio uno spazio naturale, al di fuori dei tempi e delle logiche del broadcasting tradizionale. Accanto a Radio Alice, un altro epicentro del magma ’77 è il DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), che proprio in quegli anni si affermava come incubatore di una nuova intellettualità post-disciplinare. Lì dove l’università classica falliva, il DAMS diventava luogo di convergenza tra teoria critica, sperimentazione linguistica e pratiche performative. Non è un caso che molti studenti-damiani partecipino attivamente alle lotte del movimento e che lo stesso Lolli, laureato in Lettere, poi insegnante, intrattenga con quel mondo un dialogo non istituzionalizzato, ma profondo. Lo stesso suo “linguaggio colto e sgraziato”, per usare un ossimoro caro alla semiotica dell’epoca, sembra provenire da quell’incrocio tra sapere accademico e istinto poetico, tra Gramsci e Artaud, tra Pasolini e John Coltrane. Non va dimenticata l’importanza simbolica della Via del Pratello, luogo-simbolo dell’autogestione, delle occupazioni e della socialità antagonista. Fu lì, nel marzo del ’77, che centinaia di giovani occuparono uno stabile abbandonato, dando vita ad una comune temporanea, spazio di confluenza tra arte, politica e vita quotidiana. Lolli non figura tra gli occupanti, ma il suo immaginario, intriso di marginalità, utopia ferita d ironia dolente, entra in sintonia profonda con quello spazio, che rappresenta una sorta di teatro en plein air dell’Italia che rifiutava ogni forma di rappresentanza.

Gli anni Ottanta e Novanta lo vedono impegnato in un itinerario artistico diseguale ma tutt’altro che spento. Sebbene gli album pubblicati in quel periodo non godano di grande fortuna, mantengono intatta la profondità speculativa e la tensione etica dell’autore. Solo nel 2000, con «Dalla parte del torto», Lolli ritrova una cornice discografica capace di valorizzare il suo talento. Da lì in poi, una nuova fioritura creativa lo riconsegna, seppur silenziosamente, ad un pubblico rinnovato e attento. «La scoperta dell’America» (2009), «Lovesongs» e, soprattutto, «Il grande freddo» (2017) – opera conclusiva, pubblicata grazie a un crowdfunding ed insignita della Targa Tenco per il miglior album dell’anno – testimoniano un’ultima, vibrante stagione espressiva, in cui la maturità poetica si coniuga con una lucidità sconcertante alla capacità di leggere le derive del presente. Il rapporto del cantautore bolognese con la scena politica dell’epoca e con la galassia dell’antagonismo giovanile – quella che, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, si coagula attorno ai movimenti extraparlamentari, ai collettivi studenteschi e alla cosiddetta “area del dissenso” – non può essere liquidato con una semplice etichetta. La sua posizione si delinea piuttosto come un’intersezione critica, vale a dire partecipe ma non organica, solidale ma non ideologica, complice ma disillusa. Lolli non fu mai un cantore militante nel senso stretto del termine. La sua adesione alle istanze della sinistra radicale non si espresse mai attraverso la retorica del comizio in musica o del documento sonoro. Piuttosto, egli si pose come cronista poetico dell’inquietudine collettiva, capace di intercettare le vibrazioni più profonde, e spesso contraddittorie, che percorrevano l’immaginario di una generazione segnata dalla crisi del marxismo ortodosso, dalla frammentazione del desiderio rivoluzionario e dal trauma delle lotte finite nel sangue. Lungi dal farsi vessillifero di un’ideologia chiusa, Lolli fu, per così dire, un eretico interno, il quale sapeva condividere le istanze dell’antagonismo senza però rinunciare allo sguardo introspettivo, alla cifra malinconica, al dubbio come postura epistemologica. Non a caso, il suo album più emblematico, «Ho visto anche degli zingari felici» (1976), si muove lungo questa sottile linea di confine, non essendo un disco di propaganda, ma un affresco lirico e crudele di una realtà in trasformazione. In esso, il terrorismo, l’emarginazione, il femminismo e il disagio urbano non vengono denunciati ma abitati, osservati da dentro, come esperienze esistenziali prima ancora che come fenomeni politici. Lolli fu dunque un intellettuale anomalo, un artista che rifiutò ogni forma di dogmatismo, compreso quello della sua parte. La sua marginalità rispetto ai circuiti ufficiali, ma anche rispetto alla sinistra “ufficiale”, fu scelta estetica ed etica insieme. I rapporti problematici con i media, l’avversione per l’autocelebrazione, la costante tensione tra l’io lirico ed il noi collettivo, testimoniano un pensiero critico sempre in agguato, che non si lasciava sedurre né dalla macchina dello spettacolo né dalla liturgia ideologica.

Il rapporto tra Claudio Lolli e le manifestazioni del ’77, con tutto il carico simbolico e storico che esse comportano, si colloca su una linea obliqua, né di piena adesione né di distacco: un dialogo inquieto, segnato da consonanze profonde ma anche da una distanza critica, quasi ironica, nei confronti di alcune derive del movimentismo post-sessantottino. Il 1977, con il suo portato di tensione creativa e disgregazione politica, si presenta come un ribaltamento paradossale delle promesse del Sessantotto. Dove il ’68 aveva creduto nella rivoluzione come processo collettivo e progressivo, il ’77 irrompe come rottura improvvisa, implosione simbolica, estetica del frammento. In questa cornice, Lolli non si schiera, ma si colloca. Frequenta il margine, osserva da dentro, scrive canzoni che abitano la faglia tra tensione utopica e disincanto storico. Non è un caso che proprio nel 1977 egli pubblichi «Disoccupate le strade dai sogni», il disco più ostico e sperimentale della sua produzione. In esso, il linguaggio jazzistico, gli arrangiamenti sghembi, la struttura non lineare dei brani, sembrano riflettere, quasi mimare, la crisi della narrazione politica tradizionale. Non vi è più spazio per inni né per slogan, ma ciò che resta è una polifonia disarticolata di voci, un paesaggio sonoro da dopobomba, in cui la speranza ha assunto la forma di un’eco distorta. La scelta di abbandonare la EMI va letta in questo senso: Lolli si sottrae volontariamente al circuito ufficiale della cultura, prediligendo un habitat artistico più coerente con il caos creativo del tempo. L’etichetta Ultima Spiaggia era, del resto, una delle punte avanzate della cultura antagonista, espressione di quella “editoria di confine” che cercava di dar voce alle istanze più radicali e non conciliabili con il compromesso storico. Pubblicare con loro, in quel momento, significava non solo prendere posizione, ma anche accettare l’esilio dal centro. Quanto alle comuni e alla cultura libertaria, Lolli ne condivide in parte lo spirito anti-borghese e anti-familista, ma lo rielabora attraverso una lente più disincantata ed introspettiva. Se altri cantautori (penso a Bennato o ai primi Stormy Six) giocano con l’iconografia collettiva della contestazione, Lolli preferisce raccontare le crepe dell’utopia, le fragilità del vivere insieme, l’incomunicabilità latente anche nei contesti comunitari. Nelle sue canzoni non c’è mai idealizzazione della collettività, piuttosto, vi si legge una nostalgia anticipata, una coscienza acuta del fatto che anche le esperienze più pure sono destinate al fallimento o al logoramento interno. In merito al rapporto con le radio libere, – come già accennato – Lolli si colloca come entità simbolica. Le sue tematiche, spesso troppo eretiche o scomode per la RAI, trovavano casa proprio in queste nuove emittenti alternative, che nel decennio Settanta diventarono laboratori di democrazia diretta e sperimentazione linguistica. La sua estetica antispettacolare, il rifiuto della forma-canzone tradizionale, la predilezione per testi lunghi, narrativi, a tratti perfino ostici, si adattano perfettamente alla libertà formale che queste radio praticano. In questo spazio fluido la sua voce diventa realmente politica, non per ciò che proclama, ma per come e dove si fa ascoltare. Infine, la cultura post-sessantottina – segnata dal passaggio dal collettivo all’individuale, dal sogno al riflusso, dalla piazza all’intimità ferita – trova in Lolli uno dei suoi interpreti più coerenti. Egli canta non l’ideologia, ma la sua evaporazione; non l’epica, ma la cronaca della disillusione. Probabilmente la sua irriducibile grandezza. sta in questa posizione laterale, che consente di individuare il rifiuto tanto del trionfalismo quanto del cinismo,

Nel panorama della canzone d’autore e della produzione culturale del periodo bolognese, Claudio Lolli occupa una posizione decentrata, ma non isolata. Tra le figure a lui più affini, per quanto con percorsi diversi, possiamo indicare Gianni D’Elia, poeta marchigiano, anch’egli legato alla Bologna degli anni Settanta, autore di versi impastati di ideologia, furore e sensualità politica. Lolli condivide con lui il rifiuto del lirismo puramente privato e l’ossessione per la Storia come corpo vivo e gli Area, il gruppo guidato da Demetrio Stratos, che nel 1976 pubblicò «Maledetti (maudits)». Seppur sul versante della musica colta e d’avanguardia, gli Area portano avanti una sperimentazione musicale e ideologica che condivide con Lolli la sfiducia verso il linguaggio convenzionale e il bisogno di decostruire la forma per rappresentare la realtà. Giovanni Lindo Ferretti ed i CCCP, che arriveranno qualche anno dopo, ma erediteranno da Lolli l’esigenza di fondere dissenso politico e tensione mistica, critica sociale ed ironia tragica. Lungi dall’essere una bandiera del ’77, Claudio Lolli si materializza piuttosto come membrana porosa, come voce poetica che attraversa le istanze del movimento senza farsi travolgere dalla loro retorica. Osserva, ascolta ed assorbe, quindi trasforma. Le sue canzoni sono mappe affettive della Bologna che brucia, ma anche epitaffi della sua utopia. Sono, a loro modo, il lato notturno del ’77, quello che non urla in piazza ma interroga in silenzio, che non conquista ma custodisce.

Nel panorama fitto e stratificato della canzone d’autore italiana del secondo Novecento, il cantautore bolognese si staglia con una peculiarità che non può essere pienamente compresa se non in relazione dialettica con quella costellazione di autori che, a partire dagli anni Sessanta, avevano progressivamente ridefinito il perimetro espressivo della canzone popolare. Lungi dall’essere un monade isolata, Lolli diviene parte di un orizzonte collettivo, pur muovendosi secondo orbite eccentriche, spesso divergenti, rispetto ai suoi coevi. Il confronto non deve allora ridursi ad una sterile tassonomia di differenze o somiglianze, ma piuttosto ricostruire le risonanze oblique, le tensioni, gli scarti poetici e ideologici che lo collocano simultaneamente dentro e contro la storia della canzone d’autore italiana. In prima istanza, occorre riconoscere come Lolli si ponga in evidente continuità con quella prima generazione di cantautori che, da Fabrizio De André a Francesco Guccini, da Gino Paoli a Luigi Tenco, aveva traghettato la canzone fuori dalla sua dimensione strettamente intrattenitiva per farne luogo di pensiero, forma d’impegno e strumento di narrazione. Da Guccini, suo mentore dichiarato, Lolli eredita non soltanto l’afflato letterario, ma soprattutto un certo gusto per il verso lungo, prosodico, non piegato alle esigenze metriche del refrain. Tuttavia, laddove Guccini tende a trasfigurare il vissuto individuale in epica memoriale, Lolli predilige il frammento, la scheggia, l’afasia. Il suo è un racconto senza eroi, dove l’io lirico non conquista senso attraverso la nostalgia, ma si perde nel magma indecifrabile della Storia. Rispetto a Fabrizio De André, Lolli condivide il rifiuto della morale borghese ed un’attitudine spiccatamente letteraria, ma si differenzia per il suo rapporto meno mediato con l’attualità. Se De André costruisce allegorie fuori dal tempo (si pensi al medioevo di «La buona novella» o all’anarchismo trasfigurato de «La canzone di Marinella»), Lolli si immerge nell’hic et nunc, nei detriti della modernità, con uno sguardo più crudo, talvolta implacabile. L’umanesimo dolente di De André si volge alla compassione, mentre quello di Lolli rasenta la spietatezza, come se la verità poetica non potesse che coincidere con l’assenza di redenzione.

A ben vedere, la figura di Lolli si avvicina piuttosto a quella di Giorgio Gaber, specie nella fase del “teatro-canzone”, dove l’istanza riflessiva si fa metalinguaggio e dissacrazione sistematica. Mentre Gaber procede per aforismi e paradossi, Lolli preferisce l’analogia, la narrazione decentrata, la deriva del discorso. Entrambi rifuggono la linearità, ma con strumenti differenti: Gaber attraverso la struttura teatrale e la rottura del quarto muro; Lolli mediante un lirismo scabro, dove la forma-canzone viene piegata fino a sfiorare la forma-prosa. Più sotterraneo, ma non meno interessante, è il confronto con Rino Gaetano. A dispetto dell’apparente distanza stilistica, l’uno cupo, l’altro surreale; l’uno espressione della Bologna radicale, l’altro figura anomala della Roma democristiana; entrambi però condividono una visione antiretorica della realtà, una critica feroce alle ideologie dominanti ed un senso tragicomico dell’esistenza. Gaetano, tuttavia, maschera la disperazione sotto la beffa; Lolli la espone nuda, senza anestesia. Non va trascurata la prossimità tematica con autori come Pierangelo Bertoli e Piero Ciampi, anch’essi fuori dai canoni dominanti. Bertoli, pur adottando un linguaggio più immediato e popolare, mostra una radicalità politica affine, soprattutto nella denuncia delle disuguaglianze. Ciampi, invece, rappresenta forse l’anima gemella di Lolli sul piano della disillusione esistenziale. Ambedue cantano il fallimento, la rovina, la precarietà affettiva e sociale, ma laddove Ciampi affonda nella dissoluzione dell’io, Lolli tenta, seppure invano, di salvarne almeno le tracce. Ad incrociare ancora lo sguardo si impone Ivano Fossati, autore che condivide con Lolli una tensione lirico-filosofica, benché declinata in toni più raffinati, a tratti rarefatti. Fossati canta l’intimità e la complessità in forme eleganti e cesellate; Lolli vi si getta con furia e cruda sincerità, come chi non teme di mostrare le ferite aperte. Il primo è il cantore della sfumatura, il secondo quello della scheggia. I due autori, tuttavia, si muovono fuori dalla retorica, nella ricerca di una parola che non tradisca. In questo itinerario di confronti e digressioni, risalta una costante, ossia Lolli è il cantautore che dice di no. No alla retorica dell’eroismo politico, no alla mediazione discografica, no alla mitologia dell’io trionfante, incarnando un autore che si tiene in una posizione di marginalità, ma che da quella marginalità riesce ad emettere uno sguardo capace di scorticare la superficie e di toccare la carne viva della realtà. Al punto che, paradossalmente, diventa figura centrale proprio in quanto eccentrica, pietra d’inciampo nell’edificazione di un canone che tende spesso a privilegiare la cantabilità, la mediazione e la nostalgia. Se la canzone d’autore italiana può essere paragonata ad una polifonia dissonante, Lolli rappresenta quella voce che non segue la melodia, che resta ai margini del pentagramma, eppure senza di lui l’accordo risulta incompleto. La sua grandezza non risiede nell’adesione ad una scuola, ma nella capacità di rifiutarla restando in dialogo con essa. Un eretico interno, come Artaud nel teatro, o Pasolini nel cinema. Una presenza necessaria, perché inattuale. E quindi, ancora oggi, bruciante.

Nel cuore della Bologna di inizio anni Settanta, – come accennato – mentre le aule del Dams si popolavano di studenti erranti tra Benjamin e Godard, Claudio Lolli componeva un canzoniere dell’attesa. «Aspettando Godot», il suo esordio del 1972, non è semplicemente un disco d’autore, ma una soglia. L’ascoltatore vi s’imbatte come in un’eco proveniente da un teatro vuoto, dove la voce del cantautore, fragile, quasi sghemba, s’incunea tra accordi minori e armonie sospese, come se ogni nota dovesse negoziare la propria esistenza. La nudità formale, ossia chitarra, voce, qualche intervento pianistico, non rappresenta il segno di un minimalismo estetico, bensì il riflesso di una condizione ontologica, quella di un giovane uomo che ha letto Beckett e Pavese e che decide di consegnare alla canzone la funzione del pensiero poetante. Già qui si rivela la cifra di Lolli, attraverso la rifiutata pacificazione del linguaggio musicale. Le canzoni non si adagiano mai sulla convenzione tonale, ma sono attraversate da piccole dissonanze interne, rallentamenti improvvisi, una metrica che dilata la parola, lasciandole il tempo di ferire. Una lirica come «Michel» sembra già scritta per «gli zingari felici», anche se la cornice sonora appare ancora più essenziale. Si direbbe che Lolli, a differenza di molti suoi coevi, non cerchi il canto come sfogo, ma come contrazione del significato, ossia come una forma sonora del dubbio. Ma è con «Un uomo in crisi» che questa tensione si fa programmatica. Il titolo non mente. Si tratta infatti di una crisi esistenziale, ma anche formale, ideologica e retorica. Le canzoni del 1973 non raccontano più soltanto l’attesa o la malinconia, ma cominciano a mordere la carne della storia. È qui che emerge la figura di Gramsci, rievocata con un’ironia dolente che rifiuta il santino ideologico. «Quello lì» non celebra, ma interroga. Così, proprio nella sua capacità di sovrapporre il tono elegiaco e l’intonazione sarcastica, che Lolli si distanzia dal paradigma del cantautore civile alla Gaber o alla De André, offrendo una forma più distillata, forse più tragica, dell’impegno, quasi una rappresentazione che non semplifica mai, ma anzi stratifica le contraddizioni. Questo processo troverà la sua compiuta epifania nel 1976, con l’uscita di «Ho visto anche degli zingari felici», un lavoro che non solo segna un vertice nella produzione del cantautore emiliano, ma che s’impone come architettura simbolica della canzone politica italiana. La scrittura musicale si emancipa dalla forma-folk, aprendo all’improvvisazione controllata, al fraseggio jazzistico, a tessiture armoniche che riecheggiano certi esperimenti del Perigeo e della scuola di Canterbury. La voce si muove dentro orchestrazioni cangianti, talvolta vertiginose, che non accompagnano, ma interpellano il testo. La canzone diventa dialogo fra suono e senso, mentre il linguaggio musicale si fa complesso, irto e spezzato, divenendo lo specchio sonoro del decennio che racconta.

Ma se «Gli zingari» canta l’utopia infranta con la lucidità di chi ne ha attraversato le macerie, è «Disoccupate le strade dai sogni» a dar voce al post-’77, all’afasia che segue il fragore. Questo disco, volutamente marginale nel suo posizionamento discografico, ostico nella fruizione, appare come il luogo della disgregazione musicale e simbolica. Non c’è più struttura regolare, non esiste un confortante ritornello, ma il fruitore viene trascinato a valle da un flusso sghembo di accordi jazzati, intervalli cromatici e modulazioni ambigue. Sembrerebbe come se Lolli, attraversando l’esperienza di Radio Alice e delle comuni bolognesi, avesse introiettato l’anarchia sonora come destino estetico. Il linguaggio risulta corporeo, slabbrato, simile ai monologhi allucinati di Carmelo Bene o ai versi visionari di Antonin Artaud, ossia parole che non vogliono significare, ma vibrano come lamenti del reale. Il lungo silenzio che seguirà, punteggiato da album più intermittenti e meno radicali, si chiude simbolicamente nel 2017, con l’uscita de «Il grande freddo». Questo lavoro, nato da una raccolta fondi popolare, ma artisticamente tutt’altro che dimesso, si presenta come una summa, un testamento, ma anche un ritorno al futuro. Lolli non canta più con rabbia, ma con un’ironia che lambisce la metafisica. Le armonie sono levigate, quasi cameristiche; i testi, scolpiti in un italiano che sembra preso in prestito da Ennio Flaiano e Giorgio Manganelli, giocano con l’allusione filosofica e la boutade esistenziale. Ora non si attende più Godot, ma si abita il silenzio della sua assenza. Non si può non cogliere, nell’ultimo Lolli, un’eco di quel cinema che ha fatto dell’assenza il suo tema cardine. Si pensi a Tarkovskij, a Angelopoulos, ma anche al Moretti di Caro diario. Alla medesima stregua di quei registi, Lolli guarda il mondo da un margine, da un altrove dove il tempo non redime e la memoria non consola. A differenza di molti colleghi cantautori (De André con la sua costruzione mitopoietica, Guccini con il suo epico lirismo narrativo, o lo stesso Gaber con la sua vocazione teatrale) Lolli rimane solitario ed irriducibile, poeta della disillusione e compositore dell’incompiuto. L’itinerario musicale del cantautore emiliano non rappresenta una semplice sequenza di album, ma una forma di narrazione estesa, una sorta di romanzo in versi e suoni, in cui la canzone diventa luogo di pensiero, atto critico e gesto esistenziale. Un corpus discografico che andrebbe studiato non solo nei conservatori, ma nelle facoltà di filosofia, nei corsi di storia contemporanea e negli archivi delle lotte dimenticate, filtrato da una lente disincantata, più vicina alla prosa che al canto. «La musica mi ha salvato dalla banalità», dichiarò una volta. Non già salvezza mistica, ma resistenza intellettuale. Arte come forma di conoscenza e come argine al conformismo: uno «sguardo altro» sulla realtà, per dirla con le parole di Pasolini, a cui non a caso Lolli deve più d’una suggestione stilistica. A ben vedere, il cantautore bolognese è stato uno dei pochissimi story teller italiani ad aver saputo incarnare, nella sua scrittura e nel suo vissuto, il lutto dell’utopia, non come rinuncia, ma come presa d’atto. Forse, proprio per questo, la sua voce continua a suonare autentica, poiché non ci offre soluzioni, bensì ci ricorda la complessità di ciò che abbiamo perduto. Claudio Lolli si è spento nel 2018, ma le sue parole continuano a vibrare nell’aria come monito e come carezza, quale espressione di chi non ha mai smesso di interrogare il mondo, senza paura di svelarne il volto più crudo. Nella sua parabola artistica s’intravede ancora un’idea alta e tragica della canzone d’autore intesa non come intrattenimento, ma gesto critico; non consolazione, ma ferita. Come i grandi poeti, Lolli ha scritto per chi sa ascoltare nel silenzio.