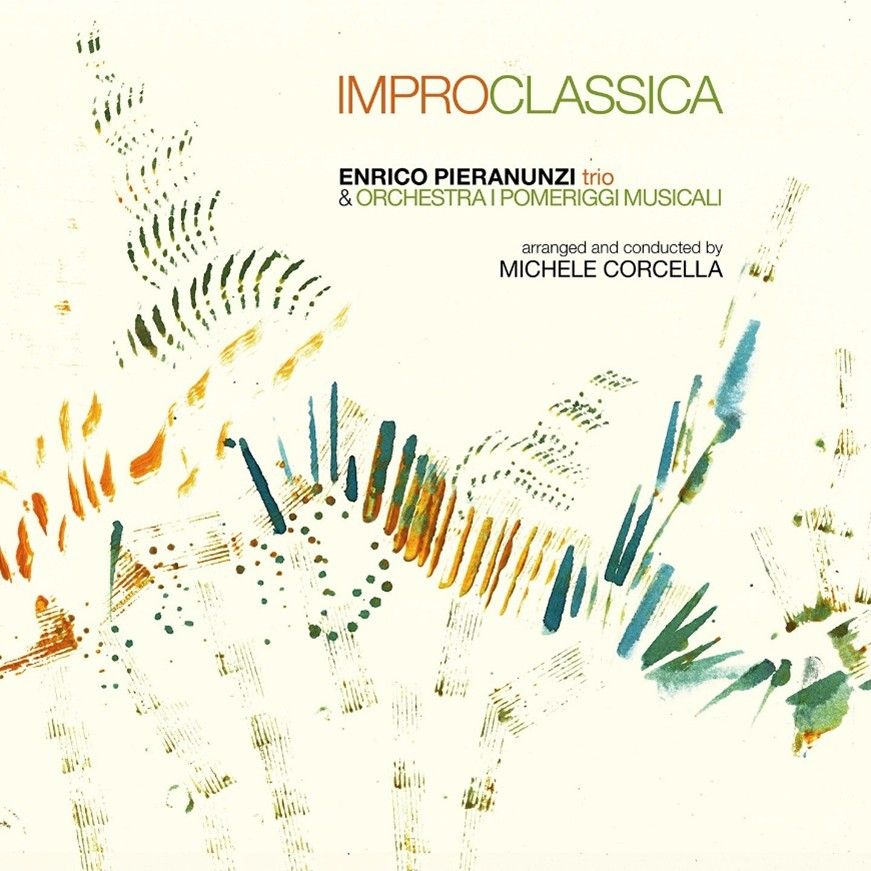

«Improclassica»: Enrico Pieranunzi Trio & L’Orchestra Pomeriggi Musicali: l’arte della compresenza sonora, nel solco di Schuller (Abeat For Jazz, 2025)

Ogni esecuzione di «Improclassica» non si attesta come episodio isolato, bensì come segmento di un disegno armonico che si rifà, con consapevolezza e rigore, alla «Third Stream» teorizzata da Gunther Schuller, almeno in teoria, evidenziando una coesistenza dialettica tra scrittura ed improvvisazione, tra impianto sinfonico ed urgenza jazzistica.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La scrittura di «Improclassica» evocare un incontro tra mondi, disegnando un tracciato, che scolpisce le tensioni e ne fa affiorare le corrispondenze segrete. Enrico Pieranunzi, figura di riferimento nel pianismo jazz europeo, va oltre la semplice fusione tra linguaggi, plasmando un impianto compositivo che interroga la tradizione classica e ne fa risuonare le strutture nel respiro dell’improvvisazione. Il titolo stesso, «Improclassica», non è una semplice etichetta, ma diventa una dichiarazione di metodo ed una precisa regola d’ingaggio.

Registrato dal vivo al Teatro Dal Verme, il progetto si dipana in seno ad una geometria timbrica che alterna rigore e libertà, annodando la voce del trio – completato da Luca Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria – con l’ordito orchestrale dell’ensemble, «I Pomeriggi Musicali», guidato da Michele Corcella. La partitura orchestrale sostiene, plasma e modella, tanto che ogni intervento è calibrato, qualsiasi colore sonoro appare disposto con cura, qualunque progressione armonica s’innesta nel gesto pianistico con naturalezza e precisione. Il lotto compositivo ed esecutivo non si limita a citare o rievocare, ma piuttosto fa affiorare un repertorio che si estende dal Seicento al Novecento, riletto secondo una logica di dialogo e non di sovrapposizione. L’interscambio fra gli esecutori non è mai ornamento, ma elemento strutturale e portante. Pieranunzi non si limita a fondere, ma compone in contrappunto, mentre ogni episodio sonoro risulta frutto di una tensione interna, di una necessità formale, di una visione che mira costantemente all’articolazione. La track-list non si presenta come successione di brani, ma quale itinerario e costruzione modulare, sulla scorta di intrecci motivici, i quali non alludono alle semplici citazioni, cedendo al manierismo, ma delineano un profilo compositivo che fa vibrare la memoria senza indulgere alla nostalgia. L’ambiente sonoro che ne emerge oltre che godibile, risulta ben strutturato, stratificato, denso di sfumature e di rimandi. L’ascolto si sviluppa progressivamente, quasi come un plot narrativo ricco di colpi di scena. «Improclassica», sia attesta così come un tracciato multitematico che fa risuonare atmosfere molteplici. E nel farlo, rivela una grammatica critica che non cerca conferme, ma formule domande. Pieranunzi si connota per una scrittura pensante e per una metodologia musicale che riflette.

Ogni esecuzione di «Improclassica» non si attesta come episodio isolato, bensì come segmento di un disegno armonico che si rifà, con consapevolezza e rigore, alla «Third Stream» teorizzata da Gunther Schuller, almeno in teoria, evidenziando una coesistenza dialettica tra scrittura ed improvvisazione, tra impianto sinfonico ed urgenza jazzistica. «Sicylian Dream» apre il ciclo con una fisionomia sonora che rimanda, senza citare, alle atmosfere modali del Mediterraneo barocco. Il pianismo di Pieranunzi dispone le voci secondo una logica contrappuntistica che fa affiorare reminiscenze monteverdiane, ma le trasfigura in un ambiente ritmico che respira secondo la pulsazione del trio, mentre l’orchestra supera il normale accompagnamento, modellando la forma e la sostanza delle composizioni, attraverso una correlazione basata sulla costruzione modulare. «Gymnosatie» si srotola nel solco di una rilettura del minimalismo francese, ma senza indulgere alla citazione. La scrittura pianistica, sostenuta da una trama espressiva rarefatta, fa emergere una tensione interna che rimanda alla geometria timbrica di Satie, ma ne espande la logica armonica in direzione jazzistica. Qui la «terza via» si manifesta come sovrapposizione consapevole, dove il tema viene al contempo rivoltato e quasi mai decorato. «Mein Lieber Schumann» penetra il romanticismo eurodotto, appoggiandosi ad una struttura estetica che si ricompatta secondo una ratio di sviluppo tematico, la quale richiama la forma-sonata, dissolvendola nel gesto improvvisativo. Il trio dialoga amabilmente: il contrabbasso di Bulgarelli disegna linee che si sovrappongono alla progressione orchestrale, mentre la batteria di Beggio suggerisce senza appesantire il tracciato. «Homage à Milhaud» incarna forse il momento più schulleriano dell’intero progetto. La scrittura si muove nell’alveo di una polifonia ritmica che rimanda alle esperienze brasiliane del compositore francese, ma le rilegge secondo una logica jazzistica che mira alla compresenza. Il tema appare modulato dalle singole sezioni dell’orchestra, le quali intervengono come voce autonoma e mai subordinata. «Cherveux» sancisce un episodio sonoro di transizione, ma non per questo meno strutturato. La tessitura armonica si dispone secondo una logica di dissolvenza, dove il pianoforte dispensa velature acustiche sul modello Debussy, generando un habitat sonoro segnato da un piacevole equilibrio instabile. «Suite» chiude il ciclo con una costruzione modulare che fa vibrare l’intero impianto compositivo. Ogni movimento si estrinseca come variazione di un principio formale, in cui la scrittura orchestrale imposta e definisce l’impianto, mentre il trio di Pieranunzi compone in tempo reale. A tal fine, la «terza via» in «Improclassica» viene introiettata e restituita, non come atto formale ed estetico, ma piuttosto quale logica di sviluppo e di confronto fra differenti matrici armoniche e sonore.