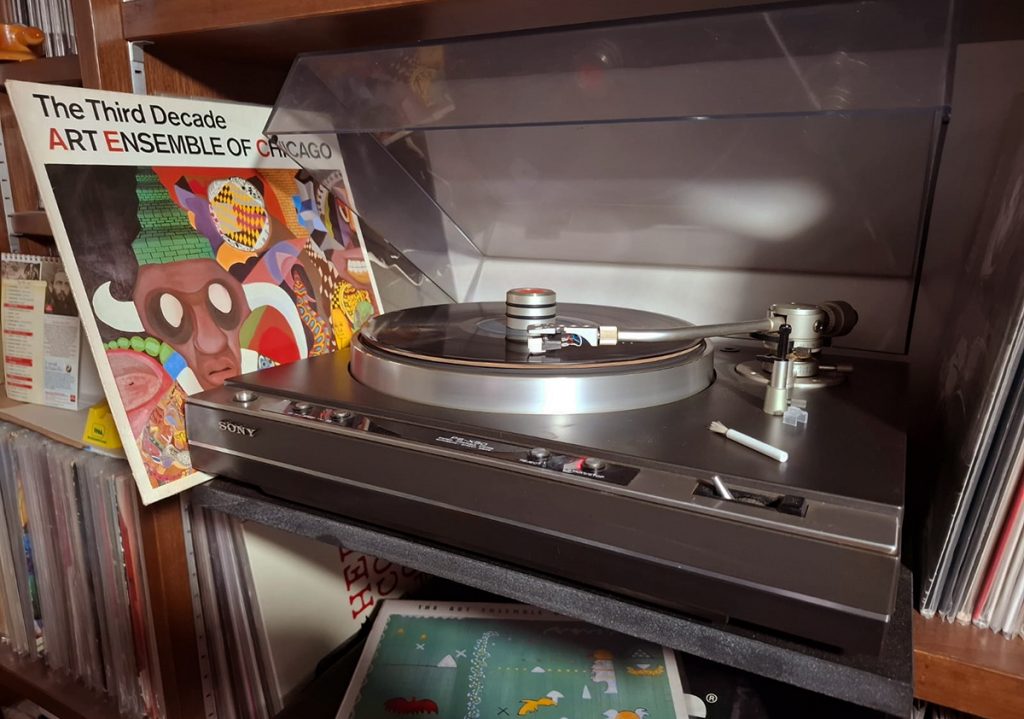

Art Ensemble Of Chicago con «The Third Decade»: una svolta stilistica tra sintesi e frammentazione sonora (ECM, 1984)

«The Third Decade», pur collocandosi sulla linea evolutiva dell’avanguardia afro-americana, si distingue per la sua tensione verso l’eclettismo consapevole. In opposizione al misticismo organizzato di Sun Ra, alla densità ininterrotta di Cecil Taylor e all’astrazione analitica di Braxton, l’Art Ensemble of Chicago propone un modello performativo policentrico e meticcio.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nel contesto dell’avanguardia jazzistica afro-americana della seconda metà del Novecento, «The Third Decade» dell’Art Ensemble of Chicago si attesta come un punto nodale, tanto per ciò che riguarda la continuità storica di un’estetica radicale quanto per il suo tentativo di rifondarne i presupposti. Pur essendo profondamente radicato nella filosofia e nei principi dell’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), l’album si pone anche in dialettica con altri progetti coevi, tra cui spiccano l’universo para-mitologico della Sun Ra Arkestra ed il vigoroso formalismo improvvisativo della Cecil Taylor Unit.

A prima vista, alcune delle pratiche performative dell’AEOC – il ricorso a strumenti inconsueti, l’uso teatrale del corpo e della voce, la de-gerarchizzazione dei ruoli all’interno dell’ensemble – possono richiamare la Sun Ra Arkestra. Tuttavia, mentre Sun Ra elabora una cosmologia sonora fondata su una afrofuturistic mythology in cui l’universo musicale è esplicitamente inscritto in una narrazione extracorporea (i viaggi interstellari, Saturno come patria originaria, il recupero ritualizzato dell’antico Egitto), l’Art Ensemble si muove in una direzione meno dichiaratamente simbolica. In «The Third Decade» non si assiste ad un mitologema esplicito, bensì ad un collage di idiomi, una dialettica frammentaria tra lemmi afro-americani, europei, arcaici e contemporanei. Laddove Sun Ra tende ad una verticalizzazione liturgica della performance, l’AEOC opta per un orizzonte polifonico e dissonante, in cui l’eterogeneità non è sublimata ma esposta come materia viva. Inoltre, la dimensione rituale nell’Arkestra è spesso codificata secondo una drammaturgia visionaria e collettiva, mentre nell’AEOC si presenta come un work in progress disadorno, talvolta ironico, sempre autocosciente. Se Sun Ra mira a una trascendenza mitopoietica, l’AEOC affonda nel concreto della materia acustica, persino nei suoi momenti più spirituali. Altro polo di confronto, per opposizione strutturale, è la Cecil Taylor Unit, soprattutto nelle sue formazioni degli anni Settanta e primi Ottanta, in cui la musica risulta costruita come un’architettura fitta, stratificata e priva di interstizi. A differenza dell’AEOC, che fa largo uso del silenzio, del vuoto e dell’interpunzione percussiva, Taylor costruisce monoliti sonori in cui ogni gesto strumentale concorre ad un’affermazione di potenza continua, quasi anti-respiratoria.

In «The Third Decade», al contrario, si assiste ad un uso spaziale e temporale del suono che privilegia la rarefazione, la sospensione, l’imprevedibilità timbrica. La libertà improvvisativa non è mai semplicemente intensiva, ma piuttosto estensiva e rapsodica. Dove Taylor predilige la coerenza del flusso energetico, l’AEOC lavora per discontinuità, accostando frammenti di codice come un collage dadaista. In termini formali, la Unit tende ad una transizione continua tra improvvisazione e struttura – le composizioni di Taylor non prevedono cesure nette – mentre l’AEOC in questo album alterna motivi formalmente chiusi («Zero», «Funky AEOCO») ad episodi completamente aperti («The Bell Piece»), insistendo sul contrasto tra elementi ordinatori e momenti di anarchia timbrica. Ne scaturisce una poetica dell’alternanza più che della totalità. Va infine considerato che l’AEOC non è solo espressione dell’AACM, ma ne rappresenta forse la sintesi più compiuta. Tuttavia, se si confronta «The Third Decade» con altri esiti discografici dell’AACM (si pensi ai lavori di Anthony Braxton o Muhal Richard Abrams), emergono differenze significative. Braxton, ad esempio, adotta un approccio quasi da compositore post-weberniano, con sistemi notazionali complessi ed una tendenza alla modularità astratta. Abrams privilegia invece l’intersezione tra pratiche improvvisative ed orchestrazione aleatoria, mantenendo spesso un tono austero ed introspettivo. L’AEOC, in confronto, conserva una dimensione corporea, giocosa e burlesca, fondata su un senso performativo del suono che si rifà tanto al teatro popolare quanto alle pratiche rituali africane. In «The Third Decade» questa caratteristica si manifesta nella mobilità stilistica interna all’album: dal funk alla liturgia elettronica, dall’hard bop al soundscape onirico. Questa mobilità incarna pienamente l’ideale «dell’Artistic Freedom» promosso dall’AACM: libertà non come assenza di forma, bensì come possibilità illimitata di reinventarla.

«The Third Decade» non è semplicemente un titolo: è una dichiarazione, un crocevia simbolico che segna tanto la maturazione artistica dell’Art Ensemble Of Chicago quanto la temporanea conclusione della loro collaborazione con l’etichetta ECM, per riaprirla solo diciassette anni più tardi. L’album non si propone come vertice insuperabile della loro discografia, bensì come momento di riepilogo e trasformazione, in cui l’energia sperimentale degli esordi si riconfigura in una forma più raccolta, ma non meno visionaria. Non si tratta, a rigore, di un capolavoro monumentale, ma di un documento significativo, in cui la formazione riflette, stratifica e sintetizza le tensioni interne alla propria poetica. Il quintetto, composto dai visionari Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Malachi Favors e Don Moye, firma un lotto di composizioni che, pur non raggiungendo le vette vertiginose dei lavori precedenti come «Urban Bushmen», riesce comunque a veicolare con efficacia la multiforme tavolozza espressiva del gruppo. L’ascoltatore viene introdotto in un microcosmo sonoro intriso di echi rituali, timbri atipici ed accensioni improvvisative, in cui ogni brano funge da nodo in una rete tanto eterogenea quanto coesa. L’incipit che evoca suggestioni cinematografiche alla Tarkovskij più che alla Kubrick, carico di tensione sospesa e spiritualità aurorale. Non mancano le traiettorie più terrene, con un groove ostinato che richiama il miglior James Brown, benché rielaborato attraverso l’ottica obliqua e imprevedibile dell’ensemble. Le incursioni dei fiati, sempre spigolose, mai gratuite, non si limitano ad ornare, ma frantumano la regolarità ritmica in favore di una pulsazione cangiante e collettiva. La penna compositiva di Roscoe Mitchell si manifesta in due episodi distinti e complementari. « The Third Decade», si attesta come un vero e proprio statement estetico. I fiati, per lunghi tratti trattenuti e misurati, esplodono in un climax di energia selvaggia e quasi parossistica, che pare voler annunciare l’ingresso in una nuova fase artistica, non necessariamente più radicale, ma certo più consapevole delle proprie contraddizioni.

La narrazione sonora si dispiega come un ciclo variegato di miniature stilistiche, ognuna delle quali esplora un registro espressivo differente, pur mantenendo l’inconfondibile cifra dell’Art Ensemble Of Chicago: una sintesi colta e idiosincratica di improvvisazione radicale, linguaggi jazzistici storicizzati, folclore diasporico e astrazione timbrica. L’album, articolato in sei tracce, può essere letto come un mosaico acustico in cui ogni tessera contribuisce a definire una topografia musicale instabile ma coerente, in continua metamorfosi. «Prayer For Jimbo Kwesi» (Joseph Jarman) si apre con una tessitura sintetica rarefatta, ottenuta mediante l’impiego discreto del sintetizzatore, che introduce un’atmosfera sospesa, quasi liturgica. Il brano, concepito come un’elegia in forma libera, si sviluppa attraverso un crescendo organico in cui percussioni minute – piccoli oggetti sonori, campane tubolari, legni fruscianti – dialogano con le linee dei fiati. Jarman e Mitchell scolpiscono fraseggi obliqui, spesso in unisono sfasato, generando un’impressione di moto fluttuante. Si avverte una ritualità sotterranea, un intento meditativo che, pur non culminando in una risoluzione tonale, costruisce un ambiente sonoro carico di risonanze metafisiche. L’utilizzo dello spazio acustico, esaltato dalla produzione ECM, conferisce profondità tridimensionale alla composizione, facendo emergere la perizia timbrica del gruppo nel maneggiare materiali eterei senza indulgere nell’estetismo. «Funky AEOCO» rappresenta un netto cambio di registro: l’incipit è affidato a un riff di basso elettrico profondamente radicato nel linguaggio del funk afro-americano, cui si sovrappone una batteria sincopata e propulsiva. Eppure, la prevedibilità ritmica è presto scardinata da un intreccio di ottoni (tromba, sax alto e tenore) che sfida ogni simmetria, frantumando l’unità metrica con accenti asimmetrici e contrappunti non convenzionali. Bowie guida la sezione con una tromba dalla timbrica squillante, caricata di effetti glissanti e microtonalità volutamente «sporcate», reminiscenza delle strategie espressive del blues urbano e del jazz pre-bop. La tensione tra groove e frammentazione, tra pulsione danzante e disarticolazione formale, costituisce il cuore estetico del brano, che si configura come una parodia affettuosa e decostruttiva dei codici funky.

«Walking In The Moonlight», firmato da Roscoe Mitchell, è un esempio paradigmatico della capacità del gruppo di giocare con la melodia senza rinunciare alla propria libertà idiomatica. La struttura tematica è semplice, quasi cantabile, costruita su una progressione armonica circolare e discretamente tonale. L’assolo di sax tenore si dipana con eleganza lineare, in un fraseggio che alterna registri medio-bassi a escursioni acute trattenute, mai sovraccariche. Il brano ha una qualità quasi cinematografica: si muove come una sequenza contemplativa, sostenuta da un accompagnamento ritmico sobrio ma incisivo, nel quale le percussioni fungono più da colore che da propulsione. L’effetto complessivo è quello di una ballata trasognata, capace di evocare malinconia senza indulgere nella retorica lirica. «The Bell Piece», ancora di Mitchell, si colloca agli antipodi espressivi rispetto al brano precedente. Qui l’approccio è interamente improvvisativo: le strutture metriche sono abbandonate in favore di una processualità materica, in cui il suono si fa sostanza plastica. L’incipit, costruito attorno a un bordone grave – presumibilmente generato da un basso amplificato o da una percussione a membrana – apre ad un paesaggio sonoro dominato da interferenze acustiche, risonanze naturali e colpi isolati. Campane, piatti sfregati, e strumenti a fiato manipolati estemporaneamente, si incastrano in una polifonia disarticolata, che rimanda alle estetiche della musica concreta e alle pratiche rituali africane. Non c’è climax né risoluzione: il brano esiste come fenomeno percettivo, esperienza immersiva più che narrazione musicale. «Zero», di Lester Bowie, rappresenta un ritorno al linguaggio jazzistico più codificato, benché filtrato attraverso la lente deformante dell’ensemble. Il brano poggia su una struttura armonica ciclica, prossima al modalismo, sulla quale s’incunea un tema definito e periodico. La tromba di Bowie emerge come voce narrante, con un tono più lirico del consueto, meno incline alla provocazione sonora. Il dialogo con il sax di Jarman è improntato alla complementarità: fraseggio serrato, uso calibrato del vibrato, articolazione limpida. La sezione ritmica accompagna con eleganza, senza mai eccedere nella reiterazione, dosando dinamiche e densità con rigore cameristico. Si tratta, forse, del brano più «accessibile» dell’album, ma non per questo meno raffinato nella sua costruzione formale. Infine, «Third Decade» assume il ruolo di epilogo dichiarativo, un commiato esplosivo che concentra in sé le tensioni formali, le ambiguità espressive e le urgenze performative dell’intero album. L’inizio è rarefatto, segnato da un uso sparso delle percussioni e da vocalizzi occasionali che sembrano provenire da un’altra dimensione acustica. Poi, senza preavviso, i fiati irrompono con un’esplosione gestuale: ululati, squilli e glissati sovrapposti generano un climax apocalittico, un urlo collettivo che infrange ogni residuo di ordine tonale. L’impressione è quella di un’esplosione controllata: caos apparente, ma interiormente strutturato. Si tratta, probabilmente, di una dichiarazione poetica più che musicale: l’AEOC entra nel suo «terzo decennio» con la stessa radicalità performativa che aveva contraddistinto i suoi esordi, pur attraversando territori stilistici nuovi, ibridi, a tratti ironici.

A sostenere questo complesso edificio sonoro vi è una sezione ritmica tra le più versatili del jazz contemporaneo, capace di passare da strutture metronomiche a vortici timbrici, dal sostegno ritmico alla pura tessitura percussiva. Benché la critica della Penguin Guide To Jazz abbia liquidato l’album come «nient’altro che l’atrofia di una band un tempo radicale», tale giudizio risulta a tratti miope, incapace di cogliere la dialettica interna fra sperimentazione e ricapitolazione. Più che un segnale di decadenza, «The Third Decade» può essere interpretato come un momento di pausa riflessiva, in cui la furia iconoclasta degli esordi cede il passo ad una rinnovata esigenza di sintesi. Consigliabile tanto all’appassionato di jazz d’avanguardia quanto al curioso esploratore proveniente dal mondo rock o pop, questo lavoro rappresenta un punto d’ingresso privilegiato nel labirinto creativo dell’Art Ensemble Of Chicago. La sua forza risiede nella capacità di attraversare stili, epoche e atmosfere senza mai perdere l’identità profonda di un collettivo che ha saputo trasformare la libertà in metodo ed il caos in forma. «The Third Decade», pur collocandosi sulla linea evolutiva dell’avanguardia afro-americana, si distingue per la sua tensione verso l’eclettismo consapevole. In opposizione al misticismo organizzato di Sun Ra, alla densità ininterrotta di Cecil Taylor e all’astrazione analitica di Braxton, l’Art Ensemble Of Chicago propone un modello performativo policentrico e meticcio. In ciò risiede la sua specificità: una musica che non afferma dogmi, ma esplora possibilità. Un laboratorio sonoro aperto, dove l’errore è risorsa, l’incoerenza è strategia ed il silenzio diventa parte integrante della grammatica musicale.