«L’amore supremo» di Remo Brandoni. Commenti al racconto sul capolavoro di John Coltrane

// di Guido Michelone //

Prima di pubblicare un libro, l’editore – grande o piccolo che sia – dovrebbe, delegando un esperto (di solito il correttore di bozze), valutare la veridicità dei contenuti, soprattutto quando si tratta di saggi, manuali, biografie e fiction ispirate a fatti o persone della storia o dell’attualità. Ritengo che sarebbe non solo utilissimo ma doveroso, insomma, segnalare imprecisioni o fesserie da parte dell’autore, talvolta in assoluta buona fede, ma con approssimativa cultura sull’argomento di cui si sta occupando.

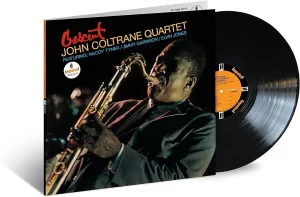

Oggigiorno, che si pubblica molto (forse troppo), infatti, mi capita spesso di trovare alcune sviste clamorose, che rimangono tali persino una volta che il libro è stampato e uscito in libreria. Mi è accaduto infatti in tre bei romanzi – tutti riguardanti non a caso figure storiche del XX secolo a opera di altrettanti validi romanzieri – di leggere sostantivi errati: ad esempio ‘vinili’ per indicare i ‘78 giri’, oppure in due diversi testi ‘telecamera’ al posto di ‘cinecamera’ (o ‘camera’, ‘cinepresa’, ‘macchina da presa’); sarebbe come ad esempio confondere il lapis con la biro o la stilografica (per restare nella scrittura) o un pompelmo con un’arancia, un cavallo con un mulo, eccetera, eccetera. Tutto questo mi porta a dire che nel lungo racconto di Remo Grandoni “L’amore supremo” (Edizioni fingerpicking.net, collana Le Ruzzole, 2024) a proposito di “A Love Supreme” (1965) di John Coltrane è sempre e solo indicato un generico sax (o sassofono) e mai la tipologia che, in quest’album seminale, concerne il tenore (mentre il soprano è momentaneamente accantonato). La genericità compromette in parte anche i bei disegni di Chiara Di Vivona dove lo strumento in un paio di casi sembra un contralto (giustificato solo da un’illustrazione riferibile inequivocabilmente al quartetto di Charlie Parker con Miles Davis, che però non ha attinenza diretta con il testo scritto).

Al di là di ciò, ritengo che la trama de “L’amore supremo” sia sostanzialmente corretta, benché per eccesso (non difetto) spinta sul versante dell’esaltazione di un modello improvvisativo assoluto e su quello di un ritratto di Trane atteggiato a guru o guida spirituale dei suoi comprimari McCoy Tyner (pianoforte), Jimmy Garrison (contrabbasso), Elvin Jones (batteria). In realtà l’affiatamento non è dovuto alle prediche sempre più convincenti del leader alla ritmica, perché il rodaggio del quartetto esiste da tempo, così come alcune invenzioni melodiche vengono sperimentate in concerto già prima di entrare – in quel fatidico 9 dicembre 1964 – negli studios di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs (New Jersey).

Brandoni – in parte informato dall’eccellente analisi di Ashley Kahn dal titolo “A Love Supreme. Storia del capolavoro di John Coltrane” uscito in Italia nel 2004 per Il Saggiatore – recupera le dichiarazioni di Trane per usarle come assunto teorico, insistendo sul côté trascendente, ma omettendo parecchie notizie sulla musica stessa, utili anche quando mi sembra che stia portando avanti un discorso teorico fin troppo idealistico. Non ritengo infatti giusto parlare di musica improvvisata al momento quale unicum, mentre latita il dato oggettivo di “A Love Supreme” quale suite in quattro parti dai titoli emblematici – nell’ordine Acknowledgement, Resolution, Pursuance, Psalm – e da una strutturazione perfetta, benché il tutto si concretizzi lungo una sola ininterrotta giornata, con rare indicazioni scritte.

Dunque mi risulta arduo – sulla base della mia esperienza personale con il disco originario, peraltro coeva a quella di Brandoni – abbracciare in toto la tesi del carattere mistico-religioso-spiritualista di “A Love Supreme” quasi a livello di volontà testamentaria, perché all’epoca e in seguito, fino a oggi, l’album viene percepito e apprezzato soprattutto per i valori musicali intrinseci. E di conseguenza credo quindi sia difficilissimo collocare il long playing (come tutto Trane, in particolare quello successivo) nella corrente di ‘spiritual jazz’ di recente invenzione da parte della critica americana, per indicare i 33 giri che, tra gli anni Cinquanta e Ottanta (ma con strascichi fino a oggi) offrono concrete simbiosi tra suono e religione, come farà ad esempio dopo la morte del marito, la stessa Alice Coltrane.

Ma per me resta ancora un punto da chiarire: nella lunga premessa Brandoni racconta di acquistare l’LP nel 1974 senza mai riuscire ad ascoltarlo sino in fondo per quasi mezzo secolo. Ma non spiega il perché, se non con filosofeggiamenti astratti. Ora va storicamente ricordato che la prima edizione italiana, regolarmente distribuita, di “A Love Supreme” è proprio quella del 1974, che ottiene un incredibile (forse inaspettato) successo commerciale, ponendosi ai primi posti della hit parade jazzistica accanto ai recenti lavori di Miles Davis, Weather Report, Perigeo, Mahavisnhu Orchestra, ossia tutta fusion music. Il fatto è che a parte alcuni esponenti della creative music – da Anthony Braxton a Steve Leydi, da Sam Rivers a Joseph Jarman e Roscoe Mitchell – il sassofonista di riferimento a metà Seventies è proprio, stilisticamente parlando, il defunto Trane: ricordo benissimo, al proposito, la crisi momentanea di Ornette Coleman e Archie Shepp – ritenuti i geni del free nei Sixties assieme all’autore di “Ascension” pochi mesi dopo “A Love Supreme” – mentre pronto ad adeguarsi in parte al jazzrock c’è il redivivo Sonny Rollins.

Tutta la musica di quel periodo che sembra prendersi una pausa di riflessione dall’impegno politico più o meno legato alle istanze sperimentaliste, guarda, per tecnica, arte, comunicativa, al John Coltrane degli ultimi LP Atlantic e dei primi Impulse: rammento Trane quale unico vero mito jazz contemporaneo a sei-sette anni dalla scomparsa, con “A Love Supreme” tra i lavori più accessibili – e duraturi in quanto a bellezza – per chi all’epoca, tra i musicisti e gli ascoltatori vuole e ama giostrarsi tra modale, hard bop, free, fusion, ethno-world. E – sto per concludere – nel fare letteratura jazz consiglio, oltre conoscere a fondo la storia della musica afroamericana, di leggere e rileggere, senza autocitarmi, almeno “Il persecutore” di Julio Cortazar e “Scrivere bop” di Jack Kerouac, per non restare tanto indietro a loro. Ma per terminare davvero, confesso che la letteratura per l’infanzia giustifica molte cose e questo è un libro che si può tranquillamente dare in mano i bambini, anche prima e dopo le incoraggianti parole di Paolo Fresu nella precisa introduzione.