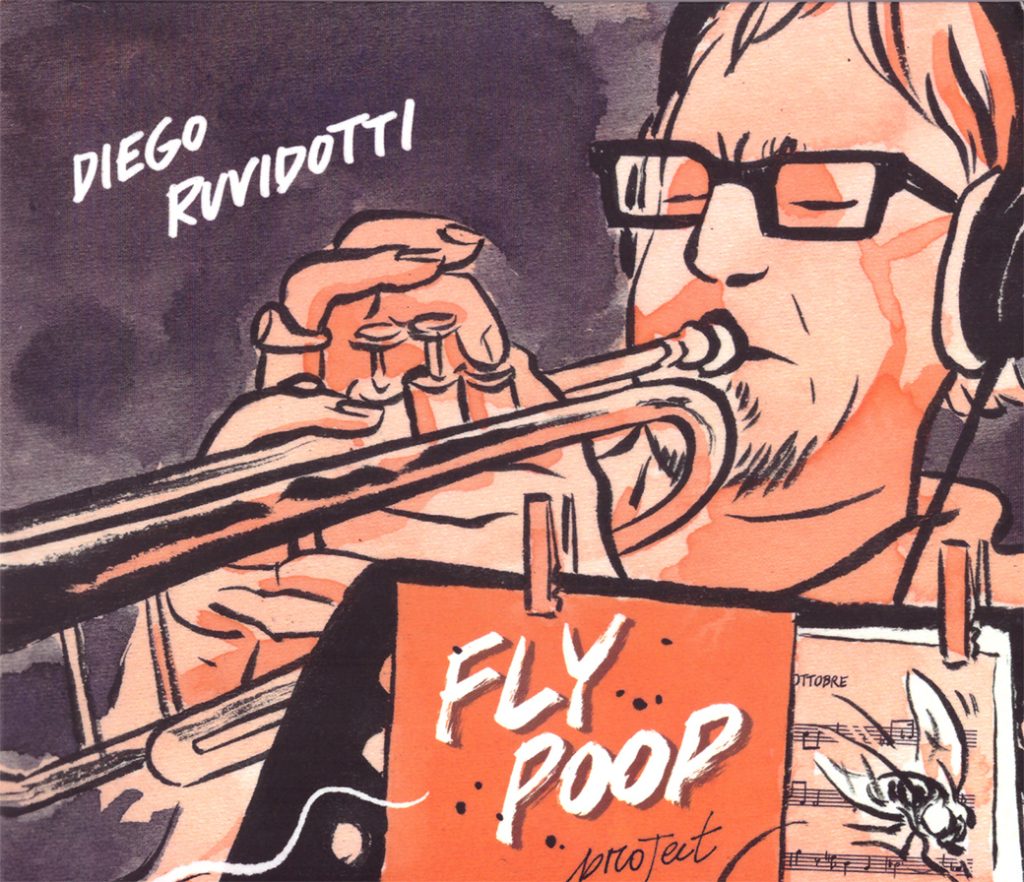

«Fly Poop» di Diego Ruvidotti: tra flicorno, tromba e fumetto, la costruzione di un universo acustico e visivo (Barly Records, 2025)

«Fly Poop» affiora come un racconto a vignette sonore, dove le note, intese come segni provvisori, mirano ad evocare traiettorie, deviazioni e memorie. Seguendo tale percorso, il jazz diventa pratica di relazione, spazio di risonanza e campo di forze in cui le voci strumentali si modulano l’una sull’altra, come in una tavola fumettistica dove ciascun grafema è già un dialogo.

// Francesco Cataldo Verrina //

«Fly Poop» di Diego Ruvidotti, edito dalla Barly Records, si presenta come un concept stratificato, frutto di una lunga sedimentazione compositiva e di una pratica laboratoriale che rifugge ogni rigidità prescrittiva. Il titolo, volutamente provocatorio, nasce da una riflessione sulla natura grafica della scrittura musicale, intesa come traccia astratta e quale velatura simbolica da cui far scaturire la materia sonora. L’eco della celebre frase, riportata nell liner notes ed attribuita a Mozart – «le note sono solo cacche di mosca sul pentagramma» – non viene citata per vezzo, ma piuttosto per affermare una poetica fondata sull’evanescenza del segno e sulla centralità dell’atto performativo.

Ruvidotti, trombettista di solida formazione e sensibilità compositiva interiormente multiforme, affida a nove soluzioni tematiche originali un percorso che si snoda tra riferimenti storici, reazioni emotive ad eventi epocali, i quali oltrepassano la mera descrizione, tentando di suggerire e di collocare l’ascoltatore in un tempo emotivo condiviso nel riflesso di accadimenti che hanno inciso sulla coscienza collettiva: il terremoto di Amatrice, la pandemia, l’invasione dell’Ucraina, l’alluvione in Emilia-Romagna. In altri casi, la collocazione temporale diviene pretesto per una scrittura che si lascia innervare da impressioni stagionali e da microclimi interiori. La prassi compositiva adottata da Ruvidotti si fonda su una logica di apertura e di fiducia reciproca, in cui la melodia, le sigle armoniche ed una linea essenziale di basso costituiscono l’innesco, ma il materiale viene poi modellato, arricchito o rarefatto dai compagni di viaggio, sulla scorta di un metodo che privilegia l’ascolto e la reattività. Tale approccio, lungi dall’essere semplicemente democratico, si radica nella tradizione jazzistica più autentica, dove la partitura è sempre in funzione dell’interazione e del gesto sonoro condiviso. Sul piano stilistico, l’album si posiziona nel solco di una tromba che ha attraversato molteplici territori: dal cool jazz al post-bop, dalla fusion all’acid jazz, con rimandi a figure emblematiche come Roy Hargrove e Kenny Wheeler, ma anche a voci europee capaci di tessere una propria grammatica timbrica. Ruvidotti, scevro dal citazionismo fine a se stesso, filtra e rielabora, facendo leva su una padronanza strumentale tecnicamente raffinata e su una ratio interpretativa che sa essere tanto eloquente quanto sfuggente. Il colore sonoro del flicorno, in particolare, viene impiegato per dispensare atmosfere più intime, mentre la tromba si fa vettore di frizioni, slanci e contrappunti. Il quartetto che lo affianca – Angelo Lazzeri alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso e Paolo Corsi alla batteria – partecipa attivamente alla costruzione di ogni episodio sonoro. Lazzeri dispensa trame armoniche con accortezza ed inventiva, Zorn plasma il profilo ritmico con una presenza mai invadente, mentre Corsi ravviva le dinamiche con una metodologia che sa essere tanto incisiva quanto vaporizzata. L’interplay tra i quattro bypassa la semplice somma di competenze, generando un tessuto espressivo che vibra di ascolto reciproco e di tensione formale. In questo spazio aperto, il jazz si rivela per ciò che è: un linguaggio che si rinnova nel respiro collettivo, nella porosità dell’ascolto e nella terra di confine tra rimembranza ed invenzione. Particolare menzione merita l’art work, curato da Lucio Ruvidotti (figlio di Diego), che non si limita ad illustrare, bensì compone un racconto parallelo, dove la grafica fumettistica, il booklet interno e la narrazione visiva delle sessioni di registrazione presso lo studio Entropya (20 e 21 giugno 2024) delineano un universo estetico coerente, in cui l’azione musicale trova una sua eco figurativa. Siamo alle prese con un’operazione decorativa e strutturale al contempo, mentre la dimensione visiva diviene parte integrante del progetto, contribuendo a sedimentare una memoria condivisa.

La pagina inaugurale, «Blues Based», impiega il blues come dispositivo narrativo, con un impianto accordale fondato su dosaggi calibrati ed un walking di basso che riporta al cinema noir degli anni ’40, in particolare alle atmosfere urbane di «Out Of The Past» di Jacques Tourneur; perfino ad «Ascensore per il patibolo» di Miles Davis. Il colore sonoro pennellato da Ruvidotti, velato e screziato, pare specchiarsi in una condizione esistenziale più che in un’estetica jazzistica. La chitarra di Lazzeri, con fraseggi obliqui e contrappuntistici, introduce una dimensione quasi fumettistica, come se si muovesse nel tracciato di una tavola di Hugo Pratt. «Get Out» è un componimento breve, ma incisivo e pregno di funkiness, tanto che sembra reagire con urgenza ad una situazione di costrizione. Il titolo, che richiama l’omonimo film di Jordan Peele, va inteso come come eco di una tensione sociale e psicologica. La batteria di Corsi srotola un ritmo spezzato, quasi claustrofobico, mentre la tromba si fa voce di fuga e di rottura. L’intero paragrafo sonoro agisce nell’alveo di un plot filmico compresso, similmente ad un cortometraggio che non concede tregua. Nel fluire della trama tematica di «Settembre» si coglie una malinconia stagionale. Le progressioni armoniche, impiantate su intervalli discendenti e sospensioni modali, rimandano al cinema contemplativo di Abbas Kiarostami, dove il paesaggio si fa specchio interiore, mentre la fisiologia acustica diviene più rarefatta. Ruvidotti spalma sul suo cammino una membrana acustica che riflette il trascorrere del tempo, mentre la chitarra tesse un ordito accordale che ricorda le linee grafiche di un fumetto poetico, alla maniera di Lorenzo Mattotti. «Ottobre», emerge alla stregua di una pagina complementare a «Settembre», ma più brunita e crepuscolare. Le tensioni armoniche si fanno più vaporose, con sovrapposizioni ritmiche che lasciano presagire un’instabilità latente. Il riferimento implicito va al terremoto di Amatrice, quale impulso emotivo che genera fratture nella scrittura. Il contrabbasso di Zorn agisce come elemento tellurico sotterraneo, mentre Ruvidotti agisce in seno ad una ricognizione sonora, come se cercasse di mappare le crepe. L’intera sceneggiatura sonora potrebbe essere visualizzata in maniera simile ad una tavola fumettistica frammentata, dove ogni vignetta diventa una variazione sul tema della perdita. «Blue Vibes» si colloca nell’alveo di una tradizione jazzistica più espansiva, con richiami soulful. Il titolo, volutamente ambiguo, non rimanda a uno stato d’animo, ma piuttosto ad una vibrazione cromatica. La tromba assume un’aura fonica più indagativa, quasi cinefila, come se volesse cogliere le ambientazione notturne di «Mo’ Better Blues» di Spike Lee. Il quartetto dialoga con fluidità, ma senza compiacimento, dove ciascun intervento risulta calibrato ed ogni pausa diviene parte della scrittura. La grafica fumettistica del booklet trova qui una sua eco musicale, come se le linee disegnate si trasformassero in fraseggi.

«Wake Up» si sostanzia come una reazione alla stasi pandemica, mostrando una tensione verso il risveglio. Il titolo, che potrebbe suggerire uno slogan, viene invece promulgato come invito ad una riattivazione percettiva. La rete armonica, poggiata su accordi sospesi e risoluzioni ritardate, fanno germinare un intreccio motivico che si dischiude gradualmente, come la sequenza cinematografica di un risveglio urbano. La batteria, con tocchi leggeri ed accenti improvvisi, riflette il ritmo di una città che riprende a respirare. Il profilo acustico generale richiama talune atmosfere in cui post-modernità ed emozione si avvitano in una narrazione congiunta. «No Hate No Fear» sancisce un repulsione verso la guerra in Ucraina e non solo. Il titolo, assertivo ma non retorico, viene curato e ravvivato musicalmente mediante una profilassi che alterna escavazione emotiva e distensione. La tromba assume un ruolo di un Io-narrante in un documentario immaginario. Il contrabbasso di Zorn dirama una procedura che pare riflettere il passo di chi cerca riparo, mentre la chitarra introduce calibrate dissonanze. L’intero episodio sonoro potrebbe essere visualizzato come una tavola di fumetto-reportage. «Tail Of 2023» suggerisce una coda, un residuo ed un ricordo. Le progressioni accordali si fanno più circolari, come se cercassero di trattenere il tempo. Il fraseggio di Ruvidotti fa emergere il dubbio, mentre la batteria distilla un ritmo cadenzato che sembra riverberare il passo incerto di un anno che non vuole finire. Il riferimento implicito va alla fine del ciclo pandemico, ma anche alla persistenza di un’incertezza globale. Il profilo espressivo generale richiama le atmosfere di «The Man Who Fell To Earth» di Nicolas Roeg, dove il tempo si allunga e si frammenta. «Rush Away», atto conclusivo dal tempo più dilatato, consente un’esecuzione più variata, con sezioni che si accatastano e si dissolvono. Il titolo suggerisce una fuga, ma anche una tensione verso l’altrove. L’ottone di Ruvidotti disegna i contorni di una fisionomia sonora più aspra, come se volesse forzare il confine. La chitarra di Lazzeri cesella un controcanto simile al tratto nervoso di un fumetto underground, mentre la batteria ed il contrabbasso elaborano un tessuto ritmico che spinge con urgenza. Più che un album, «Fly Poop» affiora come un racconto a vignette sonore, dove le note, intese come segni provvisori, mirano ad evocare traiettorie, deviazioni e memorie. Seguendo tale percorso, il jazz diventa pratica di relazione, spazio di risonanza e campo di forze in cui le voci strumentali si modulano l’una sull’altra, come in una tavola fumettistica dove ciascun grafema è già un dialogo.