Ombre armoniche: Brad Mehldau e il lirismo di Smith e Drake nel nuovo «Ride Into The Sun» (Nonesuch Records, 2025)

«Ride Into The Sun» si presenta come l’ennesima tappa di un itinerario artistico che, pur attraversando territori eterogenei, mantiene una coerenza di base: quella di un pensiero musicale che rifugge le etichette e si nutre di contaminazioni, senza mai perdere di vista la centralità del gesto pianistico come atto poetico.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La discografia di Brad Mehldau per la Nonesuch si è arricchita nel tempo di opere che testimoniano una costante tensione verso l’ibridazione dei linguaggi: Suite: April 2020, concepito durante il confinamento pandemico, Jacob’s Ladder, riflessione musicale su temi spirituali e biblici, e Your Mother Should Know, dedicato al repertorio dei Beatles, delineano un percorso in cui la tradizione s’interseca con la ricerca personale. Le recenti pubblicazioni After Bach II e Après Fauré confermano questa vocazione dialogica, in cui il confronto con i grandi del passato diventa occasione di rinnovamento stilistico. Infine, Formation: Building a Personal Canon, Part I, memoir pubblicato nel 2023, offre uno sguardo privilegiato sull’officina interiore di Mehldau, rivelando il processo costruttivo di un’identità artistica fondata sulla riflessione, sull’ascolto e sulla continua ridefinizione del proprio canone espressivo.

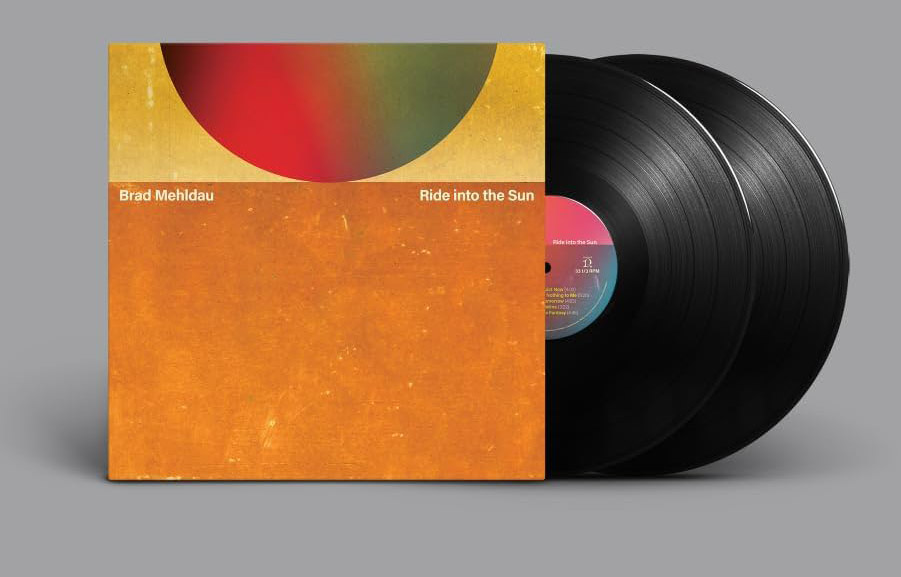

La pubblicazione di «Ride Into The Sun» sotto l’egida della Nonesuch Records si posiziona all’interno di un itinerario artistico che Brad Mehldau ha saputo tracciare con coerenza nel corso degli anni. Il progetto si attesta come un omaggio meditato e affettuoso all’universo poetico di Elliott Smith, cantautore dalla sensibilità obliqua e dalla scrittura armonicamente sofisticata, la cui eredità musicale continua a riverberarsi nel panorama contemporaneo. Il disco ruota attorno all’asse centrale del pianoforte di Mehldau, ma si arricchisce di una tessitura strumentale variegata grazie alla presenza di musicisti di spicco: Daniel Rossen, voce e chitarra proveniente dall’esperienza con i Grizzly Bear; Chris Thile, mandolinista dalla finezza timbrica inconfondibile; Felix Moseholm e John Davis al contrabbasso, quest’ultimo anche responsabile della curatela del progetto; Matt Chamberlain alla batteria, figura di riferimento in ambito cantautorale; ed infine un ensemble cameristico diretto da Dan Coleman, già collaboratore di Mehldau nell’album Highway Rider del 2010. Tale congiunzione di personalità musicali contribuisce a delineare un paesaggio sonoro stratificato, in cui l’estro del pianista si annoda sinesteticamente ai timbri ed ai colori orchestrali in un dialogo costante. La scelta si concentra su dieci composizioni di Smith, affiancate da quattro pezzi originali di Mehldau, concepiti come riflessi e prolungamenti dell’estetica smithiana. A questi si aggiungono due riletture emblematiche: «Thirteen» dei Big Star, già interpretata da Smith, e «Sunday» di Nick Drake, artista che Mehldau considera una sorta di «padrino visionario» del cantautore americano. L’inclusione di questi due motivi non risponde ad una logica antologica, bensì a un intento evocativo, volto a delineare una genealogia poetica che attraversa le ombre luminose di Smith e Drake, accomunati da una scrittura intimista e da un senso del tempo musicale sospeso e contemplativo.

La scrittura drakeiana si distingue per un uso raffinato della chitarra acustica, spesso accordata in modalità alternative, che gli consente di costruire armonie oblique e progressioni modali dal sapore quasi impressionistico. Il fraseggio strumentale, mai virtuosistico, si sviluppa con una fluidità che richiama il linguaggio del pianismo romantico, pur mantenendo una dimensione intimista e raccolta. In questo senso, la sua musica si colloca in una zona liminale tra folk, jazz e musica da camera, sfuggendo a ogni classificazione rigida. Le liriche, intrise di simbolismo e di immagini naturali, evocano un mondo interiore frantumato, dove il tempo si dilata e la voce narrante sembra sempre sul punto di dissolversi. Drake descrive, allude. I suoi testi sono costellati di figure evanescenti, di paesaggi crepuscolari, di presenze che si affacciano e svaniscono. La voce, flebile e distante, non cerca mai il centro della scena. È come se Drake cantasse da un altrove, da una soglia che separa il visibile dall’invisibile.

Elliott Smith, all’anagrafe Steven Paul Smith, rappresenta una delle voci più intense e vulnerabili del cantautorato statunitense degli anni ’90 e primi 2000. Nato a Omaha il 6 agosto 1969 e cresciuto tra Texas e Oregon, Smith ha saputo coniugare una scrittura lirica intimista con una sensibilità armonica sorprendentemente sofisticata, che lo ha reso figura di culto ben oltre i confini dell’indie rock. Dopo un primo periodo con gli Heatmiser, la sua carriera solista prende avvio nel 1994, segnando un netto distacco dalle sonorità grunge per abbracciare un minimalismo espressivo che si rifà tanto alla tradizione folk quanto alla malinconia melodica dei Beatles, suoi numi tutelari. La voce, flebile e quasi sussurrata, si sovrappone spesso in armonie stratificate grazie all’uso sapiente del multitracking, generando un effetto di intimità rarefatta e struggente. Il riconoscimento internazionale arriva nel 1998, con «Miss Misery» candidata all’Oscar per la colonna sonora del film Will Hunting – Genio ribelle. Tuttavia, la sua fama non si traduce mai in una piena esposizione mediatica, poiché Smith rimane un artista schivo, tormentato e profondamente legato ad una visione della musica come rifugio e confessione. La sua poetica si nutre di fragilità esistenziale, di relazioni spezzate, di dipendenze e di una costante tensione tra luce e ombra. In tal senso, la sua musica si avvicina a quella di altri «angeli caduti» della storia del rock, come Nick Drake o Syd Barrett, con cui condivide una sensibilità acuta ed una difficoltà a trovare un equilibrio nel mondo esterno. La sua morte, avvenuta il 21 ottobre 2003 a Los Angeles in circostanze ancora oggetto di dibattito, ha cristallizzato la sua figura in una dimensione quasi mitica. Al netto della biografia tragica, ciò che resta è un corpus discografico di rara bellezza, in grado di parlare al cuore con una sincerità disarmante ed una concretezza armonica che continua ad ispirare musicisti in ogni ambito dello scibile sonoro.

Nel rievocare il primo incontro con Smith, Mehldau ricorda il fervore creativo che animava Largo Club di Los Angeles, luogo di convergenza per una generazione di cantautori e strumentisti in cerca di nuove forme espressive. Lì, accanto a figure come Rufus Wainwright e Fiona Apple, si delineava una sorta di rinascimento della scrittura musicale, in cui la canzone tornava a essere laboratorio di ricerca e veicolo di introspezione. Mehldau, in quel contesto, accompagnava Smith nelle sue esecuzioni, instaurando un rapporto musicale che avrebbe lasciato tracce durature nel suo repertorio. La riflessione armonica che Mehldau propone su «Tomorrow Tomorrow» rivela una consapevolezza analitica abissale: la combinazione di modi maggiore e minore, cifra distintiva della scrittura smithiana, viene estesa nel solo pianistico, in un gesto che richiama le modulazioni emotive di Schubert e Brahms. Il riferimento al celebre aforisma «sorridere tra le lacrime», attribuito a un biografo di Brahms, trova una risonanza particolare in «Better Be Quiet Now», opener del disco, in cui la malinconia si stempera in una dolcezza quasi elegiaca. Il titolo dell’album, tratto da un verso di «Colorbars», assume una valenza simbolica: «Ride Into The Sun» diventa immagine di transito, di comunione spirituale con un artista che ha lasciato il mondo terreno ma continua a parlare attraverso la sua musica. Mehldau, nel descrivere questa sensazione, evoca una dimensione mistica, in cui l’ascolto si traduce in rito di presenza e memoria. Brad Mehldau, Elliott Smith e Nick Drake costituiscono un triangolo artistico in cui convergono sensibilità affini e prospettive divergenti, ciascuna radicata in un linguaggio musicale distinto ma permeabile. Il loro incontro, sebbene non diretto sul piano biografico, si realizza in una dimensione estetica e spirituale, dove il jazz, il cantautorato e l’inquietudine esistenziale si avvitano sulla scorta di forme espressive del tutto inedite. Le differenze fra i tre si manifestano nel medium espressivo: Mehldau lavora con l’astrazione del pianoforte, Smith con la confessione melodica, Drake con la contemplazione armonica. Tuttavia, ciò che li unisce è una tensione comune verso l’essenziale, una ricerca del nucleo emotivo della musica, una volontà di tramutare il dolore in bellezza. In questo senso, «Ride Into The Sun» non è solo un tributo, ma un atto di comunione, in cui Mehldau si fa tramite tra mondi apparentemente distanti, riconoscendone le risonanze profonde

A conti fatti, la cifra stilistica di Mehldau si regge su un equilibrio sapiente tra introspezione lirica e complessità armonica, tra controllo tecnico e slancio emotivo. Tale alchimia gli consente di affrontare materiali extra-jazzistici senza mai scadere nella mera trascrizione, ma anzi elevandoli a oggetti di contemplazione musicale, in cui ogni nota sembra scaturire da un’urgenza interiore più che da un calcolo razionale. «Ride Into The Sun» si presenta così come l’ennesima tappa di un itinerario artistico che, pur attraversando territori eterogenei, mantiene una coerenza di base: quella di un pensiero musicale che rifugge le etichette e si nutre di contaminazioni, senza mai perdere di vista la centralità del gesto pianistico come atto poetico.