Pipa, sigaro, tabacco, jazz, classica e pop: in comune la musicalità del buon vivere

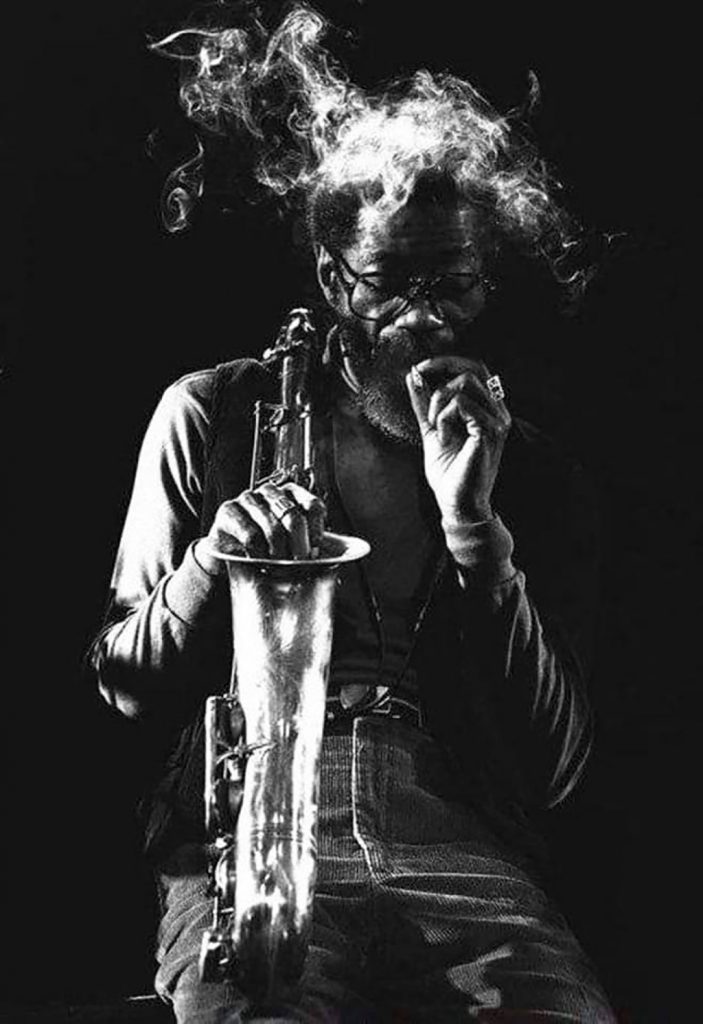

Charles Mingus

Nel gesto lento e misurato si manifesta una forma di resistenza al frastuono del mondo, un invito a rallentare, a lasciare che il suono si dispieghi con calma ed intensità. Il fumo, che si solleva e si dissolve, diventa metafora di un tempo sospeso, di un’esperienza che si consuma senza fretta e che si lascia cogliere senza essere afferrata.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Il fumo del tabacco assume una presenza discreta eppure imprescindibile, s’inserisce nel respiro del musicista e nel fluire del suono con la stessa naturalezza con cui il silenzio segue la melodia. Non si limita ad un ruolo accessorio, ma diviene compagno del pensiero, custode di pause necessarie e di riflessioni che si diffondono tra una nota e l’altra. Il gesto del fumare si dilata nel tempo, scandisce un ritmo interno che si accorda con l’improvvisazione, con la tensione ed il rilascio propri del jazz, ma non solo.

La pipa evoca un cerimoniale antico, che affonda le radici in pratiche di meditazione e contemplazione, trasformandosi in strumento di concentrazione, in grado di orientare l’attenzione verso un ascolto profondo. Nel gesto lento e misurato si manifesta una forma di resistenza al frastuono del mondo, un invito a rallentare, a lasciare che il suono si dispieghi con calma ed intensità. Il fumo, che si solleva e si dissolve, diventa metafora di un tempo sospeso, di un’esperienza che si consuma senza fretta e che si lascia cogliere senza essere afferrata. Il sigaro non nasce per un consumo rapido ma per essere vissuto. Ciascuna boccata costituisce una pausa, qualsiasi combustione una riflessione, qualunque forma o tipologia una scelta. La sua storia non appare lineare ma stratificata come le sue foglie. Nel corso degli anni, da rito a piacere, da medicina a meditazione, il sigaro continua a partecipare alla costruzione di un tempo altro, dove il pensiero non ha fretta di scorrere e di dissiparsi.

Nel corso della storia del jazz, molti musicisti hanno affidato alla pipa un ruolo che trascende la semplice abitudine. Dizzy Gillespie, inventore del tipico outfit dei boppers, univa al proprio atteggiamento creativo, estetico e sonoro, la passione per il fumo, trovando nella pipa una complicità silenziosa che accompagna l’elaborazione delle idee musicali. Charles Mingus utilizzava la pipa come strumento di riflessione e di protesta, integrandola nella propria ritualità quotidiana con una coerenza che si riflette nella complessità delle sue composizioni. Bing Crosby contribuì a consolidare l’immagine della pipa come simbolo di una certa eleganza sonora, di una postura che privilegia la misura e la contemplazione.

Ron Carter non ha mai ostentato la pipa quale ornamento. Le fotografie, che lo ritraggono spesso con l’oggetto del desiderio tra le dita, in momenti di pausa, di concentrazione e di ascolto, diventano parte della postura musicale e del modo di suonare il contrabbasso. Il suo elaborato musicale si articola con precisione, con misura e con profondità. Ogni nota si colloca come una scelta e qualunque pausa come una combustione. Il contrabbasso rappresenta un sostegno ritmico e la pipa partecipa a tale prassi, come se il fumo ne disegnasse le geometrie invisibili ed ciascuna boccata fosse una modulazione armonica. La cavata ed il tocco di Carter sono ritmicamente impeccabili e l’armonia brillante. La pipa si pone accanto a questo rigore, come pausa che prepara, mood che orienta, combustione che misura e che, pur non mostrandosi, s’integra. Non vanno dimenticati, ad esempio, Archie Shepp, il profeta del free jazz che riversava nel fumo un aura di protesta o McCoy Tyner che faceva della pipa una lunga progressione armonica, tra meditazione e spiritualità coltraniana. L’avanguardia jazzistica si arricchisce di altri due convinti fumatori: Anthony Braxton e Ornette Coleman, la cui inquietudine accordale e l’atto di volere sempre sobillare il sistema accordale si placava in un nuvola di fumo, tra pipa e sigaro.

Il fumo nasce come atto rituale, come combustione lenta di una foglia che attraversa secoli e continenti. Le prime tracce sono Rintracciabili nell’area caraibica, dove le popolazioni indigene utilizzavano il tabacco non per svago, ma per le cerimonia, per le guarigioni e per i riti sciamanici. Quando gli europei giunsero sull’isola di Santo Domingo, trovarono già radicata una pratica che univa fumo e spiritualità, combustione e conoscenza. La pianta del tabacco cresceva in tutto l’arcipelago, ma fu Cuba a trasformarla in arte. Dopo la rivoluzione del 1959, molte manifatture cubane furono nazionalizzate. I maestri sigarai emigrarono verso la Repubblica Dominicana, l’Honduras, il Nicaragua, portando con sé non solo la tecnica, ma la grammatica del gesto. In Europa, la tradizione si radica nei Paesi Bassi, in Germania e in Italia, dove il sigaro Toscano assume una fisionomia distinta, più ruvida, più diretta, ma non meno intensa. Il sigaro italiano nasce da un incontro fortuito tra clima, materia ed ingegno. Nell’agosto del 1815, un acquazzone estivo colpì un carico di tabacco Kentucky lasciato ad essiccare nel piazzale della manifattura di Santa Caterina delle Ruote, a Firenze. Il sole che seguì la pioggia innescò una fermentazione spontanea, mentre le foglie cambiarono odore, consistenza e sapore. Invece di scartarle, si decise di arrotolarle e venderle come sigari popolari. Il successo fu immediato. Nel 1818, la manifattura di Sant’Orsola avviò la produzione regolare di quello che sarebbe diventato il sigaro Toscano. La coltivazione del tabacco Kentucky, varietà robusta e adatta alla fermentazione, si radicò in Italia a partire dal 1876. Le zone vocate si distribuiscono tra Toscana, Umbria, Campania e Veneto, dove il microclima favorisce una lenta essiccazione ed una stagionatura controllata. Il tabacco non viene trattato con aromi, poiché la sua forza deriva dalla foglia intera, dalla fermentazione naturale e dalla lavorazione artigianale. Il sigaro italiano come il jazz non cerca levigatezza; non si affida alla dolcezza, ma predilige la tensione. Ogni sigaro è una composizione, qualunque combustione costituisce una variazione e qualunque boccata diventa una pausa che prepara il pensiero.

Anche la pipa nasce come strumento di meditazione, di raccoglimento, di sospensione. Le sue origini – come accennato – si perdono tra rituali antichi e gesti quotidiani, tra cerimonie indigene e pause borghesi, tra contemplazione e costruzione del tempo. Con l’Erica Arborea che la pipa trova la sua forma più resistente, più elegante, più sonora. L’Erica Arborea cresce nella macchia mediterranea, tra Liguria, Toscana, Sardegna, Calabria, Sicilia, Corsica, Grecia, Spagna, Algeria e Marocco. Non ogni arbusto genera il rizoma: solo uno su tre sviluppa il ciocco, quella massa ovoidale nascosta appena sotto la superficie del terreno, che può impiegare fino a settant’anni per raggiungere la dimensione utile all’estrazione. Il ciocco sopravvive agli incendi, si forma lentamente, si raccoglie con cautela. Le pipe fiammate, che mostrano la buccia del ciocco e la sua venatura superiore, sono considerate le più pregiate non per estetica, ma per struttura, per resistenza e per capacità di sopportare il calore senza deformarsi. La radica di Erica sopporta temperature che raggiungono i 700 gradi, Le pipe più pregiate non si distinguono per ornamento, ma per equilibrio, per proporzione, per capacità di trasformare il fumo in tempo.

La pipa si colloca nello spazio del musicista come un elemento che favorisce la creazione di un ambiente intimo, un luogo in cui il suono può trovare la sua forma più autentica. Non si tratta di un semplice oggetto, ma di un tramite che permette di modulare il tempo, di articolare il respiro, di costruire un dialogo tra interno ed esterno. La sua presenza si percepisce come un’eco sottile, un’ombra che accompagna il gesto musicale senza sovrastarlo. Chi sceglie la pipa non cerca un ornamento, ma una compagna di viaggio. La pipa diventa parte di un rituale che si svolge tra il silenzio e il suono, tra la concentrazione e la liberazione. La sua forma, il materiale, il modo in cui viene tenuta e accesa contribuiscono a definire un’esperienza sensoriale che coinvolge non solo l’udito, ma anche l’olfatto, il tatto e la vista. Ogni dettaglio partecipa ad un disegno più ampio, che si estende oltre la musica e si radica nella dimensione esistenziale del musicista. In questo senso, la pipa si offre come strumento di conoscenza, come chiave per accedere a uno stato di attenzione profonda, ad una forma di ascolto che si fa gesto, pensiero e respiro. La sua presenza nel mondo del jazz, e non solo, testimonia una relazione che supera la funzione pratica per assumere un valore simbolico e rituale, capace di accompagnare il musicista nel suo percorso creativo con discrezione e intensità.

Lester Young modella il suono con la morbidezza di una mistura di tabacco aromatico che si espande come una nuvola nell’aria, inebriando l’uditorio. Il suo sax tenore crea curve fumose e di musica, in cui ogni frase si piega come il fumo che si solleva lento, avvolgente e mai frettoloso. Il fraseggio si dipana come una spirale, una linea che non si chiude, un pensiero che si lascia penetrare. La pipa, tra le sue mani, non è un accessorio, ma parte del respiro. Ben Webster plasma il timbro con una sensualità che si accorda al gesto del fumare. Il vibrato ampio, la rotondità del suono, la predilezione per le ballad si riflettono nel modo in cui il fumo si solleva, si avvolge e si dilegua. Ogni boccata coincide con una nota che non termina, ma si prolunga. Il sax scalda, mentre la pipa partecipa a questa temperatura, a tale ricchezza armonica e ad una scelta di lentezza. Paul Desmond articola il silenzio come se fosse una pausa tra due boccate. Il suo sassofono contralto suggerisce, laddove ogni frase emerge dal raccoglimento, come se il suono affiorasse da una riflessione. La pipa si affianca al pensiero, ne scandisce il ritmo, ne implementa la forma. Il fumo si accorda con la logica del cool jazz, con la distanza e con la precisione. Coleman Hawkins disegna strutture che si sviluppano come architetture invisibili. Ogni nota si distribuisce con rigore e qualunque frase si distende secondo una logica interna. La pipa partecipa al rito dell’improvvisazione, come se il tempo della combustione corrispondesse al tempo indefinito della modulazione. Il fumo pennella, sollevandosi come linea, estetica e geometria. Claudio Fasoli pensa la musica come forma di interrogazione. La sua scrittura si costruisce nel chiaroscuro, nella dissolvenza e nella stratificazione. La pipa accompagna il processo compositivo, non come interludio ma come strumento. Il fumo si annoda alla riflessione, alla scelta armonica e alla direzione del fraseggio. Ogni boccata corrisponde ad un ascolto, ogni ascolto ad una costruzione. Bruno Biriaco lavora sulla relazione. La sua attenzione alla forma ed alla disposizione delle voci si specchia nell’atto del fumare come pratica di ascolto reciproco. La pipa si colloca nel suo laboratorio espressivo, tra le pause e le attese. Ogni boccata coincide con una modulazione e qualunque modulazione con una scelta aurale. La pipa partecipa, integrandosi nel gesto musicale, nel tempo della composizione nella postura dell’ascolto. Il fumo diventa propedeutico al suono. Così, nel jazz, dove ogni nota rappresenta scelta e qualsiasi respiro viene pensato, la pipa trova il suo terreno fertile non come atteggiamento ornamentale dell’outfit del musicista, ma come forma mentis.

Fumare il sigaro significa coltivare un gesto che plasma il tempo, che modella l’ascolto. In alcuni strumentisti, la sua combustione non è accessoria, ma diventa parte del fraseggio, della modus operandi e della logica autorale. Frank Zappa accendeva il sigaro come si accende un cortocircuito. Il fumo si solleva mentre la musica si frammenta, si stratifica e si contorce. Ogni boccata coincide con una variazione ritmica, con una figurazione dispari e con una deviazione armonica. Il sigaro innesca, alimenta il sarcasmo, sostiene la dissonanza e accompagna la costruzione di un linguaggio che non punta alla coerenza, ma che si moltiplica sulla scia delle spirali concentriche del fumo che si diffonde nell’aria. Arturo Sandoval celebra il sigaro come si celebra un assolo. Il fraseggio si avvolge intorno alla combustione, si lascia attraversare dalla teatralità del gesto e si accorda con la sensualità del tabacco. Il suono si espande, e come il fumo, s’innalza, si curva e si prolunga. Ogni nota vibra come una sbuffo a lunga gittata. Wynton Marsalis modella il tempo con la precisione di chi conosce la tradizione e la reinventa. Il sigaro partecipa alla misura, alla concentrazione ed alla costruzione di un ambiente sonoro che non si affretta. Il fumo si staglia come una pausa tra due movimenti, una riflessione tra due frasi e una modulazione tra due registri. Ogni boccata coincide con una scelta formale, con una direzione armonica e con una presa di posizione critica. Ronnie Scott abitava il palcoscenico con ironia e rigore. Il sigaro si posiziona tra le dita come una battuta che si prolunga, legandosi alla successiva. Il sassofono, ripiegato intorno al fumo, ne segue il ritmo e ne adotta la traiettoria. Ogni frase si costruisce come una spirale, una linea che non si chiude ed un pensiero che si lascia respirare. Chucho Valdés accende il sigaro come si accende un montuno. Il piano si articola tra percussione e melodia, tra ritmo ed armonia, tra gesto e riflessione. Il fumo partecipa alla produzione del clima, alla stratificazione timbrica, alla pulsazione interna. Ogni contatto con l’imboccatura coincide con un contrappunto pianistico, una cambio di passo o una perlustrazione emotiva. Paquito D’Rivera scolpisce il suono con la leggerezza di chi conosce il peso. Il sigaro accompagna l’intenzione, la modulazione e la fisiologia acustica. Il clarinetto si lascia attraversare dal fumo, ne adotta le volute e ne prolunga il respiro. Ogni fraseggio si si sostanzia come una danza che non cerca il passo, ma il gesto. Miles Davis, pur più noto per la sigaretta, in alcune fasi della sua vita sperimentò il sigaro, soprattutto nei periodi di maggiore isolamento creativo. Il fumo, in questo caso, non accompagna, ma incornicia, diventando parte di un’immagine che riflette la densità del suono, la tensione del silenzio e la misura dell’attesa. Il sigaro si accende nel buio, si consuma nella pausa e si prolunga nella sospensione. Il suono emerge come una linea che non si mostra, ma si lascia intuire, dove ogni boccata coincide con una nota che orienta. Il fumo partecipa alla costruzione dell’assenza, alla misura dell’attesa, alla logica dell’intervallo. Charles Mingus – già segnalato come fumatore di pipa – modella il contrabbasso come si modella una protesta. Il sigaro si consuma tra le dita come una dichiarazione che non mira al consenso. Ogni boccata partecipa alla tensione, con una scelta ritmica e con una costruzione formale. Il fumo sostiene la vita come una sequenza accordale del contrabbasso. Bing Crosby – anch’egli fumatore di pipa – leviga la voce come si leviga una superficie. Il sigaro partecipa alla misura, alla calma, alla costruzione di un’immagine che non cerca urgenza. Il canto si distende come il fumo, si prolunga e si dissolve.

Johannes Brahms brandiva la pipa come si tiene un pensiero. Il suo fraseggio si distende con lentezza, si modella con rigore, si articola come combustione profonda. La pipa partecipa alla determinazione del tempo, accompagna la scelta armonica e sostiene l’opulenza formale. Qualunque boccata coincide con una modulazione ed ogni modulazione con una architettura sonora. Gustav Mahler componeva come si cammina in silenzio. La pipa s’intromette nel gesto, nella pausa e nella sospensione. Il fumo si fonde con la stratificazione, con la dissolvenza e con la tensione. Ogni sinfonia si lascia attraversare da un tempo che non si affretta, e la pipa partecipa a tale lentezza, con la medesima profondità contemplativa. Jean Sibelius pensava la musica come paesaggio. La pipa accompagna le passeggiate nei boschi, le riflessioni solitarie e le pause tra le note. Il fumo si solleva come nebbia, come eco e come linea melodica che si lascia quasi afferrare. Ogni frase si modella come una curvatura che determina una dimensione estetica. Dmitri Shostakovich articolava il contrappunto con la precisione di chi ascolta il silenzio. La pipa partecipa alla concentrazione, alla misura e all’elaborazione. Il fumo si accorda con la tensione, con la direzione, con l’impianto accorale. Ogni sbuffo coincide con una variazione. Pietro Mascagni accendeva il sigaro come si accende una scena, dove il fumo partecipa alla teatralità, alla drammaturgia, alla costruzione del clima e dove ogni gesto coincide con l’intensità, la scelta timbrica e la direzione orchestrale. Giacomo Puccini – a cui la manifattura toscana ha dedicato un sigaro – modellava la melodia come si modella una combustione lenta, in cui sigaro si annoda con la voce, con l’attesa e con la ponderatezza di cerca l’intensità e non la velocità. Il fumo prolunga il canto, lo sorregge e lo lascia risuonare. Ogni frase si distende come una linea che non non interrompe mai l’eco di melodie immortali.

Con Keith Richards il sigaro s’intreccia con la chitarra come una corda accessoria e un contrappunto furtivo e silenzioso. Il riff non si affretta, si placa e si lascia fruire. Ogni boccata coincide con una pausa tra due battute, con una attesa propedeutica al colpo di scena, grazie alla vampata che affranca la tensione. Nel groove dei Rolling Stones il sigaro diventa parte del ritmo. Slash (Guns’n’Rose) gestisce il sigaro come si gestisce un assolo. La chitarra si piega, si contorce e s’innalza, mentre il fumo si solleva come eco di una distorsione, come linea che non si chiude, come una spirale che si lascia dipanare. Ogni boccata suggella una variazione ed una scelta aurale. Così, il sigaro partecipa alla messa in scena, alla teatralità del suono ed alla misura dell’eccesso. Ice Cube da fuoco al sigaro come un’asserzione bruciante. Il beat si articola con precisione, la voce si modella come una frustata, il testo progredisce strutturandosi, mentre il fumo sostiene la concentrazione, dove la boccata calibra la pausa tra due versi, con una riflessione che non si mostra, ma agisce. Madonna brandisce il sigaro come un microfono sullo stage. Il gesto non è accessorio, ma divine parte della coreografia, dell’atto visivo, parte dell’atteggiamento scenico. Il fumo diventa un tutt’uno con la voce e la teatralità, ove ogni respiro coincide con una trasformazione e una nuova era, mentre il sigaro partecipa alla reinvenzione ed alla provocazione. Rihanna fruisce del sigaro come di un momento di pausa tra due tensioni. La voce si distende ed il fumo sancisce l’atmosfera e l’aura fonica, mentre la boccata alimenta la sensualità e la ricchezza del suono. Bob Dylan sembra parlare alla pipa, metre il verso non si affretta e si lascia sedimentare. Il fumo avvolge la scrittura, consentendo qualche momento di meditazione. Ogni contatto con l’imboccatura coincide con una strofa e con una rima che si lascia cantare. George Harrison accendeva la pipa come si accende una meditazione. Il fumo accompagna la ricerca, l’attesa ed il dissolvimento Ogni vampata diventa una nota, mentre la pipa contribuisce al tracciamento di un paesaggio interiore e all’escavazione emozionale. Brian May (Queen) fuma la pipa con ironia e discrezione, mentre la chitarra agisce con precisione, il suono si dirama come un’impalcatura armonica fluida, lasciando che il fumo accompagni la scelta del dettaglio. Tom Waits dà fuoco al tabacco infiammando ogni storia. Mentre la voce si frammenta, il fumo sostiene la narrazione, in cui ogni vampata evoca una suggestione. In conclusone, è possibile ammirare una bellissima foto di Joe Henderson, ritratto nello studio Yotsuya di Tokyo, con un sigaro tra le dita, lo sguardo assorto, immerso in quell’aura che trasforma un atteggiamento in simbolo. Non si tratta di un’immagine costruita per la scena, ma di una posa che sembra riflettere una ritualità personale, forse un momento di raccoglimento prima del set. La foto non attesta un’abitudine, ma suggerisce una possibilità, ossia il sigaro come oggetto di meditazione e non di consumo.