«Eskimo Fakiro» di Claudio Fasoli Jazz Trio: nel solco di un ascolto pensante, fra geometrie timbriche e visioni interiori (Carosello, 1978)

Il jazz proposto da Fasoli e compagni non pensa minimamente a conciliare, ma ma connettere tradizioni e prospettive, dove le composizioni emanano tensioni, aperture ed opportunità. In considerazione dell’epoca in cui nasce, segnata da trasformazioni e contaminazioni, il progetto si distingue per l’attitudine nell’indirizzare l’ascolto verso una tipo di pensiero evolutivo che non si esaurisce nel gesto audiotattile, ma che si prolunga nella riflessione.

// di Francesco Cataldo Verrina

Nella galassia sonora degli anni Settanta, l’Italia non si limitò a recepire suggestioni esterne, ma ne fece materia viva, trasformandola in linguaggio autonomo, in grado di riflettere le tensioni, le aspirazioni e le metamorfosi di un’epoca segnata da fermenti politici e da una decisa ridefinizione dei codici comunicazionali. La penisola si delineò come vivaio di sperimentazione musicale, in cui il jazz afro-americano, lungi dal rimanere un modello da emulare, venne rielaborato secondo una logica di apertura formale e di contaminazione consapevole.

L’inclusione di elementi provenienti dal rock, dal funk e da tradizioni etniche non rispondeva a una logica di fusione superficiale, bensì ad una volontà di espansione del vocabolario musicale. I compositori e gli strumentisti italiani iniziarono a sondare territori elettronici, a sperimentare con le geometrie timbriche, a costruire episodi sonori in cui la forma non era data, ma continuamente ridefinita nel fluire dell’esecuzione. La pagina musicale si svincolava dalla rigidità tematica, aprendosi ad una dimensione performativa in cui la regola d’ingaggio diventava atto critico. In tale contesto, la musica strumentale trovò una sponda nelle istanze delle controculture, divenendo veicolo di aggregazione e di dissenso. I concerti si svolgevano in ambienti non convenzionali, come collettivi studenteschi, centri sociali e manifestazioni politiche, dove il suono non si offriva come intrattenimento, bensì come strumento di riflessione e di partecipazione. L’improvvisazione, in virtù della sua natura non prescrittiva, si prestava ad incanalare le urgenze di una generazione alla spasmodica ricerca di forme espressive e di rappresentazione. Lo stesso «eskimo» era un capo d’abbigliamento che contemplava il tipico outfit giovanile antagonista, e non solo, di quella decade di contrapposizioni sociali ed ideologiche. La scena nazionale, in seno a tale processo, si articolò come laboratorio critico, dove la musica improvvisata trovò inedite modalità di esecuzione, sostenuta da un impianto compositivo che mirava all’interazione, alla libertà strutturale ed alla ricerca timbrica. Parallelamente, il decennio vide l’emersione di un rock progressivo italiano dotato di una struttura formale complessa, capace di integrare elementi classici e jazzistici in un impianto narrativo stratificato. Le suite strumentali, i cambi di tempo, le dinamiche articolate e la perizia tecnica dei gruppi come PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, il Perigeo, gli Area, Napoli Centrale, i New Trolls, il Rovescio della Medaglia ed altri – pur nella loro diversità – contribuirono a definire un profilo compositivo che si distaccava radicalmente dal canzonettismo dominante. Questi ensemble non si limitavano a proporre alternative, ma tracciavano habitat acustici, in cui il pensiero musicale si faceva progetto culturale. L’eredità di quegli anni non risiede soltanto nelle registrazioni o nei titoli discografici, bensì nella trasformazione del modo stesso di elaborare il concept sonoro tout-court, quale forma di sapere, pratica collettiva e linguaggio atto ad interrogare il presente ed a suggerire visioni.

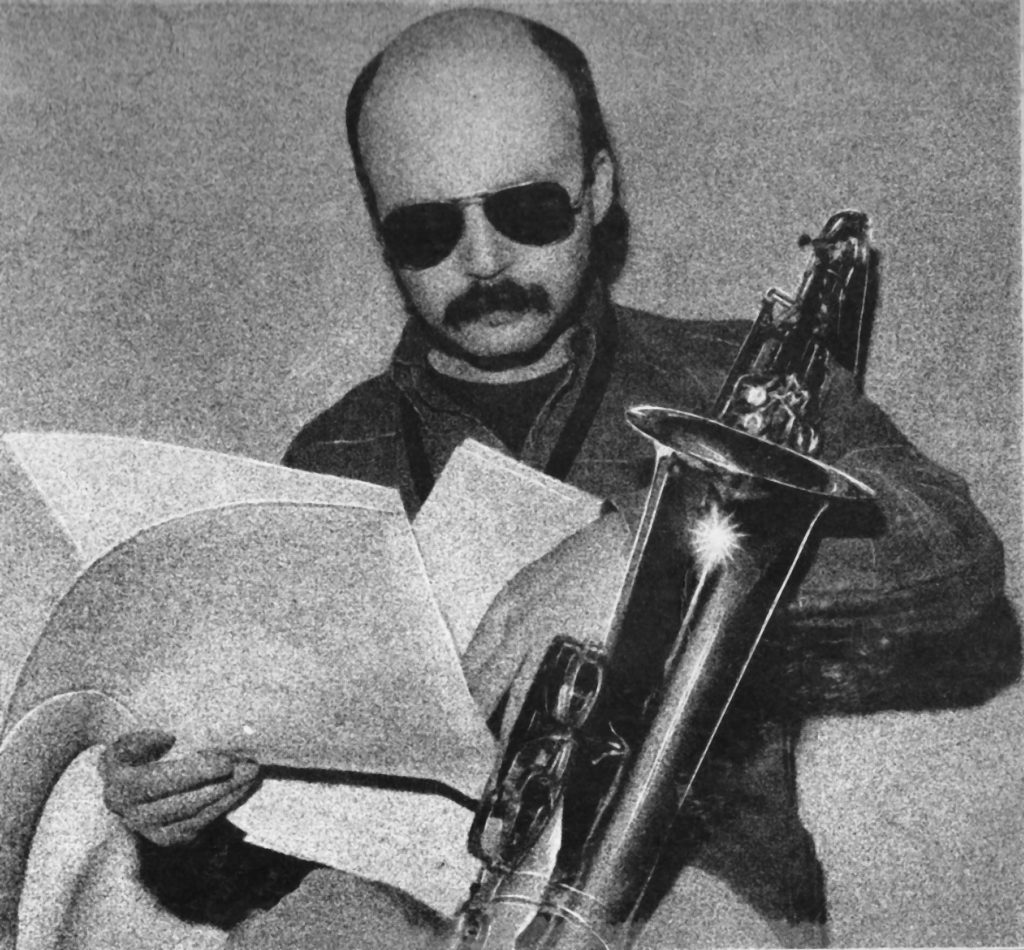

Claudio Fasoli, con il suo trio e con le successive esperienze in ensemble più ampi, assumeva i connotati di una figura emblematica di questa stagione, il cui approccio sincretico non si limitava ad evocare modelli, bensì li trasformava e li modellava, incuneandoli in una fisiologia aurale che si nutriva di tensioni armoniche, di aperture modali e di una concezione dialogica dell’improvvisazione. Eskimo Fakiro» non nasce, infatti, da un’intenzione generica, bensì da una volontà precisa di Claudio Fasoli, ossia quella di delineare un impianto musicale autonomo, sorretto da interlocutori di solida formazione e sensibilità acustica. Il progetto poggia su una partitura in cui ogni presenza strumentale contribuisce alla definizione di un ordine interno, mai subordinato a gerarchie, ma decretato nel fluire di un’interazione consapevole. Giorgio Azzolini, contrabbassista di lunga esperienza, non si limitò a sostenere la trama ritmica. La sua cavata vigorosa ed una fisionomia sonora inconfondibile, frutto di una padronanza intuitiva, gli consentì di orientare le dinamiche improvvisative, nonché una messa dimora delle stesse con consumata inventiva. La sua presenza, radicata in anni di militanza jazzistica, si rifletteva in una capacità di ascolto e di reazione che ne fecero reso un punto di riferimento per intere generazioni di strumentisti. Bruno Biriaco, chiamato da Fasoli non per mera appartenenza al Perigeo, ma in virtù di una preparazione tecnico-formale rigorosa e di una versatilità espressiva non comune, agì come tessitore ritmico. Ascoltando il disco ci si avvede che la batteria non scandisce, bensì modella, offrendo un sostegno che si fa struttura e respiro. La sua azione percussiva contribuì a definire la coesione del trio, senza mai irrigidirne il movimento. Franco D’Andrea, pianista dalla scrittura armonica interiormente articolata, intervenne come voce esterna, ma necessaria. La fama del pianista, mai ostentata, si radicava in un profilo compositivo interessato più alla profondità analitica che alla visibilità mediatica. Il suo apporto anche se non continuativo, introdusse nel progetto una dimensione dialogica di rara fluidità, dove ogni intervento divenne uno stimolo, un’ apertura ed una possibilità di espansione formale. Lennie Tristano, tra i pochi a riconoscerne il valore in ambito internazionale, ne aveva già colto la singolarità. Al centro del disegno acustico emergeva il band-leader Claudio Fasoli, trentottenne all’epoca della registrazione, già riconosciuto come esponente di rilievo del jazz europeo. L’esperienza con il Perigeo, avviata nel 1972, non si limitava a rappresentare una tappa biografica, ma fu una fase di apprendimento tecnico e di confronto con le logiche della produzione discografica, con l’uso degli strumenti elettronici e con la costruzione di un’identità sonora collettiva. La laurea in farmacia, spesso citata come nota di colore, rimandava in realtà ad una disciplina mentale versata nella scrittura musicale rigorosa, stratificata e mai decorativa. Il passaggio dal lavoro inter pares alla definizione di un progetto personale non s’impose per rottura, bensì per trasformazione. Fasoli non abbandonò i dettami del suo precedente gruppo, ma ne distillò le esperienze, ne rielaborò le tensioni e ne fece materia per un’inedita sintassi.

Si dalle prime battute si avverte che «Eskimo Fakiro» non è soltanto un album, ma di delinea sulla scorta di un atteggiamento critico, quale luogo di sintesi ed esercizio di autonomia formale. Ogni voce strumentale, qualsiasi scelta timbrica e qualunque articolazione armonica concorre a costruire un episodio sonoro che non mira al sensazionalismo, ma punta a penetrare nei meandri dell’intelletto sonoro. L’album si apre con «Days Off», una pagina musicale che suggerisce un moto interiore, come se il silenzio iniziale non fosse assenza, ma preparazione. Le progressioni modali, articolate con finezza, tratteggiano un impianto armonico che si lascia scoprire work in progress. Il sassofono di Fasoli, con un fraseggio che si staglia tra colori tonali contrastanti, porta in auge una condizione esistenziale in cui la libertà non rappresenta un semplice mood, ma un orientamento. Il contrabbasso e la batteria non si limitano a sostenere, piuttosto generano un substrato ritmico che favorisce l’emersione di tensioni emotive, senza mai forzare la direzione. Le velature acustiche rimandano alle tele di Rothko o alle pagine di Camus, dove ogni forma diviene riflesso di una meditazione. «Pseudonimo» emerge quasi alla stregua di un fiume carsico, con un’intensità che tende all’immediato coinvolgimento emozionale. La melodia si srotola su un impianto armonico ricco, in cui l’influenza coltraniana si avverte nella scelta delle scale e nella libertà del disegno tematico. Il dialogo tra i sodali, bypassa il concetto di contrappunto contrappunto, sostanziandosi come convergenza di voci che si annusano, si sfiorano, si sostengono. L’escavazione emozionale che ne deriva richiama la scrittura di Ginsberg e la gestualità pittorica di Pollock, dove il confluire e l’intreccio di elementi non appare mai metaforico, ma strutturale.

«Dolores» di Wayne Shorter introduce un episodio sonoro più dilatato che si dirama in una dimensione atta alla perlustrazione. Le tessiture armoniche, animate da cambi tonali inattesi, delineano un percorso che non si affida alla sorpresa, ma alla logica interna del fluire. Il groove ritmico, avvertibile ma mai invadente, permette al sassofono di articolare una narrazione che si sviluppa per affioramenti, per accenni e per risonanze. Le suggestioni visive di Murakami e Giacometti si riflettono nel clima acustico, favorendo l’emergere di un senso di caos urbano e di incomunicabilità umana. Il titolo eponimo, «Eskimo Fakiro», orienta l’ascolto verso una dimensione ritmica, dove la vitalità non è esibita, ma sedimentata nel profilo compositivo. Le progressioni blues e funk non cercano di stupire, ma di generare un ambiente sonoro in cui il sassofono può muoversi con libertà e precisione, mentre la batteria ed il contrabbasso diventano sostegno propedeutico per un ordine interno che alimenta il movimento, in cui le suggestioni letterarie di Kerouac e le superfici visive di Warhol vi si affacciano come corrispondenze, mai come didascalie. «Children Eyes» promulga una pagina meditativa, in cui le armonie si distendono come onde, senza mai risolversi del tutto. Il trio agisce con fluidità, sostenuto dal pianoforte, lasciando che la musica suggerisca una quiete che non è mai stasi, ma carotaggio emozionale. Le immagini poetiche di Pessoa si affiancano allo storytelling sonoro, come se la contemplazione fosse una sorta di presenza palpabile. «Sunless Dream», suggella l’album con un’introduzione tamburellata, sagomandosi come un episodio che sembra più un atto liberatorio con esubero di acido lattico a livello muscolare, quasi una catarsi o un lavacro corporale, che non l’annuncio di una conclusione. Nel cambio di passo il soprano di Fasoli si distende su un tappeto di accordi, i quali generano una tessitura armonica che si espande, cedendo lo scettro ad una melodia insinuante, memore di Coltrane, quanto di Shorter. Il line-up agisce con coerenza, senza mai cedere alla retorica dell’emozione, aderendo ai dettami dell’anti-sentimentalismo monkiano. Le immagini evocate, da Dickinson e Monet, si affiancano all’atto esecutivo, come se la luce fosse un’emissione del pensiero. «Eskimo Fakiro» assume più le coordinate di un itinerario, quando meno di un’indagine, in cui il jazz proposto da Fasoli e compagni non pensa minimamente a conciliare, ma ma connettere tradizioni e prospettive, dove le composizioni emanano tensioni, aperture ed opportunità. In considerazione dell’epoca in cui nasce, segnata da trasformazioni e contaminazioni, il progetto si distingue per l’attitudine nell’indirizzare l’ascolto verso una tipo di pensiero evolutivo che non si esaurisce nel gesto audiotattile, ma che si prolunga nella riflessione.