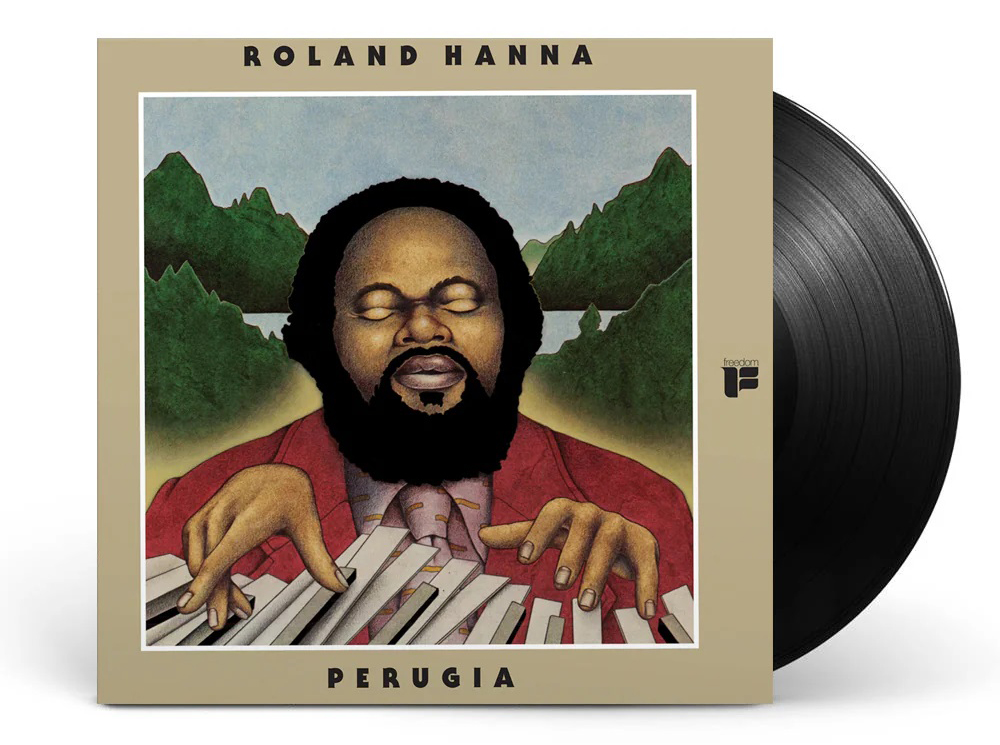

Da Detroit a Montreaux, passando per l’Umbria, disponibile in edizione audiofila il vinile di Roland Hanna, «Perugia – Live At Montreux 74» (ORG Music, 2025)

Hanna non si prodiga e non si strugge nel rappresentare il jazz, bensì tenta di farlo respirare attraverso una sintassi che non si affida alla convenzione, ma alla necessità. Il risultato va oltre un semplice concerto, divenendo una meditazione catartica in pubblico.

// di Francesco Cataldo Verrina //

«Perugia – Live At Montreux 74», pubblicato da ORG Music in edizione audiophile, documenta un momento di rara intensità nella carriera solistica di Sir Roland Hanna. Registrato il 2 luglio 1974 al Montreux Jazz Festival, il disco restituisce con nitidezza la postura pianistica di un interprete che ha saputo coniugare rigore accademico e libertà improvvisativa, collocandosi in una zona liminale tra il concertismo classico ed il linguaggio jazzistico post-bop.

La pianistica di Hanna si caratterizza per un controllo impeccabile del tocco e una finezza dinamica che tradisce una solida educazione classica, costantemente interfacciata con il linguaggio del jazz. L’uso del pedale risulta misurato e consapevole, mentre l’articolazione delle voci interne e la modellazione del suono in funzione del fraseggio rivelano una sensibilità timbrica che richiama la tradizione di Rubinstein, pur conservando una libertà ritmica che evoca l’estro di Art Tatum. Nei momenti di maggiore virtuosismo, Hanna non indulge in effetti spettacolari, ma privilegia una trasparenza formale che guida l’ascoltatore lungo il percorso armonico con naturalezza. La sua visione armonica è sempre ampia e narrativa, mentre le modulazioni non appaiono mai come semplici transizioni tecniche, bensì come snodi espressivi di un racconto musicale coerente. Spesso egli ricorre a voicings complessi, con sovrapposizioni modali e accenti politonali, mantenendo sempre una direzione chiara e intenzionale. In composizioni come «Perugia» e «Wistful Moment», l’architettura armonica si costruisce attraverso un gioco di tensione e rilascio, dove il registro grave viene sfruttato per aggiungere profondità e una dimensione quasi sinfonica al pianoforte. La sua capacità di fondere elementi della tradizione afroamericana con tecniche derivanti dal repertorio europeo – in particolare il contrappunto bachiano e le armonie impressioniste – rende il suo stile difficilmente classificabile. Hanna non si limita a citare, ma metabolizza, al punto che ogni riferimento diventa parte di un linguaggio personale, dove la complessità non ostacola la comunicazione, ma la arricchisce.

La scuola pianistica di Detroit ha prodotto figure di rilievo assoluto nel jazz post-bop, ciascuna con una propria declinazione stilistica: Barry Harris, custode rigoroso dell’impianto bebop; Hank Jones, interprete di una classicità elegante e misurata; Tommy Flanagan, poeta della leggerezza e del dettaglio. Sir Roland Hanna, pur condividendo con questi colleghi una formazione comune ed una sensibilità affine, si distingue per una maggiore permeabilità al repertorio colto europeo e per una scrittura che tende ad espandere la forma jazzistica verso strutture più articolate. In «Perugia», questa attitudine si manifesta con chiarezza. Il componimento non si sviluppa secondo la logica del tema e variazioni, bensì secondo una forma tripartita che richiama la sonata classica. L’esposizione tematica, affidata a una linea melodica semplice ma evocativa, lascia spazio a una sezione centrale di sviluppo, dove Hanna lavora su frammenti motivici, modulazioni inattese e sovrapposizioni ritmiche. La ripresa, pur non letterale, recupera il materiale iniziale in una forma trasformata, suggerendo una circolarità che non coincide con la ripetizione. Tale approccio, che potremmo definire sonatistico in senso lato, si ritrova anche in altri momenti del disco, dove la struttura si articola in episodi contrastanti, ciascuno con una propria funzione drammatica. Hanna non cerca la linearità, ma la tensione tra le parti, e costruisce un discorso che si affida alla memoria dell’ascoltatore più che alla prevedibilità formale. Rispetto a Flanagan, che predilige la chiarezza espositiva e la cantabilità, Hanna lavora su densità armoniche e stratificazioni timbriche. Rispetto a Harris, che mantiene una fedeltà quasi dogmatica al linguaggio di Bud Powell, Hanna introduce elementi di ambiguità tonale e di sospensione ritmica. Rispetto a Jones, che costruisce frasi eleganti e compiute, Hanna preferisce l’irregolarità, la frattura, il gesto che interrompe per rilanciare. Questa differenza non è solo stilistica, ma concettuale, poiché Hanna non si limita a interpretare, ma compone nel momento stesso dell’esecuzione. Il suo pianismo, pur radicato nella tradizione afro-americana, si apre a influenze che vanno da Debussy ad Hindemith, da Ellington a Stravinskij, senza mai perdere il senso della propria identità. Il risultato è una scrittura che non si lascia incasellare, ma che costruisce ponti tra mondi, tra linguaggi, tra epoche.

L’album prende il via con «Take The A Train», dove Hanna affronta il celebre tema di Billy Strayhorn con una leggerezza che non rinuncia alla profondità. La linea melodica viene esposta con sobrietà, mentre le variazioni successive si sviluppano secondo una logica di espansione armonica che privilegia la trasparenza della trama espressiva. Il pianismo si muove tra la scansione ritmica e la sospensione lirica, con un uso calibrato del pedale che amplifica la risonanza interna dello strumento. In «I Got It Bad and That Ain’t Good», Hanna lavora su micro-variazioni dinamiche, alternando registri gravi e acuti con una fluidità che richiama la tradizione romantica. Il tema, trattato con una delicatezza quasi cameristica, lascia spazio a digressioni che non cercano l’effetto, ma la profondità. La scrittura, pur nella sua apparente semplicità, rivela una padronanza formale che si affida più al ricordo che alla partitura. «Time Dust Gathared», composizione meno frequentata, introduce una tensione ritmica più marcata. Hanna costruisce un impianto narrativo che alterna cellule tematiche a momenti di rarefazione, con un uso del contrappunto che richiama la scuola francese del primo Novecento. Il pianoforte, trattato come strumento da ensemble, diventa portatore di una fusione sincretica tra verticalità ed orizzontalità, tra dettato accordale e flusso melodico

Il lato B si apre con «Perugia», brano che dà il titolo all’album e che rappresenta il vertice espressivo del programma. Hanna adotta un tono meditativo, quasi elegiaco, edificando un discorso strutturale che si espande per accumulazione timbrica. Le scale, calde e avvolgenti, si avvitano su arpeggi che sfiorano l’astrazione, mentre la struttura formale si dissolve in una serie di episodi che evocano paesaggi interiori. Il pianismo si avvicina alla dimensione orchestrale, con una gestione delle dinamiche che lascia trapelare l’idea di una visione sinfonica dello strumento. In «A Child Is Born», Hanna lavora su una cantabilità che non indulge nel languore sentimentale. Il tema viene trattato con una lucidità affettiva, mentre le variazioni successive si sviluppano secondo una logica di sottrazione, in cui ogni nota sembra necessaria ed ogni pausa diventa parte del discorso. La scrittura, pur nel suo minimalismo strumentale, rivela una profondità che non tenta il virtuosismo o lo stordimento del fruitore, ma piuttosto una complice consonanza. «Wistful Moment» chiude il lotto di componimenti con una riflessione sul tempo e sulla memoria. Hanna costruisce un discorso che alterna frasi spezzate a momenti di continuità, con un uso del registro grave che conferisce al brano una dimensione quasi rituale. Il pianoforte non racconta, ma evoca; non descrive, ma suggerisce scenari immaginifici: basta lasciarsi trasportare.

Questa edizione, rimasterizzata da Infrasonic Mastering e stampata su vinile audiophile dalla Pallas Group in Germania, valorizza ogni dettaglio acustico con rigore e finezza. Il suono, diretto e trasparente, consente di cogliere la qualità artigianale del gesto, la profondità del pensiero musicale e la tensione emotiva che attraversa l’intero microsolco. «Perugia – Live at Montreux 74» non celebra un repertorio, ma rivela una grammatica interiore, in cui ogni composizione diventa occasione per interrogare il suono, per modellare il tempo, per restituire al pianoforte la sua funzione originaria, ossia non quella di accompagnare, ma di pensare. Hanna non si prodiga e non si strugge nel rappresentare il jazz, bensì tenta di farlo respirare attraverso una sintassi che non si affida alla convenzione, ma alla necessità. Il risultato va oltre un semplice concerto, divenendo una meditazione catartica in pubblico.