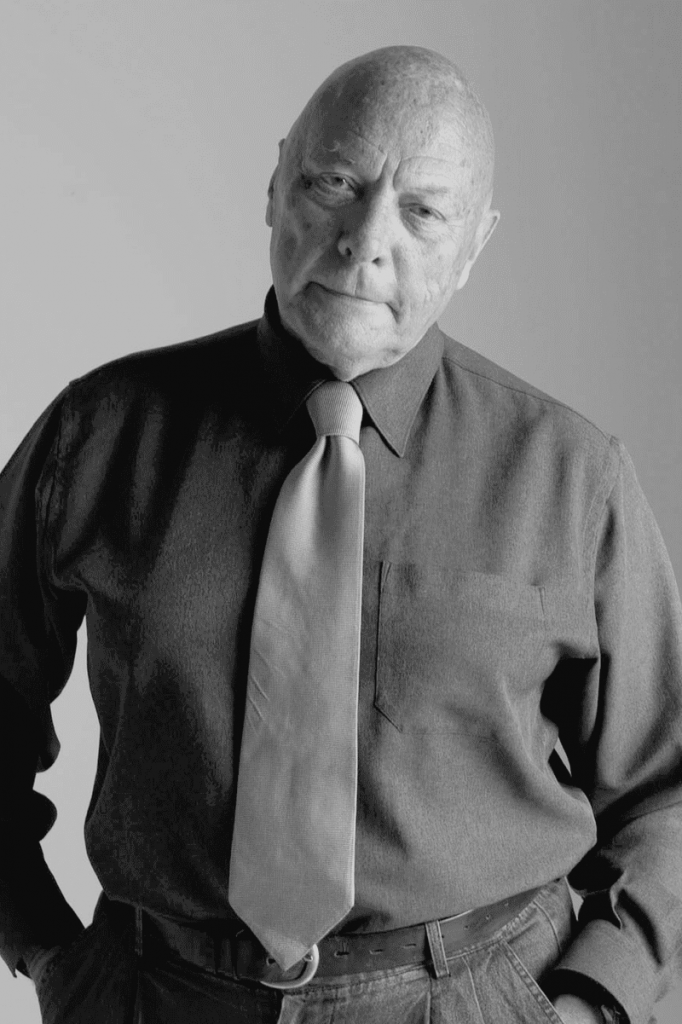

Intervista a Enrico Cogno: «Prevalentemente parlo e scrivo»

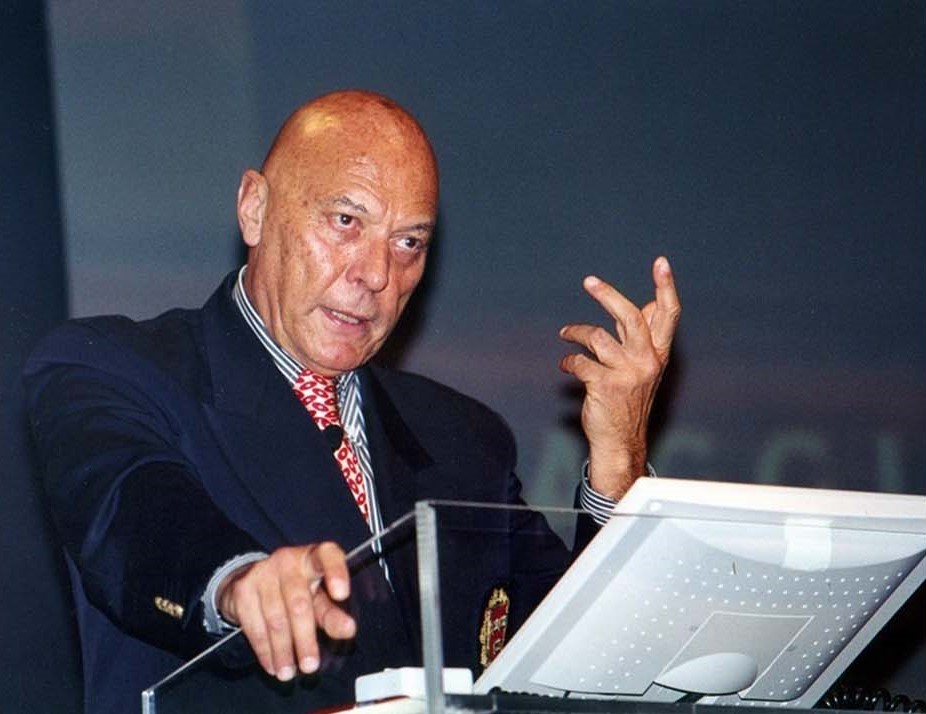

Enrico Cogno

Lui è il decano della critica jazz italiana e per questo ha mostrato in assoluto la maggior disponibilità possibile. Non occorre aggiungere altro. Nell’intervista dice tutto, anzi di più, molto di più. Grazie, Enrico.

// di Valentina Voto //

D In tre parole chi è Enrico Cogno?

R Sono uno che, per professione, parla, scrive e organizza le cose.

D Quali sono i tuoi primi ricordi della musica da bambino?

R Io lo ricordo appena, ma in casa si diceva che a tre/quattro anni cantavo con mia sorella a due voci, mai all’unisono, sempre armonizzando la melodia con un intervallo di terza, di quinta e facevo spesso dei finali in settima major. Non sapevo, ovviamente, che si chiamassero così e non sapevo perché li facessi. Mi ricordo solo che non ho mai sopportato l’unisono. Mia madre era nata a Buenos Aires e si era trasferita in Inghilterra da ragazza, suonava bene la chitarra, cantava sempre in spagnolo e in inglese. Io ero attratto dall’armonizzazione molto più che dalla melodia, per cui, crescendo, ho sempre cercato di imparare qualcosa del “mondo della musica” ed ho suonato la chitarra, il banjo, il basso, l’armonica, il trombone a coulisse e il corno. Ho imparato da ragazzo a leggere “a prima vista” e mi piaceva creare degli arrangiamenti, nonostante la mia ridotta capacità, a molte voci. Con mia sorella, molto brava con la chitarra, formai un duo (il Duo Estrella) con il quale abbiamo anche vinto il Microfono d’Argento in Rai.

D Come sei arrivato al jazz?

R Lo sentivo alla radio e mi attraeva soprattutto il ritmo, che poi imparai a chiamare swing. Era la componente che per me aveva una attrattività magnetica. Va tenuto presente che il jazz, allora, era seguito da un numero ridottissimo di persone. Comprai un Lp da Selezione del Reader’s Digest, una antologia che andava da Kid Ory al quartetto di Gerry Mulligan e Chet Baker. Fu una fortuna per me partire da una antologia perché questo mi fece superare le demarcazioni tra jazz tradizionale e jazz moderno che all’epoca (era il 1955) segnavano un solco profondo tra gli appassionati. Era una specie di tifo cattivo che separava gli schieramenti: o amavi il jazz classico (e ti fermavi al bebop) o accettavi tutto da Charlie Parker in poi, amando anche tutto quello che, dal blues in avanti, avesse swing. Ma frequentemente avvenivano, nei jazz club, delle risse tra schieramenti opposti. Ricordo che una sera un “tradizionalista” chiuse con una manata il coperchio del piano a un “modernista”, spaccandogli tre dita. Oggi sembrano storie inventate, ma è tutto vero. Ci si menava spesso, da ragazzi, tra schieramenti opposti. Chiudo questo aspetto, oggi grottesco, con un ricordo nitido: io facevo judo al Kodokan di Torino e venni chiamato per organizzare una squadra di judoka con il compito di intervenire per separare eventuali rissosi nel concerto che il quartetto di Gerry Mulligan e Bob Brookmeyer (si era già separato da Chet Baker) avrebbe tenuto nel 1956 al Teatro Nuovo, al Valentino di Torino. Poi non accadde nulla, anche perché i tradizionalisti di solito disertavano i concerti post bebop. La gente chiamava queste due fazioni “quelli del jazz caldo” e “del jazz freddo”, traducendo sbrigativamente hot jazz e cool jazz. Dopo l’avvento di Coltrane cambiò tutto. Rimase il solco tra gli stili ma si smise di picchiarsi come tra curve calcistiche.

D Quali sono i motivi che ti hanno spinto a occuparti di giornalismo e di critica musicale?

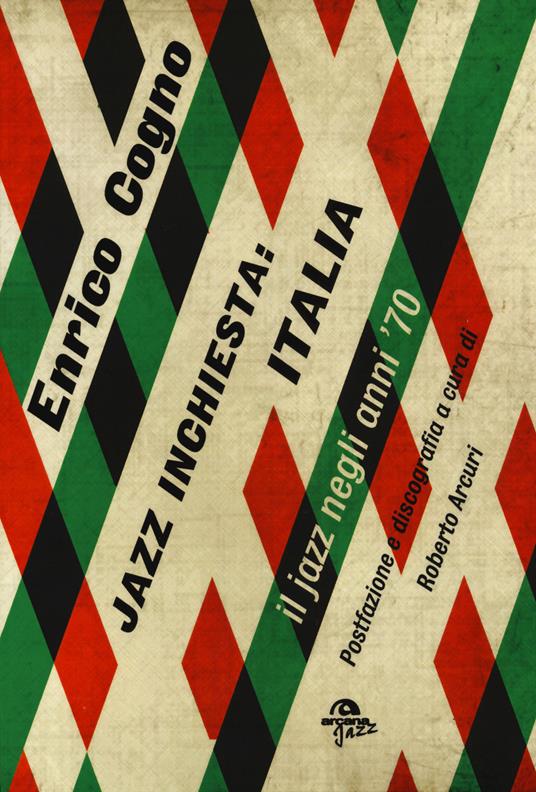

R Perché io, come ho detto prima, a livello professionale, prevalentemente parlo e scrivo. Amavo pensare, da quando son nato, che avrei fatto il giornalista, per cui ho frequentato, come praticante, i quotidiani torinesi. Ho sempre scritto in ogni ora della mia vita, sin da piccolissimo: a sette anni, quando stava per finire la seconda guerra mondiale, mi inventai “un quotidiano”, un accrocco che ogni giorno facevo circolare in casa, letto da zii e cugini, scritto a mano su paginette colorate (non si trovava la carta bianca) per cui il mio quotidiano aveva delle pagine azzurre se mia madre comprava lo zucchero o gialle se comprava le salsicce. Mio padre, per tenerezza, comprava tutte le copie a una lira, in realtà per requisire questa piccola follia di un figlio un po’ strano. Poco prima di partire per l’obbligatorio servizio militare scrissi all’avvocato Polillo, che dirigeva Musica Jazz con Gian Carlo Testoni, grande critico di jazz ma anche noto autore di canzoni, diventato celebre quando un suo testo (Grazie dei fior, cantata da Nilla Pizzi) vinse il Festival di Sanremo. Polillo accolse la mia proposta di pubblicare quello che gli spedivo, purché non pretendessi nessun compenso. Poi nel 1966, dopo aver lavorato alla Etas di Milano e creato a Torino una agenzia di pubblicità, mi trasferii a Roma quando venni assunto alla Pfizer per dirigere le relazioni pubbliche. Realizzai una infinità di convegni medici e di materiale promozionale. Quella posizione mi permise di produrre, per i quotidiani della capitale e per la Rai, una ricca attività editoriale sul jazz. Il mio animo di intervistatore mi portò ad accettare una proposta dell’editore Cappelli di Bologna di pubblicare un libro e così, nel 1971 uscì Jazz Inchiesta Italia, che avrebbe dovuto poi essere seguito da un altro testo, Jazz Inchiesta Europa. Ma, mentre raggiungere musicisti amici e critici dell’epoca in Italia mi fu facile e poco costoso, affrontare la stessa cosa a livello europeo mi avrebbe forse costretto a ipotecare la casa. Rinunciai.

D Proprio il tuo libro Jazz inchiesta: Italia. Il jazz negli anni ‘70 è stato ripubblicato da Arcana ben quarantaquattro anni dopo la sua prima edizione, a prova dell’importanza dell’operazione da te condotta in quel volume. Ce ne parleresti?

R È stato uno dei tanti colpi fortunati della mia vita. Già la prima edizione, che ebbe una tiratura di 25mila copie (molte, per un testo del genere in Italia), fu un successo dovuto soprattutto alla carineria di tutti i colleghi: praticamente nessuno dei critici jazz dell’epoca evitò di recensirlo. Senza nessuna pressione da parte mia, ne parlarono tutti, con grandi elogi e dedicandogli ampi spazi: ricordo, uno per tutti, che Walter Mauro dedicò al libro le due pagine centrali della Fiera Letteraria. Quasi imbarazzante. Roberto Arcuri, molti anni dopo, quando ormai la rete aveva sovvertito le regole dell’editoria nel mondo, scrisse, in una rubrica online, che quel libro era stata la sua “bibbia laica” e gli aveva, con il jazz, aperto la mente e il cuore. Quando lo cercai per ringraziarlo mi disse che Vincenzo Martorella, leader di Arcana, intendeva ripubblicarlo. Non riuscivo a crederci ma ovviamente accettai di buon grado, soprattutto sapendo che Roberto Arcuri lo avrebbe completato con una discografia, assente nella prima edizione. Una piacevole follia che continua a dimostrarmi che io sono nato sotto una buona stella e ricevo molte gratificazioni che ogni giorno mi sorprendono. Forse questo è anche favorito dal fatto che io ho scelto (ripeto: ho scelto, non è stato per caso) di occuparmi soltanto di cose che mi appassionano. Mi aveva colpito una frase, quando studiavo sociologia: “Il lavoro inizia quando, quello che fai, non ti piace più”. Io allora decisi di fare solo quello che mi piaceva e, psicologicamente, mi sono trovato a “non lavorare” una sola ora nella mia vita. A Napoli il lavoro si chiama “a’ fatica”. Se ti diverti non chiami “fare le cose che ti piacciono” un lavoro. E in questo mi ha molto aiutato la terza componente delle cose che so fare: saper organizzare le cose.

D Ponendomi idealmente in dialogo con quel libro, che ha fotografato attraverso decine di interviste un decennio di grandi fermenti, non solo musicali, e di grandi figure, ti chiedo: chi era allora il critico (e l’organizzatore) italiano di jazz? Come è cambiata la critica in Italia dagli anni Settanta ad oggi?

R Non è cambiata soltanto la critica: è cambiato il mondo. Il critico di allora era una persona che agiva con una preparazione “spontanea”, pura, così poco strutturata che oggi parrebbe precaria e fragile, ma era genuina: in una parola, il critico di quegli anni era un “amatore”, un “dilettante” nel senso etimologico di uno che si diletta, ci mette passione, amore, un pizzico di geniale follia e di stranezza comportamentale. Per meglio chiarire: un giorno chiesi a Polillo: «Avvocato, lei che organizza molti festival, quale strategia segue? Qual è il segreto per ottenere un festival di successo?». Mi disse: «Ma nessun festival di jazz “viene organizzato”, non funziona così. I festival si organizzano da soli. Se lei tenta di mettere insieme quel musicista, quell’altro, quel gruppo e quella band che sta spopolando in Europa, non farà mai nulla, perché i loro manager hanno delle agende già piene di impegni… poi, se è presente un certo gruppo, quell’altro, che è in contrapposizione, non verrà mai… L’unico sistema è ricevere delle proposte dai manager dei gruppi o dei musicisti che sono disponibili in quel momento: quando hai finito il budget a disposizione ed hai un cast sufficientemente buono, ecco che si fa il festival. Io ho sempre messo insieme quello che il mercato offriva. Non si può fare diversamente». Oggi solo in parte è ancora così, però vi è sempre un fattore che fonde il coraggio con un pizzico di fortuna, la casualità con la tenacia, e, certamente, un carisma che consente a chi organizza di riuscire a creare degli spettacoli culturalmente significativi. Per carisma e un po’ di fortunata follia penso a come è nata Umbria Jazz e anche molte altre manifestazioni del genere. Certo, scritturare il gruppo di Charlie Mingus richiedeva un sistema nervoso molto saldo perché non era raro il caso in cui il grande bassista inseguisse sul palco uno dei suoi musicisti, urlando che voleva ammazzarlo. Non bastava farsi venire una buona idea, ci voleva anche molta fortuna: so di critici che hanno cercato per anni di fare una storica “reunion” di Mulligan e Baker, inutilmente. A volte invece bastava anche solo una bella faccia tosta: ricordo che a Umbria Jazz, un anno, l’inarrestabile Carlo Pagnotta si inventò un gruppo di clarinettisti celebri: pensate, invitò (ma temo di non ricordarli con esattezza) Henghel Gualdi, Pupi Avati, Renzo Arbore, Gianni Sanjust, Lucio Dalla e Woody Allen. Io ero sul palco, perché corso Vannucci e tutta la piazza erano impraticabili, data la folla enorme che attendeva questo gruppo: ricordo che il mio amico Pupi Avati era terrorizzato: «Ma come ho fatto a dire di sì, questi sanno suonare davvero, io scappo…». Ovviamente l’unico che non venne fu Woody Allen, ma lo sapevano tutti che era noto per dare delle buche pazzesche. Fu un trionfo. Soprattutto, oggi è cambiato il numero dei critici e dei giornalisti specializzati. Oggi è sterminato, perché ogni persona che possiede uno smartphone è in sostanza un “critico” che, a volte, protetto da un nome di fantasia, scrive recensioni che manda in rete a tutto il mondo. E sono di solito vere schifezze.

D Cosa mi diresti invece dei critici, senza virgolette, di oggi e del panorama odierno?

R Esistono ancora alcuni grandi critici, esperti, sobri, affidabili, basti citarne alcuni per tutti: Gino Castaldo, Marcello Piras (che vive in Messico), Francesco Cataldo Verrina, Guido Michelone, Roberto Arcuri, Marco Molendini. Anche molti altri, ma non stiamo facendo la Top Ten della critica. Ricordo che quando La Repubblica aveva ancora attivo il suo fondatore, Eugenio Scalfari, Castaldo gli suggerì di editare un supplemento dedicato alla musica. Il mega-direttore disse, brusco, più o meno: «Non funzionerebbe mai, è una cretinata». Invece il supplemento fu un grande successo, a riprova della credibilità delle idee di Gino Castaldo. E bisogna ammettere la correttezza di Scalfari, che si scusò con Gino dicendo: «Se un direttore non è più capace di dirigere un quotidiano è meglio che faccia l’editorialista, non il direttore» e si dimise da questo ruolo. Ma, come ha scritto Marcello Piras, il panorama del jazz è talmente cambiato che chi ha vissuto quello dei decenni Cinquanta, Sessanta, Settanta sino ai giorni nostri, oggi vive con fatica il contesto attuale. Io per primo ammetto che, a quasi novant’anni, sono poco attratto da quello che accade. Come diceva Forrest Gump: «Sono un po’ stanchino…».

D Cos’è per te il “jazz italiano”? Esiste per te qualcosa di definibile come “jazz italiano” o “jazz europeo”?

R Quella di definire il jazz con un aggettivo geografico (jazz albanese, jazz tedesco) è sempre stata una semplificazione piuttosto scorretta. Il jazz o lo è davvero o è un altro tipo di musica ritmica che gli assomiglia. Un tempo, tra musicisti, questo tipo di “finto jazz” si chiamava “jazzetto”, come una “bistecca milanese” che non è affatto una vera milanese (chiedete a una massaia dei Navigli come si fa una vera milanese e capite subito che è meglio cambiare il nome a quello che è scritto nei menu dei ristoranti). Si usa questa contrazione linguistica, come “jazz italiano”, per non allungare troppo il brodo, ma sarebbe più corretto dire “jazz prodotto in Italia”. Lo stesso titolo del mio Jazz Inchiesta Italia usava questa contrazione per brevità espressiva. Certamente, Arrigo Polillo aveva le idee chiare al riguardo. Mi spiegò, un giorno, che un suo amico statunitense gli chiedeva tutte le volte: «Ma come fate voi italiani a fare del jazz? Avete un sole che spacca le pietre, la gente che sorride… Per fare del jazz bisogna avere la pioggia, la nebbia, avere fame, una tristezza addosso che non vi lascia vivere…». E Polillo rideva. Per dire una cosa che sembri un po’ più sensata, direi: non è un problema di confini geografici ma di emozioni, di onestà intellettuale, di serietà, di passione, di swing, di creatività, di umanità. Ricordiamoci che il primo disco della storia del jazz è stato di un italiano, Nick La Rocca: Livery Stable Blues (“Il blues della scuderia dei cavalli”), registrato il 26 febbraio 1917. Ma il jazz non è nato da un disco: è frutto di decenni di scontri culturali e di casualità avvenute nei bordelli di New Orleans, troppe e troppo vaghe per permettere di sapere come sono andate le cose. Del resto è una nostra mania sapere in dettaglio com’è nato o, stando a una domanda idiota che ho letto in Internet, chi lo ha “inventato”.

D Cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi europei?

R Storicamente, lo sappiamo, è stata determinante la differenza tra le scale musicali a sette note (europee) e quelle a cinque note (africane). L’incontro/scontro tra le due scale ha prodotto le “blue note”. Gli schiavi strappati dalle loro terre e venduti come animali ai coltivatori di cotone del Sud degli USA si trovarono in difficoltà nel cantare, avendo nelle orecchie le scale pentatoniche, alcune note della scala a sette note, in particolare la settima minore, la terza e la quinta diminuita. E il blues vive ancora di questi storici scontri musicali. Questo è un fatto. Ma non riguarda il confine geografico, riguarda la cultura musicale di un continente. Cosa completamente diversa è che non riusciamo a toglierci dalla mente il concetto di nazionalità, di patria, di luogo d’origine: ancora oggi vi sono milioni di persone che non accettano le persone che provengono da altri luoghi e si nutrono di proverbi come “Mogli e buoi dei paesi tuoi”. Che senso ha? Molto, davvero molto tempo fa, eravamo tuttiafricani e neri come la pece. Lo abbiamo scordato. La migrazione che sta avvenendo nel mondo rende risibile il concetto di confine, di frontiera, di limite. Rimane l’autenticità e l’arte tipica di un luogo (il genius loci), che è cosa ben diversa. Ad esempio, la canzone napoletana non può essere spacciata per una cosa nata a Gallarate, tanto per dire una località a caso. Solo i napoletani nascono con un amore così dissennato e potente per la loro città che può essere solo rispettato, e solo in parte capito. Il rispetto del genius loci è un fatto; il razzismo culturale è una cosa poco nobile. Il jazz sappiamo dov’è nato e come si è sviluppato. E un vero appassionato lo riconosce dopo due battute, ma poi poco importa se lo swing che esce da uno strumento, quando è davvero tale, potente, onesto, ricco di emozioni, è prodotto, ad esempio, da un simpatico triestino come Lelio Luttazzi, che duettava al piano con Lionel Hampton e quasi non si capiva chi avesse più swing dei due. Non contano i confini: conta la genuinità. Ricordiamoci cosa diceva uno che di jazz se ne intendeva, Duke Ellington: «Non esistono confini per il jazz e neppure un colore. Se un musicista si esprime con swing fa del jazz, sia bianco, nero o giallo».

D Molti gridano alla morte della musica impegnata e/o sperimentale…ti trovi d’accordo? A tuo parere esiste ancora la politica e/o l’avanguardia nel jazz statunitense e in quello europeo?

R Partiamo da due considerazioni. La prima: certamente esiste, anche nella musica di ogni tipo (e quindi anche nel jazz), il cambiamento e la necessità di un aggiornamento. La seconda: la storia ci ha dimostrato che ogni generazione è molto differente da quella che la precede, in particolare se si saltano due generazioni. In questi ultimi anni è accaduto, per la prima volta nella storia umana, che si possano parlare ben cinque generazioni: oggi un anziano trisavolo, nato nel 1920, può parlare (se è un centenario in buona salute) con un nipotino di cinque anni, nato nel 2020. Provate a immaginare le differenze culturali, abissali. Uniamo i due concetti: se il cambiamento non è arrestabile (come dice la prima considerazione) e le differenze tra generazioni diverse creano molta difficoltà nel capirsi e accettarsi, è evidente che ogni avanguardia o sperimentazione è male accolta. Io ho passato momenti di difficoltà quando, nel jazz, è esploso il free. Non mi sono arreso e sono riuscito, ammetto con una certa fatica, a distinguere quando alcune esibizioni erano solo una menzogna culturale messa in atto per nascondere l’incapacità di suonare correttamente uno strumento rispetto a quando era una genuina modalità espressiva, da accogliere senza pregiudizi. Mi ha aiutato la professione, tra le tante che ho svolto, di docente universitario che deve anche insegnare il tema dei bias cognitivi, quegli automatismi mentali che generano credenze e da cui si traggono decisioni troppo veloci e scorrette. Ma rimane una notevole difficoltà. Non tanto nel jazz, poiché è musica d’arte, ma nella musica leggera (anzi leggerissima…). Devo confessare che il modo di produrre canzoni, da alcuni anni, mi disgusta. Non sopporto più Sanremo e quel maledetto Ariston dall’acustica terribile, pieno di scale che servono solo a far cadere le ospiti con tacco 12. È tutta uguale, la musica: la prima frase della canzone è mormorata nei toni bassi, in modo incomprensibile, poi viene urlata nei toni alti che spaccano le orecchie, quasi mai si creano giri armonici nuovi e originali, ma solo delle stringhe sgangherate e poi qualche trovata che serva a differenziare l’esecuzione (orchestra che batte a tempo le mani in un riff e cose del genere). Le mie nipoti invece adorano quello che io detesto. È la vita. Bisogna accettarlo. Il jazz si salva sempre meglio rispetto alla musica leggera. Va beh, ci vuole poco.

D Sei stato per anni tra i collaboratori della “storica” Musica Jazz. Cosa ha significato per te lavorare a stretto contatto con i pionieri della critica jazz italiana?

R Operare a contatto con le prime generazioni di critici di jazz mi è stato di grande aiuto. Dopo Arrigo Polillo, Gian Carlo Testoni, Pip Barazzetta, Gianfranco Madini, Roberto Nicolosi, Livio Cerri e pochi altri, io appartenevo alla “seconda generazione”, quella di Franco Fayenz, Pino Candini e gente anteguerra come me, purtroppo quasi tutti volati in cielo. Avevo poca stima solo di Livio Cerri, un dentista che suonava il violoncello e amava Hugues Panassié, il critico francese che odiava ogni cosa che fosse suonata dopo il bebop, come anche lui faceva. Saccenti e noiosi. La vera, grande differenza tra il “mondo della critica di prima” e quello del “dopo” avvenne quando Arrigo Polillo dovette, con dolore, chiudere la rubrica che Musica Jazz dedicava alla corrispondenza con i lettori. Riceveva una tale quantità di lettere piena di improperi e di volgari insulti che decise di chiudere la rubrica. Non vi era nessun reale motivo per prendersela con lui, sempre così corretto, attento, educato. Era solo di moda individuare dei “nemici” e contestare tutto, il sistema, i direttori, i capi, i leader. Un brutto momento. In quasi tutti i festival e nei concerti, in tutta Italia, era in atto una contestazione che pretendeva che l’ingresso fosse gratuito. Ricordo che a Pescara il pullman della stampa fu bloccato da uno scontro tra manifestanti che volevano entrare gratis e due poveri carabinieri spaventati, colpiti con i bastoni degli ombrelloni divelti dalla vicina spiaggia… Un’altra volta, a Roma, al posto della mia recensione per il quotidiano che mi aveva inviato a seguire il concerto di jazz al Palasport, mi chiesero, visto che ero sul posto, un servizio di cronaca per descrivere gli scontri con la polizia. Fu la prima volta che ebbi l’onore della prima pagina. Iniziai a ridurre molto le collaborazioni di critica musicale, sino a sospenderle del tutto pochi anni dopo. Non andai neanche più nei jazz club nei quali avevo passato quasi tutte le notti, per decenni. Quando uno dei gestori mi chiese perché non mi facessi più vedere, una sera borbottai… «Ho finito gli aggettivi».

D Di quale musicista, stile o periodo del jazz ti sei occupato con maggior piacere e/o competenza? E hai ricordi particolari che riguardano jazzmen celebri?

R Ho seguito, visto che mi affacciai al jazz nel 1955, in modo particolare gli arrangiamenti di Stan Kenton e di tutte le big band dell’epoca. Poi, quando suonavo il trombone, i miei eroi erano J. J. Johnson, Kai Winding e Bob Brookmeyer. Ero un buon amico di Gerry Mulligan e avevo una passione particolare per Chet Baker, che seguii in molti concerti anche nei momenti oscuri della sua carriera in Italia, per via della sua tossico-dipendenza. Mi faceva una grande tenerezza. Spesso cantava senza suonare la tromba perché aveva avuto i denti spaccati dai pugni dei suoi pusher creditori. Ero poi un buon amico di Dexter Gordon, che mi seguiva come un cagnolino dovunque andassi, sempre ondeggiante per via di quanto beveva. Devo dire che, a parte pochi casi, la vita dei jazzmen in tournée era molto meno attrattiva di come si potesse pensare. In molti casi era una cosa davvero triste.

D Come vivi tu oggi il jazz in Italia, anche in rapporto alle tue esperienze sul territorio?

R Ho talmente ridotto le mie presenze ai festival e ai concerti che posso dirti poco di cosa accade oggi, anche per via di una forte riduzione dell’udito che, anche con gli auricolari oggi esistenti, è decisamente peggiore rispetto a prima. A vista e al telefono tutti dicono che non dimostro la mia età. L’ascolto della musica, invece, mi dice che il periodo musicale si è chiuso. Fortunatamente la memoria e il cervello funzionano: seguo, come relatore, decine di tesi in una università telematica e tengo corsi online. Ho poi un’attività di ghost writer che mi permette di vivere bene scrivendo. Lo faccio da ottant’anni….

D Cosa pensi dell’attuale situazione in cui versa la cultura italiana, di cui il jazz ovviamente fa parte da anni?

R Non tanto per il jazz, dove abbiamo comunque dei musicisti eccellenti, basti pensare a Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea… ma per il resto penso tutto il male possibile, con poche eccezioni. Ho molti amici scappati all’estero. Ma per ora resisto a Roma. Scappare è un po’ faticoso. E poi sono innocente, perché dovrei scappare?