«Intramontes» di Ramberto Ciammarughi, un varco armonico verso il confine dell’ignoto

Ciammarughi, con la consueta finezza intellettuale, intesse un mosaico espressivo che rifugge ogni rigidità formale, agognando, per contro, una visione trasversale ed inclusiva, versata nell’accoglienza delle più disparate suggestioni ricombinate in un tessuto armonico coerente e stratificato, in cui l’approccio non è mai assertivo, ma interrogativo.

// di Francesco Cataldo Verrina //

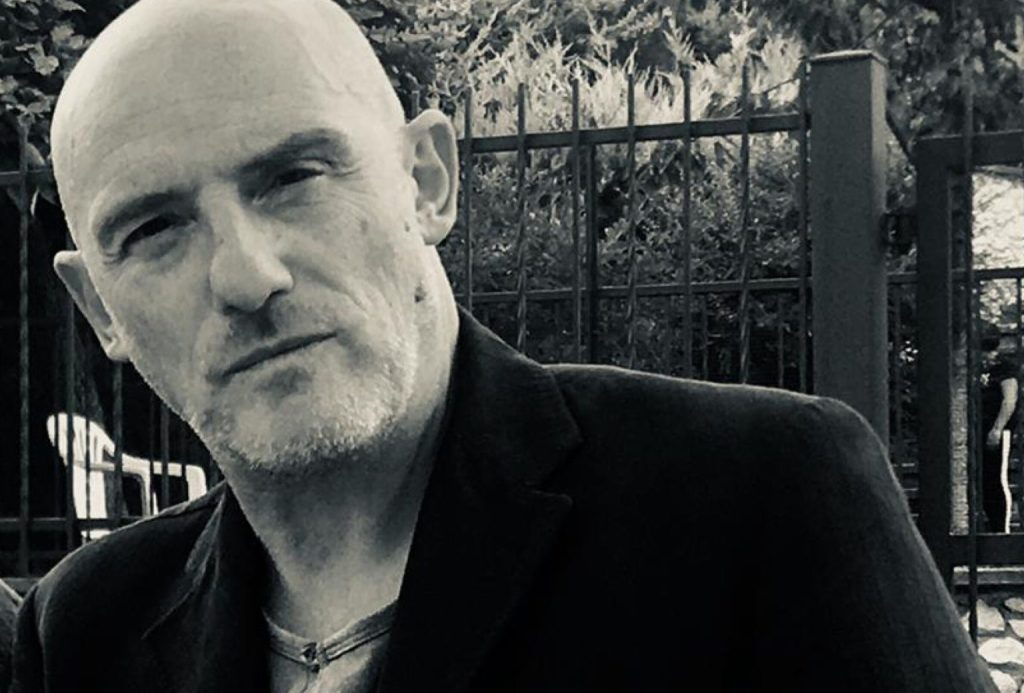

«Intramontes» di Ramberto Ciammarughi pennella un affresco sonoro di rara intensità, frutto di una maturazione artistica che affonda le radici in un percorso pluridecennale, avviato negli anni Ottanta e costellato da esperienze concertistiche e compositive di alto profilo. Il pianista umbro, figura eminente nel panorama jazzistico europeo, si distingue per una scrittura che rifugge le convenzioni, prediligendo invece l’arduo sentiero dell’inesplorato, dove l’intreccio motivico diviene veicolo di trascendenza e d’interrogazione esistenziale.

Il titolo stesso, «Intramontes», non si limita a richiamare una geografia fisica, ma piuttosto allude ad una topografia interiore, ad un attraversamento simbolico delle barriere percettive e cognitive che delimitano il nostro sguardo sul mondo. Come chiarisce lo stesso Ciammarughi, la locuzione latina intra montes suggerisce non solo il «tra i monti», ma anche un «oltre i monti», ovvero quel varco immaginativo che consente di superare il già noto per accedere ad una dimensione altra, dove il pensiero si fa visione e la visione si fa suono. Una sorta di articolato dispositivo poetico-musicale, in cui l’indagine sul concetto di confine assume una centralità non solo tematica, ma anche strutturale. In tale contesto, la collaborazione con Paolo Fresu attesta un valore paradigmatico. Il trombettista/ flicornista, con la sua fisionomia acustica, conferisce all’opera una tensione lirica ed un’escavazione timbrica che trascendono la mera ornamentazione. Il portato fresiano, ora rarefatto ora incandescente, si avvita al pianismo di Ciammarughi, divenendo propedeutico a un dialogo che non conosce gerarchie, ma si che alimenta di reciproca risonanza. L’interazione fra i due attanti non si esaurisce in un esercizio di mero virtuosismo, ma sancisce un atto poetico, un patto di condivisione estetica che si nutre di silenzi, sospensioni ed accenti rivelatori. A completare il tessuto sonoro intervengono formazioni di assoluto rilievo, quali il quartetto Tetraktis, l’Ensemble Novamusica e le compagini vocali AdCantus e Vocalia Consort, dirette con lungimiranza da Francesco Corrias. Tali sodalizi, lungi dall’espletare la funzione di semplici accompagnatori, partecipano attivamente alla costruzione di un universo acustico stratificato, dove le percussioni dialogano con le corde, e le voci si fanno eco di testi che spaziano dalla sacralità biblica alla visionarietà dantesca, dalla drammaturgia shakespeariana alla malinconia leopardiana, fino alle inquietudini novecentesche di Céline e Mario Luzi.

La scelta di frammenti letterari, rielaborati ed accostati con libertà compositiva, fa emergere un intento che va oltre la citazione colta: si tratta di un’operazione ermeneutica, in cui la parola scritta viene trasfigurata dalla musica e restituita all’ascoltatore come esperienza sensoriale e intellettiva. A tal punto che «Intramontes» si pone come un’operazione sincretica, dove il pensiero musicale si fonde con la riflessione filosofica, mentre il suono diventa veicolo di conoscenza. Non si è di fronte ad un lotto di divagazioni finalizzate a colmare la distanza fra l’inizio e la fine di un disco, bensì ad un corpus organico, una creatura vivente che pulsa di tensioni e slanci, di interrogativi ed intuizioni. I tredici episodi che lo compongono non seguono una linearità narrativa, ma si dispiegano come stazioni di un viaggio interiore, ciascuna con la propria aura, il proprio enigma, la propria necessità. L’ascolto si trasforma così in un atto di immersione, in cui l’udito si fa tramite di una contemplazione che coinvolge olisticamente la totalità dell’essere. «Intramontes» non si limita a proporre un’estetica sonora, ma invita a una postura esistenziale: quella di chi non si accontenta del visibile, di chi considera la ricerca non come esercizio intellettuale, ma come vocazione innata. Il confine, inteso non come barriera invalicabile bensì come territorio da scandagliare, soglia da superare, da dissolvere attraverso l’atto creativo, diviene il fulcro attorno al quale si coagula l’intera trama sonora. In questa prospettiva, l’ignoto non rappresenta più il luogo del timore, ma quello della possibilità: uno spazio liminale dove la conoscenza si espande e la curiosità si fa motore di trasformazione. In tal senso, l’opera di Ciammarughi si colloca nell’alveo delle grandi narrazioni musicali che non temono l’ignoto, ma lo abbracciano come spazio di possibilità e di rivelazione, ponendosi sul crinale di una third stream di tipo schulleriano.

Ciammarughi, con la consueta finezza intellettuale, intesse un mosaico espressivo che rifugge ogni rigidità formale, agognando invece una visione trasversale ed inclusiva, versata nell’accoglienza delle più disparate suggestioni ricombinate in un tessuto armonico coerente e stratificato, in cui l’approccio non è mai assertivo, ma interrogativo, una sorta di dannunziano, «credendo, dubito», dove ogni tassello del concept si presenta come una domanda aperta, un invito a varcare soglie, a disarticolare certezze e ad entrare in relazione con l’alterità. Ogni strumento, qualsiasi voce, qualunque gesto sonoro partecipa a un processo di co-creazione, in cui le grammatiche individuali si avvitano in una lingua comune, mai definitiva, ma sempre in divenire. Nei tredici movimenti che compongono la suite, si assiste ad una continua metamorfosi timbrica e stilistica. Il jazz, la musica colta, il progressive, la contemporanea, il minimalismo e la new age s’intersezionano in un flusso che non conosce cesure, ma solo transizioni. L’incipit, affidato al solo pianoforte, fissa un tono meditativo, quasi ascetico, che viene gradualmente locupletato dall’ingresso degli altri strumenti e delle voci, in un crescendo che culmina in atmosfere d’intensa spiritualità. In «Céline», le percussioni e il coro dominano la scena, mentre le chitarre delineano arabeschi ciclici su cui s’innesta il soffio lirico di Fresu. «Dialogues» si apre con il pianoforte, cui si aggiungono chitarre, percussioni e tromba in un contrappunto dialogico con il coro. «Lectura Dantis» emerge alla medesima stregua di un volo di voci sostenuto da piano e chitarre, mentre «One Word Free Us» celebra la libertà con una spirale di piano insistito, violoncello e canto. «Ad agio», facendo leva sul doppio senso del titolo, alterna la chitarra solista alla melodia di Fresu, con un finale che riporta le voci in primo piano. «To die to sleep» e «E mi sovvien l’Eterno» pongono l’accento sulla vocalità, con un uso sapiente dell’effettistica nella coda del primo. «Qoelet» riporta in evidenza le percussioni, mentre il pianoforte disegna paesaggi sonori prossimi alla contemplazione new age, arricchiti dalla coralità e dalla tromba. «Interludio – fedele alla vita» sancisce un momento di raccoglimento pianistico, interrotto solo nel finale da un lieve intervento chitarristico. «La vida es sueño», tra i le punte espressive più elevate dell’opera, propone una tromba protagonista e percussioni dal sapore ancestrale. «Requiem» diventa un inno alla pace interiore, con violoncello, pianoforte, coro, chitarra e tromba in perfetto equilibrio. A suggello, «…e tutte le anime sono una», dove il pianoforte assume il ruolo di voce assoluta, su cui le chitarre si adagiano con discrezione. Tentare una schedulazione formale de plot sonoro sarebbe riduttivo, se non addirittura fuorviante o ingenuo. «Intramontes» promulga l’idea di un lavoro scevro da limiti armonici ed estetici, che non si lascia imbrigliare da etichette editoriali o irregimentare in uno specifico genere di consumo. Per contro, rappresenta, in primis, una catarsi liberatoria, un viaggio al centro dell’umanità, una scalata ed un attraversamento, dove il costrutto sonoro interroga, accoglie e trasforma. In ultima analisi il concept di Ciammarughi decreta un atto di fiducia verso ignoto e nella possibilità di incontrare, al di là del confine, l’altro da sé.