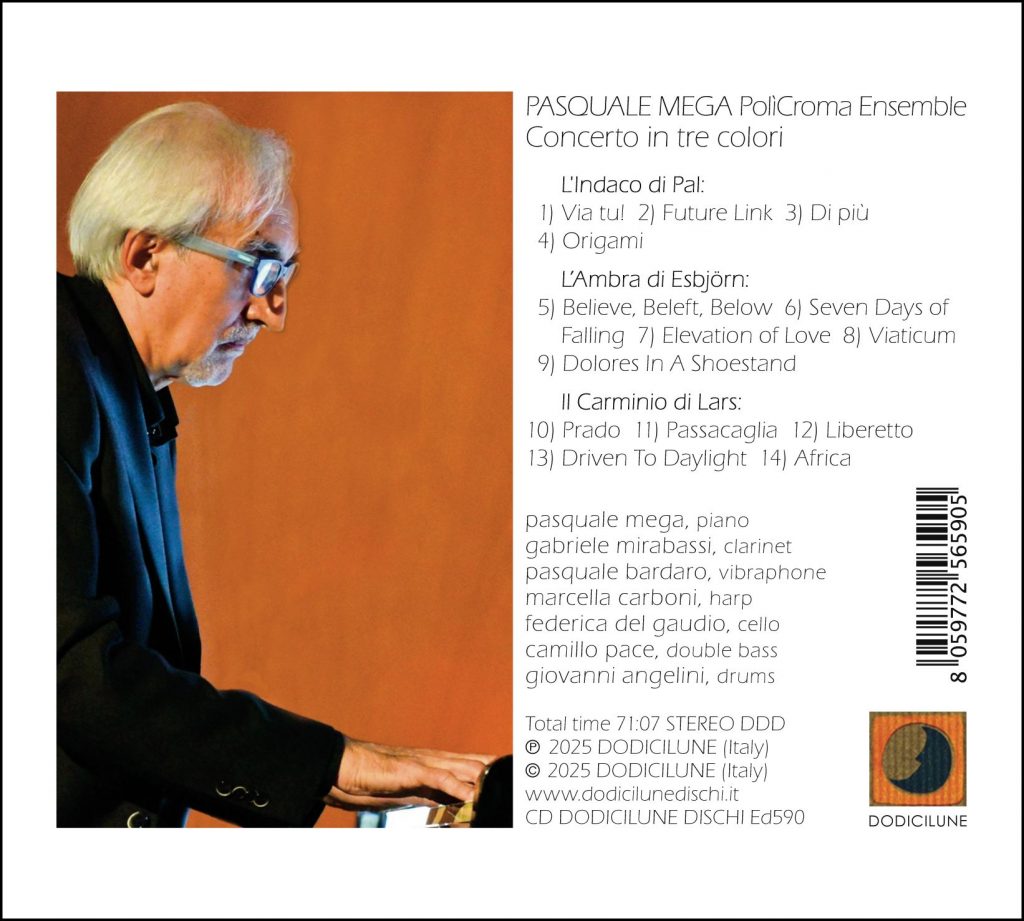

«Concerto in tre colori» di Pasquale Mega PoliCroma Ensemble / Feat. Gabriele Mirabassi: un ampio ventaglio emotivo tra risonanze e consonanze (Dodicilune, 2025)

Mega non mira alla sintesi, bensì alla coesistenza: ogni pagina musicale si estrinseca nel fluire di micro-variazioni, nella sovrapposizione di gesti armonici e nella sedimentazione di idee che si espandono. Il suo pianismo, mai esibito, si posiziona nel cuore della struttura, sostenendo ed orientando, senza mai imporsi.

// di Francesco Cataldo Verrina //

«Concerto in tre colori», esito da Dodicilune, non trasporta un semplice carico di episodi sonori, ma si caratterizza sulla scorta di un impianto compositivo che riflette una visione stratificata e consapevole del fare musica, tenendo bene a mente la contemporaneità e l’hic et nunc. Pasquale Mega, nella duplice veste di pianista e ideatore, dirige il PolìCroma Ensemble, ne fila la genetica interiore, ne scolpisce la fisionomia acustica e ne orienta la logica estetica secondo una prospettiva che rifiuta ogni dicotomia tra jazz e scrittura colta. La scelta strumentale, che affianca al quintetto jazzistico risponde ad una precisa volontà di ampliare il ventaglio timbrico e d’imbastire una tessitura armonica che sappia accogliere tensioni e rilievi, sfumature e contrasti, al netto di ogni tentazione ornamentale.

Registrato dal vivo presso il Teatro Mariella di Monopoli, il progetto si sviluppa secondo una tripartizione cromatica che non allude a semplici atmosfere, bensì a veri e propri tracciati narrativi. L’indaco, l’ambra e il carminio ( pennellati in copertina) non fungono da etichette evocative, ma da chiavi interpretative che sospingono l’ascolto verso tre universi sonori distinti, ciascuno costruito sulla scrittura di Mega, di Esbjörn Svensson e di Lars Danielsson. L’atto compositivo si espande grazie agli arrangiamenti di Roberto Salahaddin Re David, che non si sovrappongono alla materia originaria, bensì la rimodellano secondo una logica di contrappunto interno, di dialogo tra le voci e di equilibrio tra le masse sonore. La presenza di Gabriele Mirabassi, clarinettista di rara sensibilità e di solida formazione, non si limita ad impreziosire l’ensemble: ne orienta la direzione espressiva, ne accentua le curvature melodiche, ne amplifica la capacità di evocare paesaggi acustici che sfuggono a ogni classificazione. Il suo profilo fonico, ora vellutato ora incisivo, s’innesta con naturalezza nella trama espressiva dell’ensemble, contribuendo a definire un ambiente sonoro che si nutre di folk europeo, reminiscenze cameristiche e pulsazioni jazzistiche. Mega non mira alla sintesi, bensì alla coesistenza: ogni pagina musicale si estrinseca nel fluire di micro-variazioni, nella sovrapposizione di gesti armonici, nella sedimentazione di idee che si espandono. Il suo pianismo, mai esibito, si posiziona nel cuore della struttura, sostenendo e orientando, senza mai imporsi. La scrittura, lontana da ogni retorica, si affida ad una grammatica compositiva che privilegia la continuità, la trasformazione, la risonanza interna.

«Concerto in tre colori» non si ascolta come successione di singoli componimenti, ma come costruzione modulare che invita a pensare la musica come luogo di riflessione. L’ensemble non si limita a eseguire: interpreta, reinventa, plasma. «Via tu!» apre il ciclo con una disposizione che privilegia la mobilità tematica. Il pianoforte articola intervalli che si dispongono come frammenti di un pensiero in formazione, mentre il clarinetto di Mirabassi orienta la fisionomia acustica dell’ensemble con una pronuncia che vibra di misura e consapevolezza. Dal canto suo, l’arpa introduce una velatura che segna il profilo armonico, affiancata dal vibrafono che lavora per stratificazione. Il contrabbasso suggerisce traiettorie oblique, mentre la batteria agisce con discrezione. In questo episodio, la scrittura di Mega si avvicina a certe pagine letterarie, dove la parola si dispone con esattezza, senza mai cercare l’iperbole. «Future Link» espande il campo sonoro con una progressione che si sviluppa per accumulo. Il pianoforte alimenta una linea che si prolunga senza risoluzione, mentre il clarinetto interviene con una funzione narrativa, tesa a delineare curvature melodiche che seducono il fruitore. L’arpa lavora per incisione, mentre il vibrafono funge da hub fra le varie sezioni con una trama che richiama una certa sintassi poetica, dove il ritmo si fa pensiero. Dal canto suo Il violoncello introduce una voce autonoma, capace di aprire squarci lirici che mantengono una lucidità formale. Dalla retroguardia, il contrabbasso e la batteria sostengono il disegno con sobrietà, evitando ogni eccesso virtuosistico «Di più» propone una rarefazione sonora che privilegia la sottrazione. Il pianoforte opera attraverso un minimalismo contenitivo, mentre il clarinetto si dispone in una zona di equilibrio, tanto che l’arpa ed il vibrafono possano annodare i fili di una tessitura che si staglia tra luce e ombra. Pur non defilato, il contrabbasso interviene con discrezione, mentre la batteria si limita a trattenere il tempo. In questo episodio, la scrittura evoca una un’estetica che si lascia attraversare da pause significative, come in taluni versi poetici, dove il silenzio non interrompe, ma diviene un indicatore di marcia. «Origami» disegna l’estetica secondo un principio di torsione. Il titolo indica una logica di ripiegamento, non decorativa ma strutturale, in cui il clarinetto disegna una linea che si dipana per contrazioni, con la complicità del pianoforte lavora su cellule che si espandono con misura. Nel movimento dell’ensemble, l’arpa ed il violoncello si assestano su piani paralleli, favorendo l’innesto del metallofono che raccorda con precisione. In tal modo, la partitura di Mega assume una dimensione grafica, dove ogni gesto sonoro corrisponde ad una piega e ad una variazione cromatica.

«Believe, Beleft, Below» apre la seconda suite con una disposizione che privilegia la frammentazione. Il pianoforte dispensa intervalli che si collocano in una zona di attesa e di rarefazione, nella quale il clarinetto interviene con una pronuncia che trapunta il profilo espressivo, facendo in modo che l’arpa possa lavora per sottrazione; dal canto suo il vibrafono imbastisce una tessitura che richiama una sintassi poetica frantumata, una punteggiatura irregolare ed un ritmo che non segue la metrica ma la tensione emotiva, consentendo al violoncello di lavorare in superficie, mentre il contrabbasso e la batteria sostengono con misura, ma non per questo defilati in una zona d’ombra. «Seven Days Of Falling» espande l’esecuzione con una procedura che si prolunga senza risoluzione. Il pianoforte ammannisce una linea che si muove per deviazioni, mentre il clarinetto interviene con una funzione narrativa, dove l’arpa ed il vibrafono si assiepano su piani distinti. Dalle retroguardie il contrabbasso lavora per accenni, mentre la batteria trattiene il tempo con discrezione. «Elevation Of Love» costruisce un ambiente sonoro che attiene al senso della misura. Il pianoforte lavora su intervalli calibrati, mentre il clarinetto agisce come voce che tenta di esplorare l’intero territorio armonico. L’arpa e il violoncello si annodano dando vita ad una tessitura strutturale a maglie larghe, in cui il vibrafono raccorda, il contrabbasso sottrae e la batteria dosa il tempo con precisione alchemica. Il modus operandi di Mega si fa geometrico, mentre l’ensemble agisce come un compasso proteso con calibrata e mercuriale precisione. «Viaticum» propone una rarefazione che favorisce la pausa, nella quale il pianoforte sembra procedere per sottrazione, il clarinetto si colloca in una zona liminale, l’arpa e il vibrafono si sfiorano, il contrabbasso accenna e la batteria trattiene le redini evitando pericolose cavalcate, tanto che le pause diventano organiche alla struttura e alla narrazione. «Dolores In A Shoestand» distorce l’involucro esterno secondo un principio di torsione. Il clarinetto disegna una linea che si sostanzia per contrazioni, quasi in opposizione al pianoforte che opera chirurgicamente su cellule che si espandono con misura. L’arpa e il violoncello procedono come due rette parallele verso un infinito altrove, mentre il vibrafono funge quasi da hub e da raccordo.

«Prado» apre il ciclo con una disposizione che privilegia la verticalità. Il pianoforte diventa foriero di una procedura che s’innalza per gradi, senza mai perdere coerenza. Dall’altra parte, il clarinetto interviene con una pronuncia che accentua le curvature melodiche, mentre l’arpa lavora per come se apportasse dei punti di sutura, capaci di stabilizzare la tessitura armonica. Il vibrafono incolla le sezioni legandole in una trama che si dispone come superficie riflettente, mentre il violoncello s’introduce negli interstizi accordali. Da posizione arretrata, ma non defilata, il contrabbasso e la batteria sostengono il disegno con misura, evitando ogni marcatura o ogni eccesso illusionistico. «Passacaglia» implementa una soluzione che si affida alla ripetizione come principio germinativo. Il pianoforte diffonde la sua perifrasi tematica con rigore, mentre il clarinetto funge da untore, sulla scorta di una pronuncia che vibra di consapevolezza. L’arpa e il vibrafono si muovono orientati dalla medesima bussola armonica, creando una tessitura che richiama la scrittura letteraria, dove ogni parola viene scelta come atteggiamento, non come ornamento, in cui il violoncello lavora per accatastamento, il contrabbasso traccia una linea che fissa i punti di ancoraggio del groove, mentre la batteria si sposta con discrezione tra le componenti del kit percussivo. «Liberetto» si regge su una rarefazione sottrattiva, da cui il pianoforte assorbe un minimalismo razionale, grazie al quale il clarinetto si dispone in una zona di equilibrio; per contro l’arpa ed il vibrafono creano una velatura che incide il profilo espressivo. Il violoncello introduce una voce che si dimena tra lirismo e misura, il contrabbasso indica traiettorie oblique e la batteria diviene custode del tempo. «Driven to Daylight» espande la forma con una progressione che si prolunga per accumulo, in cui il pianoforte articola una linea che si muove per deviazioni, dove il clarinetto interviene con una funzione narrativa. L’arpa lavora per incisione, il vibrafono assume ad interim il ruolo di collettore, spinando la strada al violoncello che introduce una voce lucida e cristallina. Come da prassi, il contrabbasso e la batteria sostengono il convoglio con sobrietà, evitando ogni enfasi. «Africa» chiude la suite con una disposizione che privilegia il multistrato accordale. Il pianoforte lavora su cellule che si espandono con misura, sulle quali il clarinetto disegna una linea che si distorce diffondendosi come un’essenza profumata. L’arpa ed il vibrafono si dispongono su piani distinti, dove il violoncello lavora per contrappunto interno. Sul fondale il contrabbasso fissa la tabella di marcia, con la batteria che introduce una pulsazione ritmica surrettizia.