Risonanze transcontinentali: «Poema 15» di Daniele Sepe, il canto come archivio politico, in una tessitura sonora di memoria e resistenza (Encore Music)

«Poema 15» si presenta dunque come una struttura formale di resistenza e bellezza, in cui la musica popolare latinoamericana viene riletta con rigore musicologico e tensione espressiva, nel gesto di un artista che non smette di interrogare la storia ed il suono.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Napoli ed il Sud America sono territori segnati dalla marginalità, ma anche dalla bellezza resistente. La povertà non è mai rappresentata come condizione da compatire, bensì come spazio da comprendere e da trasformare. La musica, la poesia, il teatro diventano strumenti di riscatto, nel gesto di una cultura che non si arrende, ma si reinventa. Non è una connessione superficiale né meramente retorica: si tratta di un legame profondo, stratificato, che affonda le radici in una comune tensione verso la giustizia, la dignità e la resistenza culturale. La cultura rivoluzionaria sudamericana e quella napoletana condividono una vocazione alla testimonianza, alla denuncia e alla trasformazione, che si esprime tanto nella musica quanto nella letteratura, nel teatro e nella vita quotidiana.

Nell’America meridionale, la Nueva Canción ha rappresentato una forma di resistenza sonora contro le dittature e le ingiustizie sociali. Artisti come Victor Jara, Mercedes Sosa e Silvio Rodriguez hanno trasformato la canzone in un veicolo di verità, in grado di parlare al popolo e per il popolo. Allo stesso modo, la tradizione musicale napoletana – da Raffaele Viviani a Enzo Gragnaniello, passando per la canzone di emigrazione e i canti di lavoro – ha sempre avuto una funzione sociale, pedagogica e politica. Non si tratta di folklore, ma di una forma di consapevolezza incarnata nel suono. Daniele Sepe, in questo senso, agisce nel tracciato di una sintesi: la sua musica non si limita a citare, ma fa dialogare le due culture, nel gesto di una composizione che rievoca e reinventa. Il suo lavoro su «Poema 15» è emblematico: la voce di Jara si fonde con la vocalità partenopea, le percussioni afro-cubane si intrecciano con le metriche mediterranee, e il risultato è una tessitura sonora che non ha confini, ma solo direzioni etiche. La poesia di Pablo Neruda e quella di Eduardo Galeano, così come la narrativa di Rodolfo Walsh o di Jorge Amado, si collocano nel solco di una letteratura che non si limita a raccontare, ma denuncia, interroga, trasforma. In parallelo, la letteratura napoletana – da Domenico Rea a Fabrizia Ramondino, da Anna Maria Ortese a Erri De Luca – ha sempre avuto una vocazione civile, una tensione verso il reale che non si piega alla retorica, ma cerca il linguaggio giusto per dire l’indicibile. Entrambe le culture fanno leva su una forte componente orale: il racconto, il canto, la memoria tramandata. In questo senso, il quartiere popolare napoletano e il villaggio andino condividono una stessa grammatica dell’esistenza, fatta di gesti, di parole, di silenzi che parlano.

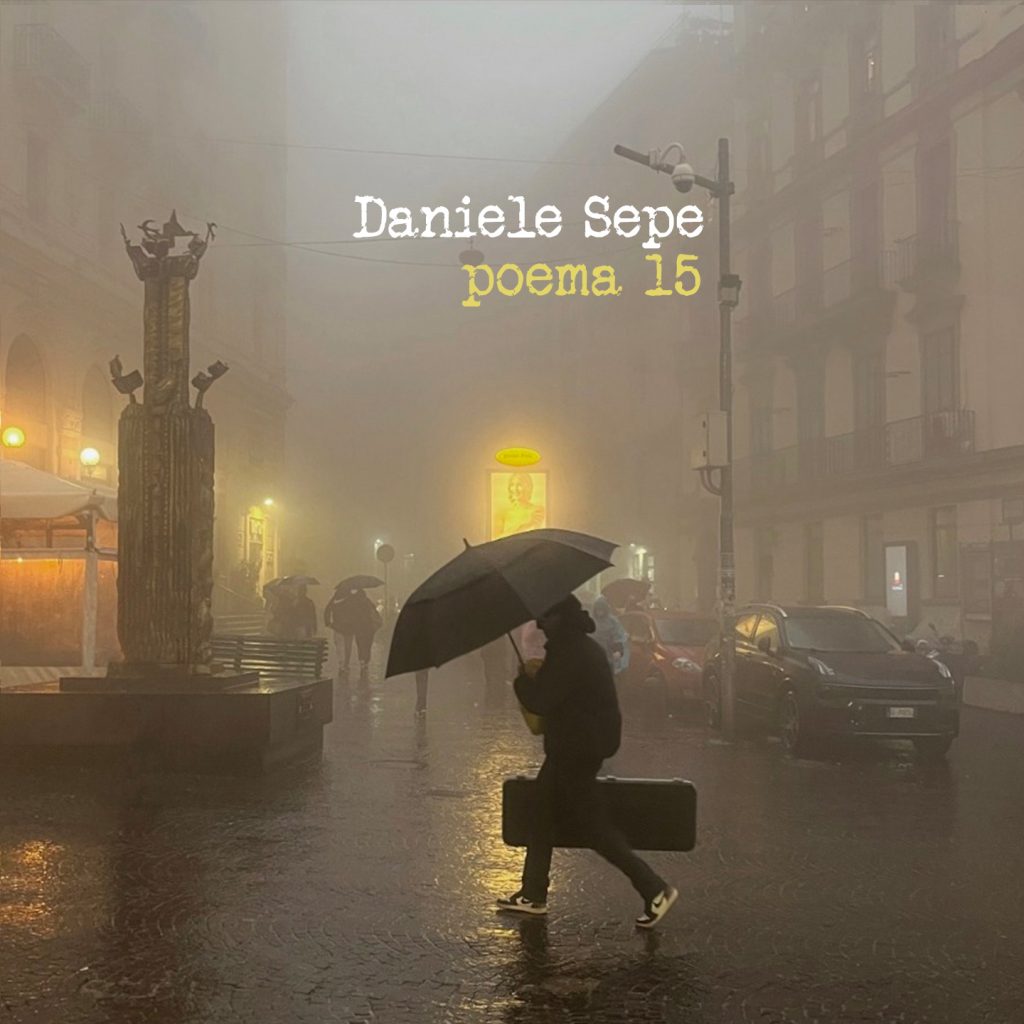

Nel solco di una ricerca musicale che da decenni si nutre di impegno civile, Daniele Sepe torna a interrogare le ferite della storia latinoamericana con il progetto discografico «Poema 15», edito da Encore Music. L’album, ispirato all’omonimo componimento di Pablo Neruda e alla sua trasposizione musicale ad opera di Victor Jara, si articola come una struttura tematica che rievoca, con rigore e intensità, le voci soffocate dal golpe cileno dell’11 settembre 1973. Il progetto si colloca in seno a una riflessione profonda sulla funzione della musica come veicolo di memoria e denuncia. Sepe, già autore di «Conosci Victor Jara?», prosegue la sua indagine sonora con una sensibilità che non indulge mai nel didascalico, bensì plasma un impianto compositivo in cui la verità storica si fonde con la forza evocativa della tradizione popolare sudamericana. La scelta di repertorio, che include testi di Silvio Rodriguez, Atahualpa Yupanqui, Rafael Hernández Marín, Ariel Ramírez e Félix Luna, mostra una curatela musicale accorta e di solida formazione, capace di far dialogare le diverse anime di un continente ferito e resiliente. La fisionomia del suono, modellata da Sepe mediante un ventaglio strumentale che abbraccia sax soprano, sax alto, sax tenore, flauto, flauto basso, quena e flauto dolce, si arricchisce grazie alla presenza di ventisette musicisti, ciascuno portatore di una specifica aura fonica. Le voci di Emilia Zamuner, Ginevra Di Marco, Sandro Yoyeux, Paolo Romano Shaone ed Enzo Gragnaniello delineano un ambiente sonoro stratificato, in cui la parola cantata si fa gesto politico e testimonianza poetica. L’intervento di strumenti come il bandoneon di Daniele Di Bonaventura, il charango di Vincenzo Racioppi, il pianoforte di Piero De Asmundis e le percussioni di Robertinho Bastos contribuisce a una geometria timbrica che non si limita alla mera evocazione folclorica, ma si articola come disegno armonico consapevole e musicalmente eloquente. La varietà timbrica, sostenuta da un impianto ritmico articolato e da una scrittura armonica che evita ogni stereotipo, consente al disco di superare la dimensione celebrativa, per collocarsi nel tracciato di una pedagogia sonora che educa all’ascolto critico. Sepe si conferma tessitore di trame sonore, capace di connettere linguaggi e culture con una perizia tecnica raffinata e una visione poetica interiormente articolata.

Nel tessuto sonoro di «Poema 15», Daniele Sepe compone un itinerario musicale che non si limita a evocare la memoria storica, bensì la modella in una struttura tematica stratificata, in cui la cultura latino-americana e quella napoletana si fondono secondo una logica di risonanza emotiva e consapevolezza politica. L’intero impianto compositivo si sviluppa nel fluire di una tensione espressiva che non cerca la linearità narrativa, ma piuttosto una circolarità poetica, dove ogni episodio sonoro si innesta nel precedente e ne amplifica il senso. La voce di Victor Jara, rievocata con intensità nella rilettura di «El Aparecido», non viene semplicemente citata, bensì reintegrata in un contesto acustico che ne accentua la forza profetica. Il colore sonoro, delineato da quena e flauti, si articola in una trama espressiva che rimanda tanto alla ritualità andina quanto alla vocalità partenopea, dove il canto si fa strumento di resistenza. In «Sueño con serpientes», la parola di Silvio Rodriguez si innalza come gesto politico, sostenuta da una geometria timbrica che alterna percussioni afro-cubane e armonie modali, nel riflesso di una lotta che non si consuma, ma si rinnova nel canto. La presenza di «Confians», componimento tradizionale, introduce una velatura acustica che si colloca nel solco di una spiritualità collettiva, in cui la voce si fa eco di un sapere popolare condiviso. La scelta di strumenti acustici e la sobrietà interpretativa delineano un ambiente sonoro che allude tanto alle processioni del Sud Italia quanto alle cerimonie sincretiche caraibiche. In «Piedra y Camino», la parola di Atahualpa Yupanqui diviene materia pulsante, nel gesto di una chitarra che non accompagna, ma guida, evocando la solitudine del viandante e la dignità del silenzio. Il testo, recuperato con sensibilità, suscita alla mente le figure erranti della letteratura napoletana, dove il cammino diventa metafora esistenziale.

«Poema 15», nucleo poetico dell’intero progetto, si dipana come una pagina musicale in cui la voce di Neruda, filtrata dalla sensibilità di Jara, viene trasposta in una struttura accordale che alterna sospensioni e risoluzioni, nel respiro di una contemplazione amorosa che non si chiude, ma si espande. La vocalità femminile, interiormente articolata, accentua la dimensione lirica, mentre la trama strumentale, sostenuta da flauti e sax, plasma un clima che rimanda tanto alla malinconia mediterranea quanto alla dolcezza andina. In «Lamento Borincano», la denuncia sociale si fa canto elegiaco, nel gesto di una voce che non urla, ma sussurra la povertà e l’abbandono. Il componimento di Rafael Hernández Marín, riletto con rigore e passione, trova un’eco nella tradizione napoletana del canto di emigrazione, dove il dolore si trasforma in bellezza. La «Canzone per Jara», firmata da Paolo Romano e Sepe, si colloca nel tracciato di una memoria attiva, in cui la figura del musicista cileno viene appellata non come icona, bensì come presenza viva, nel fluire di una musica che interroga il presente. «Alfonsina y el mar», dedicata alla poetessa Alfonsina Storni, si sviluppa come episodio sonoro elegiaco, nel gesto di un pianoforte che dialoga con il bandoneon, pennellando una fisionomia del suono che rimanda tanto alla costa argentina quanto al Golfo di Napoli. La voce, sensibile e ricettiva, rievoca la figura della donna artista, fragile e potente, nel riflesso di una poesia che si fa mare. Infine, la bonus track «Italia bella mostrati gentile», composizione tradizionale rielaborata da Sepe, chiude il progetto con una nota di ironia e affetto, nel gesto di una rilettura che non indulge nel folklore, ma lo reinventa con intelligenza musicale e consapevolezza storica. Nel complesso, «Poema 15» si presenta come una costruzione modulare di memoria e resistenza, in cui ogni traccia contribuisce a delineare un ordine interno coerente e profondamente articolato. Daniele Sepe, regista armonico e artigiano del suono, compone un concept che non si limita ad omaggiare o al tributo calligrafico, egli compone un itinerario musicale che non si limita ad evocare la memoria storica, bensì la modella alla medesima stregua di una struttura tematica stratificata, in cui la cultura latino-americana e quella napoletana si fondono secondo una logica di risonanza emotiva e consapevolezza politica.