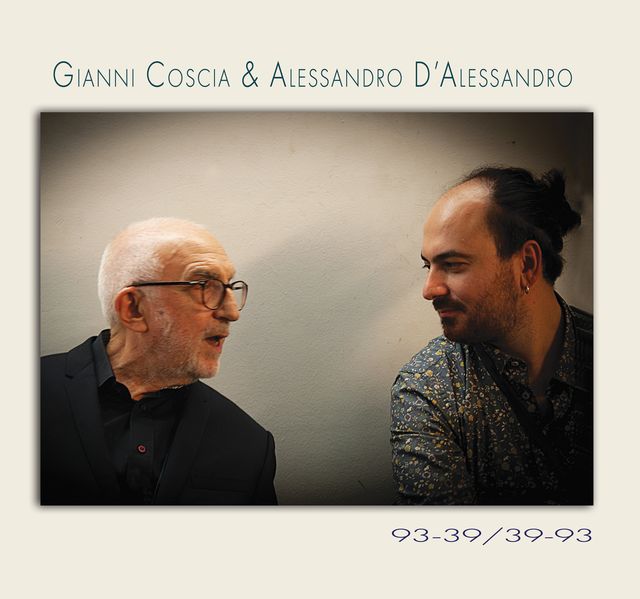

Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro con «93-39/39-93»: dialoghi mantici e geometrie affettive (Encore Records, 2025)

Nel complesso, «93-39/39-93» si articola come un lavoro che fa leva su una pedagogia musicale fondata sull’ascolto, sulla libertà e sulla memoria. Coscia e D’Alessandro non si confrontano: si riconoscono, si rispettano, si amplificano. Il risultato è una geometria timbrica che non ha età, ma solo direzioni poetiche.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La fisarmonica, lungi dall’essere relegata a semplice strumento popolare o folklorico, ha attraversato il secondo dopoguerra con una sorprendente capacità di adattamento e reinvenzione, collocandosi in modo significativo all’interno della cultura musicale moderna e, in particolare, nel tracciato evolutivo del jazz europeo.

Nel contesto postbellico, la fisarmonica ha assunto un ruolo duplice: da un lato, ha continuato a rappresentare un elemento identitario nelle culture regionali italiane, francesi e mitteleuropee; dall’altro, ha iniziato a essere impiegata in ambiti compositivi più sperimentali, grazie alla sua versatilità timbrica e alla capacità di sostenere tanto la melodia quanto l’armonia. In Italia, la ricostruzione culturale ha visto il riemergere di forme musicali legate alla memoria collettiva, e la fisarmonica ha agito come ponte fra oralità e scrittura, fra tradizione e innovazione. All’interno dell’universo jazzistico europeo, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, la fisarmonica ha iniziato a dialogare con le forme improvvisative e con le strutture armoniche del be-bop e del cool jazz, ma secondo una logica di contaminazione e non di imitazione. Musicisti come Richard Galliano in Francia, Luciano Biondini e Gianni Coscia in Italia, hanno mostrato come il mantice potesse articolare una grammatica jazzistica personale, capace di fondere la cantabilità mediterranea con la tensione ritmica afroamericana. La fisarmonica, in questo contesto, non si è limitata ad «entrare nel jazz», ma ha contribuito a ridefinirne i confini, introducendo un’aura fonica che si attesta nell’ambito di una ricerca espressiva più ampia. Il jazz europeo del dopoguerra ha cercato una propria fisiologia sonora, facendo leva su elementi del patrimonio folklorico nazionale. In questo scenario, lo strumento a mantice ha agito come elemento di sintesi, capace di tessere relazioni fra la musica colta, la tradizione popolare e l’improvvisazione radicale. In relazione al cinema neorealista italiano, la fisarmonica ha spesso assunto una funzione narrativa, evocando ambienti, stati d’animo e tensioni sociali. Le colonne sonore di Armando Trovajoli e Piero Piccioni, ad esempio, ne hanno fatto uso per delineare atmosfere urbane e intime, sulla scia di una quotidianità fragile e poetica. In letteratura, la sua presenza appare altrettanto significativa: da Pasolini a Raffaele Viviani, il mantice viene spesso associato alla voce del popolo, alla malinconia dell’emigrazione ed alla gioia effimera delle feste di quartiere. La fisarmonica si colloca nella cultura moderna come strumento di frontiera: capace di attraversare generi, epoche e linguaggi, mantenendo una propria identità timbrica e poetica. Nel jazz, ha trovato non solo uno spazio, ma una nuova funzione, ossia quella di tessitore di trame sonore, di interprete sensibile e di narratore musicale.

Nel morganatico sonoro che unisce Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro, «93-39/39-93» si presenta come una struttura formale di dialogo intergenerazionale, in cui la fisarmonica e l’organetto non si confrontano, bensì si riconoscono, si ascoltano, si reinventano. L’operazione discografica, edita da Encore Music, non indulge in celebrazioni né in nostalgie, ma si articola come una costruzione modulare di affinità elettive, dove la melodia non è ornamento, bensì principio generativo. Coscia, figura di riferimento assoluto per la fisarmonica europea, e D’Alessandro, regista armonico dell’organetto contemporaneo, delineano un impianto compositivo che si fonda su una ricerca timbrica interiormente articolata, in cui la tradizione non viene citata, ma interrogata. La scelta dei brani mostra una curatela musicale di solida formazione, capace di far dialogare mondi sonori apparentemente distanti, ma uniti da una comune tensione poetica.

Nel tracciato musicale di «93-39/39-93», Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro non si limitano a condividere uno ambiente acustico, per contro ne disegnano la geometria interna, tramite una conversazione mantica che si sviluppa secondo una logica di ascolto reciproco e reinvenzione poetica. Ogni episodio sonoro si colloca nel fluire di un racconto che non cerca la linearità, bensì la stratificazione espressiva, in cui la melodia diventa principio di coesione e la timbrica si fa veicolo di memoria. La rilettura di «A Time for Us» di Nino Rota apre il progetto con una velatura acustica che rievoca il lirismo cinematografico, nel respiro di una progressione armonica che alterna sospensioni modali e risoluzioni tonali. Il mantice di Coscia plasma una linea melodica che non indulge nel sentimentalismo, mentre D’Alessandro interviene con contrappunti discreti, nel gesto di una reinvenzione che rimanda al cinema neorealista, dove la musica non accompagna, ma racconta. Nel fluire della «Danza dei pastori», la scrittura barocca di Frescobaldi viene riletta con ironia e rigore, in un impianto compositivo che alterna imitazioni e variazioni. I due mantici si cercano, si sovrappongono, si distanziano, delineando un ambiente sonoro che allude tanto alla ritualità contadina quanto alla teatralità popolare, nel riflesso di una tradizione che non si conserva, ma si trasforma. «Donna», adattata da Coscia su materiale di Kramer, si presenta come struttura tematica in equilibrio instabile, dove la melodia si frammenta e si ricompone, facendo leva su una memoria che non si chiude, ma si espande. Il clima sonoro evoca la voce femminile nel cinema di De Sica, fragile ma mai passiva, nel tessuto di una scrittura che alterna sobrietà e tensione. La rilettura di «Luna tucumana», firmata da D’Alessandro su testo di Yupanqui, si colloca nel solco di una geografia sonora che unisce le Ande e l’Appennino, grazie ad una vocalità che non ha confini, ma solo direzioni poetiche. Il mantice plasma una fisionomia del suono che alterna bordoni e arpeggi, mentre la melodia si fa cammino, sulla base di una solitudine che trova eco nella letteratura meridionale.

«In cerca di cibo» e «Geppetto», entrambe di Fiorenzo Carpi, delineano un ordine interno che rievoca la poetica dell’infanzia e della fame, in virtù di una scrittura che alterna tonalità naïf e dissonanze sottili. Il dialogo fra i due strumenti si sviluppa secondo una logica narrativa, dove il mantice non accompagna, ma interroga, nel tracciato di una memoria che rimanda al Pinocchio di Comencini e alla pedagogia affettiva del cinema italiano. La citazione battistiana di «Mi ricordi Georgia Brown» si colloca nel fluire di una tessitura sonora che alterna swing e citazioni melodiche, attraverso una reinvenzione che non indulge nel revival. Coscia plasma una linea melodica che rievoca il jazz italiano degli anni Settanta, mentre D’Alessandro ne accentua le variazioni ritmiche, in virtù di una leggerezza che rimanda alla letteratura umoristica di Achille Campanile. «Azzurro», riletto da D’Alessandro, si presenta come struttura formale che reinventa il pop italiano con intelligenza timbrica e consapevolezza armonica. Il mantice articola una geometria sonora che alterna loop e bordoni, mentre la melodia si fa archivio emotivo, sulla scorta di una memoria che non si limita ad evocare, ma rielabora, sul terreno di una cultura che non dimentica. «The Wedding» di Abdullah Ibrahim chiude il progetto con una nota di spiritualità laica, nel gesto di una composizione che non si risolve, ma si apre. Il mantice plasma una velatura acustica che rievoca il canto rituale, mentre la struttura armonica si sviluppa nel fluire di una tensione che rimanda alla poesia di Pasolini, dove il sacro e il profano si fondono in un’unica voce. Nel complesso, «93-39/39-93» si articola come un microcosmo sonoro che fa leva su una pedagogia musicale fondata sull’ascolto, sulla libertà e sulla memoria. Coscia e D’Alessandro non si confrontano, piuttosto si riconoscono, si rispettano e si amplificano. Il risultato è una geometria timbrica che non ha età, ma solo direzioni poetiche.