Sintesi e metamorfosi: Pat Metheny e la dissoluzione dei confini stilistici, fra tradizione ed invenzione

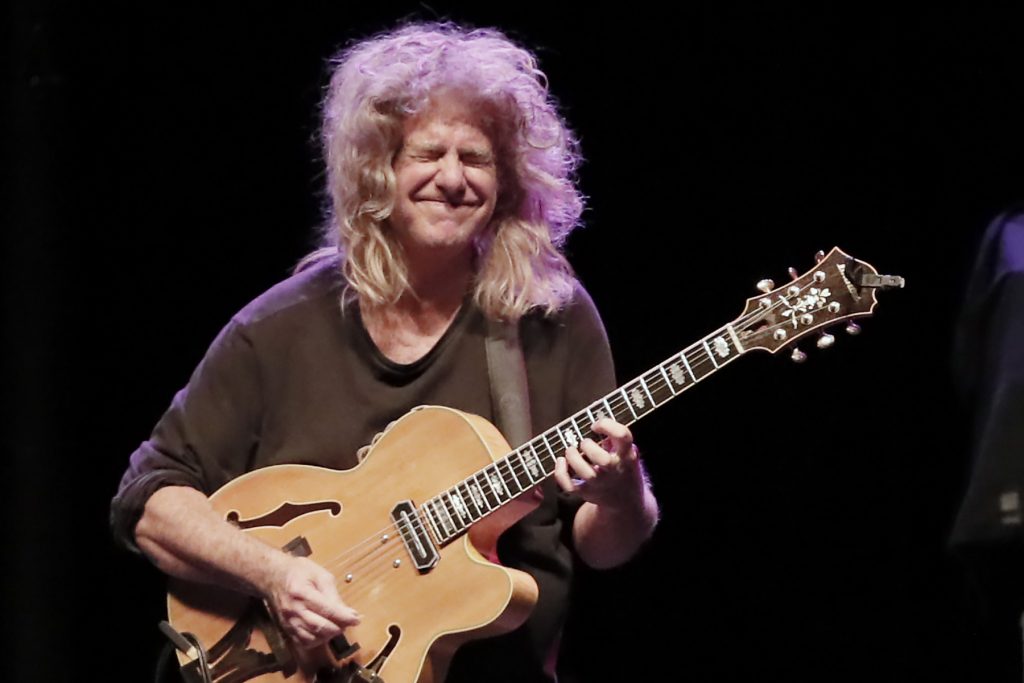

Pat Metheny

La padronanza dello strumento non si misura in velocità o complessità, ma nell’attitudine a rendere ogni nota necessaria, qualsiasi frase coerente e qualunque timbro significativo. Il chitarrista del Missouri si muove sulla scorta di una sintesi fatta di rigore ed immaginazione, di controllo ed abbandono, di artigianato e poesia, nonché in virtù di una ricerca incessante attuata non sulla difficoltà, ma sulla bellezza.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Patrick Bruce Metheny nasce il 12 agosto 1954 a Lee’s Summit, nel Missouri, in una regione del Midwest statunitense che, pur lontana dai grandi centri nevralgici del jazz, gli offre sin dall’infanzia un terreno fertile per lo sviluppo di una sensibilità musicale peculiare. Il giovane Pat inizia il suo percorso sonoro con la tromba, strumento che abbandonerà precocemente per dedicarsi alla chitarra, attratto dalla forza evocativa delle sei corde e ispirato, tra gli altri, dal fenomeno Beatles, che in quegli anni permeava l’immaginario giovanile.

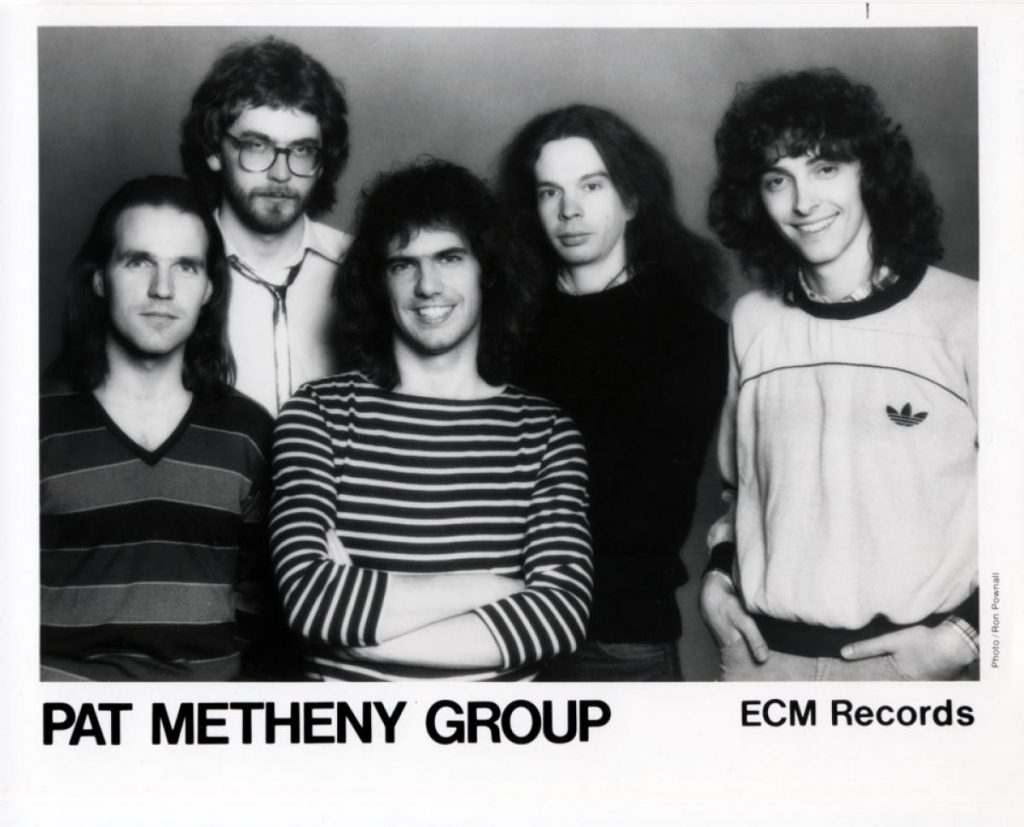

Dotato di un talento precoce e di una curiosità intellettuale fuori dal comune, Metheny diviene, in età adolescenziale, docente presso l’Università di Miami e successivamente al Berklee College of Music di Boston, istituzioni che ne riconoscono l’eccezionale padronanza teorica e strumentale. La sua prima affermazione significativa avviene all’interno del line-up di Gary Burton, con cui collabora dal 1974 al 1977, entrando così in contatto con figure eminenti del jazz contemporaneo, tra cui Steve Swallow, Bob Moses ed Eberhard Weber. Nel 1976 Metheny pubblica il suo primo album da leader, «Bright Size Life», in trio con Jaco Pastorius e Bob Moses. L’album, editato dall’etichetta ECM, rivela immediatamente una cifra stilistica inconfondibile, basata su un fraseggio asimmetrico, un’aura fonica ovattata ed una scrittura armonica che coniuga lirismo e sofisticazione. L’album non fu soltanto un debutto discografico, ma una dichiarazione poetica che ne anticipava la direzione futura.. Due anni più tardi, nel 1978, nasce il Pat Metheny Group, a cui aderisce il pianista Lyle Mays, sodale imprescindibile con cui il chitarrista condividerà un’intesa artistica profonda e duratura. Il gruppo si distinse immediatamente per una sintesi originale tra jazz, rock, world music e musica colta, con orchestrazioni opulente, tempi composti ed una tensione costante tra struttura e improvvisazione. Mays, con la sua architettura accordale, offriva a Metheny un contrappunto ideale, dando vita ad un sodalizio mutualistico che sancì una delle più alte espressioni dell’interplay nell’ambito della musica strumentale del secondo Novecento. Nel corso della sua carriera, Metheny ha collaborato con figure di assoluto rilievo, da Charlie Haden a Michael Brecker, da Jack DeJohnette ad Ornette Coleman, con cui ha inciso il controverso «Song X», testimonianza di una curiosità estetica mai doma e di una volontà di indagine che travalica i confini del genere. La sua discografia, ampia e articolata, comprende lavori solistici, progetti cameristici, incursioni orchestrali e sperimentazioni timbriche con strumenti non convenzionali, come la chitarra sintetizzatore e la celebre Pikasso a 42 corde. Il chitarrista del Missouri ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui venti Grammy Awards in dieci categorie differenti, un primato che attesta la versatilità e la versatilità di parlare a pubblici eterogenei senza mai rinunciare all’immersione esecutiva. Il modulo espressivo metheniano, lungi dall’essere un esercizio stilistico, si sostanzia come una forma di pensiero, una meditazione sonora sul tempo, sul paesaggio e sull’identità.

La cosiddetta svolta elettrica di Miles Davis, inaugurata con «In A Silent Way» (1969) e radicalizzata in «Bitches Brew» (1970), non fu soltanto un cambio di strumentazione, ma una vera e propria mutazione epistemologica del fare jazz, dove l’elettricità divenne veicolo di destrutturazione formale, di dilatazione temporale e di ibridazione idiomatica. Metheny, pur non appartenendo direttamente a quella cerchia di musicisti coinvolti nella prima fase fusion (come Hancock, McLaughlin o Corea), ne assorbì l’impulso innovativo, filtrandolo attraverso una sensibilità più intimista ed una scrittura più narrativa. Egli non si limita a replicare le soluzioni davisiane, ma le trasfigura. Il suo debutto con «Bright Size Life» (1976), in trio con Jaco Pastorius e Bob Moses, già rivela una concezione del jazz elettrico fondata su un equilibrio tra complessità accordale e fruizione melodica a presa rapida. Con la fondazione del Pat Metheny Group nel 1978, insieme a Lyle Mays, la visione si espande, mentre l’elettronica non sarà più strumento di rottura, ma di costruzione ambientale, in grado di evocare universi immaginari, memorie e geografie interiori. Il rapporto con Davis risulta più ideale che estetico. Metheny ha dichiarato esplicitamente, più volte, di essersi ispirato al «metodo Miles» per la realizzazione di «From This Place» (2020), imperniato su lunghe tournée con repertori consolidati, seguite da sessioni in studio con materiale inedito, per catturare la spontaneità e la coesione del gruppo. Inoltre, l’album «Four & More» di Davis ha rappresentato per il chitarrista una rivelazione giovanile, un impatto emotivo paragonabile a quello dei Beatles. Tuttavia, mentre Davis cercava l’urgenza e la dissonanza, Metheny predilige da sempre la fluidità e la trasparenza della velatura acustica. Il chitarrista del Missouri ha contribuito a ridefinire il jazz elettrico non come campo di battaglia tra generi, ma quale spazio di coabitazione armonica. L’uso del sintetizzatore per chitarra, l’integrazione di elementi vicini alla world-music, la predilezione per tempi composti e strutture cicliche, tutto concorre a delineare una poetica che si distacca dalla tensione dialettica della fusion-jazz per abbracciare una metodologia di plot sonoro più riflessivo. In sintesi, Metheny non va considerato alla stregua di un continuatore della svolta elettrica davisiana, ma il suo interprete più lirico ed itinerante. Se Davis ha aperto le porte all’elettrificazione strumentale quale strumento di rottura, Metheny le ha spalancate verso una inedita soluzione di poetica sonora, tesa a parlare al cuore senza rinunciare alla complessità.

Bill Frisell e Kurt Rosenwinkel delineano due prospettive divergenti della chitarra jazz contemporanea, ed il confronto fra Metheny ne evidenzia differenze sostanziali sia sul piano tecnico che concettuale. Pat adotta un approccio strutturato e affabulativo, mentre la sua chitarra costruisce percorsi melodici fluidi, fondati su scale modali e progressioni armoniche non funzionali ma coerenti. Il plettro accompagna costantemente l’esecuzione, con un attacco preciso e levigato, mentre effetti come chorus e delay contribuiscono alla creazione di ambienti sonori espansi e cinematografici. Il suono di Metheny mantiene una stratificazione ordinata, con una lucentezza formale che consente riconoscibilità anche nei contesti più complessi. Frisell, al contrario, si attiene ad una postura più destrutturata ed orientata alla ricerca cromatica, con una sonorità che tende a vaporizzarsi ed a risuonare, quasi priva di forza di gravità, collocandosi tra intenzione e casualità. L’esecuzione con le dita favorisce un attacco morbido ed un vibrato ampio. L’armonia, spesso implicita, emerge attraverso intervalli ampi, cluster ed accordi frammentati. L’effettistica – loop, riverbero o delay – non svolge una funzione decorativa, ma interagisce direttamente con il fraseggio, contribuendo allo sviluppo di una dimensione atmosferica e introspettiva. Rispetto a Metheny, Frisell rinuncia alla linearità melodica ed al regolare impianto espositivo, preferendo un’implantologia testurizzata e perlustrativa, dove la forma si dilata e si apre. Rosenwinkel si colloca in una posizione intermedia, pur mantenendo una marcata impronta personale. La tecnica raffinata si manifesta attraverso l’uso di plettro leggero, legati e sweep picking, che garantiscono fluidità e controllo dinamico. L’armonia costituisce il suo campo privilegiato, attraverso largo impiego di sostituzioni complesse, sovrapposizioni modali e voicing carichi che si stratificano spesso con l’ausilio di effetti elettronici. Il suono, modulato e astratto, riflette una componente teorica marcata ed una tensione costante verso l’innovazione accordale. A differenza di Metheny, Rosenwinkel non costruisce plot melodici, mentre rispetto a Frisell non si affida all’intensità cromatica. Il suo modus operandi assume l’istanza di un laboratorio armonico, con una logica interna che tende alla formalizzazione. In sintesi, Metheny privilegia la melodia e la forma, Frisell esplora l’aura fonica e la suggestione, infine Rosenwinkel elabora intelaiature armoniche intricate e verticali. Le loro divergenze non si limitano all’ambito stilistico, ma riflettono tre modalità distinte di concepire il ruolo della chitarra nel jazz, ossia come voce narrante, habitat sonoro rarefatto e sistema armonico in continua espansione.

Sul versante italiano, il confronto tra Pat Metheny e Maurizio Brunod non può ridursi a una sovrapposizione stilistica o ad una banale analogia timbrica, bensì va affrontato come un’indagine sulle dinamiche costruttive del pensiero musicale, sulle modalità di articolazione del suono e sulle tensioni che animano le rispettive scritture. Pat Metheny e Maurizio Brunod, pur appartenendo a geografie musicali differenti, condividono una tensione indagativa verso la finalizzazione di un linguaggio chitarristico che non si limiti all’idioma jazzistico, ma che lo trascenda, lo interroghi e lo riformuli. Metheny, con la sua scrittura espansiva e narrativa, ha sempre cercato una sintassi armonica che si sviluppasse per dilatazione, per modulazione atmosferica, per stratificazione timbrica. Brunod, al contrario, lavora su una verticalità espressiva, su una compressione formale che non rinuncia alla complessità, ma la incanala in strutture raccolte, cesellate, interiormente articolate. In «Offramp», Metheny impiega il guitar synthesizer come estensione timbrica del pensiero musicale. Non si tratta di un effetto, ma di una vera e propria «fisionomia del suono» che gli consente di costruire ambienti, paesaggi, zone emotive. La progressione accordale di «Are You Going With Me?» si fonda su accordi sospesi, costruiti su quarte e settime maggiori, che generano una tensione non risolta, ma espansa. Brunod, nei suoi lavori, come «Northern Lights», «Trip With The Lady» o «Alone Again», predilige una scrittura più raccolta, ma non meno sofisticata, impiegando rivolti, relazioni tra tritoni e quinte diminuite, deviazioni cromatiche che costruiscono una sintassi armonica «in bilico», mai didascalica, sempre motivata. La tecnica strumentale di Metheny risulta orientata verso l’espansione, con l’uso di tapping, armonici artificiali e della Pikasso a 42 corde, in cui tutto concorre ad un’implementazione dell’aura fonica che mira alla dilatazione. Brunod, pur meno eclettico nella scelta degli strumenti, lavora con una precisione timbrica che richiama la scrittura da camera, dove la sua chitarra accordata a 432 Hz non è una scelta ideologica, ma acustica, funzionale alla risonanza dei legni e alla micro-dinamica del gesto. Ogni attacco viene pensato, ogni nota è scolpita, ogni silenzio è parte integrante della forma. Sul piano formale, Metheny costruisce suite, narrazioni sonore che si sviluppano per accumulo e trasformazione. In «As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls», la forma non è successione, ma dilatazione temporale, dove ogni episodio diviene una variazione sul tema dell’attesa. Brunod, al contrario, lavora su forme chiuse, ma internamente articolate, in cui ogni composizione sembra un microcosmo, una struttura che si sviluppa per tensione interna, per rarefazione ed accumulo. La sua musica non si espande, ma si arricchisce in progressione, lasciando sempre un parvenza di dubbio e di imprevedibilità formale, quasi una sorta di suspance perpetua Esteticamente, Metheny evoca scenari, ambienti ed orizzonti. Il parenchima sonoro risulta cinematografico, ambientale e costrutto «nel fluire di» una sintassi aperta. Brunod scolpisce figure, edifica soluzioni in verticalità, lavora «nel tracciato di» una scrittura che problematizza, che riflette. Metheny cerca lo story telling, Brunod la concentrazione. Metheny dilata, Brunod comprime. Ciononostante, entrambi condividono una tensione verso una musica che non si limiti a commentare, ma che respiri come una partitura. Il fine è però comune, basandosi su una partiturizzazione che pensi, che senta e che viva. Nessuna formula, nessuna ripetizione e nessun cliché, ma solo musica che interroga, che vibra e che resiste.

Pur avendo spesso citato Wes Montgomery come una delle sue prime influenze, nel panorama chitarristico del jazz elettrico, tra gli anni Settanta e Ottanta, Pat Metheny si conferma non come semplice continuatore di una tradizione, ma quale figura catalizzatrice intenta ad assorbire, rielaborare e trascendere le influenze dei suoi predecessori. La voce strumentale, immediatamente riconoscibile, nasce da un crocevia di suggestioni, le quali partono da Wes Montgomery, da cui eredita la cantabilità del fraseggio e la predilezione per le linee melodiche fluide, ma ne rifiuta l’approccio bluesistico e il timbro caldo ottenuto con il pollice, preferendo una sonorità più eterea, levigata, quasi «fiatistica», che si avvicina più al respiro di un sax che al graffio di una corda. Jim Hall, con la sua sobrietà accordale e il senso della conversazione musicale, rappresenta un altro punto di riferimento. Metheny ne condivide la tensione verso l’interplay, ma ne amplia la tavolozza cromatica, grazie all’uso di effetti digitali e sintetizzatori per chitarra, strumenti che Hall avrebbe considerato probabilmente superflui o addirittura invasivi. In Metheny, l’elettronica non costituisce un ornamento, ma un’estensione del pensiero musicale, un mezzo per costruire scenari sonori, evocare universi ed atmosfere, dando corpo ad una geografia che scava come un carotaggio interiore. Con John McLaughlin, il confronto si fa più dialettico. Entrambi hanno contribuito alla definizione della moderna fusion, ma l’hanno fatto percorrendo strade divergenti. McLaughlin, con la Mahavishnu Orchestra, ha inseguito l’estasi attraverso la velocità, la complessità ritmica ed una spiritualità quasi ascetica. Metheny, per contro, ha sempre optato per uno story telling più lirico, più umano e meno trascendente. Dove McLaughlin erige torri sonore vertiginose, Metheny disegna orizzonti, strade che si perdono nel cuore del Midwest, fra cieli aperti e malinconici. Joe Pass, pur distante per vocazione stilistica, rappresenta per Metheny un modello di padronanza tecnica e di autonomia espressiva. Tuttavia, Pat rifugge la verticalità armonica del solo-guitar-jazz, preferendo strutture orizzontali e sequenziali, dove la chitarra non appare mai come protagonista assoluta, ma voce tra le voci e parte di un organismo sonoro collettivo. In Metheny, dunque, si intersecano le assi portanti di una tradizione che egli non si limita a citare, ma che metabolizza e trasfigura. Il modulo espressivo non è mai derivativo, ma sempre generativo. Ciò accade quando da ogni influenza subita o esperienza maturata nasce una nuova possibilità compositiva o un’inedita grammatica esecutiva.

Il linguaggio armonico di Pat Metheny si colloca in una zona di frontiera, dove jazz, rock e country non si presentano come generi distinti, ma alla stregua di sorgenti convergenti di un discorso musicale unitario. La scrittura non procede per citazioni o contaminazioni estemporanee, bensì per assimilazione profonda, dove ogni stile diventa materia sonora da plasmare, non da ostentare. Nel jazz, Metheny trova la grammatica di base, l’armonia estesa, la mobilità modale e la libertà ritmica. Ma a differenza di molti jazzisti della sua generazione, non si limita a scandagliare le progressioni bebop o le strutture modali davisiane. Le armonie si distendono in ampi spazi tonali, spesso costruite su pedali, su sovrapposizioni di triadi, su accordi compassati che non risolvono, ma evocano, innescando la suggestione rispetto alla definizione ed il colore piuttosto che la funzione. Dal rock, il chitarrista del Missouri eredita la tensione verso la semplicità strutturale e la potenza timbrica. Tuttavia, non ne adotta la retorica aggressiva né la verticalità degli accordi. Piuttosto, ne recupera l’idea di progressione discorsiva, tanto che molti suoi componimenti si sviluppano come ballate elettriche, con climax costruiti su modulazioni graduali e layering sonoro. In «American Garage», ad esempio, il tema omonimo parte da una cellula rock per poi mutare in gospel, jazz e ambient, senza mai perdere coerenza. Il country, infine, fa capolino come memoria cromatica ed ethos. Metheny, cresciuto nel Midwest, ha interiorizzato la semplicità melodica e la trasparenza armonica della musica rurale americana. Questo si traduce in una predilezione per le tonalità aperte, per le progressioni diatoniche che richiamano paesaggi dall’orizzonte espanso; tutto ciò grazie all’uso di strumenti come la chitarra a dodici corde o il sitar elettrico, che amplificano la dimensione retrospettiva del suono. Nel suo modus agendi, dunque, non esiste una gerarchia tra generi, ma una poetica dell’intersezione. Le soluzioni accordali non appaiono mai gratuite o abbellenti, ma sono il risultato di un’indagine d’insieme che cerca la bellezza nella fusione, non nella giustapposizione. Il jazz gli offre la libertà, il rock la forza, il country la luce. Così egli mappa e disegna strade e tratturi sonori che tagliano trasversalmente tutti questi territori, senza mai fermarsi ad un confine.

Il sodalizio tra Pat Metheny e Lyle Mays rappresenta una delle più feconde simbiosi della musica strumentale del secondo Novecento, un connubio che ha travalicato la semplice collaborazione per divenire una vera e propria co-autorialità, tanto sul piano compositivo quanto su quello esecutivo. Parlare del Pat Metheny Group senza considerare la presenza di Mays equivale a descrivere un organismo privato del suo sistema nervoso. La chitarra di Pat ed il pianoforte (e le tastiere) di Lyle non si limitano all’interplay, ma si interpenetrano, si anticipano e si completano in un gioco di specchi armonici che ha pochi eguali nella storia del jazz moderno. Lyle Mays non si è mai distinto come un semplice accompagnatore, piuttosto la sua funzione all’interno del gruppo è stata quella di un progettista armonico, di tessitore di spazi, di modulatore timbrico. Talune progressioni, spesso costruite su sovrapposizioni di triadi, accordi sospesi e pedali tonali che si dilatano nel tempo, offrono a Metheny un terreno fertile su cui innestare le linee melodiche, che non si appoggiano mai passivamente, ma reagiscono e si insinuano; talvolta contraddicono, talvolta amplificano, locupletando un rapporto di azione-reazione, dove l’accordo non costituisce mai un fondale, ma un interlocutore. La loro interazione accordale si distingue per una fluidità che sfugge alla rigida alternanza tra tensione e risoluzione. Il pianista tende a costruire ambienti armonici che non impongono una direzione, ma suggeriscono possibilità. Il chitarrista, da parte sua, non si limita a «surfare» su tali strutture, ma le indaga, le curva, le prolunga, come se la melodia fosse un vettore che lega gli estremi di un campo magnetico mutevole. In «Phase Dance», «The First Circle» o «September Fifteenth», si percepisce chiaramente questa dinamica, in cui il pianoforte non accompagna, ma propone, mentre la chitarra non domina, ma risponde. La scrittura condivisa tra i due non segue schemi predefiniti. Come ebbe modo di dichiarare Mays stesso, il loro processo compositivo non si è mai irrigidito in formule, ma si ha sistematicamente coltivato il sogno di un’evoluzione perenne, mantenendo viva la tensione creativa. Questo ha permesso al gruppo di evitare l’usura stilistica, di rinnovarsi album dopo album, pur mantenendo una coerenza identitaria. La musica del Pat Metheny Group non risulta mai come il prodotto di un singolo autore, ma il risultato di una mente bifronte, dove l’intelligenza armonica di Mays e la sensibilità melodica di Metheny si fondono in un’unica voce. Lyle Mays non è stato il pianista di Pat Metheny, bensì il suo alter ego armonico, il suo contrappunto pensante, la sua estensione timbrica. Senza Mays, la musica di Metheny avrebbe avuto forse la stessa seduttività, ma non la stessa immersività. Nel multi-level accordale e nella profondità, che si fa habitat per un coesistenza ideale, si riconosce il segno indelebile di una delle più straordinarie alleanze artistiche del nostro tempo.

La tecnica chitarristica di Pat Metheny si distingue per una raffinatezza che non si esaurisce nella mera padronanza strumentale, ma si articola in una vera e propria poetica del tocco, del timbro e della costruzione melodica. La chitarra non eccede mai in una mera esibizione, ma diviene voce del racconto, abile nell’attrarre microcosmi interiori e stati d’animo molteplici con una precisione quasi calligrafica. Egli non adotta schemi rigidi né si affida a formule precostituite. La diteggiatura è il frutto di una logica interna che privilegia la continuità del fraseggio, la cantabilità, l’assenza di cesure. Gli apporti melodici si sviluppano spesso su posizioni estese del manico, con un uso sapiente delle corde a vuoto per creare risonanze naturali. L’impiego di legati, slide e cambi di posizione viene calibrato per mantenere una fluidità quasi vocale, dove ogni nota sembra respirare. Il timbro metheniano diviene immediatamente riconoscibile: rotondo, setoso e privo di asperità. Questo risultato viene ottenuto non solo in virtù della scelta strumentale, ma anche grazie ad un uso mercuriale dell’effettistica. Il suono non risulta mai invadente, ma avvolgente, quasi una luce diffusa che modella lo spazio sonoro. Anche nei momenti più intensi, la chitarra contempla un ascesi quasi meditativa. Pat non utilizza l’arpeggio come semplice ornamento o riempitivo, ma quale strumento di implementazione accordale e narrativa. I suoi arpeggi si sviluppano spesso su strutture non convenzionali, con intervalli ampi, sovrapposizioni di triadi, modulazioni interne. In «Phase Dance» o «Letter from Home», l’arpeggio diventa una sorta di tessitura che sostiene la melodia, la anticipa e la commenta. L’uso del pollice e delle dita in combinazione consente una dinamica opulenta, capace di passare dal sussurro al canto pieno senza soluzione di continuità. La tecnica non risulta essere mai fine a se stessa. Ogni scelta esecutiva appare subordinata ad una visione musicale più ampia, dove la chitarra diventa strumento di racconto, di emersione emotiva, nonché dispensatore di senso. La padronanza non si misura in velocità o complessità, ma nell’attitudine a rendere ogni nota necessaria, qualsiasi frase coerente e qualunque timbro significativo. Il chitarrista del Missouri si muove sulla scorta di una sintesi fatta di rigore ed immaginazione, di controllo ed abbandono, di artigianato e poesia, soprattutto in virtù di una ricerca incessante attuata non sulla difficoltà, ma sulla bellezza.

Cinque pietre miliari della discografia di Pat Metheny, evidenziate non alla stregua di episodi isolati, ma come tappe di un’evoluzione armonica ed emotiva, dove ogni disco diventa un crocevia di incontri, reazioni, tensioni e risoluzioni che si sedimentano nel suono. Con «Pat Metheny Group» (1978), l’esordio del gruppo si attesta già come una dichiarazione poetica. Lyle Mays, sodale imprescindibile, non accompagna il flusso sonoro del sodale, ma ne plasma le forme. Le sue progressioni accordali, spesso basate su strutture cicliche e sospensioni modali, offrono a Metheny un terreno fertile per un fraseggio che non cerca la risoluzione, ma l’attesa e la dilatazione. In «San Lorenzo» e «Phase Dance», la chitarra si muove come un pensiero che si rifrange su superfici liquide, mentre il basso fretless di Mark Egan e la batteria di Danny Gottlieb non sostengono, ma respirano con gli altri strumenti. Il risultato è una musica che s’insinua, come luce filtrata da una vetrata. In «American Garage» (1979) il dialogo Metheny–Mays si fa più assertivo, quasi dialettico. Le strutture armoniche si aprono a contaminazioni rock, ma senza mai cedere alla retorica del riff. In «(Cross The) Heartland», il pianoforte intesse una trama tonale che la chitarra trapunta con passo felpato, mentre «The Search» si avventura in territori più audaci, con modulazioni che sembrano interrogare il senso stesso del viaggio musicale. La batteria di Gottlieb diventa più incisiva, meno eterea, mentre la compagine si compatta in una formula di interplay che non è solo tecnica, ma empatia sonora. Con «Offramp» (1982), l’ingresso del guitar synthesizer segna una svolta timbrica e concettuale. Metheny non lo utilizza come effetto, ma come estensione del pensiero armonico. L’arrivo di Steve Rodby al basso e del percussionista brasiliano Nana Vasconcelos introduce inedite possibilità ritmiche, ampliando la fisionomia del suono. In «Are You Going With Me?», la chitarra sintetica si fonde con i pad di Mays in un abbraccio sonoro che trascende il jazz, il rock e la world music. L’armonia si espande, si stratifica, divenendo racconto interiore, sulla scorta di un sound che non descrive, ma evoca, che non spiega, ma suggerisce. In «First Circle» (1984), il gruppo raggiunge una tipologia di maturità espressiva che sfiora il sinfonismo. Pedro Aznar, con la sua voce e la sua polistrumentalità, aggiunge una dimensione lirica e rituale. Il brano omonimo si basa su un impianto accordale complesso, sotteso da cicli ritmici irregolari e progressioni che si rincorrono senza mai chiudersi. Mays e Metheny si muovono come due architetti che disegnano una cattedrale sonora, dove ogni accordo rappresenta una pietra ed ogni modulazione una vetrata. L’emozione non affiora mai in maniera esplicita, ma filtrata e sublimata, come in un rito laico. «The Way Up» (2005) ha le stimmate di un’opera monumentale, quasi una sinfonia in quattro movimenti, in cui l’interazione tra Metheny e Mays raggiunge la dimensione di telepatia interattiva. L’ingresso di Cuong Vu alla tromba e di Antonio Sanchez alla batteria apporta inedite tensioni e nuove opportunità dinamiche, con sezioni che si aprono e si richiudono come stanze comunicanti. La chitarra non è più la sola protagonista, ma guida inter pares, nonché parte di un organismo sonoro che respira, cresce e si trasforma, tramite l’emozione del viaggio e della scoperta. Cinque dischi, cinque mondi, ma un solo filo conduttore, ossia il conseguimento di un’arte che non s’impone, ma si rivela. Metheny non traccia partiture, ma le scolpisce nel tempo, le plasma nello spazio, affidandole a collaboratori che non sono mai comprimari, bensì complici di una forma mentis che ha ridefinito il senso stesso del jazz contemporaneo.