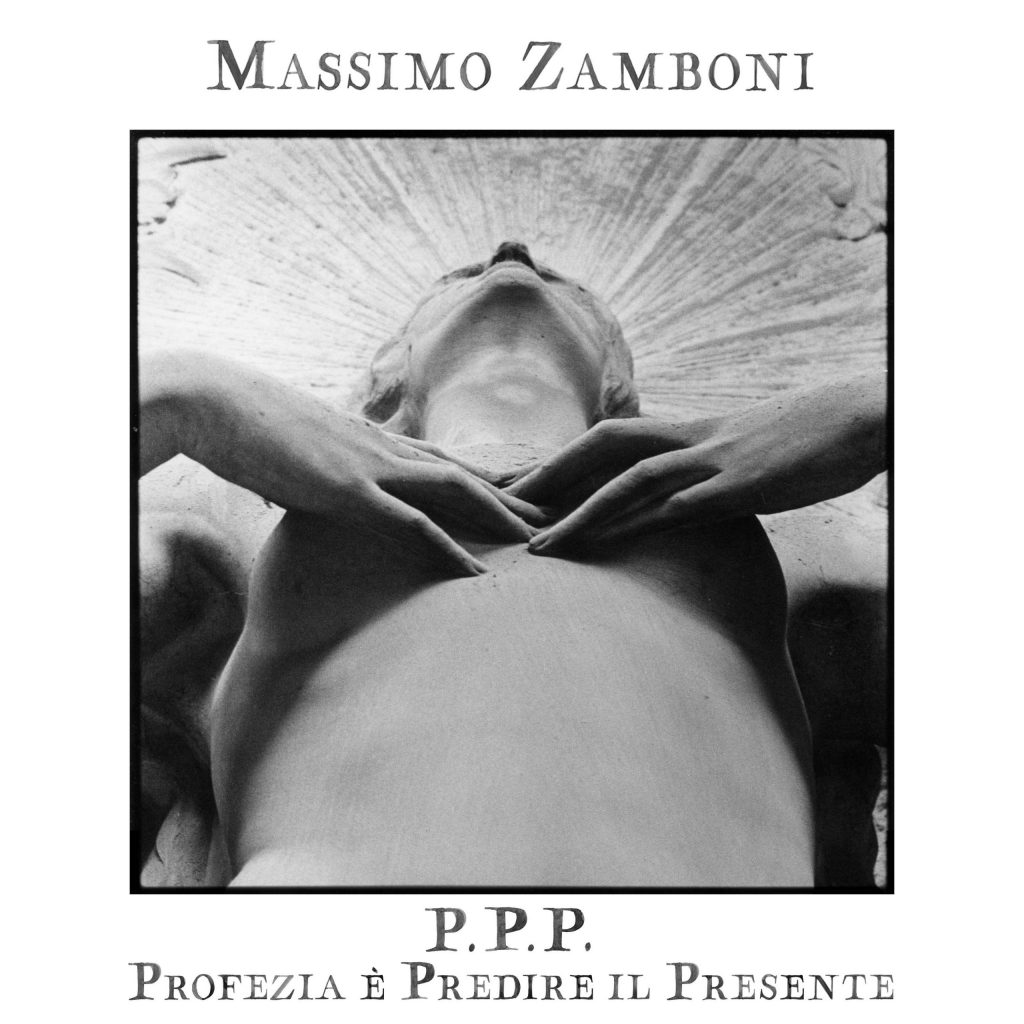

«P.P.P. Profezia è Predire il Presente» di Massimo Zamboni. L’essenza di Pasolini in un requiem civile in tredici movimenti (Le Vele / Egea, 2025)

L’intero lavoro si articola come una partitura critica, in cui ogni traccia assume la funzione di nodo tematico, di snodo emotivo e di rilancio intellettuale. Non esiste narrazione, ma struttura. Non c’è celebrazione, ma tensione. La voce di Zamboni si modella su un profilo acustico che predilige la sottrazione, il chiaroscuro e la sospensione.

// di Francesco Cataldo Verrina //

In «P.P.P. Profezia è Predire il Presente», Massimo Zamboni, già voce critica e musicale dei CCCP e dei CSI, non realizza un disco, ma una pagina musicale che si pone nel solco di una riflessione civile e poetica, dove la figura di Pier Paolo Pasolini non viene evocata come icona, bensì interrogata come presenza inquieta, ancora capace di generare pensiero. L’intero lavoro si articola come una partitura critica, in cui ogni traccia assume la funzione di nodo tematico, di snodo emotivo e di rilancio intellettuale. Non esiste narrazione, ma struttura. Non c’è celebrazione, ma tensione. La voce di Zamboni si modella su un profilo acustico che predilige la sottrazione, il chiaroscuro e la sospensione. Il canto iniziale in friulano rappresenta un atto di resistenza linguistica, che rimanda alle «Poesie a Casarsa» ed alla lotta pasoliniana per una lingua altra, non addomesticata dal consumo. Da lì, il percorso si fa sempre più scuro, come scrive Zamboni stesso, ma non per compiacere una retorica del dolore, piuttosto per restituire la complessità di un pensiero che non ha mai cercato consolazione.

Ogni frammento sonoro si trasforma nel segmento di un pensiero musicale, il quale si sviluppa secondo una logica tematica e armonica, in un dialogo costante con la figura di Pier Paolo Pasolini e con le inquietudini del Novecento. Il gesto iniziale, «E jo çanti», non rappresenta un semplice incipit, ma un atto fondativo. Come accennato, la scelta della lingua friulana, affidata alla voce di Carlotta Del Bianco, non risponde ad un intento folklorico, bensì a una precisa volontà di restituire dignità a una lingua marginalizzata, come Pasolini fece nelle «Poesie a Casarsa». Il colore sonoro diviene essenziale, quasi rituale, mentre la struttura melodica si modella su un andamento circolare, che richiama la ciclicità del tempo contadino. La musica non accompagna il testo, ma lo sostiene, lo innerva e lo fa vibrare come corpo linguistico. Con «La rabbia e l’hashish» il paesaggio si trasforma, tanto che la dimensione acustica si fa torbida, stratificata, e la voce di Zamboni assume un tono più assertivo, ma mai enfatico. Il motivo evoca direttamente il film pasoliniano «La rabbia», ma lo fa attraverso una trama espressiva che richiama l’alterazione percettiva, la deriva sensoriale di un’Italia smarrita. Il basso pulsante e le tessiture elettroniche non descrivono, ma incarnano lo spaesamento. Il riferimento letterario si allarga a Moravia e a Testori, autori che come Pasolini hanno indagato la corporeità come luogo di conflitto. «Canto degli sciagurati» ed «Ora ancora» articolano una doppia tensione: da un lato la coralità degli esclusi, dall’altro la voce interiore che cerca permanenza. Il primo si colloca nel solco dei «Ragazzi di vita», con una fisionomia del suono ruvida, spezzata, dove le percussioni simulano il passo incerto di chi non ha direzione. Il secondo, invece, si avvicina alla scrittura di «Petrolio», con armonie sospese e una vocalità trattenuta, che suggerisce più che affermare. La musica qui non illustra: suggerisce, allude, si ritrae. «Grândola Vila Morena» rappresenta un punto di svolta. Il riferimento alla rivoluzione portoghese non è solo storico, ma simbolico: è l’ultima fiammata utopica prima del declino. La struttura ritmica è marziale, ma non aggressiva, e la coralità militante richiama la dimensione collettiva di un sogno politico ormai dissolto. Il legame con Pasolini appare implicito: si tratta di quel momento in cui la speranza si fa gesto, prima di essere schiacciata dalla realtà. «Vorremmo esserci» e «Sorella Sconfitta» delineano un paesaggio emotivo in bilico tra desiderio e accettazione. Il primo è una dichiarazione di impotenza, dove la voce si fa fragile, e la trama sonora si costruisce su vuoti più che su pieni. Il secondo, invece, assume la sconfitta come postura critica, come condizione ontologica. Il riferimento letterario si sposta su Elsa Morante e Simone Weil, intellettuali che hanno fatto della sconfitta una forma di lucidità. La musica non cerca redenzione, ma un approdo in una terra dove la parola verità abbia un senso compito.

«Fermamente collettivamente» rilancia la dimensione politica, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Il ritmo risulta serrato, la vocalità più assertiva, e la struttura armonica si modella su una logica iterativa, come una marcia che non vuole convincere, ma ricordare. Il pensiero pasoliniano qui s’interseca con quello di Gramsci, con l’idea di una coscienza civile che non si arrende, ma si riformula. «Cantico cristiano» introduce una spiritualità laica, dove il sacro non costituisce un dogma, ma compassione. Il riferimento al «Vangelo secondo Matteo» appare evidente, ma la musica non diventa liturgia, ma si fa gesto umano. L’organo e le armonie modali costruiscono un’aura fonica mistica, dove la voce si fa orante, ma mai retorica. Qui il pensiero pasoliniano si avvicina a quello di Simone, a una religiosità incarnata nel quotidiano. Il doppio «Lamento per la morte di Pasolini» non descrive una commemorazione, ma una variazione tematica. La prima versione risulta più strutturata, con archi sintetici e pause eloquenti; la reprise è più rarefatta, quasi dissolta. In entrambe, la morte non diventa chiusura, ma rilancio. Il pensiero pasoliniano, schiantato a Ostia, non si dissolve, piuttosto si rifrange, si trasforma, si rilancia nel presente. «Tu muori» assume le sembianze di costrutto sonoro più intimo. La voce si fa diretta, il tu è senza mediazioni. La struttura musicale risulta minimale, con chitarra e voce, mentre il silenzio diventa parte integrante della composizione. Il riferimento letterario si avvicina a Pavese, a quella scrittura che non cerca spiegazioni, ma constatazioni. Infine, «Persona non grata» non corrisponde ad una chiusa, bensì ad una dichiarazione. Il pensiero pasoliniano, ostracizzato, censurato, si conferma ancora necessario e presente. La tessitura sonora appare stratificata, con un climax finale che non cerca effetto, ma profondità. La voce cerca la fermezza, consapevole e strutturata, mentre laddove il pensiero non è stato ridotto, né impoverito, possiede tutte le potenzialità per generare ancora un visione. In sintesi, «P.P.P. Profezia è Predire il Presente» non è un semplice lotto di brani, ma una composizione unitaria, dove ogni ogni passaggio diventa un nodo e uno snodo tematico, un rilancio poetico, una variazione critica. La musica non solo accompagna il pensiero, ma l’incarna.