«Arabesques»: il disegno segreto della luce e dell’ombra, il ritorno poetico di Riccardo Chiarion (Caligola Records, 2025)

Una trama narrativa continua, in cui ogni episodio reca un colore, un’immagine ed un riferimento simbolico. Chiarion orchestra il viaggio con la sapienza di chi conosce il peso del silenzio tanto quanto quello del suono.

// di Cinico Bertallot //

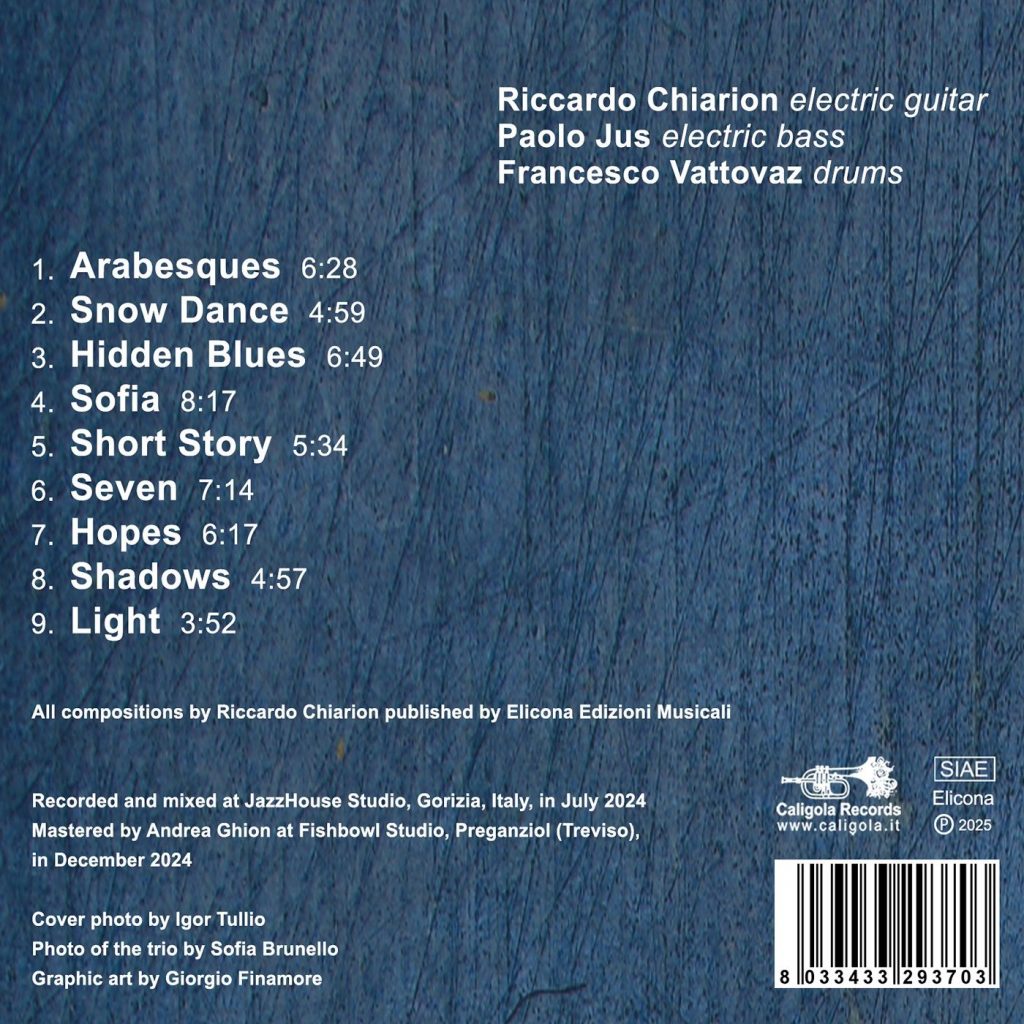

La parabola discografica di Riccardo Chiarion ha conosciuto, sin dai primi passi, una tensione costante tra rigore costruttivo e apertura lirica. Dopo le esperienze di «Sirene» (2012, con Michele Polga) e «Mosaico» (2013, con Pietro Tonolo), coronate dalla collaborazione con figure di rilievo quali John Taylor e Diana Torto nell’album «Waves» (2014), il chitarrista goriziano torna ad incidere per Caligola Records a distanza di un decennio, inaugurando una nuova fase del proprio percorso con «Arabesques». Se in passato aveva privilegiato organici più ampi e coloriture timbriche variegate, oggi sceglie la dimensione raccolta e dialogica del trio, accanto a due musicisti di generazione più giovane, formatisi sotto la sua guida presso il Conservatorio Tartini di Trieste: il bassista Paolo Jus e il batterista Francesco Vattovaz.

L’accostamento tra maestro ed allievi non ha qui nulla di didascalico; al contrario, la relazione intergenerazionale produce una dinamica di parità, nella quale l’invenzione del leader si annoda con l’ascolto attento e la reattività dei compagni di viaggio. Jus e Vattovaz non si limitano a fornire un sostegno tecnico impeccabile. Essi partecipano alla tessitura collettiva con una lucidità che rivela maturità sorprendente, contribuendo ad un equilibrio sonoro che rende il trio un organismo vivo, mai gerarchico ma circolare. Le nove composizioni originali di Chiarion testimoniano una scrittura che evita la retorica del virtuosismo per privilegiare la cura della forma e la ricerca di trasparenze armoniche. Già il titolo dell’album, «Arabesques», suggerisce una linea estetica che predilige l’intreccio e la sinuosa complessità delle figure ornamentali, evocando più Debussy che l’astrattezza geometrica di certa tradizione chitarristica contemporanea. Le architetture ritmiche, sempre solide, diventano lo scenario per un fraseggio che coniuga nitore melodico e imprevedibilità modulativa, conferendo alle tracce un carattere di flusso narrativo piuttosto che di mera esposizione tematica. «Arabesques» funge da portale d’ingresso e si presenta come un tessuto fitto di motivi ricorrenti, incisi con la stessa cura di un calligrafo orientale che dispiega segni senza inizio né fine. L’andamento sinuoso della chitarra richiama alla mente le linee ornamentali delle decorazioni islamiche o i chiaroscuri preraffaelliti, dove la bellezza si rivela nell’infinità della variazione. Parliamo di un incipit che stabilisce subito la tensione tra precisione architettonica e libertà immaginativa, quasi un manifesto estetico. Da questa premessa si sprigiona «Snow Dance», che sembra evocare la leggerezza rarefatta di una danza sospesa, come fiocchi di neve che si rincorrono senza posa. La scrittura di Chiarion lascia spazio a un senso di sospensione, richiamando la delicatezza visiva di un film di Andrej Tarkovskij, dove la materia elementare – l’acqua, il vento e la neve – diventa veicolo di trascendenza. Qui la sezione ritmica contribuisce ad una pulsazione irregolare e vitale, facendo affiorare immagini di movimento circolare, quasi a suggerire un balletto naturale osservato al rallentatore. Il passo successivo, «Hidden Blues», scava nelle radici afroamericane attraverso un approccio obliquo, lontano dalla citazione letterale. La chitarra lascia trasparire frammenti di memoria collettiva che si fanno eco segreta, come se il blues fosse un fiume carsico che riaffiora dopo un lungo silenzio. Viene da pensare a certi quadri di Edward Hopper, dove la presenza dell’umano appare più percepita che mostrata, mentre la malinconia si traduce in forma cromatica. Il trio rende palpabile questo senso di sottrazione, offrendo un blues non dichiarato ma sussurrato, che vibra nelle pieghe del discorso sonoro.

«Sofia» rappresenta un momento di raccoglimento, una sorta di meditazione luminosa in cui il fraseggio chitarristico si dispiega con nitore cristallino. Il dialogo con il basso di Jus risulta intimo, quasi cameristico, rimandando ad un lessico poetico fatto di pause e sospensioni. La delicatezza della scrittura porta alla mente le atmosfere letterarie di Rilke, quando parla delle «cose silenziose» capaci di custodire il mistero dell’esistenza. Non c’è enfasi né ostentazione, ma un fluire discreto che invita l’ascoltatore a un ascolto interiore. Con «Short Story» si assiste ad un condensato narrativo, una miniatura sonora che racchiude in pochi minuti una vicenda compiuta. Chiarion sembra rifarsi alla logica del racconto breve, con la stessa densità che troviamo in Čechov, dove l’essenziale prende il posto dell’esplicito, e ogni nota possiede il peso specifico di un gesto definitivo. La chitarra plasma un discorso conciso e pregnante, sostenuto da un contrappunto ritmico che ne amplifica la tensione. «Seven» introduce una struttura metrica irregolare che diventa terreno di gioco per il trio. La scrittura si fa quasi geometrica, con sovrapposizioni che ricordano le architetture di Escher, dove lo sguardo viene condotto in percorsi apparentemente contraddittori e tuttavia coerenti. Vattovaz, con la batteria, sottolinea la complessità ritmica con una precisione che non rinuncia all’inventiva, mentre Jus costruisce un contrappeso elastico che tiene insieme la trama, creando un vortice controllato che avvolge l’ascoltatore. «Hopes» si apre come una preghiera laica, in cui la melodia porta con sé una tensione verso l’avvenire, tra fragilità e desiderio. Si avverte un lirismo quasi cinematografico, che potrebbe accompagnare le immagini sospese di un film di Wim Wenders, dove lo spazio aperto e la luce diventano simboli di possibilità. La chitarra non si limita a intonare un canto, ma sembra interrogare il silenzio circostante, lasciando risuonare una domanda più che una risposta. Con «Shadows» la tavolozza timbrica si scurisce ed il trio si muove tra chiaroscuri caravaggeschi, lasciando emergere zone d’ombra che non sono meri vuoti ma presenze misteriose. Il dialogo tra chitarra e percussioni assume una dimensione quasi teatrale, fatta di contrasti drammatici che ricordano il cinema espressionista, con la tensione costante tra luce ed oscurità. Qui la densità ritmica si piega ad un discorso inquieto, che apre la strada all’ultima composizione. «Light» arriva come una catarsi, una dissolvenza che scioglie le tensioni precedenti e restituisce un orizzonte luminoso. La chitarra si apre in fraseggi ariosi, il basso sostiene con calore, la batteria accompagna con leggerezza: la musica procede come un chiarore che filtra tra le pieghe della notte. Non si tratta di un finale trionfale, bensì di un approdo meditativo, paragonabile al lento schiarirsi di un quadro di Turner, dove la luce non cancella le ombre ma le trasfigura in un insieme armonico. Così il percorso di «Arabesques» si compone come una trama narrativa continua, in cui ogni episodio reca un colore, un’immagine ed un riferimento simbolico. Chiarion orchestra il viaggio con la sapienza di chi conosce il peso del silenzio tanto quanto quello del suono, consegnando un disco che si colloca al crocevia tra scrittura raffinata ed improvvisazione vitale, offrendosi come un diario poetico, aperto alla memoria e al futuro.

Registrato nell’estate del 2024 al JazzHouse Studio di Gorizia e rifinito in fase di mastering da Andrea Ghion, «Arabesques» segna non soltanto il ritorno discografico di un chitarrista che ha dedicato anni all’attività didattica e alla riflessione interiore dello strumento (si ricordi il lavoro solitario di «Quiet Stories», 2020), ma anche l’affermazione di un laboratorio estetico in cui tradizione e contemporaneità si fondono in un continuum stilistico coerente. L’album, lungi dal rappresentare un semplice rientro sulle scene, assume il valore di dichiarazione poetica: un invito a cogliere la sottigliezza dell’intreccio, il respiro delle pause e la potenza della misura.