Bob Marley: esodo, resistenza e utopia sonora

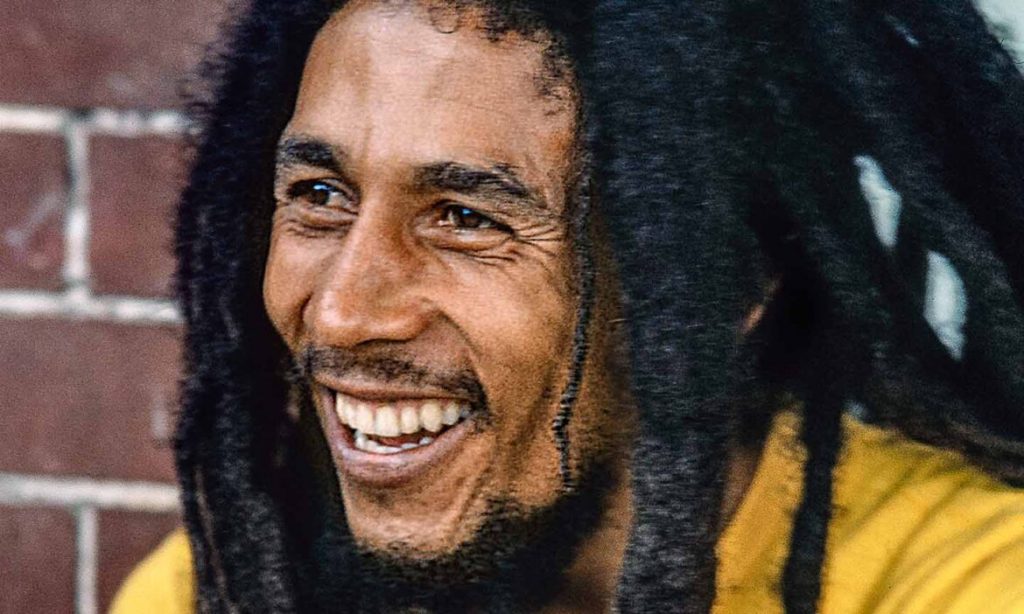

Bob Marley

L’emergere del reggae costituì un fenomeno di rottura, portando con sé una grammatica ritmica inedita, una timbrica vocale fortemente identitaria e una poetica intrisa di riferimenti religiosi, politici e culturali estranei alla tradizione occidentale dominante. Bob Marley rappresentò la chiave di volta per la sua diffusione planetaria. Non fu soltanto interprete ed autore di successo, ma artefice di una mediazione culturale capace di preservare la radice giamaicana ed al contempo dialogare con il mercato globale.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Figura carismatica e al contempo enigmatica, Robert Nesta Marley incarnò un’inedita sintesi tra l’artista popolare e il visionario spirituale, riuscendo a fondere l’urgenza di una denuncia politica con la contemplazione di un ideale mistico. La sua opera trascese i confini dell’intrattenimento per assumere i tratti di un magistero morale, diffondendo, attraverso le pulsazioni ipnotiche del reggae, un messaggio di emancipazione, fratellanza e resistenza pacifica che oltrepassò l’orizzonte insulare della Giamaica per approdare alla coscienza collettiva mondiale.

Nato nel 1945 nel distretto rurale di St. Ann da madre giamaicana e padre inglese, Marley si trasferì alla fine degli anni Cinquanta con la madre a Trenchtown, quartiere popolare di Kingston segnato da precarietà materiale e vivace fermento culturale. In quell’humus, intriso di soul, gospel e rhythm’n’blues provenienti dalle radio statunitensi, si formò la sua sensibilità musicale. L’incontro con Neville O’Reilly Livingston, in seguito noto come Bunny Livingstone, e Winston Hubert McIntosh, alias Peter Tosh, diede vita ad un sodalizio destinato a incidere profondamente sulla storia della musica del Novecento. Dopo l’esordio discografico solista con «Judge Not» (1962), Marley fondò con i compagni i Wailing Wailers, catturando l’attenzione del produttore Clement “Coxsone” Dodd. L’incisione di «Simmer Down» (1963), intrisa di influssi ska, coincise con una Giamaica appena affrancata dal dominio coloniale britannico, attraversata da una nuova coscienza identitaria. Gli anni successivi videro l’artista abbracciare il rastafarianesimo, dottrina che mescolava misticismo biblico, panafricanismo e un forte radicamento nella diaspora africana, ponendo al centro la figura di Hailé Selassié I quale messia redentore. Tale adesione non costituì semplice scelta religiosa, ma orientò in profondità la sua poetica e la sua prassi quotidiana. L’incontro con Lee «Scratch» Perry, artefice di una rivoluzione produttiva fondata su audaci tecniche di registrazione e sul contributo ritmico della sezione degli Upsetters (Aston e Carlton Barrett), segnò il passaggio dal rocksteady al reggae maturo. Con l’album «Catch a Fire» (1973), pubblicato dalla Island, Marley ed i Wailers portarono il reggae su scala internazionale, saldando l’energia della musica giamaicana ad un linguaggio sonoro accessibile alle platee globali. L’impegno sociale e politico assunse tratti sempre più espliciti in lavori come «Burnin’» (1973), contenente «Get Up, Stand Up» ed «I Shot The Sheriff», quest’ultima destinata ad nuova notorietà grazie alla rilettura di Eric Clapton. Con «Natty Dread» (1974), inciso dopo l’uscita di Tosh e Livingstone, Marley inaugurò la collaborazione con il trio vocale femminile I-Threes, guidato dalla moglie Rita, e consegnò all’immaginario collettivo «No Woman, No Cry», ballata che trasformava il dolore della marginalità urbana in canto di consolazione e dignità.

Il carisma di Marley trovò una convincente veicolo nelle esibizioni dal vivo, documentate in «Live!» (1975), mentre «Rastaman Vibration» (1976) si distinse per «War», la cui lirica derivava da un discorso di Selassié all’ONU. La sua crescente influenza nelle aree popolari di Kingston lo rese figura politicamente scomoda, tanto che, nel dicembre 1976, sopravvisse ad un attentato armato, ma non rinunciò ad esibirsi, siglando così un atto di sfida che alimentò la sua leggenda. Il periodo londinese coincise con la genesi di «Exodus» (1977), lavoro di equilibrio tra introspezione spirituale ed universalismo umanitario, seguita dall’atmosfera più raccolta di «Kaya» (1978). Nello stesso anno ricevette dalle Nazioni Unite la Medaglia della Pace ed intraprese un viaggio in Etiopia, pellegrinaggio simbolico verso la culla del rastafarianesimo. Con «Survival» (1979) ritornò a un’ispirazione militante, rivolgendo il suo appello all’unità africana ed alla decolonizzazione. Il successivo «Uprising» (1980) conteneva «Could You Be Loved», successo planetario, e l’epilogo quasi testamentario di «Redemption Song», asciutto canto di libertà sospeso tra folk e spiritual. Il 1980 fu anche l’anno della sua esibizione allo stadio di San Siro davanti a centomila spettatori, culmine simbolico di un successo globale. Pochi mesi dopo, le gravi condizioni di salute dovute a un melanoma metastatico lo costrinsero al ritiro dalle scene. Convertitosi al rastafarianesimo cristiano con il nome di Berhane Selassié, trascorse gli ultimi mesi tra cure in Germania ed il desiderio di tornare in patria, spegnendosi a Miami l’11 maggio 1981, a soli trentasei anni. Le esequie solenni, a Nine Mile, suggellarono il legame indissolubile con la terra natale, mentre la sua eredità proseguì con la pubblicazione della raccolta «Legend» (1984), divenuta una delle compilation più vendute di sempre. La fondazione del Marley Museum (1986), la proclamazione del 6 febbraio quale festa nazionale giamaicana (1990) e l’ingresso postumo nella Rock and Roll Hall of Fame (1994) hanno consolidato il suo statuto di icona planetaria. Bob Marley continua a essere percepito non solo come il maggiore ambasciatore del reggae, ma come un moderno cantore epico, capace di fondere poesia e profezia, radici e visione universale, in un repertorio che si offre ancora oggi quale strumento di resistenza, cura e speranza collettiva.

La Giamaica ottenne l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1962, ma, come in gran parte dei paesi ex coloniali, il processo di decolonizzazione non fu immediato né lineare, mentre il dominio politico lasciò un’eredità di diseguaglianze economiche, stratificazione razziale e modelli culturali imposti. Marley emerse artisticamente proprio in questo contesto, trasformando il reggae in una lingua musicale della liberazione. Le sue canzoni costituivano un discorso postcoloniale in senso pieno, contestando i residui del potere imperiale, riaffermando un’identità nera autonoma e richiamando all’unità transnazionale dei popoli oppressi. In tal senso, il rastafarianesimo che abbracciò a metà anni ’60 – con il suo messianismo africano e la visione di un ritorno simbolico o reale alla Zion etiope – va letto come un contronarrativo alla storia ufficiale dell’impero britannico. Laddove la storiografia coloniale vedeva Londra come centro civilizzatore, la filosofia rastafari proclamava l’Africa come centro spirituale e politico della redenzione. A partire dagli anni ’50, decine di migliaia di giamaicani emigrarono verso il Regno Unito, in gran parte per lavorare nei settori industriali e nei trasporti (la cosiddetta Windrush Generation). Questo fenomeno creò comunità vivaci a Londra, Birmingham, Bristol ed in altre città, ma segnate da discriminazioni, povertà e tensioni con la popolazione bianca. Negli anni ’70, quando Marley registrava a Londra per la Island Records, trovò in queste comunità un pubblico non solo musicale, ma ideologico, dove molti giovani di seconda generazione, alle prese con alienazione e razzismo sistemico, si riconoscevano nelle sue liriche come in una narrazione condivisa di resistenza. La presenza di Marley in Inghilterra contribuì alla diffusione del reggae come colonna sonora delle rivendicazioni dei Black British, affiancandosi alle lotte sindacali, ai movimenti contro le leggi discriminatorie ed alla militanza anti-polizia. In particolare, brani come «Get Up, Stand Up» ed «Exodus» divennero punti di riferimento sonori per un’identità nera diasporica che si stava politicizzando. Marley fu un interprete e catalizzatore di un’idea di unità panafricana e di una nazione nera globale. Pur non essendo un leader politico in senso istituzionale, ebbe un ruolo di diplomatico culturale e di mediatore simbolico. Il suo concerto «One Love Peace» del 1978 a Kingston, in cui riuscì a far stringere la mano ai leader dei due partiti rivali (Michael Manley e Edward Seaga) durante un periodo di violenza politica, rappresenta l’episodio più celebre di questa funzione. A livello internazionale, Marley divenne una figura di riferimento nei movimenti anti-apartheid e nelle campagne per la liberazione africana. «Zimbabwe», ad esempio, fu eseguita nel 1980 alla cerimonia di indipendenza del paese, trasformando la celebrazione politica in un rito di solidarietà musicale. La sua importanza politica risiede anche nella capacità di connettere microstorie locali (le difficoltà di Trenchtown, la marginalità giamaicana) con macro-narrazioni globali (la lotta contro il colonialismo, il razzismo e l’ingiustizia), incarnando quella che il teorico postcoloniale Stuart Hall definirebbe una posizione diasporica, capace di parlare simultaneamente alla comunità d’origine e a quella dispersa nel mondo. Il reggae, nato dalla trasformazione del rocksteady alla fine degli anni Sessanta, s’impose progressivamente come una delle prime forme musicali provenienti dal Sud globale capaci di conquistare un posto stabile nello scenario discografico mondiale. In un’epoca in cui l’industria musicale internazionale era ancora fortemente eurocentrica e dominata dalle produzioni statunitensi, l’emergere del reggae costituì un fenomeno di rottura, portando con sé una grammatica ritmica inedita, una timbrica vocale fortemente identitaria e una poetica intrisa di riferimenti religiosi, politici e culturali estranei alla tradizione occidentale dominante. Bob Marley rappresentò la chiave di volta per la sua diffusione planetaria. Non fu soltanto interprete e autore di successo, ma artefice di una mediazione culturale capace di preservare la radice giamaicana ed al contempo dialogare con il mercato globale. La collaborazione con la Island Records di Chris Blackwell – figura cruciale nel comprendere la strategia di internazionalizzazione del reggae – permise a Marley di presentarsi in un formato sonoro e visivo accessibile al pubblico rock occidentale, pur senza snaturare il nucleo estetico e ideologico della sua musica. I suoi album offrirono un sound lucidato ma non depotenziato, in cui le pulsazioni sincopate della chitarra e del basso venivano avvolte da arrangiamenti curati e da una produzione attenta alle esigenze delle radio internazionali.

Marley riuscì a porsi in una posizione intermedia tra autenticità ed apertura, tra radicamento locale ed universalismo, trasformando il reggae in una piattaforma globale di dialogo politico e spirituale. In questo senso, la sua figura può essere letta come una cerniera fra le istanze militanti di Tosh, l’ibridazione pop di Cliff, l’eclettismo transafricano di Osibisa e la matrice soul di Toots & The Maytals, sintetizzando in sé le diverse traiettorie attraverso cui le musiche afro-diasporiche hanno conquistato lo spazio discografico internazionale. Se Peter Tosh, compagno di esordi e sodale nei Wailers, rappresentava l’ala più intransigente e frontalmente polemica del movimento, Marley seppe modulare la radicalità del messaggio rastafari in una forma capace di dialogare con un pubblico eterogeneo. La loro differenza non risiedeva tanto nel contenuto ideologico – entrambi ancorati alla centralità dell’Africa, alla denuncia del neocolonialismo e alla rivendicazione di diritti universali – quanto nella strategia comunicativa. Tosh manteneva la postura di un predicatore implacabile, rifiutando di addolcire il lessico della ribellione; Marley, pur senza mai rinunciare alla sua sostanza militante, intesseva le parole in trame melodiche e strutture armoniche capaci di accogliere l’ascoltatore, disinnescando la diffidenza di un’industria discografica e di un pubblico occidentale ancora poco avvezzi alle rivendicazioni provenienti dal Sud globale. Con Jimmy Cliff, il dialogo fu altrettanto complesso. Autore di un reggae intriso di inflessioni soul e di accenti pop, Cliff aveva aperto una breccia nell’immaginario occidentale attraverso il film «The Harder They Come», portando la cultura giamaicana ad un’audience cinematografica prima ancora che musicale. Marley, pur beneficiando di questo varco, prese una direzione meno ibridata, scegliendo di preservare la densità ritmica e la complessità simbolica del reggae, pur adottando le tecniche produttive necessarie a un linguaggio internazionale. Se Cliff operava come mediatore culturale privilegiando la fluidità e l’accessibilità, Marley aspirava ad un universalismo che non si ottenesse per sottrazione, ma per espansione, ossia non eliminare le asperità linguistiche e spirituali, bensì renderle comprensibili nella loro integrità. Osibisa, pur provenendo da una matrice geografica e stilistica distinta – il Ghana e la diaspora africana londinese – costituisce un termine di paragone illuminante per comprendere la portata transnazionale del fenomeno. Il loro afro-rock cosmopolita, sospeso tra highlife, funk e psichedelia, incarnava un’altra modalità di penetrazione del canone occidentale non attraverso un’unica radice stilistica compatta, ma mediante un mosaico di sonorità globali. Marley, al contrario, fece del radicamento idiomatico il proprio marchio, trasformando il reggae in un veicolo che, pur nella sua specificità ritmica, poteva portare ovunque un messaggio politico e spirituale unitario. Se Osibisa esibiva l’Africa come spazio sonoro multiforme, Marley ne evocava l’unità simbolica e redentrice. Con Toots & The Maytals, infine, l’affinità si giocava soprattutto sul piano energetico. Il carisma vocale di Frederick «Toots» Hibbert, debitore del gospel e del soul statunitense, conferiva al reggae una dimensione celebrativa e comunitaria, capace di trasformare ogni esecuzione in un rito collettivo. Marley condivideva questa forza aggregante, ma ne modificava la direzione. Laddove Toots si concentrava sulla vitalità immediata e sulla catarsi festiva, Marley innestava in quella stessa energia una finalità escatologica, un progetto di redenzione individuale e collettiva che trascendeva il momento performativo. Marley emerse come il punto di equilibrio, dove la sua capacità di trasformare il reggae in un linguaggio globale non si tradusse in un annacquamento, ma in una trasposizione fedele, in cui la pulsazione sincopata, la struttura modale e la tessitura lirica rastafari si offrirono come veicolo di un discorso postcoloniale in grado di parlare tanto alla comunità diasporica giamaicana di Londra quanto alle platee europee, americane e africane. La sua figura, in definitiva, condensò in sé le molteplici traiettorie di un genere che, grazie anche agli altri protagonisti di quella stagione, passò dall’essere un fenomeno insulare ad una delle voci più riconoscibili e politicamente pregnanti della musica del Novecento.

La figura di Bob Marley, nel quadro delle nuove diaspore musicali afro-caraibiche che oggi germinano nel tessuto sonoro britannico, si presenta come una matrice simbolica ed un archetipo operativo, la cui ombra lunga continua a influenzare estetiche, narrazioni e politiche identitarie. Non si tratta soltanto di una persistenza iconografica – la silhouette ieratica, le trecce, la sineddoche cromatica del rosso-giallo-verde – ma di un’eredità strutturale che permea l’architettura stessa di molte forme espressive contemporanee. Il Regno Unito, e in particolare Londra, Birmingham e Bristol, ospita oggi un panorama policentrico in cui il lascito di Marley si riverbera nei linguaggi del grime, del dubstep, del UK reggae revival e nelle declinazioni più recenti dell’afro-fusion. Il suo nome viene costantemente evocato come sinonimo di autenticità e di radicalità accessibile, una combinazione che ha aperto la via alla possibilità di coniugare discorso politico e successo commerciale. In artisti come Linton Kwesi Johnson, che già negli anni Settanta e Ottanta coniugava dub poetry e militanza, si può cogliere la prosecuzione diretta di un modello marleyano: la musica come cronaca civile, la lingua patois elevata a strumento poetico, il sound system trasformato in tribuna pubblica. Le generazioni più giovani, che si muovono tra le matrici africane e caraibiche, elaborano questo patrimonio con modalità ibride, ossia il reggae filtrato dal dancehall, dall’hip hop e dai beat elettronici diventa elemento di un DNA musicale diasporico in costante mutazione. Marley, in questo contesto, non è solo un antenato illustre, ma una griglia di lettura, mentre il suo percorso dimostra che un linguaggio nato ai margini dell’impero può non soltanto entrare nel canone globale, ma farlo a condizioni proprie. Nella stratificazione odierna del suono urbano britannico, il suo lascito agisce come un legante. Nei quartieri multietnici, le pulsazioni sincopate del basso reggae, mutuate, scomposte e riassemblate, costituiscono ancora oggi un codice di riconoscimento per comunità frammentate ma interconnesse, dove la memoria della Windrush Generation s’innesta nelle esperienze migratorie più recenti dall’Africa occidentale, dal Corno d’Africa e dai Caraibi stessi. In questo parenchima sonoro, Marley rappresenta una figura-totem, un simbolo che non appartiene più soltanto alla Giamaica, ma a un orizzonte afro-diasporico esteso, capace di condizionare la forma mentis di chi, pur operando in generi lontani dal reggae, continua a condividere con lui il principio fondante di trasformare la musica in strumento di identità, resistenza e proiezione futura.

Primo album dei Wailers pubblicato per la Island Records, «Catch a Fire» (1973) segna l’ingresso ufficiale del reggae nella modernità discografica internazionale. L’opera si presenta come un manifesto estetico e politico sin dalla copertina in origine sagomata a mo’ di accendino Zippo – icona pop e simbolo di accensione metaforica di coscienze – fino ai testi che oscillano tra resoconto della vita urbana giamaicana e invocazioni di resistenza. Concrete Jungle, con la sua malinconia urbana, richiama le atmosfere metropolitane di certo cinema neorealista, trasponendole nel paesaggio postcoloniale di Kingston. Slave Driver evoca direttamente la memoria della tratta atlantica e della schiavitù, traslandola in un discorso politico attuale, in sintonia con la letteratura panafricanista di autori come Aimé Césaire e Frantz Fanon. Musicalmente, l’album combina le pulsazioni sincopate del basso di Aston Barrett con linee chitarristiche più vicine al rock, in un’operazione di mediazione sonora che consentì al reggae di superare la condizione di “musica etnica” agli occhi dell’Occidente. Pubblicato pochi mesi dopo «Catch a Fire», «Burnin’» accentua la componente militante. L’album ospita «Get Up, Stand Up», vera e propria invettiva per i diritti civili, scritta con Peter Tosh, e «I Shot The Sheriff», parabola sulla giustizia arbitraria, che nella sua ambiguità narrativa si avvicina alla tradizione letteraria del romanzo picaresco, ponendo l’io lirico in una posizione sospesa tra vittima e ribelle. L’energia di «Burnin’» è paragonabile a quella di un’opera pittorica espressionista: tonalità sature, gesti ampi, contrasti netti. Marley, qui, si fa cantore di un’epica dei margini, in sintonia con i movimenti di liberazione africani degli anni Settanta: Angola, Mozambico e Guinea-Bissau. Come in certo cinema politico (si pensi a Gillo Pontecorvo o a Ousmane Sembène), la narrazione procede senza filtri accomodanti, mirando a scuotere lo spettatore-ascoltatore. Composto durante l’esilio londinese seguito all’attentato del 1976, «Exodus» rappresenta forse l’album più compiutamente ecumenico di Marley. Diviso idealmente in due parti, una più politica (Exodus, The Heathen, Guiltiness) e una più intimista (Waiting in Vain, Turn Your Lights Down Low, One Love/People Get Ready), il disco dialoga direttamente con l’immaginario biblico, evocando la fuga dall’Egitto come metafora della diaspora africana e della liberazione dalla Babilonia moderna, insieme al colonialismo storico ed alle forme di oppressione economica globale. La title-track, con il suo incedere ipnotico, ha la forza di un murale monumentale, come se fosse la traduzione sonora di un’opera di Ernie Barnes o Jacob Lawrence, artisti che hanno raccontato in immagini la migrazione e la resilienza afroamericana. «One Love», che riprende Curtis Mayfield, si sostanzia come un inno alla coesione comunitaria, una visione utopica che riecheggia la letteratura afrocentrica di Chinua Achebe e Ngũgĩ wa Thiong’o, proiettando un’Africa liberata come orizzonte di senso. Album apertamente politico, con copertina che raffigura le bandiere degli stati africani indipendenti (e di quelli ancora sotto dominio coloniale all’epoca), «Survival», 1979 costituisce il contributo più diretto di Marley alla causa panafricana. Qui l’arte diventa strumento di cartografia storica: «Zimbabwe» celebra l’imminente indipendenza dell’ex Rhodesia, «Africa Unite» proclama un sogno di unità continentale in linea con i discorsi di Kwame Nkrumah e Julius Nyerere. L’album, più che una sequenza di canzoni, funziona come un trattato politico in forma musicale, simile ai Cahiers della négritude, in cui la parola poetica appare inseparabile dall’azione politica. Le strutture musicali sono asciutte, percussive, funzionali a un linguaggio diretto e privo di ornamenti superflui, come se Marley avesse scelto la forma sonora del manifesto. In chiave cinematografica, «Survival» ricorda il registro di un documentario militante, lucido e privo di concessioni estetizzanti. Ultimo album pubblicato in vita, «Uprising» (1980), ha il carattere di un testamento artistico. «Redemption Song», in chiusura, abbandona la veste reggae per farsi ballata acustica, una sorta di sermone laico che condensa il pensiero marleyano in versi che citano quasi letteralmente Marcus Garvey. La sua nudità sonora, priva di basso e batteria, ha la stessa potenza di una scena spoglia di teatro epico brechtiano, in cui il messaggio viene messo a nudo, senza distrazioni. Brani come «Coming In From The Cold» e «Could You Be Loved» alternano la riflessione intima alla tensione comunitaria, come in un’opera letteraria in cui l’Io-narrante oscilla tra il racconto autobiografico e la cronaca collettiva. Musicalmente, «Uprising» intreccia il minimalismo e l’essenzialità delle linee melodiche con una ritmica calibrata, quasi a voler deporre le armi della ribellione per entrare in un tempo di contemplazione. Sullo sfondo, si avverte l’eco della pittura simbolista e di un certo cinema poetico africano (Souleymane Cissé), dove la narrazione procede per immagini-simbolo più che per azione diretta.