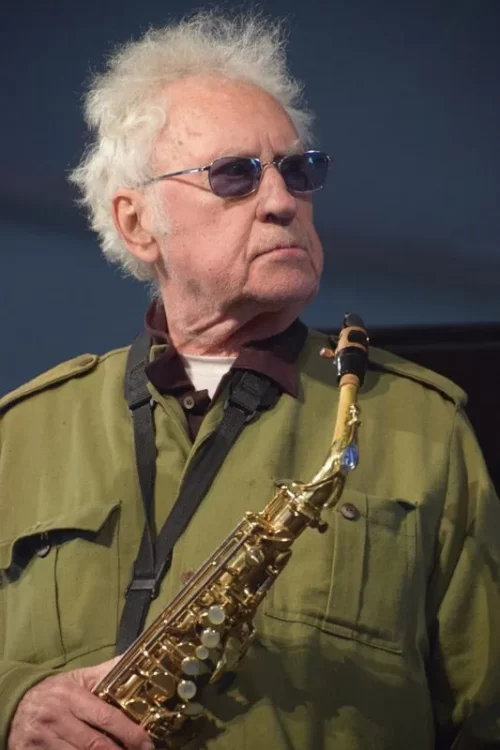

Lee Konitz, sospeso nell’invisibile: il canto ascetico del sax e l’arte della sottrazione

Lee Konitz

Se c’è una lezione che i suoi dischi insegnano, è che la sobrietà può essere visionaria, che il rigore può nascondere un fuoco, e che nel jazz, come nella poesia o nella pittura, la forma più alta di eloquenza può consistere nel trattenersi dal parlare. Lee Konitz ha percorso il jazz come un monaco errante, lasciando orme leggere ma indelebili. Chi voglia comprenderne il passaggio, dovrà saper ascoltare il silenzio tra una nota e l’altra.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Lee Konitz, voce solitaria ed irregolare nel panorama jazzistico del secondo dopoguerra, lungi dall’essere epigono di un modello precostituito, riuscì a tracciare un sentiero obliquo e refrattario ai dogmi imperanti, affermandosi come uno degli interpreti più singolari nella definizione di un linguaggio improvvisativo svincolato tanto dall’irruenza del combo be-bop quanto dalla retorica lirica del mainstream orchestrale. L’approccio timbrico di Konitz, levigato, aeriforme, quasi ascetico, rivela una ricerca sonora fondata su una disciplina interiore non disgiunta da un acume formale rarefatto. A differenza della maggior parte degli alto-sassofonisti della sua generazione, spesso inchiodati al magistero bruciante di Charlie Parker, egli elude l’imitazione, pur riconoscendo nel fondatore del be-bop, accanto a Lester Young e Coleman Hawkins, una figura di riferimento imprescindibile, sebbene l’omaggio resta affrancato da ogni ossequio, tanto che Konitz si muove come un eretico consapevole, la cui fedeltà all’arte del jazz si misura nella volontà di dislocarne i presupposti.

L’incontro con Lennie Tristano segna un punto di svolta cruciale. Allievo devoto, ma mai succube, Konitz assimila dal pianista newyorkese, assieme a Billy Bauer e Bill Russo, un rigore contrappuntistico ed un’idea dell’improvvisazione come processo strutturale, più affine alla logica della fuga bachiana che non all’estemporaneità ardente del chorus bebop. Il sodalizio con Tristano si rivelerà duraturo e fecondo, culminando in opere discografiche che incarnano una delle esperienze più radicali della modernità jazzistica americana, come attestano le registrazioni di fine anni Quaranta, fra cui «Subconscious-Lee». Parallelamente, Konitz partecipa, fra il 1948 e il 1950, alle sessioni sviluppate nell’appartamento seminterrato di Gil Evans sulla Cinquantaduesima strada, epicentro informale di un’avanguardia silenziosa che prenderà corpo nel nonetto riunito da Miles Davis per il progetto «Birth Of The Cool». In quella compagine, che includeva, tra gli altri, John Lewis, Max Roach e Gerry Mulligan, il contraltista di Chicago si distingue per una sonorità che, pur immersa nel tessuto collettivo, mantiene un’identità tersa ed impermeabile alla tentazione del protagonismo. Negli anni Cinquanta, la collaborazione con Stan Kenton introduce Konitz in un contesto orchestrale di ampio respiro, sebbene egli mantenga sempre una certa distanza dalle estetiche magniloquenti. Le incisioni del decennio testimoniano una versatilità adamantina: «Lee Konitz With Warne Marsh» (1955), «Live At The Half Note», con Bill Evans, Jimmy Garrison e Paul Motian, oltre alle collaborazioni con Chet Baker, Gerry Mulligan, Charles Mingus e lo stesso Davis, rivelano una tensione costante tra la ricerca formale e l’immediatezza comunicativa, tra la distillazione analitica e l’estro improvviso. Nel corso degli anni Sessanta, Konitz conosce un periodo di eclisse artistica. La marginalizzazione dell’estetica cool, ormai percepita come obsoleta nel fervore delle nuove avanguardie free, lo conduce temporaneamente ai margini del mercato musicale. Attività collaterali, tra cui l’insegnamento, consentono una sopravvivenza dignitosa, sia pur ritraendosi nell’ombra. Tuttavia, proprio da questa zona liminale ha inizio una fase di maturazione lenta ma profonda, che lo condurrà verso nuove forme espressive.

La cosiddetta scuola tristaniana (un corpus estetico più che una scuola in senso accademico) costituisce uno dei nuclei teorico-pratici più eccentrici e, per certi versi, incompresi della storia del jazz del dopoguerra. Lungi dal configurarsi come mera deviazione dal be-bop, essa si presenta come una vera e propria Weltanschauung musicale, un impianto coerente in cui gli elementi melodici, ritmici e armonici vengono ridefiniti alla luce di una logica formale interna, lucida e antispettacolare, come se Tristano, figura al tempo stesso apollinea e anarcoide, avesse voluto rifondare l’improvvisazione su basi non più orali ma compositive. Nella visione tristaniana, la linea melodica non costituisce un ornamento, né un estemporaneo arabesco sopra una sequenza armonica, ma un vero e proprio asse portante della costruzione musicale. Le frasi sono lunghe, articolate, spesso asimmetriche, concepite secondo un principio che potremmo definire contrappuntistico perfino nell’improvvisazione solistica. Tristano ed i suoi discepoli più fedeli, come Konitz e Warne Marsh prediligono l’elaborazione di linee melodiche complesse, che non si appoggiano sulle risoluzioni convenzionali ma scivolano tra tensione e sospensione, dando forma ad un flusso che sembra derivare più da Bach che da Parker. Le melodie, spesso isoritmiche, si sviluppano come frasi di prosa proustiana: ampie, fluide, prive di punteggiatura netta e sostenute da un respiro interno costante ma sottilmente irregolare. L’impostazione ritmica tristaniana rifiuta la scansione metrico-percussiva tradizionale. La suddivisione del tempo risulta interna, individuale, sganciata dalla marcatura forte del beat. In tal senso, l’approccio anticipa alcune prassi del free jazz, poiché non c’è più pulsazione comune, ma temporalità divergenti che coesistono. Tristano stesso incoraggiava l’uso del time no changes, in cui l’improvvisatore mantiene un flusso temporale personale, indipendente sia dagli accordi sia dalla forma. Questo porta ad un ritmo che si potrebbe definire frattale, dove microcellule si espandono e si contraggono, interagendo con un tempo implicito più che espresso, tanto che il groove respira, sussurra, ondeggia; spesso ostico per l’ascoltatore abituato alla chiarezza quadripartita del jazz tradizionale.

Sul piano armonico, la lezione di Tristano si situa in una zona ambigua tra sofisticazione be-bop e rarefazione modale. Pur partendo dalle strutture consuete dello standard, egli tende a svuotarle dall’interno, enfatizzando le estensioni, gli accordi di sostituzione, le sovrapposizioni policordali, fino a giungere, in alcuni casi, ad una sorta di dissolvenza tonale. Tuttavia, questo non si traduce in una rottura formale, in cui la tensione armonica permane, ma si fa evanescente, come se agisse a distanza, come campo magnetico invisibile più che come griglia obbligante. L’effetto appare simile a quello che, nel secondo Novecento, si otterrà nel repertorio cameristico post-weberniano, portatore di un sistema armonico fatto di suggestioni e risonanze, piuttosto che di risoluzioni assertive. Il suono tristaniano appare ascetico, anti-retorico, immune da qualsiasi compiacimento virtuosistico. Persino il pianismo del maestro si allontana dall’effusione percussiva tipica dello strumento, scegliendo invece un tocco secco, nitido, privo di pedale, quasi come se volesse disincarnare il suono, ridurlo a figura geometrica. Non si tratta di freddo razionalismo, come è stato spesso e superficialmente etichettato, ma di una ricerca di essenzialità, di un rifiuto sistematico dell’eccesso. Come un architetto minimalista, Tristano rimuove tutto ciò che è superfluo per far emergere l’ossatura della forma. Lee Konitz assorbe questi principi come un discepolo zen apprende il vuoto del koan. Per lui, la lezione di Tristano è un fondamento, non un vincolo. Il suo fraseggio, pur rispettando l’imperativo della linearità, si carica progressivamente di una cantabilità tutta personale, quasi un lirismo in sordina, come se volesse umanizzare dall’interno il rigore del maestro. L’eloquio sassofonistico di Konitz non grida, non accarezza, ma suggerisce. La sua autonomia ritmica, l’uso calibrato del vibrato, l’equilibrio tra tensione formale e libertà espressiva, sono tutti retaggi del pensiero tristaniano, filtrati però attraverso una sensibilità intimamente melodica. Nel tempo, Konitz si allontana dall’ortodossia del sistema, ma non ne rinnega mai i principi. Come un pittore formatosi nel Bauhaus che, maturando, approda ad una figurazione rarefatta ma ancora geometrica, egli conserva il senso del disegno e della misura anche quando abbraccia soluzioni improvvisative più aperte, spesso in contesti cameristici o europei. L’influsso tristaniano su Lee Konitz non si esaurisce in un apprendistato formale, ma funge da sostrato etico ed estetico per l’intera sua parabola artistica. La scuola di Tristano ha insegnato a Konitz a pensare come un compositore anche mentre improvvisa, a concepire la forma come relazione dialettica tra elementi, non come somma di episodi. Se Tristano è stato il Wittgenstein del jazz, inflessibile, lucido, enigmatico, Konitz ne è stato l’allievo inquieto e poetico, capace di trasfigurare il dettato del maestro in una voce inconfondibile, votata alla leggerezza, ma mai alla superficialità.

Nel 1968, in occasione di una tournée italiana, Konitz si esibisce a Roma con Martial Solal, Henry Texier e Daniel Humair, dando vita a un sodalizio europeo d’eccezione. Sempre nella capitale, partecipa a una sessione di registrazione presso gli studi RCA, insieme a Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Franco D’Andrea e Gegé Munari. L’album «Stereokonitz», segna una delle prime testimonianze dell’incontro tra la scuola jazzistica americana ed i fermenti della scena italiana. Con il passare del tempo, l’impronta di Tristano si attenua, ed il lessico di Konitz si arricchisce di inflessioni eterogenee, frutto di un continuo scambio con musicisti provenienti da universi stilistici diversi. L’improvvisazione, un tempo concepita come flusso verboso e labirintico, si fa sempre più rarefatta, quasi aforistica, spesso declinata nell’intimità del duo, dove l’ascolto reciproco diviene principio generatore dell’evento musicale. A partire dagli anni Ottanta, il legame con l’Italia s’intensifica grazie all’iniziativa lungimirante di Paolo Piangiarelli, fondatore dell’etichetta Philology, che consacra al sassofonista un intero segmento del proprio catalogo. Le registrazioni realizzate tra Roma e altri studi italiani vedono Konitz affiancato da figure eminenti del jazz nazionale: da Pieranunzi a Sellani, da D’Andrea a Battaglia, da Tiziana Ghiglioni ad Alessandro Lanzoni. Tra i progetti più rilevanti si distinguono «Blew / Lee Konitz Meets Space Jazz Trio» e «Solitudes», entrambi registrati in un’unica seduta presso lo Studio Soundvideocat, testimonianze di una maturità espressiva ormai giunta a un grado di concentrazione poetica assoluta. Nel 2003, su impulso dello stesso Piangiarelli, Konitz viene invitato a condividere il palco di Umbria Jazz con Phil Woods, in un confronto tra due personalità che, pur appartenendo alla medesima generazione, hanno incarnato poli opposti della tradizione sassofonistica americana. L’incontro, sostenuto da Franco D’Andrea, Massimo Moriconi, Massimo Manzi e la voce di Barbara Casini, suggella un’intesa fatta più di ascolti che di sfide, nel segno di un dialogo stilistico tanto intenso quanto composto. Negli anni successivi, Konitz prosegue instancabilmente il proprio cammino artistico, oscillando tra gli Stati Uniti e l’Europa, accettando con umiltà ed intelligenza di mettersi costantemente alla prova in contesti inediti. Il soffio del suo strumento, sottile come un filo di fumo, ha continua a serpeggiare, per lungo tempo, nel tessuto della storia del jazz, testimonianza di un’idea musicale che rifiuta l’enfasi, disdegna il manierismo, e ricerca, nella discrezione, una forma di verità. L’attività italiana di Lee Konitz non può essere relegata al rango di semplice parentesi esotica o tournée occasionale: essa costituisce, piuttosto, una porzione rilevante, ed in qualche misura necessaria, della sua traiettoria artistica matura. Se l’Europa ha rappresentato per molti jazzisti americani una terra di rifugio o di rinascita, per Konitz l’Italia, in particolare, ha offerto un terreno dialogico fertile, dove l’incontro con la cultura musicale autoctona si è tramutato in feconda dialettica, mai in facile assimilazione.

Negli anni Ottanta e Novanta, quando il jazz americano tendeva a ripiegarsi su formule neoconservatrici e riletture epigoniche del passato, il sassofonista di Chicago trovò nel contesto italiano un habitat curioso, aperto, disposto a confrontarsi su territori formali meno battuti. Le sue collaborazioni non si esauriscono nel cliché dell’ospite d’eccezione accostato ad una ritmica locale, ma si strutturano come vere e proprie esperienze di co-creazione. È come se il sassofonista trovasse nel contesto italico una grammatica parallela alla propria, fatta non di accenti violenti ma di penombre, chiaroscuri ed elusioni. Il confronto con alcuni sassofonisti italiani permette di mappare un terreno di affinità e dissonanze che va oltre l’evidenza tecnica, per collocarsi su un piano estetico più sottile. Se pensiamo, ad esempio, a Stefano Di Battista, ci troviamo al cospetto di un interprete la cui verve espressiva e il gusto melodico sono pervasi da una forza narrativa cinematografica, prossima talora alla recitazione felliniana: teatrale, estroversa, empatica. Konitz, al contrario, si muove come un personaggio di Antonioni: silenzioso, allusivo, minimalista. Dove Di Battista impone il gesto, Konitz lo ritrae; dove il primo costruisce con intensità affabulante, il secondo dissolve con pudore zen. Più prossima per vocazione alla poetica konitziana appare la figura di Francesco Bigoni, il cui fraseggio destrutturato, la sensibilità per la forma mobile e il rifiuto dell’enfasi tradiscono una ricerca affine, benché condotta con altri strumenti generazionali. Bigoni, come Konitz, sembra preferire la modulazione all’affermazione, l’incompiutezza all’enunciazione risolutiva. Entrambi si muovono come scrittori di racconti brevi, più interessati alla tensione sotterranea che all’effetto drammatico. Anche Daniele D’Agaro, con la sua dedizione al contrappunto e alla polifonia, specialmente in ambito clarinettistico, può essere accostato al milieu estetico da cui proviene Konitz, ossia quello di Lennie Tristano, con il suo culto per Bach e per la verticalità della struttura musicale. D’Agaro, come Konitz, concepisce l’improvvisazione come architettura e respiro, come intreccio di linee autonome che convivono senza mai soverchiarsi. Diversa, quasi antagonista, è invece la traiettoria di Massimo Urbani, spirito incendiario e irrequieto, la cui urgenza comunicativa si esprimeva in un fraseggio torrenziale, vicino alla febbre di Arthur Rimbaud o alla violenza visionaria di Francis Bacon. Konitz, con la sua postura austera e contemplativa, rappresenta l’antitesi di quell’urlo; ma proprio per questo, il confronto ipotetico tra i due – mai realmente avvenuto, se non nella coscienza estetica di chi ascolta entrambi – possiede la potenza di un dualismo archetipico, come tra la pennellata rarefatta di Morandi e l’esplosione cromatica di Pollock. La relazione tra Konitz e l’Italia, dunque, si configura come un caso emblematico di scambio transnazionale non subordinato né all’esterofilia né all’esportazione didattica del modello statunitense, ma sancisce, piuttosto, un incontro tra universi sonori che si riconoscono a distanza, come due pianeti dalle orbite divergenti ma complementari. La voce di Konitz, da sempre restia al compromesso e alla didascalia, trova nel panorama italiano un ascolto attento e complice, capace di coglierne le esitazioni, le ironie sottili e le ombre narrative. Una relazione non gridata, ma proprio per questo duratura, simile a quelle amicizie letterarie che si coltivano per lettera, nel silenzio fecondo della stima reciproca.

Il confronto tra Lee Konitz e Roberto Ottaviano apre una riflessione fertile e tutt’altro che scontata, tanto più interessante in quanto coinvolge due figure lontane per generazione, collocazione geografica e contesto culturale, ma accomunate da un approccio all’improvvisazione non subalterno ai canoni dominanti e da una tensione etica verso la forma. Se Konitz è l’espressione più lirica e defilata della scuola tristaniana, Ottaviano rappresenta un intellettuale del sassofono, la cui traiettoria è segnata da un continuo attraversamento di linguaggi, idiomi e orizzonti estetici. Entrambi gli interpreti rifuggono l’enfasi, la declamazione, la pirotecnia solistica che spesso affligge il linguaggio sassofonistico contemporaneo. Konitz – come più volte sottolineato – sviluppa una voce levigata, afona, quasi diafana, che sembra appartenere ad un’altra fisiologia rispetto a quella be-bop: un canto che non s’impone, ma s’insinua, simile al suono del pensiero più che a quello del corpo. Analogamente, Ottaviano persegue una forma di espressione controllata, rigorosa, in cui l’articolazione del fraseggio non è mai ridotta a esercizio di bravura, ma obbedisce a una necessità poetica interna. Laddove molti sassofonisti italiani degli anni Ottanta hanno guardato al modello coltraniano come asse portante della propria estetica, Ottaviano ha sempre manifestato un atteggiamento più selettivo, più orientato alla pluralità linguistica che alla canonizzazione di un solo stile. In questo senso, egli si colloca in una posizione affine a quella che Konitz aveva assunto nei confronti del be-bop: una posizione dialettica, talora eretica, dove l’omaggio non si traduce mai in mimesi. Altro punto di contatto è la centralità dell’ascolto come principio fondante del discorso improvvisativo. In Konitz, il dialogo, soprattutto in situazioni cameristiche, come il duo, diventa una forma di pensiero a due voci, mai una giustapposizione di monologhi. Lo stesso può dirsi di Ottaviano, che ha spesso privilegiato formazioni intime, laboratori sonori in cui la gerarchia strumentale si dissolve a favore di una polifonia fluttuante e relazionale.

Le divergenze sono ravvisabili nell’orizzonte geopolitico e nella verticalità del suono. Se Konitz rappresenta un jazz d’origine nordamericana che si è progressivamente fatto europeo nell’intenzione (pur mantenendo radici ben piantate nella tradizione), Ottaviano incarna un jazz europeo che, pur nutrendosi di modelli afroamericani, ha fin dall’inizio incorporato istanze extra-jazzistiche: il pensiero contemporaneo, l’etnomusicologia, la scrittura postmoderna. Le sue esperienze con Steve Lacy, con le scene improvvisative mitteleuropee, con il repertorio colto del Novecento fanno di lui un artista profondamente continentale, nella declinazione più ampia e cosmopolita del termine. Anche il timbro rivela una differenza significativa. Konitz ha sempre mantenuto un suono sottile, intimo, appena velato di vibrato, quasi anti-sassofonistico, come se volesse sottrarre allo strumento il suo statuto canonico. Ottaviano, pur evitando ogni forma di retorica, adopera spesso un suono pieno, centrotonale, con una verticalità che attinge tanto alla tradizione afroamericana quanto alla musica rituale di altri continenti. La sua voce ha più terra, più radice, più materia rispetto a quella di Konitz, che invece si muove tra le pieghe dell’aria, come un flauto proustiano. Konitz è un artista della linea: la sua poetica si sviluppa per sottrazione, per rarefazione, secondo una logica quasi calligrafica, dove ogni nota è un gesto meditato, irripetibile. Ottaviano, pur condividendo il culto del dettaglio e il rifiuto della ridondanza, concepisce la forma come un campo aperto, poroso, in cui possono confluire elementi extramusicali – politica, antropologia e filosofia – senza perdere coerenza. In lui il suono diventa una forma di pensiero in atto, come nella lezione lacyana, ossia non ciò che si ha da dire, ma ciò che si scopre dicendolo. In definitiva, Konitz e Ottaviano possono essere letti come due declinazioni parallele di un’idea di jazz come pensiero critico e come resistenza alla norma. Entrambi operano nella fenditura tra linguaggio e significato, tra struttura ed invenzione, fra tradizione e trasgressione. Sono, in fondo, due scrittori dell’aria. L’uno con l’inchiostro indelebile della lirica, l’altro con l’incisione profonda della memoria collettiva. Due voci solitarie, capaci di evocare nel loro silenzio ciò che altri non riescono a dire nel frastuono.

C’è qualcosa di incompiuto e di irriducibilmente sfuggente in ogni disco di Lee Konitz, come se la sua arte non cercasse di raggiungere una meta, ma solo di abitare lo spazio tra due possibilità: la nota ed il silenzio, l’enunciato ed il respiro, il visibile e ciò che rimane in filigrana. Scegliere solo cinque sue incisioni fondamentali potrebbe essere un atto arbitrario quanto inevitabile; un modo per avvicinarsi a una voce che, come quella dei poeti più puri, si lascia intuire più facilmente nei margini che nei proclami. Ecco allora un possibile itinerario, un sentiero tracciato non con la mappa ma con le mani, dove ogni tappa costituisce una soglia e non un punto d’arrivo. Ogni ascolto di «Subconscious-Lee» (1949) appare come un ritorno alla prima neve: nitido, intatto, leggermente irreale. Attorno a Konitz, che soffia con timbro chiaro, affilato, alieno dalle abrasioni parkeriane, si muove il pianoforte ipnotico di Lennie Tristano, il contrappunto cristallino di Warne Marsh al tenore, la chitarra nitida di Billy Bauer, ed una sezione ritmica composta da Arnold Fishkin e Shelly Manne. L’architettura armonica risulta rigorosa, costruita su sequenze di accordi che si inseguono con logica seriale, ma mai arida, piuttosto sembra quasi di osservare una partitura di Webern riscritta per una jazz band da camera. Il controllo appare totale, ogni nota pulsa di una vitalità cerebrale, come le sculture cinetiche di Calder che si animano al minimo refolo d’aria. Registrato in un momento in cui il be-bop stava ancora bruciando l’aria delle jam session, «Subconscious-Lee» si attesta come una parabola gentile in fuga dalla frenesia collettiva, un atto di resistenza lirica condotto nel silenzio. Il suono di Konitz vi fluttua con una leggerezza che non ha nulla di superficiale, simile al volo dei gabbiani nei cieli bianchi di Rothko, una sospensione che non ha bisogno di appoggiarsi alla terra. Accanto a lui, Warne Marsh disegna linee parallele, asintotiche, quasi da scrittura automatica surrealista. Ma non esiste confusione, né ansia, ma tutto risulta contenuto, calibrato, talvolta misteriosamente fermo, come nei movimenti di un film di Ozu. L’ascoltatore è costretto a rallentare, a tendere l’orecchio, a decifrare il linguaggio segreto di un jazz che non urla, non convince d’imperio, ma seduce con la trasparenza dell’enigma. Se «Subconscious-Lee» è il sogno ad occhi aperti, «Lee Konitz With Warne Marsh» (1955) si sostanzia come il diario privato scritto in punta di penna da due menti che si inseguono nell’ombra. I due sassofonisti sembrano muoversi come ballerini ciechi su una lastra di ghiaccio: nessuno guida, nessuno segue, eppure il passo è perfettamente accordato. I temi si disfano appena pronunciati, lasciando il posto a improvvisazioni che si rincorrono come lettere d’amore mai spedite. L’organico è più tradizionale rispetto alle prime avventure del nonetto cool di Davis: Sal Mosca o Ronnie Ball al pianoforte (secondo le sessioni), Billy Bauer ancora alla chitarra, Oscar Pettiford o Paul Chambers al contrabbasso, Kenny Clarke alla batteria. Ciò che affiora non è l’energia, ma l’equilibrio, mentre le due ance si intrecciano come personaggi di un romanzo epistolare modernista, senza mai alzare il tono, senza mai sovrapporsi. I temi standard come «Topsy» o «All the Things You Are» vengono disarticolati con un senso geometrico del frammento; le voci si muovono in controtempo, si separano e si rincrociano, come in un mosaico bizantino che alterna luce ed ombra. L’accordalità rimane fedele alla scuola di Tristano, dove le armonie non sono tanto il fondamento quanto l’impalcatura invisibile, su cui si arrampica il suono. C’è in questa musica un senso di pudore quasi commovente, come se i suoni stessero chiedendo il permesso di esistere. Non si avverte mai il desiderio di impressionare, bensì quello, ben più raro, di comprendere. La sezione ritmica, discreta e furtiva come un amante nell’ombra, non accompagna, ma respira con loro. La sensazione è quella di trovarsi davanti a un’opera calligrafica orientale, dove ogni tratto contiene secoli di disciplina e millimetri di tremore umano.

In «Motion» (1961), Konitz sembra scrollarsi di dosso il mantello della scuola tristaniana, per gettarsi in una forma più instabile e fluida, come un poeta che dopo anni di versi misurati scopre la verità del balbettio. «Motion» è un disco vertiginoso e liminale, dove il sassofonista si agita in solitudine su una base quasi astratta, priva di pianoforte. Solo il sax alto di Konitz, il contrabbasso tellurico di Sonny Dallas e la batteria incendiaria di Elvin Jones. L’assenza dell’accordatura verticale impone un nuovo tipo di dialogo. Konitz sembra costretto a definire con le sole note le impalcature armoniche di «You’d Be So Nice To Come Home To», «Foolin’ Myself», «I Remember You», ma il suo fraseggio non trema, si fa canto obliquo, sorvegliato, spesso a mezza voce, come il monologo interiore di un romanzo di Virginia Woolf. L’influenza di Tristano persiste nella concezione modulare della forma, ma qui è come se lo spartito fosse stato bruciato e riscritto in tempo reale. Jones, lungi dal sovrastare, crea una tensione tellurica, in bilico tra impulso e sospensione. C’è una radicale nudità sonora che espone ogni respiro, ogni esitazione, come se il musicista stesse suonando senza alcuna pelle. La sua voce si frammenta, si ricompone e s’increspa come un lago sotto il vento, passando dal minimalismo più severo ad un lirismo asciutto e lancinante. È un jazz senza rete, senza trucco, senza destino. La batteria ed il contrabbasso non fanno da sfondo, ma creano un vuoto in cui il sax può naufragare senza paura. L’ascolto non consola, ma illumina, quasi come leggere Kafka in una giornata di sole, qualcosa stride, ma la luce rimane. «Solal-Konitz» (1968), registrato a Roma con Martial Solal, sembra una passeggiata metafisica tra due anime che si sfiorano senza mai stringersi. Il pianoforte del francese, irregolare, caleidoscopico ed impalpabile, disegna stanze impossibili ed architetture di Escher, da cui Konitz scivola come un visitatore perplesso ma affascinato. Non siamo più nella casa tristaniana, ma in una dimora barocca e geometrica insieme, dove Konitz sembra muoversi con la cautela e la curiosità di un visitatore di un labirinto. Solal, con il suo pianismo spigoloso e mobile, non accompagna, ma sfida, provoca e commenta. Le armonie si fanno liquide, quasi cubiste, mai una cadenza ovvia, mai un voicing consolatorio. Konitz, da parte sua, adatta il suo stile con una duttilità impressionante, lasciando affiorare una vena ironica, quasi sprezzante, in certi momenti; in altri, si ritrae come un attore del muto. Non c’è gravità, né centro, ma il dialogo tra i due è tutto giocato su slittamenti, allusioni e contrappunti obliqui. Il sax si fa quasi voce interiore, bisbiglio ed eco. Ogni tema è un pretesto per un’esplorazione che non si dà come conquista, ma come peregrinazione. L’interplay si mostra raffinato, colto, persino elusivo; è come assistere a una conversazione tra due filosofi che, più che cercare risposte, si accontentano della grazia delle domande. La musica diventa riflessione incarnata, un pensiero che si fa suono senza mai diventare opinione. Con «Blew – Lee Konitz Meets Space Jazz Trio» (1990) si chiude il cerchio, o forse si apre un altro spiraglio. L’incontro con Enrico Pieranunzi, Enzo Pietropaoli e Alfred Kramer rappresenta una delle vette più alte della relazione tra Konitz e l’Italia. Ma più che un dialogo tra culture, questo disco rappresenta una comunione discreta, quasi un atto liturgico. Il sax di Konitz, ora più maturo, più trattenuto, più incline all’aforisma che al discorso, si posa sulle trame eleganti del trio come un calamo sulla pergamena. Pieranunzi, con la sua scrittura aerea, si fa specchio e contrappunto, lasciando che le pause dicano più delle note. Konitz trova finalmente interlocutori capaci di intenderne i silenzi più che le frasi in un dialogo post-tristaniano, disincantato ma ancora carico di riverenza verso l’essenziale. Le armonie sono rarefatte, mai chiassose, ed il pianismo di Pieranunzi, lirico ma mai oleografico, sembra cucito sulla pelle del contraltista. I temi, standard, originali e frammenti, si sciolgono come acquarelli, mai una forzatura, mai una battuta di troppo. La musica affiora con fragilità, lentissima, carica di vuoti. Sembra un’opera di Morandi tradotta in suono, fatta di variazioni minime su gesti minimi, ma ogni cambio diventa una vertigine. L’ascolto si trasforma in atto contemplativo, come se ci si trovasse davanti a una poesia di Celan, scarna, enigmatica, ma intrisa di luce irripetibile. Cinque dischi, dunque, come cinque stanze dell’anima, cinque finestre aperte su un paesaggio che cambia con la luce. Nessuno di essi offre risposte, e nessuno nega la complessità del silenzio. In tutti, però, la voce di Lee Konitz ci accompagna come quella di un narratore che ha scelto di non alzare mai la voce, ma che, proprio per questo, riesce a raccontare l’indicibile. Se c’è una lezione che questi dischi insegnano, è che la sobrietà può essere visionaria, che il rigore può nascondere un fuoco, e che nel jazz, come nella poesia o nella pittura, la forma più alta di eloquenza può consistere nel trattenersi dal parlare. Lee Konitz ha percorso il jazz come un monaco errante, lasciando orme leggere ma indelebili. Chi voglia comprenderne il passaggio, dovrà saper ascoltare il silenzio tra una nota e l’altra.