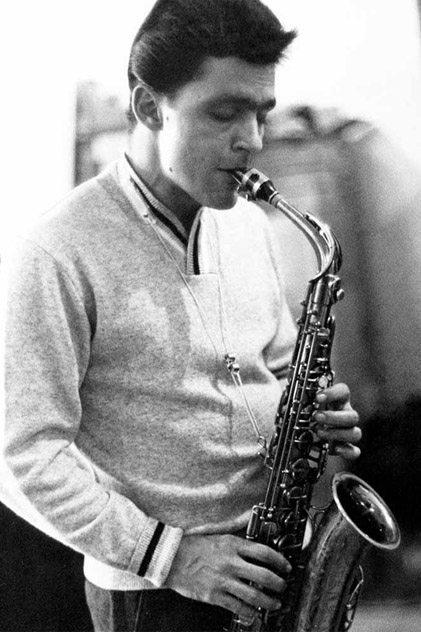

Scolpire l’aria: Paul Desmond, la grammatica dell’essenziale e l’arte della sottrazione

Paul Desmond

L’affinità con la scuola cool non può essere ridotta ad una mera adesione stilistica. Piuttosto, Desmond sembra incarnare un’idea di jazz come riflessione sonora, come paesaggio mentale più che esibizione muscolare. L’equilibrio tra spontaneità e misura che pervade le sue improvvisazioni richiama certi passaggi di Debussy o la pittura tonale di Whistler, ossia non una retorica dell’urgenza, ma una forma di eloquenza sommessa, in cui ogni dettaglio conta.

// di Francesco Cataldo Verrina //

In un’epoca segnata da tensioni formali e rivoluzioni semantiche, la figura di Paul Desmond si manifesta con discrezione, come un’ombra silenziosa proiettata sul corpo fragoroso del jazz del dopoguerra. Contraltista schivo alle mode e refrattario alle posture enfatiche, Desmond ha edificato un linguaggio che rifugge la retorica del virtuosismo per consegnarsi alla contemplazione della forma e del colore. In un humus culturale dominato dalla febbre identitaria, dalla militanza stilistica e dal culto dell’urgenza espressiva, la suo modus operandi sembra appartenere ad un altrove: più prossimo alla linea chiara di un acquerello di Klee che non alla gestualità febbrile dell’action painting. Eppure, proprio in questa alterità sta la sua irriducibile pertinenza: un suono obliquo ma necessario, che interroga le grammatiche dominanti senza mai alzare il tono. In effetti, pochi strumentisti nella storia del jazz hanno saputo coniugare levità e rigore formale con la naturalezza disarmante di Paul Desmond. Una cifra espressiva, improntata ad una trasparenza timbrica quasi volatile, che sembra rifuggire ogni spasmo emotivo o esibizionismo virtuosistico, per approdare ad una dimensione lirica di rara eleganza. Uno stile, talmente personale da risultare immediatamente riconoscibile fin dalle prime battute, pare scolpito nell’aria, come se le sue frasi sgorgassero da un pensiero musicale che precede il gesto strumentale.

Desmond seppe fare del sax contralto, spesso associato a impeti passionali e ad accenti mordaci, uno strumento di contemplazione e sospensione, rifondandone le possibilità espressive su coordinate quasi cameristiche. Le sue linee melodiche si dispiegano con una compostezza che richiama la prosa piana di Henry James o le architetture trasparenti di Mies Van Der Rohe: nessuna nota di troppo, nessun arzigogolo, solo un flusso logico e calibrato, intriso di una sottile malinconia. La celebre collaborazione con Dave Brubeck – ed in particolare l’apporto decisivo all’elaborazione di «Take Five», di cui è stato l’autore, componimento emblematico dell’intero movimento cool – sancisce la centralità del suo ruolo nella ridefinizione del lessico jazzistico degli anni Cinquanta e Sessanta. In quel contesto Desmond si muove come un umanista rinascimentale all’interno di un laboratorio matematico. Pur rispettando la complessità ritmica e formale imposta dal quartetto, egli riesce a innervarvi un canto interiore che sembra provenire da una sfera affettiva autonoma, rarefatta ma intensa. L’affinità con la scuola cool non può essere ridotta ad una mera adesione stilistica. Piuttosto, Desmond sembra incarnare un’idea di jazz come riflessione sonora, come paesaggio mentale più che esibizione muscolare. L’equilibrio tra spontaneità e misura che pervade le sue improvvisazioni richiama certi passaggi di Debussy o la pittura tonale di Whistler, ossia non una retorica dell’urgenza, ma una forma di eloquenza sommessa, in cui ogni dettaglio conta. Anche al di fuori del sodalizio con Brubeck, come nei lavori con Jim Hall o nei suoi dischi da solista per la RCA, Desmond continua a delineare un universo poetico coerente, capace di trattenere l’ascoltatore in una dimensione di sospensione temporale. Il contrappunto tra la sua voce strumentale, quasi afona e priva di qualsiasi ruvidità ed il tessuto armonico, spesso rarefatto ma mai esangue, degli accompagnatori, dà luogo ad un’esperienza d’ascolto che si sottrae alle convenzioni narrative per addentrarsi in una sorta di monologo interiore. Perfino la sua ironia, sottile e mai compiaciuta, concorre a definire un’identità musicale aliena tanto dalla retorica dell’avanguardia quanto dalle pose manieristiche del revival. Desmond pare conoscere a fondo la grammatica del silenzio, e sa che ogni pausa può valere quanto un’intera frase. La sua arte si fonda su un’idea minimalista, come se la musica dovesse tendere ad una forma d’essenza.

In un’epoca dominata dalla frenesia delle trasformazioni socio-culturali e dalla ridefinizione incessante delle grammatiche musicali, Paul Desmond si ritaglia una posizione anomala, e in certo modo laterale, rispetto alla genealogia dominante dei sassofonisti afro-americani del dopoguerra. Laddove la lezione di Charlie Parker – fondatore di un lessico nuovo, impastato di velocità, scomposizione armonica e urgenza espressiva – agisce come un punto d’origine pressoché obbligato per la stragrande maggioranza dei suoi epigoni neri, Desmond si muove come in controtendenza: assorbe selettivamente alcuni tratti della rivoluzione parkeriana, ma li piega a un’estetica della levigatezza, della reticenza e della misura. Sassofonisti come Sonny Rollins, John Coltrane, Jackie McLean, Eric Dolphy e Cannonball Adderley si sono posti nei confronti di Parker come prosecutori e trasfiguratori, ossia non semplici imitatori, ma custodi di un’eredità incandescente da rilanciare oltre i suoi stessi confini. Rollins rilegge Parker attraverso una forma di ascetismo improvvisativo, ricercando nel solo una narrazione coerente e autosufficiente. Coltrane, partendo da quel medesimo alfabeto, ne dissolve la sintassi e ne moltiplica le possibilità combinatorie, giungendo a una mistica della ripetizione e della trascendenza. McLean e Dolphy, ciascuno a suo modo, amplificano l’instabilità dell’intonazione e le dissonanze strutturali implicite nel be bop, spingendo verso una semiotica del disgregato. Adderley innesta il fraseggio parkeriano su un impianto blues e soul, ridonandogli una vitalità comunicativa viscerale e popolare.

In tale contesto, Desmond sembra provenire da un altro universo semantico. Il suo sax contralto non intende farsi portavoce di alcuna inquietudine o battaglia, né tanto meno di un’urgenza espressiva che travolga forma e contenuto. La sua relazione con l’eredità di Parker è di tipo obliquo, quasi ellittico, tanto che se ne coglie l’eco più nei presupposti che nei risultati. Il fraseggio desmondiano, pur non rinunciando alla complessità, nega la frenesia. Laddove Parker procedeva per compressione e deflagrazione, Desmond agisce per rarefazione e distillazione. Si potrebbe quasi dire che il primo faccia esplodere il linguaggio, mentre il secondo lo decanta. Ciò non significa, tuttavia, che Desmond ignori la lezione parkeriana. Al contrario, la scelta di semplificare appare, in un certo senso, un modo più sofisticato di rispondere alla complessità. Si può individuare nel suo stile un’intelligenza formale che non si oppone al bebop, ma lo elabora in chiave introversa. Mentre la maggior parte dei suoi contemporanei afro-americani affronta Parker come un maestro da superare per intensificazione, Desmond opta per la sottrazione, attraverso una via quasi apollinea, antitetica all’estetica dionisiaca che il bebop veicolava, pur partendo dalla medesima soglia. Il fatto che questa voce appartenga ad un musicista bianco non è privo di significato storico e culturale. Lontano dalle pressioni identitarie che attraversavano il jazz afro-americano del secondo dopoguerra, con le implicazioni etico-politiche che da Parker in poi si intensificano, Desmond abita una zona franca, dove il jazz diventa quasi arte decorativa, sublimazione della forma, sofisticazione del colore timbrico. Tuttavia, sarebbe riduttivo leggerlo come un semplice epigono bianco del cool, piuttosto, egli si affaccia su quel medesimo lascito parkeriano con uno sguardo disincantato, preferendo la leggerezza alla tensione, l’ironia al pathos, la contemplazione alla lotta. In questo senso, il rapporto di Desmond con i grandi sassofonisti afro-americani del dopoguerra si pone come quello di un osservatore che ascolta da lontano la medesima lezione fondativa, ma decide di rispondervi in altra lingua. La sua voce si attesta come una nota a margine nel grande spartito aperto da Parker, ma proprio per questo ne evidenzia, in controluce, la ricchezza. Se Rollins e Coltrane ne estendono le implicazioni attraverso la densità, Desmond ne evidenzia la possibilità di una via alternativa, ossia quella della levità pensosa e della sottrazione come affermazione. Così, nell’atlante frastagliato del jazz post-bop, Desmond non rappresenta tanto un ramo divergente quanto un contrappunto silenzioso, ironico, ma non per questo meno consapevole della partitura che lo circonda.

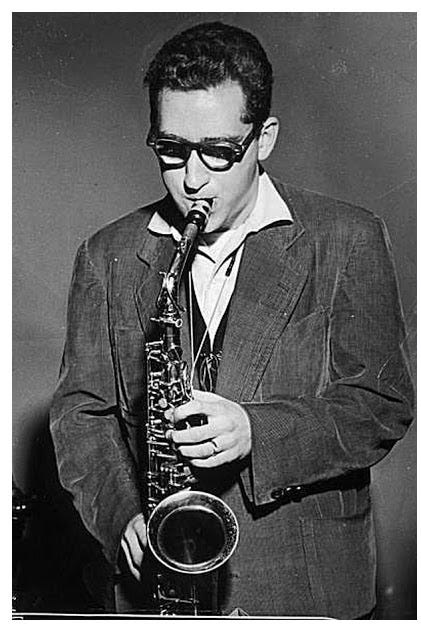

Fra le voci del sax contralto emerse nel secondo dopoguerra al di fuori della genealogia afro-americana del bebop, Paul Desmond, Art Pepper e Lee Konitz rappresentano tre declinazioni profondamente divergenti di una stessa tensione, ossia come assorbire, trasfigurare o rifuggire l’egemonia stilistica di Charlie Parker senza rinunciarne all’eredità. Se l’uno scrive in calligrafia controllata, il secondo cesella sulla carta come un incisore emotivo, mentre il terzo si muove come uno scriba aleatorio, scettico della forma e dell’identità. Tre risonanze, tre maschere, tre poetiche della leggerezza o dell’erranza, il cui confronto consente di illuminare non solo le differenze tecniche e timbriche, ma perfino le posture esistenziali che ciascuno assume di fronte al proprio strumento ed, più ancora, di fronte alla possibilità stessa dell’espressione musicale. Desmond, come già si è detto, fa del controllo e della trasparenza i propri emblemi. Il suo suono pare vergato nell’aria, levigato come un volume di Brancusi o una prosa tarda di Henry James: rarefatto, antiretorico e privo di spigoli, come se rifuggisse ogni peso terrestre. A differenza di Art Pepper, che tratta il sax come una protesi emotiva ed uno strumento di confessione, Desmond costruisce un lessico musicale intessuto di distanza, di ironia misurata e di lirismo mai estenuato. Laddove Pepper procede per intensificazione passionale, come un personaggio di Tennessee Williams preda di un desiderio mai risolto, Desmond coltiva l’eleganza della sottrazione, mentre la frase che si avvolge su se stessa come un’eco pensosa.

Pepper, infatti, è l’unico dei tre che pare rifiutare ogni intento apollineo; il suo suono emerge vivo, ruvido e passionale, con una punta di vulnerabilità esposta che rimanda più a Chet Baker che a Desmond. In «Art Pepper Meets the Rhythm Section» (1957), l’incontro con il gruppo di Miles Davis si traduce in una prova di coraggio emotivo, dove la voce del sax non risulta mai levigata, ma spigolosa, tesa ed urgentemente umana. Se Desmond ha qualcosa del dandy disincantato, Pepper incarna l’anima nuda che cerca nella musica un risarcimento ed un atto di resistenza. Non a caso, la sua vicenda biografica – segnata da dipendenze, detenzioni, risalite e ricadute – si riflette nel suono come un’interferenza costante e come una fenditura nella superficie. Lee Konitz, per contro, si muove in tutt’altra direzione. Il suo timbro, spesso asciutto e quasi privo di vibrato, non risulta né il velluto desmondiano né il canto lacerato di Pepper. Se Desmond sembra voler sublimare la forma e Pepper confessarsi in essa, Konitz la interroga. L’adesione all’estetica tristaniana lo porta ad evitare ogni cliché bop, ogni gesto prevedibile, optando per una costruzione improvvisativa fondata sulla logica, sulla spontaneità controllata, sull’improvvisazione come pensiero in atto. Konitz suona come Beckett scrive, ossia scavando nella ripetizione, smontando la retorica e lasciando emergere il vuoto come campo semantico. Egli rappresenta il più antiromantico dei tre, il meno narrativo ed il più analitico. Eppure, proprio per questo, risulta capace di un’intensità che si concede per sottrazione.

Anche iconograficamente, le loro figure rimandano a tre archetipi del cinema americano. Desmond ha qualcosa del Cary Grant musicale: impeccabile, ironico, apparentemente distante, ma segretamente malinconico. Pepper è più vicino alla febbrile fragilità di Montgomery Clift o James Dean: un corpo in tensione perenne, incapace di quiete. Konitz, infine, potrebbe somigliare a un personaggio di un film di Cassavetes: introverso, non conciliato, quasi astratto nella sua fedeltà al dubbio. In ambito visivo, si potrebbe azzardare un’analogia ulteriore: Desmond appartiene all’universo terso e calibrato di un Giorgio Morandi, dove ogni oggetto è posto in equilibrio sospeso; Pepper, invece, richiama la pittura espressionista astratta, dove gesto e materia coincidono in una lotta per la forma; Konitz, infine, pare agire sulla tela come un artista concettuale, in cui l’atto stesso del suonare diviene già riflessione ed il suono appare come il residuo dell’idea. Tre estetiche, dunque, che si toccano solo per differenza. Uniti da una comune matrice – quella dell’essere bianchi all’interno di un linguaggio nato da un’esperienza afro-americana – Desmond, Pepper e Konitz rispondono in modi radicalmente divergenti al paradosso di trovarsi dentro e fuori allo stesso tempo. Se il jazz, per loro, non è mai appartenenza ma sempre scelta, sta proprio nella natura di tale scelta che si dischiude la loro irriducibile singolarità.

Nel corpus discografico di Paul Desmond, disseminato tra le molteplici registrazioni con il quartetto di Dave Brubeck ed i lavori a proprio nome, si possono isolare cinque album emblematici che ne illuminano la singolarità della voce strumentale, la raffinatezza della poetica e la coerenza dell’universo espressivo, sospeso tra rigore formale e levità emotiva. Più che una selezione cronologica o meramente rappresentativa, si tratta di un percorso ideale attraverso alcuni vertici, creativi ed emotivi, in cui Desmond riesce a condensare l’arte della sottrazione, il lirismo non sentimentale e quella rara capacità di far cantare il sax contralto senza mai declinarlo nell’urgenza o nell’eccesso. Il primo approdo obbligato è naturalmente «Time Out» (1959), con il Dave Brubeck Quartet. Sebbene concepito come lavoro collettivo, questo disco reca l’impronta inconfondibile di Desmond in ogni suo interstizio. La celebre «Take Five» – che ne reca la firma – non solo rappresenta uno dei rari casi in cui un tema in 5/4 raggiunge una diffusione planetaria, ma soprattutto si attesta come il manifesto del suo stile, dove l’assolo, costruito con sobrietà geometrica, pare un ricamo su tela, sospeso fra leggerezza e precisione. Laddove la complessità ritmica proposta da Brubeck potrebbe generare tensione, Desmond risponde con frasi ampie, ariose, che accarezzano il tempo anziché dominarlo. Il suono, rotondo e traslucido, privo di qualsiasi mordente, trasforma il contralto in una voce narrante, quasi interiore. In «Blue Rondo à la Turk» o «Strange Meadow Lark» si coglie inoltre l’abilità nell’inserirsi in strutture irregolari senza mai perdere la cantabilità, grazie ad un esercizio di equilibrio tra forma e flusso.

Ma è nell’intimità dei progetti da solista che Desmond mostra in modo ancor più esplicito la sua poetica del non detto. «Desmond Blue» (1962) costituisce esempio eloquente. Accompagnato da un’orchestra d’archi sapientemente diretta da Bob Prince, il sassofonista si misura con standard e ballate in un contesto sonoro di cristallina eleganza. Non si tratta di un’operazione commerciale o ammiccante, ma di un raffinato esperimento timbrico in cui il sax di Desmond galleggia su tappeti armonici densi ma mai invadenti, come se lo strumento stesso fosse un solista da camera, un violino lirico e trattenuto. In «My Funny Valentine» o «I Should Care», l’emozione non nasce dall’intensità ma dal controllo, dove ogni inflessione, qualsiasi cesura, ogni pausa appare calibrata al millimetro. Siamo ben lontani dalle confessioni sonore di un Art Pepper. Al contrario, il pathos viene filtrato, distillato, come in una poesia di Emily Dickinson, in cui l’emozione si cela sotto la superficie del linguaggio. Una tappa cruciale per comprendere la versatilità di Desmond al di là del contesto brubeckiano è «Take Ten» (1963), album ricamato della chitarra di Jim Hall, sodale perfetto per affinità estetica. Se «Take Five» aveva colto Desmond nel suo dialogo con la pulsazione irregolare, «Take Ten» lo riconsegna ad una dimensione ancora più rarefatta, quasi onirica. La title-track, composta anch’essa in tempo dispari, si articola come un arabesco sospeso, in cui sax e chitarra si inseguono in un contrappunto di respiri e silenzi. L’assolo di Desmond non descrive una progressione narrativa, ma piuttosto una successione di istantanee, di epifanie microtonali che sembrano più pensate che suonate. Jim Hall, con la sua timbrica ovattata e le armonie oblique, offre il supporto ideale per l’andamento riflessivo del sax, per un colloquio a due voci che non alzano mai il tono, cercandosi senza mai sovrapporsi.

La maturità interpretativa di Desmond trova un’altra espressione esemplare in «Easy Living» (1966), ancora con Jim Hall, Eugene Wright e Connie Kay, un quartetto che agisce come un organismo respirante, privo di asperità, in cui ogni gesto musicale viene trattenuto, ponderato e misurato. In «Nancy (With the Laughing Face)» o «Polka Dots And Moonbeams», Desmond sembra scolpire il tempo in frammenti poetici. Il contralto sembra ridotto a pura intenzione sonora, più vicino ad un «Io-sognante» che ad uno strumento. Non vi è nulla di assertivo, nulla di spettacolare. Per contro, la musica si dispiega come una calligrafia interiore, una forma di autocontemplazione sonora che richiama, per intensità silenziosa, certe tele tarde di Mark Rothko. Infine, «From The Hot Afternoon» (1969) rappresenta un punto di svolta, e forse un atto di apertura verso un orizzonte timbrico inedito. Registrato con musicisti brasiliani ed arrangiato da Don Sebesky, l’album diventa per Desmond l’occasione di misurarsi con il lessico sottile della bossa nova e con sonorità orchestrali più opulente. Anche qui, pur dentro un contesto esotico e cangiante, il suo sax conserva l’identità originaria, soprattutto non si lascia travolgere, ma assorbe le nuove forme come un filtro, restandone intatto. In «From The Hot Afternoon» o «October (Outubro)», il flusso sonoro diventa quasi cinematografico, in grado di evocare paesaggi lontani senza ricorrere a facili esotismi. La malinconia, che altrove risulta sotterranea, affiora con più decisione, ma sempre in modo composto, come un’ombra che sfiora il suono senza mai oscurarlo. In ciascuno di questi dischi si rivela non solo la coerenza stilistica di Desmond, ma perfino la capacità di trasfigurare il lessico jazzistico in un’esperienza lirica unica, lontana tanto dalla teatralità quanto dalla retorica. Il contralto non cerca mai di primeggiare, piuttosto, suggerisce, insinua e evoca con la consapevolezza di colui il quale sa che l’essenziale si dice a mezza voce e che il vero virtuosismo risiede nella misura.

Nel silenzio che segue l’ultima nota di un assolo di Desmond – magari quel languido epilogo in dissolvenza di «Take Ten» o la sospensione malinconica di «Emily» – si percepisce il segno di un’arte che ha scelto di sussurrare dove altri gridavano, di condensare dove altri espandevano. La sua traiettoria, tracciata con sobrietà ed ironia, si attaglia a quella di un poeta che ha abitato i margini senza mai abdicare alla profondità. Se l’eredità parkeriana ha generato incendi, rivoluzioni e scosse telluriche, Desmond ha preferito soffiarvi sopra con il garbo di chi sa che anche le ceneri, se osservate da vicino, sanno raccontare. Così, tra le volute leggere del suo contralto, si riconosce una verità musicale inafferrabile e duratura, ossia che l’essenza non sempre risiede nel clamore e che anche il jazz, nella sua forma più rarefatta, può farsi meditazione, misura e stile. Nel congedarsi dalla scena – prematuramente ed in punta di piedi, com’era nel suo stile – Desmond ha lasciato una traccia tanto discreta quanto indelebile. Il suo modulo espressivo resta, come certi versi di Emily Dickinson o alcune tele di Cézanne, una meditazione sulla possibilità di dire senza urlare, di evocare senza occupare spazio, di commuovere senza mai cedere alla tentazione del patetico.