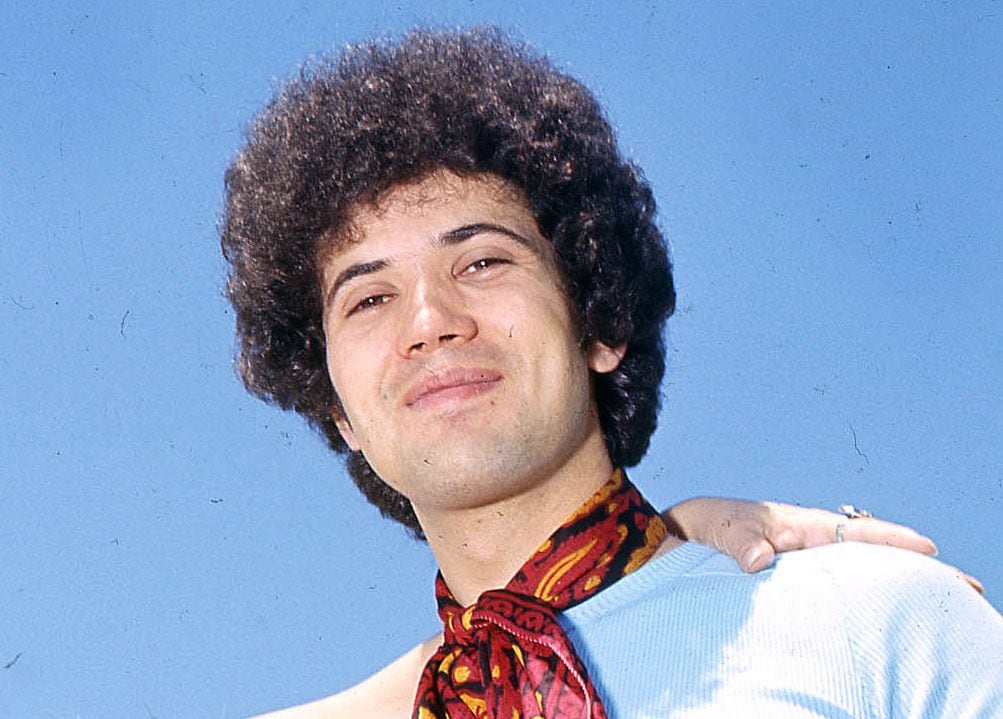

Lucio Battisti: amante della musica afro-americana, ma osteggiato dagli intellettuali della sinistra italiana

Lucio Battisti

La cultura musicale afro-americana, che per Battisti costituiva chiaramente una riserva energetica ed una fonte d’ispirazione primaria, veniva guardata da larga parte del ceto intellettuale italiano con una doppia ambivalenza: da un lato, come prodotto del consumismo imperialista made in USA, quindi sospetta per il solo fatto di essere esportata in massa tramite l’industria discografica…

// di Francesco Cataldo Verrina //

Quella operata dal musicista reatino nel 1976 con l’album «Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera» fu una vera svolta epocale, sia dal punto di vista strumentale che testuale, e non solo per il distico Mogol-Battisti, ma per l’intera comunità musicale italiana, forse distratta da un certo clima politico e da turbolenti anni di piombo. A metà della decade, il compositore reatino aveva già oltrepassato la regolarità armonica del formato-canzonetta, attraverso più fasi evolutive, l’ultima delle quali – forse la più coraggiosa, che lo aveva spinto a tentare inedite formule espressive fra il 1973 ed il 1974 – fu segnata dapprima da «Il nostro caro angelo» e, successivamente, da «Anima latina», due concept a metà strada tra rock progressivo, MPB (Música Popular Brasileira) e sinfo-pop barocco. Geneticamente mai appagato dai risultati raggiunti, caratterialmente inquieto ed esploratore innato del lessico sonoro, Battisti compie un primo lungo viaggio negli Stati Uniti, dove entra in contatto con la scena soul-funk-R&B, ma soprattutto subisce il fascino dell’emergente disco-music per la sua attitudine a legare sapientemente groove e melodia, acustica ed elettronica; così, al ritorno in Italia nel 1975, allestisce una compagine di musicisti con il baricentro spostato in avanti, con la quale entra in studio, cominciando a sperimentare i nuovi anagrammi sonori destinati al successivo album.

Negli anni Settanta, l’intellighenzia italiana di sinistra, per lo più ancorata ad un’estetica ed a un’etica dell’impegno di derivazione gramsciana – ma anche profondamente influenzata dal clima post-sessantottino e dalle teorie francofortesi – guardava a Battisti con un misto di sufficienza, diffidenza e, in alcuni casi, di ostilità esplicita. Il suo rifiuto di partecipare alla costruzione di un songbook militante ed il disinteresse per qualsiasi presa di posizione politica o sociale nel testo e nella presenza pubblica, lo rendevano, agli occhi di molti intellettuali organici al Partito Comunista Italiano o orbitanti intorno alle sacrestie laiche dell’epoca (Lotta Continua, Il Manifesto e L’Unità), un simbolo della cultura borghese e consumistica, se non addirittura reazionaria. La figura di Battisti appariva così totalmente scissa da quella del cantautore engagé, incarnata allora da artisti come Francesco Guccini, Fabrizio De André, Claudio Lolli o gli stessi Area, che portavano in scena un connubio programmatico tra musica e militanza. Ciò che oggi potremmo riconoscere come una coerente e sofisticata estetica della sottrazione, ossia il suo non concedersi ai media, la fuga dalla ribalta, la refrattarietà ad ogni codifica ideologica, veniva letta allora come elusione, o peggio, come connivenza silente con l’indifferenza piccolo-borghese. Non mancavano attacchi diretti. Pier Paolo Pasolini, in un celebre passaggio del Corriere della Sera, pur senza citare Battisti per nome, stigmatizzava l’avvento di una nuova forma di fascismo edonista che passava per la televisione, le mode giovanili ed il consumo musicale, tanto che molti lessero tra le righe un riferimento proprio a quegli artisti pop che, come Lucio, svettavano nelle classifiche senza fornire «contenuti» politicamente pregnanti. Su Lotta Continua, una recensione dell’album «Il mio canto libero» venne liquidata con sarcasmo come «il delirio solipsistico della piccola borghesia appagata». A ciò si aggiunga il sospetto, amplificato ad arte da certi ambienti, che Battisti fosse vicino a posizioni politiche reazionarie o quanto meno conservatrici, sospetto mai confermato né smentito, ed in parte alimentato dal carattere schivo dell’artista, che non si è mai curato di correggere o rivendicare nulla pubblicamente. Questo silenzio, che oggi si potrebbe leggere come atto politico in sé, veniva allora percepito come indizio di una inaccettabile estraneità alla «lotta».

«Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera» rappresenta una cesura netta e irreversibile all’interno del percorso artistico del musicista laziale, nonché una sfida al prototipo di canzone italica allora dominante, ancora legata ai moduli melodici tradizionali e ad una retorica del testo che privilegiava il racconto lineare e la chiarezza semantica. Con questo lavoro, Battisti ed il sodale Mogol inaugurano una fase creativa dissonante, disillusa, carica di enigmi formali, che si distacca con decisione dalla cantabilità immediata del decennio precedente per inoltrarsi in territori stilistici più frastagliati, influenzati tanto dal soul americano quanto dal funk, dalla sperimentazione timbrica quanto da una concezione parossistica della voce come strumento, più che come veicolo narrativo. Non è azzardato parlare di un vero e proprio sabotaggio delle aspettative dell’ascoltatore medio: l’incipit con «Ancora tu» dissimula il progetto sovversivo sottostante, proponendosi inizialmente come un episodio rassicurante, quasi un residuo della stagione precedente. Sotto la patina di una sensualità ritmica fluida e danzabile si annida già la torsione tematica di un ritorno amoroso che si avvita su se stesso, in un’ambiguità psicologica irrisolta, tradotta con una vocalità affettata, quasi automatica, in cui l’intonazione stessa pare irrigidita, distaccata, come se il soggetto lirico fosse osservato da un occhio esterno, freddo e distanziato. A partire da «La compagnia» – recupero e rivisitazione di una canzone del 1969 con testo di Mogol e musica di Carlo Donida, originariamente interpretata da Marisa Sannia – si percepisce con chiarezza la mutazione genetica del gesto interpretativo battistiano. La voce, un tempo elastica, si fa ora torva, corposa, gravata da un’inflessione quasi parlata, in certi punti ruvida, in altri sussurrata, sempre refrattaria ad ogni compiacimento estetico. L’orchestrazione risulta scheletrica, ma ossessivamente marcata da una sezione ritmica ipnotica, che traduce il disagio in loop percettivo. Siamo all’esibizione di una solitudine anti-eroica, lucida ed intransigente. Si tratta della terza ed ultima volta in cui il compositore reatino avrebbe registrato e pubblicato un motivo di cui non era autore. In precedenza aveva fatto ricorso a «Prigioniero del mondo», nel 1968, anch’essa scritta da Mogol e Donida, e «Adesso sì» scritta ed incisa in prima istanza da Sergio Endrigo. Nel corpus centrale dell’album, con episodi quali «Dove arriva quel cespuglio», «Respirando» e «No dottore», si materializza una sorta di realismo visionario, nei quali il flusso verbale si fa ellittico, frammentato, spesso allusivo. La sintassi lirica rinuncia alla consequenzialità logica per abbracciare una dimensione peristaltica del pensiero; le immagini si accavallano senza raccordi espliciti, come avessero perduto l’urgenza comunicativa per farsi invece spia di un’inquietudine più profonda, inconciliabile con il linguaggio razionale. La voce s’immerge in un tessuto armonico volutamente scarno, attraversato da linee di basso centrifughe, da inserti percussivi secchi, da effetti chitarristici che richiamano gli stilemi del funk afroamericano, ma riletti con un senso quasi entropico dello spazio sonoro. La produzione, sempre di Battisti, sceglie di non edulcorare nulla: i suoni sono crudi, il missaggio accentua le asperità timbriche, l’impianto generale predilige la tensione all’equilibrio. L’estetica del disco è deliberatamente anti-commerciale, nonostante alcuni episodi abbiano avuto fortuna radiofonica e mercantile. La scrittura musicale si svincola dal sistema tonale tradizionale per muoversi entro modelli più liberi, dove la ripetizione ossessiva e la sospensione armonica fungono da strutture portanti. Il lessico letterario si allontana dal «parlato poetico», canonico della canzone d’autore italiana, per inoltrarsi in un territorio di anacoluti, reticenze e sincopi semantiche, fino a sfiorare un’afasia simbolica ed un’impossibilità di dire. Con quest’album, Battisti non soltanto spezza ogni legame con la propria immagine passata, quella del cantore dell’innamoramento giovanile, del melò disincantato, ma inaugura una modalità espressiva fondata sulla negazione del pathos immediato, del messaggio decodificabile e della forma chiusa. Si fa spazio una postura poetica che prefigura gli esiti ancora più radicali del decennio successivo, ma che già qui si pone come corpo estraneo all’interno del panorama musicale italiano dell’epoca, dominato o dalla canzone di protesta o dalla melodia sentimentalista.

Tuttavia, proprio nella sua irriducibilità, il musicista reatino cominciava a godere, negli ambienti meno ideologizzati della critica colta, di una silenziosa rivalutazione, specie a partire dagli album della «svolta», «La batteria, il contrabbasso, eccetera» compreso. Alcuni musicologi e critici più avveduti iniziarono a segnalarne la sofisticazione armonica, la ricerca timbrica, la destrutturazione testuale delle canzoni come segni di una modernità altra, non riconducibile alla griglia dell’impegno, ma non per questo meno rilevante sul piano culturale. L’adesione convinta di Lucio Battisti, e soprattutto della sua scrittura musicale, più che della sua immagine pubblica, a stilemi mutuati dalla black music statunitense (funk, R&B, soul, e in parte minore anche disco e fusion) costituiva, nell’Italia degli anni Settanta, non soltanto una scelta estetica divergente, ma un vero atto di rottura con l’egemonia culturale che l’intellighenzia di sinistra andava costruendo attorno alla canzone d’autore. In quel clima ideologicamente saturo, dominato da un forte sospetto verso ogni forma d’intrattenimento che non recasse in sé un contenuto politicizzato, il fatto che Battisti si orientasse verso un universo sonoro fortemente connotato come «americano» – e per di più nero – risultava spiazzante, se non apertamente provocatorio.

Analizzando la title-track, ci si avvede subito di quelle che sarebbero state le prerogative battistiane per l’intero album: l’incipit, intricato e pulsante, costituisce una vera e propria architettura ritmica, sospesa fra geometria ed istinto. La batteria, cesellata con perizia da Walter Calloni, dialoga con una coppia di chitarre elettriche che sembrano rincorrersi in un’alternanza di tensioni e risoluzioni, come due voci in una fuga barocca trasposte in chiave funk. Nel canale sinistro, la chitarra marca il tempo con accordi spezzati, scanditi da una diteggiatura quasi da songbook jazz-pop; a destra, l’altra chitarra si fa più libera, modulando tensioni di nona e di sesta, non di rado colorando con passaggi cromatici che strizzano l’occhio alla scuola di New Orleans, o addirittura a certi fraseggi hendrixiani. Il tutto si coagula in un’interazione tanto razionale quanto tribale, quasi si trattasse di una trasposizione musicale dell’aforisma pascaliano sull’uomo come «una canna pensante», fragile e calcolante insieme. La cassa, compressa e corposa, rappresenta forse l’elemento più sorprendente, poiché batte come un cuore artificiale, ma con una scrittura che nega ogni automatismo, suggerendo piuttosto una jam session chirurgicamente sezionata. Eppure, a partire dal ventunesimo secondo, l’atmosfera si trasfigura, mentre le asperità percussive lasciano il passo a una morbidezza quasi cinematografica, con le tastiere che si fanno velluto armonico, i charleston che si moltiplicano in sovraincisione ed il rullante che marca il secondo e il quarto battito, come da canone disco-music. Al contempo, l’assenza della cassa in quattro quarti, elemento fondativo della disco-funk, sottrae prevedibilità e restituisce una dinamica interna di estrema eleganza e tensione. Il basso di Bullen, ponte ideale tra il groove elementare di Richard Finch (KC and The Sunshine Band) e le linee più sofisticate di Bernard Edwards (Chic), costruisce un tessuto fibrillante, che sembra mutare sotto i piedi dell’ascoltatore come la scala di Escher. Le tastiere, veri strumenti narranti del tema, introducono micro-variazioni armoniche capaci di mantenere in sospensione il discorso musicale. L’alternanza fra Fa♯ min7 e Sol maj7, nella cosiddetta «strofa», rivela una logica più verticale che orizzontale, ossia non una progressione, ma una torsione armonica che trattiene e rilascia energia in modo quasi cinematografico, come nei passaggi più intensi di una partitura di Lalo Schifrin. Va rimarcato il ruolo della struttura formale, che sfugge alle tassonomie tradizionali di strofa e ritornello. La canzone si articola come un continuum modulare di quattro cellule armoniche che si ripetono in diverse configurazioni, fino a un «special» al minuto 3:13 che altera repentinamente la percezione dell’asse tonale, introducendo un Si maggiore in luogo del consueto Si minore. Tale deviazione diventa la prefigurazione della modulazione ascendente finale, quella che nel gergo del pop internazionale è nota con l’appellativo ironico di «Truck Driver’s Gear Shift» (cambio di marcia del camionista), ma che qui, grazie alla sofisticata preparazione drammaturgica, si nobilita fino a diventare gesto catartico. Il Battisti vocale che emerge nel finale, con i suoi acuti sospesi fra cielo e materia, si fa figura dionisiaca, in un’estasi che riecheggia certe impennate vocali di Marvin Gaye o Curtis Mayfield, ma filtrate attraverso una sensibilità mediterranea, meno esplosiva e più elegiaca. La breve coda acustica, dal sapore demo, sottolinea retroattivamente il peso del lavoro di produzione e arrangiamento: in controluce, si scorge il profilo dell’artigiano sonoro che Battisti fu, capace di trasformare una scintilla melodica in costruzione sinfonica.

La cultura musicale afro-americana, che per Battisti costituiva chiaramente una riserva energetica e una fonte d’ispirazione primaria, veniva guardata da larga parte del ceto intellettuale italiano con una doppia ambivalenza: da un lato, come prodotto del consumismo imperialista made in USA, quindi sospetta per il solo fatto di essere esportata in massa tramite l’industria discografica; dall’altro, quando anche veniva riconosciuta come autentica espressione della blackness, tendeva ad essere collocata in una cornice etnografica, se non addirittura folklorica, lontana da qualunque possibile integrazione nell’immaginario musicale italiano alto locato. Battisti, al contrario, non faceva alcuna gerarchia. Egli non si poneva il problema di tradurre in chiave europea quelle suggestioni, ma le incorporava; ne restituiva un’eco personale, filtrata dalla propria urgenza espressiva, senza tentare di nobilitarle attraverso il testo poetico o la militanza culturale. Il risultato, per chi era abituato a concepire la musica popolare come veicolo di coscienza politica, appariva destabilizzante. La scelta di comporre secondo una grammatica aliena all’eurocentrismo melodico-cantautorale, che da Brel a Brassens, da Léo Ferré a Brecht/Weill, passando per l’immancabile riferimento a De André o a Gaber, veniva percepita come una americanizzazione colpevole, una resa all’effimero, all’industria del loisir e ad una fruizione audiotattile. Tuttavia, Battisti si muoveva in tutt’altra direzione rispetto a un’adesione superficiale al modello americano. Non c’era in lui alcun compiacimento esterofilo, né un’immedesimazione filologica. Piuttosto, la musica afro-americana rappresentava per lui una zona di libertà espressiva, un terreno su cui far deflagrare le proprie intuizioni ritmiche, la vocalità franta, il proprio senso della ripetizione come trance e come ossessione. In tal senso, il funk e l’R&B diventano in Battisti strumenti di disarticolazione della formato-canzone all’italiana, non di imitazione. Lavorando con musicisti come Gianni Dall’Aglio, Eugenio Guarraia o Ivan Graziani, Battisti traduceva le strutture del groove afroamericano in moduli iterativi e stratificati che infrangevano la strofa-ritornello di matrice melodico-narrativa, in favore di un andamento circolare, quasi mantrico. L’intellighenzia di sinistra, però, rimaneva sorda a questo processo. E non solo per ragioni musicali, ma perché tale estetica era percepita come ideologicamente neutra, se non addirittura regressiva. L’interesse per la sensualità ritmica, per la voce come carne, per la fisicità del suono, sembrava collidere con la tensione ascetica e spesso moralistica che animava il cantautorato impegnato, tutto proiettato in direzione di una coscienza e quindi verso un logos illuminista, verbale e razionale. Lucio, invece, si rivolgeva all’Id (o ES, istinto puro per Freud) non al Super-Ego (incasellato nella morale, nella critica e condizionato dal sociale). Mentre De André cercava i marginali per farne parabole, Battisti scivolava verso l’inconscio, e lo faceva su una pista ritmica che veniva da Detroit, da Memphis, da Harlem. Non per una fascinazione ingenua, ma perché in quei luoghi trasdotti nei solchi dei dischi che ascoltava trovava una possibilità di svincolo dalla dittatura del significato. Tanto che, dopo un lungo soggiorno in USA, avrebbe realizzato un album cantato in inglese, oltremodo, accolto malissimo dalla critica di regime italiana. Non sorprende dunque che in quel clima egemonico, dove la forma musicale era chiamata a rispecchiare un’etica, la scelta di Battisti apparisse scabrosa. Ma fu proprio in questo mancato allineamento che si giocò il suo essre avanguardia: una modernità che anticipava la globalizzazione culturale senza subirla, e che già allora intuiva l’esaurimento del paradigma dell’impegno come unico criterio di legittimazione dell’arte. A posteriori, possiamo dire che Battisti agì come vettore sotterraneo di una mutazione linguistica, portando nella canzone italiana un groove meticcio, post-identitario, anticipando, pur nella sua clausura mediatica, una forma di trans-nazionalismo sonoro che solo decenni dopo verrà riconosciuto come cifra autentica della contemporaneità.

L’album «Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera», pubblicato per la Numero Uno, vede Lucio Battisti nella duplice veste di interprete e produttore artistico: è lui, infatti, a curarne in prima persona l’intera regia sonora, confermando la sua crescente volontà di controllo totale sul progetto musicale, a partire da «Anima latina» (1974) in poi. Il disco non venne dunque affidato ad un produttore «esterno» nel senso tradizionale, ma fu il frutto di una visione fortemente autoriale, quasi autarchica, dove Battisti stesso gestisce arrangiamenti, scelte timbriche e dinamiche di registrazione, suonando chitarra acustica, pianoforte, tastiera, percussioni, mandolino e basso L’album si distingue anche per l’eccellenza e la coerenza della sezione strumentale, composta da musicisti italiani altamente versatili, molti dei quali avevano già lavorato con Lucio o facevano parte della scena funk-rock e jazz-fusion che stava germogliando in Italia, tra cui Alberto Radius, Ivan Graziani, Claudio Pascoli, Bob Callero, Walter Calloni, Claudio Maioli e Hugh Bullen. L’ensemble, piuttosto composito con vari turnisti a rotazione, restituisce un suono, coeso, nervoso e fortemente ritmico, in linea con le influenze afroamericane di cui si è già detto. Gabriele Lorenzi, pianoforte elettrico e tastiere, già membro dei Formula 3, il tastierista si distingue per l’uso raffinato del Fender Rhodes e di altri strumenti elettronici, fondamentali nella costruzione delle atmosfere sospese dell’album. Ernesto Verardi, chitarrista elettrico dalla sonorità asciutta e incisiva, non incline al virtuosismo ma capace di cesellare riff e linee ritmiche essenziali. Il suo stile risulta più vicino al funk che al rock tradizionale italiano. Il contrabbasso del titolo è più che simbolico: Angelo Vaggi fornisce linee di basso potenti, sincopate, spesso in primo piano nel mix, tipiche del groove afroamericano. Gianni Dall’Aglio, ex membro dei Ribelli, era una presenza ritmica ormai consolidata nel linguaggio battistiano. Il suo drumming appare tanto solido quanto elegante, e qui assume un ruolo cruciale, disegnando strutture, metriche che danno all’album la sua identità cinetica e pulsante. Giulio Capiozzo membro degli Area, veniva talvolta citato come collaboratore sporadico nelle percussioni aggiuntive, a conferma del dialogo aperto che Battisti intratteneva – almeno sul piano sonoro – con le avanguardie jazz-rock italiane. Flavio Premoli, fondatore della Premiata Forneria Marconi (PFM), viene accreditato in alcune fonti per l’utilizzo di sintetizzatori e tastiere analogiche, contribuendo a creare l’ambiente elettronico che pervade alcuni passaggi del disco. Va precisato che le note di copertina originali dell’album non elencano dettagliatamente i musicisti, nel solco del riserbo battistiano, per tanto parte di queste attribuzioni si fonda su fonti critiche, interviste successive e testimonianze degli stessi strumentisti. Le sessioni di registrazione si tennero principalmente negli Stone Castle Studios di Carimate, uno degli studi più all’avanguardia dell’epoca in Italia, luogo prediletto da Battisti per la sua tecnologia e l’acustica. Fu qui che il musicista reatino, con un rigore quasi ossessivo, scolpì le sonorità dell’album, facendo largo uso del multi-tracking e di sovraincisioni, ricercando un equilibrio preciso tra organicità strumentale e sintesi elettronica. «La batteria, il contrabbasso, eccetera» è l’esito di una visione autoritaria e sperimentale, in cui Battisti si circonda di musicisti tecnicamente solidi ma duttili, capaci di assecondare una scrittura che abbandona ogni riferimento alla forma-canzone tradizionale italiana. La produzione, affidata a sé stesso, diventa il laboratorio di un artista che ormai ha abbandonato la dimensione del cantante per rivestire quella del sound artist a tutto tondo.

Con «Dove arriva quel cespuglio» ci si inoltra in un territorio meno immediato, più ambiguo, quasi premonitore di un’estetica futura. Il motivo rappresenta, per certi versi, un laboratorio di idee, un punto di snodo tra la linearità dell’album e le sperimentazioni formali e testuali che emergeranno nei cosiddetti «dischi bianchi». La progressione armonica, pur non particolarmente idiosincratica, è disseminata di deviazioni metriche, slittamenti e posticipi d’accento. Il fruitore viene così spinto verso un ascolto attivo, quasi analitico, in cui l’attenzione si sposta dal cosa al come. Sul piano timbrico, l’arrangiamento si fa sontuoso, quasi orchestrale. Il consueto impianto funk è innervato da tastiere e synth strings che sembrano uscire da una partitura baroque pop o da una colonna sonora firmata Ennio Morricone. L’uso del wah-wah non ha funzione decorativa, ma drammatica, diventando cadenza espressiva. In questo senso, il brano si pone come uno snodo fra la sensualità urbana della musica afroamericana e una certa inquietudine mitteleuropea, più affine al Cabaret di Bob Fosse che al clubbing della disco music. L’inclusione di «La compagnia» rappresenta una frattura, una camera di decompressione emotiva all’interno del continuum funk/disco. La canzone viene rifondata. Battisti trasforma il quattro quarti originario in un sei ottavi che conferisce una nuova solennità al brano. La rilettura è totale: da yéyé a ballata glam-psichedelica, punteggiata da armonizzazioni vocali di gusto doo-wop e da inserti chitarristici che richiamano i T. Rex o i primi Roxy Music. Il tempo dilatato, le pause, il fraseggio suggeriscono una regia musicale di tipo cinematografico, degna di Bertolucci o Scola. Battisti non si limita d interpretare: rimodella, piega la materia al proprio linguaggio, proprio come un Fassbinder che riscrive melodrammi classici in chiave queer e postmoderna. Quando sopraggiunge «Io ti venderei», il disco sembra alleggerire momentaneamente la tensione emotiva, ma lo fa senza mai derogare all’eleganza formale. La canzone si presenta come un episodio minore solo in apparenza, poiché costituisce in realtà un ulteriore banco di prova per la voce di Battisti, che qui gioca con registri diversi, sfumature timbriche e passaggi repentini dal naturale al falsetto. È proprio questa fluidità vocale, mai esibita, ma sempre calibrata, a nobilitare un impianto armonico relativamente più convenzionale. La linea melodica si distende su una base funk sobria, quasi trattenuta, con la sezione ritmica che lavora per accenni, evitando ogni forma di eccesso groovistico.

«Un uomo che ti ama» approfondisce e, al contempo, devia leggermente il percorso tracciato da «Ancora tu». L’incipit, drammatico e sospeso, è fondato sull’oscillazione fra un Si sospeso seconda e il suo parente prossimo, il Si minore: una tensione armonica non risolta, gravida di ambiguità emotiva, che sembra traslitterare in suono il rovello interiore di un soggetto che ama, appunto, ma con la coscienza dolorosa della propria fragilità. La costruzione formale, dopo questa apertura carica di pathos, si assesta su stilemi già introdotti in precedenza: basso e batteria pulsano con identico rigore sincopato, le chitarre elettriche, in palm muting, operano più per sottrazione che per enfasi, mentre il Wurlitzer rifinisce il disegno armonico con discrezione chirurgica, quasi tratteggiando i contorni di un paesaggio urbano notturno. Si ha l’impressione, come in certi quadri di De Chirico, che dietro un’apparente chiarezza formale si celi un vuoto inquietante, un’assenza. Il culmine emotivo del brano si concentra nell’assolo di chitarra elettrica, leggermente distorta, ma mai sopra le righe, dove un Graziani ispirato, che cesella frasi con parsimonia espressiva, evitando ogni forma di virtuosismo gratuito. In definitiva, «Un uomo che ti ama» è un episodio di passaggio solo in apparenza. Sotto la superficie, si cela una sorta di riflessione meta-musicale sul concetto stesso di canzone d’amore, spogliata dei suoi consueti orpelli retorici per essere restituita nella sua essenza fragile e disarmata.

«No dottore» rappresenta un vertice teatrale all’interno del disco, una sorta di monologo tragico travestito da episodio funk. La traccia si apre con un parlato che lambisce i territori del teatro di parola, evocando per certi versi le inflessioni disperate di Carmelo Bene o le implorazioni al limite del collasso emotivo di certi protagonisti felliniani. L’interprete, Battisti, non canta nel senso tradizionale del termine, ma abita la parola, la disseziona, ne fa corpo vibrante. La tensione vocale è portata qui all’estremo, ma senza mai cadere nella tentazione dell’enfasi. L’alternanza fra il parlato, il falsetto evanescente, e i registri più gravi crea un effetto di scollamento, quasi una polifonia interna al soggetto che parla, o meglio, che si dibatte. La voce si moltiplica, si sdoppia, si risponde: ogni linea vocale sembra una diversa maschera, in un teatro interiore degno del Pirandello di Sei personaggi in cerca d’autore. Sul piano strumentale, permane l’impalcatura funk, ma con una maggiore asciuttezza, quasi ascetica, mentre Battisti si emancipa definitivamente dal paradigma del cantante-melodia per farsi performer, prosciugando ogni retorica pop in nome di una espressività più contorta, più spigolosa, ma per questo profondamente moderna. Non si tratta più di sedurre, ma di spiazzare; non di consolare, ma di esporre la ferita.

Con «Respirando» si tocca l’apice dell’autarchia creativa battistiana, dove tutte le voci e gli strumenti sono eseguiti dall’autore, in una sorta di epifania dell’artigiano totale, simile al Paul McCartney di «McCartney I» o al Prince di «Dirty Mind». L’impianto acustico, pur essendo dominante, non rinvia ad un folk convenzionale, bensì a un’orchestrazione puntillista, quasi novecentesca. Le percussioni, le chitarre resofoniche e i mandolini costruiscono un paesaggio sonoro che richiama più la taranta che il pop radiofonico. Il riferimento alla mediterraneità va inteso non come folklore, ma come sedimentazione culturale, come linguaggio. Il brano si fa così ponte tra cosmopolitismo e identità locale. Il testo, rarefatto e visivo, non descrive, ma evoca. Le parole sono più corpo che significato, più suono che narrazione, come nei testi più lirici di De André o nelle prose di Pasolini. «Il veliero» rappresenta la chiusura e il cuore segreto dell’album: architrave ritmica e cantiere armonico, sospeso tra il rigore motorico e la libertà compositiva. L’introduzione strumentale, lunga oltre due minuti, è costruita su un ostinato basso-batteria che annulla la linearità del tempo. La chitarra lavora per scarti e deviazioni, con inserti dissonanti e slide discendenti che sembrano errori lasciati apposta, evocando un’estetica dell’imperfezione alla Antonioni. La voce entra solo dopo 2’23” e s’innesta su una progressione armonica irregolare: Mi minore per dodici battute, Sol maggiore per sei, poi ancora Mi minore. Ma la seconda iterazione muta nuovamente la struttura, frustrando ogni aspettativa tonale. Tastiere e pianoforte trattato suggeriscono un immaginario cinematografico da thriller anni Settanta, più vicino a Elio Petri che a Giorgio Moroder. La canzone è una deriva controllata, un viaggio senza mappa, dove il veliero evocato dal titolo non approda, ma naviga a vista in un mare senza coordinate. Il testo di Mogol è qui il più simbolico e allusivo, costruito per immagini aperte, evocative, quasi lisergiche, più Buzzati che narrativa lineare, più sogno che racconto.

L’album costituisce dunque un oggetto anomalo, un atto di frattura, che agisce come detonatore linguistico e percettivo. Non è un disco da comprendere, ma da attraversare, lasciandosi investire dal suo magma emotivo disarticolato. La forza risiede nell’inclassificabilità, nel rifiuto di ogni rassicurazione stilistica, divenendo l’autoritratto di un artista che, al culmine della propria popolarità, sceglie di sottrarsi, di smarrirsi, di rinascere attraverso la destrutturazione. Un atto di coraggio che ancora oggi interroga l’ascoltatore e lo spinge fuori dal recinto dell’ovvio. In sintesi, Lucio Battisti fu negli anni Settanta un corpo estraneo e per certi versi scandaloso per l’intellighenzia di sinistra italiana, in quanto si sottraeva sia all’estetica della testimonianza, sia a quella della denuncia. Ma proprio in questa elusione, in questa sua non-presenza, consiste oggi, per molti, la portata profondamente politica e rivoluzionaria della sua opera. Nonostante l’ostilità di una certa critica, «Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera»fu il terzo album più venduto in Italia nel 1976, raggiungendo come picco nella classifica settimanale il primo posto, per un totale di sedici settimane consecutive al primo posto, rimanendo tra i primi dieci per tentuno settimane