Intervista Rossana Buono: «Mi sono occupata di critica nell’ambito del jazz dalla seconda metà degli anni Settanta…»

// di Guido Michelone //

Di notte, dal maggio all’ottobre 1985 va in onda su RaiStereoUno la ‘Coppa del Jazz 1985’ concorso radiofonico organizzato dalla Rai per jazz band italiane, forse per rinverdire i fasti di un analogo trofeo realizzato un quarto di secolo prima, nel lontano 1960. La competizione, riservata a gruppi composti da un minimo di due a un massimo di undici elementi, trova circa settecento musicisti aderenti, raggruppati in centocinquantaquattro formazioni, ridotte a trentadue dalla commissione di esperti. La avviene mediante una prima fase di sedici recital, radiotrasmessi in diretta con esibizione di due band alla volta, a cui viene chiesto di improvvisare su brani del proprio repertorio e su uno standard assegnato a sorpresa due ore prima.. I gruppi ricevono i voti della giuria onde formare una graduatoria di merito, senza eliminazioni dirette. La fase successiva, di otto concerti, prevede che i primi sedici classificati si misurino ulteriormente tra loro, dimezzandosi via via di numero sino al confronto finale. I membri della Giuria sono in ordine Giorgio Balducci, Giuseppe Ballaris, Salvatore Biamonte, Bruno Biriaco, Rossana Buono, Pino Candini, Giampiero Cane, Gino Castaldo, Livio Cerri, Maurizio Favot, Franco Fayenz, Francesco Forti, Gerlando Gatto, Giorgio Martinelli, Marco Molendini, Roberto Nicolosi, Marcello Piras, Raffaele Roselli, Fabrizio Venturini. Sono in tutto diciannove tra i maggiori critici in assoluto all’epoca, ma dei quali ben diciotto sono uomini e dunque c’è una sola donna. Si tratta appunto di Rossana Buono, che ho l’occasione di conoscere in quell’estate a un concerto, quando lei è già famosa e io muovo i primi passi. Poi, a fine maggio del 2025, una sua telefonata per comunicarmi la sua felicità per la menzione di Lorenza Cattadori: una chiacchierata di un’ora come ‘vecchi amici’. I casi della vita. Per la cronaca la Coppa del Jazz 1985 è viene del Quintetto di Mario Rusca, con Flavio Boltro, Gabriele Comeglio, Lucio Terzano e Gianni Cazzola. L’intervista segue ovviamente la nostra telefonata, quarant’anni dopo…

D La giovane bravissima Lorenza Cattadori in un’intervista dice: “La mia musa ispiratrice è Rossana Buono, unica giornalista donna in un nucleo maschile all’interno della Musica Jazz di Arrigo Polillo: una forte passione in comune stempera le asperità, questo è certo”. Come commenti?

R Essere ricordati a distanza di tempo con parole lusinghiere fa sempre piacere. In questo caso ancor di più trattandosi di una giornalista che finora non ho mai incontrato di persona.

D Era davvero difficile per una donna, all’epoca, fare il critico jazz?

R Mi sono occupata di critica nell’ambito del jazz dalla seconda metà degli anni Settanta fino alla fine degli anni Ottanta, con una attività di collaborazioni con più testate giornalistiche e radiofoniche, ma soprattutto con «Musica Jazz» grazie all’invito di Arrigo Polillo e poi di Pino Candini. Come è successo per le musiciste di jazz nel secolo scorso, in prevalenza cantanti e pianiste, di essere in minoranza, nella stessa misura il rapporto tra giornalisti e giornaliste nel settore della critica specialistica è sempre stato sproporzionato. A differenza di altri stati europei e americani che hanno contato alcune firme prestigiose “al femminile” io sono stata negli anni passati addirittura l’unica donna a scrivere di jazz frequentando concerti, festival e viaggiando molto per seguire concerti importanti a New York, Londra, Parigi, Berlino e Istanbul. Non ho avuto particolari difficoltà perché contava la professionalità e non mi hanno mai fatto sentire come “un caso raro”.

D Facciamo qualche passo indietro: in tre parole (sostantivi o aggettivi) chi è Rossana Buono?

R Come professione sono una storica dell’arte, docente universitaria. Come passione amo il jazz e la danza contemporanea. Come persona sono abbastanza ironica, ottimista e curiosa del mondo.

D I tuoi primi ricordi della musica da bambina?

R Da bambina ubbidiente sono stata prelevata dai miei genitori dopo cinque anni di frequentazione dei corsi pomeridiani di danza classica, che tanto amavo, e senza essere consultata sono stata obbligata a frequentare lezioni private di pianoforte con relativi esami. Provengo da una famiglia “musicale” dai genitori agli zii, finanche alle cugine. Tutti sanno suonare il pianoforte. Ho interrotto gli studi musicali quasi alle soglie del diploma finale nei primi anni di frequentazione della Facoltà di Lettere e Filosofia che era piuttosto impegnativa.

D E la tua prima memoria del jazz in assoluto?

R “Naima” eseguita da John Contrane ascoltata più volte al giradischi di casa mia e “Blue Monk” eseguita dal vivo da Giorgio Gaslini in una lezione-concerto che segnò l’inizio del mio percorso d’interesse vero e proprio per il jazz.

D Forse la prima donna a occuparsi in Italia di jazz: ma come definiresti quella tua attività? Critico, studiosa, organizzatrice o tutto insieme o altro ancora?

R Sono stata in Italia la prima firma “al femminile” sulle riviste specializzate di jazz, ma non l’ho mai vissuto come un “primato” poiché mi sentivo facente parte di un gruppo che si occupava di una musica che in quegli anni, grazie al festival di Umbria Jazz, si stava diffondendo in Italia al di fuori di un ambito ristretto di amatori e dal circuito dei club. Avendo organizzato dibattiti, convegni e nel 1982 un festival di jazz dal curioso titolo “Jazz, o cara!”, in effetti non mi sono limitata solamente a scrivere. Dunque concordo con te con le qualifiche: critico, studiosa e organizzatrice, tutto insieme.

D Per te ha ancora un senso oggi la parola jazz?

R Il jazz è un genere musicale, uno stile con più varianti che connota un certo tipo di musica basata su precipue caratteristiche. I riferimenti storici e lo sviluppo dei stili negli anni dal XX secolo a oggi lo rendono in costante attualità. Dire “jazz” significa dire queste cose e altre. Il jazz si può “contaminare” con altre musiche ma non vedo la necessità di dover cambiare nome. Sarebbe come annullare tutto quello che è stato e può continuare a essere. E poi tra l’altro, cambiarlo con quale altro termine?

D E, allora come oggi, si può parlare di ‘jazz italiano’? Esiste per te qualcosa di definibile come ‘jazz italiano’?

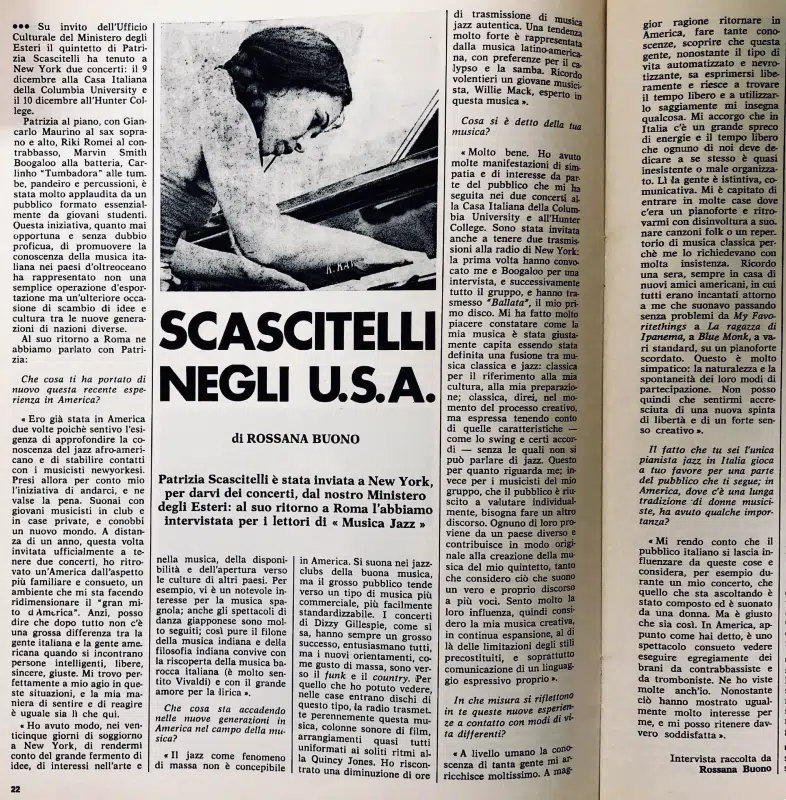

R Il jazz italiano è una meravigliosa realtà sia come stile riconoscibile e sia come storia personale di valorosi musicisti italiani che sono e sono stati famosi al di fuori dei confini nazionali. Pensiamo ad esempio da Enrico Rava che si era trasferito a New York e in Argentina. A Patrizia Scascitelli residente a New York dai primi anni Ottanta con la sua attività di didattica e di pianista nei club americani e recentemente rientrata a Roma. E fondamentale è stata l’intensa attività concertistica di Giorgio Gaslini con le sue varie formazioni di jazzisti italiani in tournée all’estero che ha diffuso nel mondo questo particolare contributo culturale alla strada maestra del jazz che si può denominare “italiano”.

D Molti ormai gridano alla morte della musica impegnata e/o sperimentale, così come alla fine di una critica che non aveva paura di stroncare? Oggi con i social è cambiato tutto?

R Si, è cambiato tutto. Molti anni fa nella pagina dedicata agli “spettacoli” dei quotidiani si recensivano i concerti che si tenevano nelle città italiane durante l’anno. Lo facevano i cosiddetti “critici jazz” che non superavano come numero una ventina e si conoscevano tra di loro poiché frequentavano i festival importanti come Umbria Jazz e quelli organizzati a Bergamo, a Bologna, a Torino e così via. Oggi la carta stampata non riporta più queste notizie. Gli annunci dei concerti importanti, ma non più la critica, sono affidati ai telegiornali e ai giornali radio solamente in caso di grandi avvenimenti. È l’epoca dell’on-line e gli attuali addetti ai lavori hanno cambiato gli strumenti e i format. Ma la musica prosegue il suo cammino variando i supporti e le esperienze compositive.

D Cambia la tua vita a un certo punto grazie a un matrimonio jazz: ce lo vuoi raccontare?

R Scherzosamente tu parli di “matrimonio jazz” alludendo al mio cambio di rotta nelle preferenze degli stili musicali. Quando ti ho raccontato del mio incontro con Giorgio Gaslini in una lezione-concerto a Bari in un circolo privato, fu allora che compresi che potevano essere infrante le rigide regole che governavano lo studio dell’Armonia che allora stavo studiando come materia per sostenere l’esame in conservatorio. Quindi da Chopin e Scarlatti virai a Duke Ellington, Lennie Tristano, Charlie Parker, Gerry Mulligan. Una vera e propria folgorazione. Quindi io preferisco definirlo un nuovo approdo musicale.

D Hai mai studiato le possibili relazioni tra jazz e arte contemporanea?

R La mia professione è sempre stata, dopo la laurea, quella di storica dell’arte in una progressiva carriera di docente universitaria. L’attività di cosiddetto “critico jazz” è stata per me complementare e si è conclusa alla fine degli anni Ottanta quando il trasferimento dall’ateneo della mia città natale a Roma, presso l’Università di “Tor Vergata”, mi ha imposto un ritmo più frenetico ed esclusivo. Quindi ora sono diventata semplicemente ascoltatrice di jazz e frequentatrice di concerti.

D A parte il sottoscritto, che si è occupato dei rapporti tra jazz e cinema, jazz e cartoon, jazz e letteratura, esistono in Italia pochissimi studi interdisciplinari: come te lo spieghi?

R Non ho mai approfondito le relazioni tra jazz e altri ambiti disciplinari poiché l’arte contemporanea ha già in sé sul piano sinestetico tante aperture a latere e interrelazioni. Mi è rimasta in mente quello che Giulio Carlo Argan ha scritto sul quarto volume del suo famoso manuale Storia dell’Arte su cui molti di noi hanno studiato al liceo, mettendo in paragone Action Painting di Jackson Pollock e il Free Jazz. Opinabile o meno suscita qualche curiosità a proposito. Ho preferito leggere i saggi di chi come te si è ben impegnato in questo senso. Siete in pochi a istituire questi cosiddetti paralleli e analisi comparative poiché ci vuole molta preparazione culturale e grande apertura mentale per affrontare questi temi.

D Come vivi tu ora in Italia anche le tue esperienze professionali? O meglio l’arte moderna è bistrattata come il jazz dalle istituzioni?

R L’Arte Contemporanea in Italia gode da molto tempo di un grande interesse da parte del pubblico e delle istituzioni se pensiamo al gran numero di mostre e del successo delle Biennali e recentemente all’ingresso in televisione di trasmissioni dedicate all’arte.

D Cosa pensi infine dell’attuale situazione – governo Meloni – in cui versa la cultura italiana (di cui il jazz ovviamente fa parte da anni)?

R L’attuale corso della politica non offre risorse da questo punto di vista. Ci vorrebbe un cambiamento rapido e massiccio e una nuova strategia di costruzione culturale per orientare le nuove generazioni, sotto questo profilo, a saper valorizzare la cultura come base essenziale di uno stile di vita.