Louis Armstrong: il Gigante del jazz per antonomasia, ma anche un divertente Clown della parola scritta

Louis Armstrong

Armstrong, spontaneo per natura, ma carente di studi approfonditi, tentava un approccio adattivo alla lingua, per ovvie carenze conoscitive e letterarie. Per decifrarne i significati più reconditi, ma anche epidermici, bisogna essere, a tratti, esperti di enigmistica, rebus e parole crociate.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Premetto che ho atteso un bel po’ prima di commentare questo libro, che mi fu regalato da un amico oltre tre anni fa. In genere non recensisco mai i libri sull’entusiasmo mediatico del momento, senza averli letti, come fanno buona parte dei critici, che volte non vanno oltre la quarta di copertina o le informazioni dell’ufficio stampa. Essendo io uno «scrivente» di professione, ho poco tempo per leggere in maniera «salottiera, vacanziera o distensiva» l’opera letteraria di chiunque. Regalare un libro di qualcun altro ad uno scrittore – un tempo grande lettore che ha deciso di vendicarsi scrivendo – diventa un torto: significa creargli un impegno non contemplato. Personalmente non leggo a letto per addormentarmi. Usare la lettura in genere, come sonnifero, è degradante. Per rimanere in tema con gli scritti di Armstrong, leggo molto al bagno, ma avendo rispetto per i libri di chicchessia, preferisco giornali, riviste e soprattutto fumetti. Nel mio caso, almeno non si tratta di gelosia per le pubblicazioni altrui, ma se decido di leggere, non di consultare un’opera per motivi di studio o di ricerca, come faccio tutti i santi giorni, devo avere il tempo e la mente libera per farlo: leggere un libro regalato, o acquistato per mero piacere, necessita di tali presupposti.

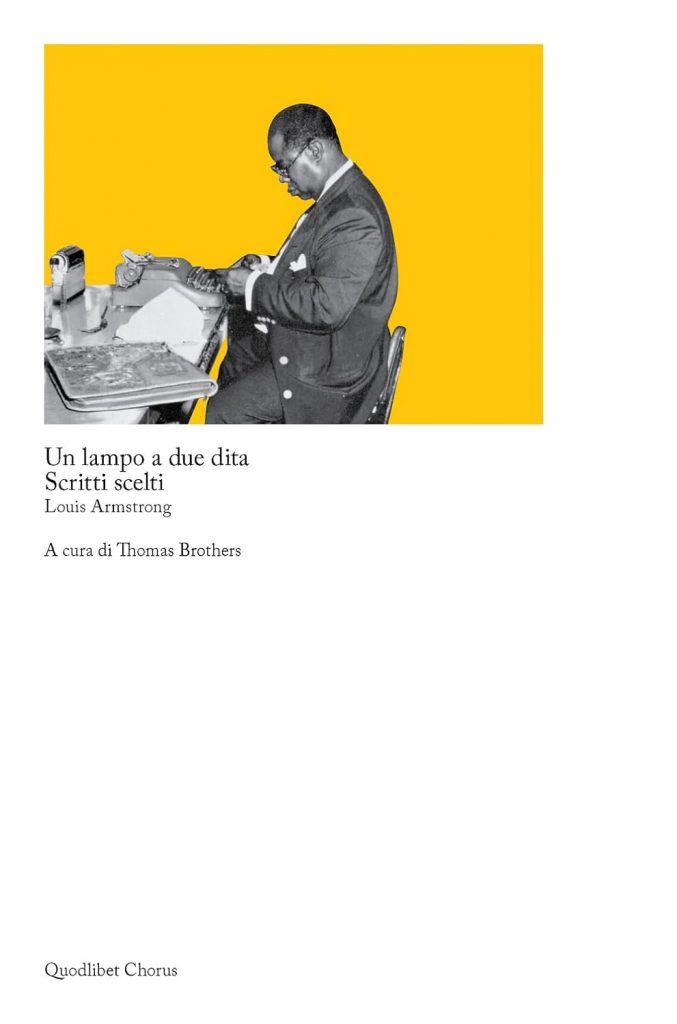

La scrittura è stata forse, sia pure in forma privata, la seconda attività di Louis Armstrong. «Un lampo a due dita», edito da Quodlibet in Italia, getta nuova luce su un lato meno conosciuto di Satchmo: quello di un prolifico e singolare scrittore dilettante e confusionario, capace di trasferire sulla carta la sua attitudine all’improvvisazione jazzistica, con uno stile unico, ma non sempre comprensibile, che rimane comunque ad una fase embrionale rispetto alla sua bravura musicale. Armstrong, spontaneo per natura, ma carente di studi approfonditi, tentava un approccio adattivo alla lingua, per ovvie carenze conoscitive e letterarie. Per decifrarne i significati più reconditi, ma anche epidermici, bisogna essere, a tratti, esperti di enigmistica, rebus e parole crociate. Il trombettista portava sempre con sé una macchina da scrivere, un vocabolario e un dizionario dei sinonimi, strumenti che usava per plasmare un linguaggio personale, fatto di maiuscole a sorpresa, virgolette di ogni tipo e puntini di sospensione usati con una promiscuità quasi jazzistica. Questo stile, apparentemente improvvisato, era il suo modo autentico di rendere l’oralità e la spontaneità del jazz sulla pagina scritta. In alcuni passaggi del libro bisogna rileggere più volte per comprendere il significato di taluni lemmi scomposti e fantasiosi, nonostante il traduttore abbia cercato di fare del suo meglio.

L’edizione italiana di «Un lampo a due dita», curata da Giuseppe Lucchesini e arricchita dalla supervisione di Stefano Zenni, rappresenta comunque, per i cultori del jazz un evento editoriale significativo. L’opera raccoglie una selezione rigorosa degli scritti autentici di Armstrong, che erano rimasti in gran parte inediti o pesantemente editati e purgati nelle prime autobiografie del trombettista. Grazie al meticoloso lavoro di Thomas Brothers, che nel 1999 ha attinto al vasto materiale conservato al Louis Armstrong House Museum di New York, e all’intuizione del critico Gary Giddins, è possibile finalmente esplorare, senza filtri letterari e editoriali, la mente brillante e non sempre simmetrica di Satchmo, che in alcuni momenti si propone con un metodo covattiano del tipo: “Speriamo che io me la cavo”. Per intenderci, a differenza delle sue autobiografie Swing That Music (1936) e Satchmo: My Life In New Orleans (1954), «Un lampo a due dita» è una raccolta libera da vincoli editoriali, una sorta di diario di bordo sincopato e ritmico, che riflette la personalità a tratti naive dell’artista. L’acuto spirito d’osservazione gli permetteva di cogliere ogni dettaglio e trasferirlo sulla pagina, creando racconti veloci, ironici e intensi, anche – se come già detto – non sempre di facile soluzione. Il libro è un caleidoscopio di lettere, articoli, riflessioni sulla musica e persino un blindfold test, dove Armstrong commenta i dischi altrui. Tra le pagine emergono racconti intimi e profondi con dettagli piccanti: dal ricordo commovente di una famiglia ebrea che lo accolse da bambino, alle avventure amorose o alle riflessioni sulla solidarietà e sulla questione razziale, fino alle lettere affettuose inviate ai giovani appassionati di jazz o ai soldati in Vietnam. La scrittura, nonostante una scolarizzazione incompleta, era pervasa da una passione travolgente, creando un proprio sistema che ignorava le convenzioni grammaticali per meglio esprimere l’emotività dei suoi pensieri, che purtroppo non sono sempre decifrabili attraverso questa sorta di «esperanto armstronghiano».

L’idea suggerita da qualche critico entusiasta, ossia quella di un Armstrong non solo musicista ineguagliabile, ma anche figura multimediale, pienamente inserita nei meccanismi dell’industria culturale, è alquanto suggestiva e fantasiosa. Louis, consapevole dell’importanza della sua immagine pubblica, considerava i suoi scritti al pari delle registrazioni e delle performance; in realtà, gli scritti per quanto piacevoli e divertenti non sfiorano minimamente la grandezza dell’Armstrong trombettista o cantante. Lungi dall’essere un artista ingenuo, Satchmo fu anche un attivista per i diritti civili, denunciando pubblicamente l’inerzia del governo sull’integrazione razziale. In definitiva, Armstrong passa per essere un artista un po’ burlone che oscillava tra sogno e realtà, tra utopia e commozione. La sua musica e la sua voce erano un miscellanea di energia e malinconia, di fuoco e pianto, proprio come la sua vita; al contrario la sua scrittura, per quanto divertente è un anagramma sconclusionato e sintatticamente rudimentale. «Un lampo a due dita» ci offre una prospettiva capovolta della personalità, talvolta anche puerile e giocherellona, di Louis Armstrong, un uomo di sostanza che, per contro, ha lasciato un’orma indelebile nella storia della musica del Novecento. Infatti, sul letto di morte, sua madre gli disse: «Bianchi e Neri ti vogliono bene, hai un grande cuore. Non puoi fallire». E, in effetti, il suo spirito continua a risuonare nel tempo. Il libro è un invito a riscoprirne non solo la produzione musicale, dalle leggendarie incisioni degli Hot Five e Seven ai capolavori come «Ella And Louis», ma anche la sua buffa vena letteraria che, però, non è minimamente paragonabile alla vena musicale, al netto dell’entusiasmo suscitato negli ingenui, negli editori interessati e nei conferenzieri di professione, pronti a spiegarne l’alto valore «proteico e nutrizionale» ed i significati più profondi e nascosti alle masse ignare ed ignoranti.