Dal bebop all’avanguardia: Tubby Hayes, il «gigante» del jazz inglese

Tubby Hayes

Londra divenne il centro di un movimento vivace, con il club di Ronnie Scott, quale fulcro, e con Tubby Hayes come figura di riferimento. Hayes, insieme a Scott e Jimmy Deuchar, contribuì a modificare radicalmente il panorama, portando il jazz inglese fuori dalla dimensione delle big band votate al ballo.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Soprannominato «The Little Giant», Tubby Hayes incarna una delle fisionomie più riconoscibili del jazz britannico del secondo Novecento, la cui appartenenza all’area hard bop e modale non gli impedì d’inserirsi con naturalezza in contesti più informali, dove gli assoli, dinamici e tecnicamente raffinati, rivelavano un’articolazione sorprendente. Sassofonista acrobatico, capace di suscitare tanto critiche quanto elogi per le sue raffiche virtuosistiche, Hayes rimase presenza costante sulla scena albionica degli anni Sessanta e dei primi Settanta, fino alla morte prematura, avvenuta a soli trentotto anni, lasciando un’influenza, a tutt’oggi, riconosciuta senza riserve, che lo consacrò come alfiere del jazz britannico del XX secolo.

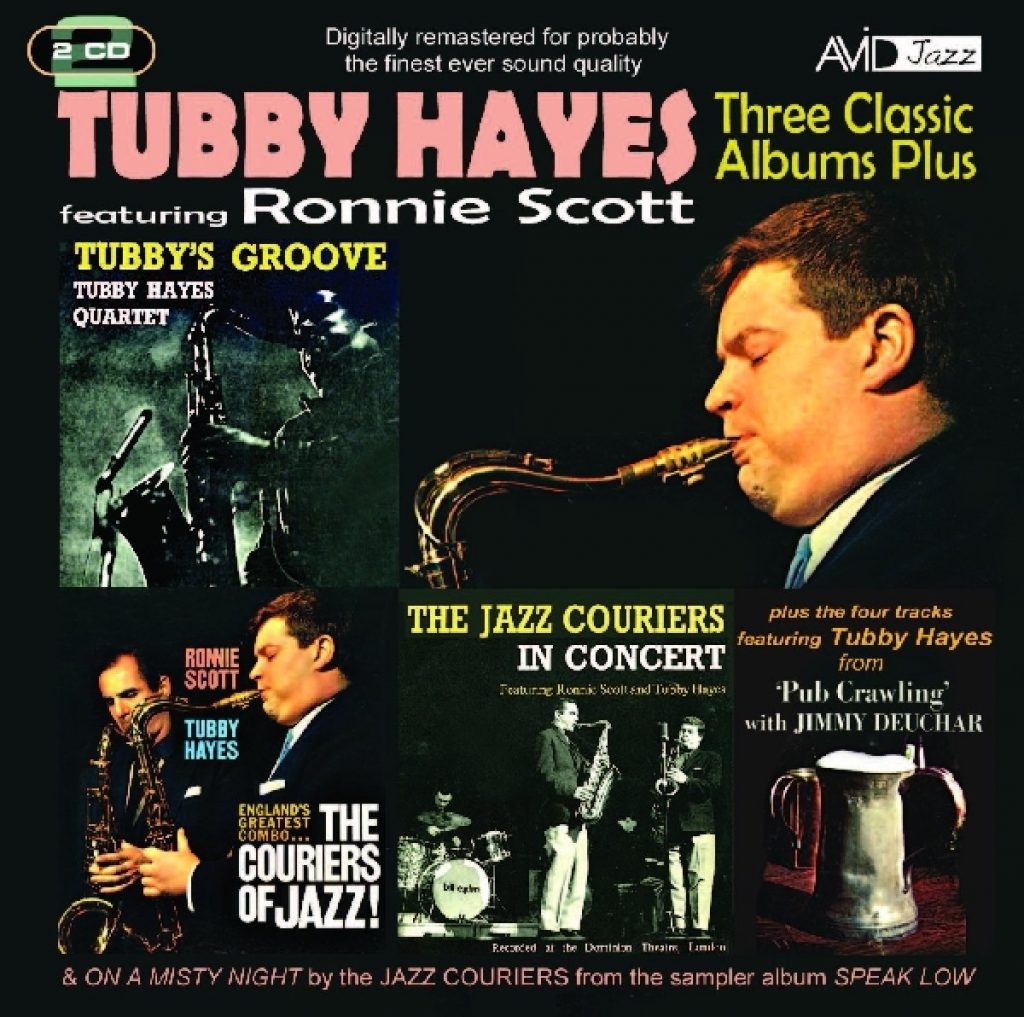

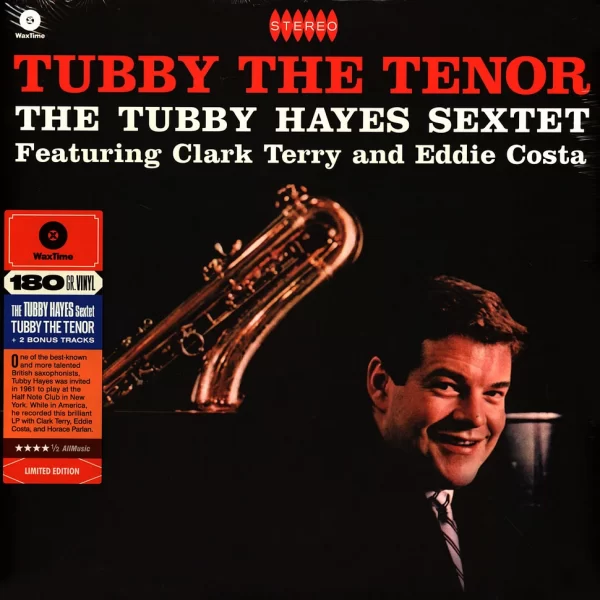

Le incursioni negli Stati Uniti non ricevettero un’attenzione proporzionata da parte dei media e dalla stampa specializzata, ma furono decisive per la stima che seppe guadagnarsi tra i colleghi americani. Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Charles Mingus e Duke Ellington lo accolsero con rispetto, mentre Miles Davis, Dexter Gordon, Cannonball Adderley, Art Pepper e Sonny Rollins ne ammirarono profondamente la voce strumentale. Con Ronnie Scott fondò alla fine degli anni Cinquanta i «Jazz Couriers», formazione che, insieme al trombettista Jimmy Deuchar, contribuì a trasformare radicalmente il volto del jazz inglese, fino ad allora dominato da orchestre da ballo di matrice anni Trenta. Dopo lo scioglimento del gruppo, Scott inaugurò il leggendario club con la nuova band di Hayes, che da quel momento si affermò come musicista prolifico, alla guida di quartetti, quintetti, sestetti e big band, incidendo a partire dal 1955 per etichette quali Tempo, Fontana, Spotlite, Epic, Smash e Mole. Nel 1961 Hayes ricevette l’invito a esibirsi all’Half Note Club di New York, nell’ambito di uno scambio promosso dalla Musician’s Union che portò Zoot Sims a Londra. In quell’occasione registrò «Tubbs In New York» con Clark Terry, Eddie Costa e Horace Parlan; tornò l’anno successivo per incidere «Return Visit» con James Moody, Roland Kirk, Walter Bishop Jr., Sam Jones e Louis Hayes. Nel 1964 Tubby suonò nuovamente all’Half Note e al Boston Jazz Workshop, mentre nel 1965 approdò per la prima volta sulla West Coast, ospite del Manne-Hole di Shelly Manne a Los Angeles. Parallelamente all’attività concertistica, Hayes lavorò per televisione, cinema e radio, scrivendo e arrangiando colonne sonore, musiche pubblicitarie e canzoni. Nel 1964 il sassofonista sostituì Paul Gonsalves nell’orchestra di Duke Ellington e l’anno successivo incise «Just Friends» e «Change Of Setting», partecipando a film come «All Night Long» con Mingus e Brubeck, «A King In New York» di Chaplin (1957) e «The Beauty Jungle» (1964): Contestualmente Hayes frequentò i principali festival europei, da Londra a Berlino, da Vienna alla Spagna e all’Italia, apparendo anche in numerose colonne sonore, tra cui quella di Lalo Schifrin per «The Liquidator» (1965), oltre a comparire con il suo quintetto nel film antologico «Dr. Terror’s House Of Horrors»; nel 1967 il suo quartetto realizzò «Mexican Green» per Fontana, pubblicato l’anno successivo e considerato la sua opera più compiuta; continuò a incidere e ad esibirsi, ma il contesto mutava: l’ascesa del rock commerciale relegava il jazz in una posizione marginale, sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti. Hayes, segnato da tossicodipendenza ed alcolismo, affrontò gravi problemi di salute che lo condussero a un intervento a cuore aperto e ad un lungo periodo di convalescenza. Tornando sulle scene nel 1971, intraprese tournée in Norvegia e Svezia nel 1972 e partecipò ad uno dei progetti più audaci della scena britannica dei primi anni Settanta: gli «Splinters», ensemble ideato dal batterista John Stevens con Trevor Watts, che riuniva giovani avanguardisti e veterani del bebop. In quella formazione Hayes suonò sax tenore e flauto accanto a Phil Seamen, Stan Tracey, Kenny Wheeler, Jeff Clyne, Stevens e Watts. Nel 1973, dopo un nuovo intervento al cuore, il sassofonista inglese morì sul tavolo operatorio, lasciando un’eredità che continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la storia del jazz europeo.

Tubby Hayes assimilò le influenze afroamericane soprattutto dai grandi tenori di area hard bop e modale, mostrando affinità con Sonny Rollins e Hank Mobley, ma differenziandosi per la velocità acrobatica e la densità delle sue frasi, più vicine alla tensione di John Coltrane che alla liricità di Stan Getz. Il percorso del sassofonista albionico si radica nella ricezione diretta dell’idioma jazzistico, che egli assorbì fin dall’adolescenza quando il bebop giungeva in Europa con la forza dirompente di Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Hayes stesso dichiarò di sentirsi più attratto da Gillespie che da Parker, poiché il trombettista gli appariva immediatamente accessibile e capace di catturare l’attenzione. In questo si coglie già la sua inclinazione verso un fraseggio brillante, costruito su raffiche di note e su un controllo tecnico che lo rese riconoscibile. Le affinità con Sonny Rollins si manifestano nella capacità di sviluppare lunghe arcate improvvisative, sostenute da un senso architettonico della forma. Hayes, come Rollins, non si limitava ad ornare la struttura armonica, bensì la ridefiniva con modulazioni e deviazioni ritmiche. Con Hank Mobley condivideva invece la predilezione per un fraseggio caldo e narrativo, sebbene Hayes tendesse a spingersi verso velocità più estreme, sfiorando un virtuosismo che talvolta lo avvicinava – come detto – alla tensione coltraniana. La differenza con Stan Getz risulta lampante: laddove Getz privilegiava un profilo acustico vellutato e lirico, Hayes preferiva un’aura fonica più energica, quasi aggressiva, che rifletteva la vitalità della scena londinese. Con Dexter Gordon, altro paradigma ispirativo, si avverte una consonanza nell’uso del registro grave e nell’ampiezza del suono, ma Hayes si distingueva per una maggiore rapidità di articolazione e per un gusto quasi pianistico nella costruzione delle linee. Il rapporto con John Coltrane rimane più complesso: Hayes non imitò mai direttamente il modulo espressivo coltraniano, ma ne assimilò la vocazione verso l’espansione modale e la ricerca di inedite possibilità armoniche. In tal senso, il suo concept «Mexican Green» testimonia un dialogo implicito con le perlustrazioni statunitensi, pur mantenendo una fisionomia europea, segnata da rigore formale e da un senso narrativo meno mistico e più pragmatico. La posizione di Hayes, dunque, si colloca nel riflesso di una lineage nero-americano che egli seppe interiorizzare e convertire a propria immagine e somiglianza. Non si trattò di semplice imitazione, ma piuttosto di un processo di assimilazione critica, ossia affinità con Rollins e Mobley, differenze con Getz e Gordon, interesse verso Coltrane. Tutto ciò lo rese ponte tra due mondi, in grado di dare al jazz britannico una voce autonoma ed al tempo stesso profondamente connessa con la matrice americana.

La scena jazz d’Oltremanica, tra anni ’50 e ’70, affiorò come un fucina autonoma, inizialmente ispirata sal bop statunitense, ma votata ad elaborare una voce propria, con figure come John Dankworth, Ronnie Scott, Tubby Hayes e, successivamente, Keith Tippett e Soft Machine, che introdussero elementi autoctoni e avanguardistici. La storia del jazz UK non si riduce ad un clone dei modello d’Oltreoceano, ma si evolve e si ristruttura mediante un processo di acquisizione e traslazione. Negli anni ’30 e ’40 il jazz veniva suonato soprattutto da orchestre da ballo, con un repertorio che rifletteva la tradizione swing. Dalla fine degli anni ’40 emerse il cosiddetto «jazz moderno» britannico, legato alle nuove istanze del bebop provenienti dagli USA. Parallelamente, Ken Colyer e Humphrey Lyttelton mantenevano viva la tradizione dixieland. Negli anni ’50 la scena si polarizzò fra tradizionalisti e modernisti, ma nacque anche una corrente mainstream che cercava di mediare tra i due poli. In questo periodo si affermarono musicisti come Marian McPartland, Kathleen Stobart e Betty Smith, mentre Dankworth consolidava la sua orchestra e iniziava ad esportare il jazz britannico negli Stati Uniti. Gli anni ’60 segnarono un punto di svolta: il jazz albionico iniziò a sviluppare caratteristiche più individuali, assorbendo influenze dal blues britannico, dalla musica europea e dalla world music. Londra divenne il centro di un movimento vivace, con il club di Ronnie Scott, quale fulcro, e con Tubby Hayes come figura di riferimento. Hayes, insieme a Scott e Jimmy Deuchar, contribuì a modificare radicalmente il panorama, portando il jazz inglese fuori dalla dimensione delle big band votate al ballo. Tra la fine degli anni ’60 e i primi ’70 la scena si arricchì di esperimenti avanguardistici e contaminazioni. Gruppi come Soft Machine e musicisti, quali Keith Tippett, reinterpretarono gli stilemi jazz in chiave europea, introducendo elementi di improvvisazione libera, rock psichedelico e linguaggi contemporanei. Questo fase vide la nascita di collettivi come lo Spontaneous Music Ensemble e gli Splinters, che riunivano giovani avanguardisti e veterani del bebop. In sintesi, la scena jazz inglese si mosse dal radicamento nel bop americano alla costruzione di un’identità autonoma, capace di dialogare con le arti visive e con le nuove correnti musicali, la cui forza stava, però, nella pluralità, dove tradizione dixieland, bebop, mainstream, avanguardia e fusion convivevano, generando un tessuto sonoro che rese la Gran Bretagna un crocevia europeo di estrema vitalità.

Il passaggio dal decennio ’60 al decennio ’70 nella scena jazz inglese rappresenta un momento di frattura e di espansione, in cui il linguaggio ereditato dal bebop e dall’hard bop si trovò a convivere con le intuizioni provenienti dall’avanguardia europea e dalle contaminazioni con il rock. Durante gli anni Sessanta, Londra si affermò come centro nevralgico del jazz nazionale: il club di Ronnie Scott divenne luogo di incontro tra musicisti locali e ospiti americani, mentre figure come Tubby Hayes incarnavano la vitalità di un jazz ancora radicato nel vernacolo afroamericano. Hayes, con la sua energia virtuosistica e la versatilità nel guidare quartetti, quintetti e big band, rimase protagonista di una stagione in cui il jazz albionico cercava legittimazione internazionale. Con l’ingresso negli anni Settanta, il contesto mutò radicalmente. L’ascesa del rock psichedelico e del progressive spinse molti musicisti a sperimentare nuove forme di improvvisazione, aprendo il jazz a contaminazioni sonore e concettuali. Nacquero collettivi come lo «Spontaneous Music Ensemble» di John Stevens, che privilegiavano la libertà totale dell’improvvisazione, e gruppi come «Soft Machine», capaci di fondere jazz e rock in un linguaggio ibrido. Keith Tippett, Mike Westbrook e altri pianisti e compositori introdussero elementi di musica contemporanea, con strutture che richiamavano tanto la polifonia rinascimentale quanto le avanguardie novecentesche. In questo scenario Tubby Hayes continuava a operare, ma la sua posizione risultava segnata da tensioni: da un lato rimaneva legato alla tradizione hard bop e modale, dall’altro partecipava a esperimenti come gli «Splinters», ensemble che riuniva veterani del bebop e giovani avanguardisti. La sua presenza in quel contesto testimonia la volontà di non restare confinato in un linguaggio ormai percepito come minoritario, bensì di confrontarsi con le nuove direzioni del jazz europeo. Il passaggio dagli anni Sessanta ai Settanta, dunque, mise in luce la duplice natura del jazz inglese: da un lato la continuità con la matrice afroamericana, dall’altro l’apertura verso linguaggi sperimentali e contaminazioni. Hayes operava proprio in questa zona di transizione, dove la tradizione e l’innovazione si incontravano, e la sua figura rimane emblematica di un jazz britannico che cercava di ridefinire la propria identità nel fluire di un decennio turbolento.

Come già accennato, il progetto degli «Splinters», nato all’inizio degli anni Settanta per iniziativa del batterista John Stevens, rappresenta uno dei momenti più emblematici della mutazione del jazz inglese. La sua idea era quella di riunire giovani improvvisatori d’avanguardia – come Trevor Watts, proveniente dallo «Spontaneous Music Ensemble» – con figure già affermate della stagione bebop e hard bop, tra cui Tubby Hayes, Stan Tracey e Kenny Wheeler. Hayes si collocò in questo contesto con una funzione duplice: da un lato portava la forza di un sassofonista già consacrato, dotato di una tecnica acrobatica e di una sensibilità melodica maturata nel dialogo con la tradizione d’Oltreoceano; dall’altro si trovava a confrontarsi con un idioma radicalmente diverso, quello dell’improvvisazione libera e della ricerca timbrica che Stevens e Watts stavano elaborando. La sua presenza non fu semplice adesione, bensì tensione critica: Hayes non rinunciava alla costruzione armonica e alla logica del chorus, ma si apriva a un tessuto sonoro più frammentato, dove il sax tenore ed il flauto s’inserivano come voci mobili all’interno di un organismo collettivo. Accanto a Kenny Wheeler, che già stava sperimentando forme di scrittura orchestrale ed aperture verso la musica contemporanea, Hayes contribuì a rendere gli «Splinters» un laboratorio di transizione. La dialettica tra veterani e avanguardisti non mirava a cancellare il passato, bensì a ridefinirlo, dove il bebop e l’hard bop venivano messi alla prova in un contesto in cui la libertà improvvisativa e la fusione con linguaggi extra-jazz diventavano centrali. Il significato storico degli «Splinters» risiede proprio in questa capacità di incarnare il cambiamento del jazz inglese, da linguaggio derivato e spesso percepito come imitazione del modello americano, a terreno autonomo, capace di integrare tradizione e sperimentazione. Hayes, pur segnato da problemi di salute e da un percorso personale tormentato, rimase figura chiave di questa transizione. La sua partecipazione dimostra come il jazz britannico non fosse più soltanto un riflesso della matrice afroamericana, ma un campo di ricerca europeo, aperto a nuove estetiche e a un interscambio con le arti contemporanee.

Il confronto tra Tubby Hayes e Kenny Wheeler all’interno degli «Splinters» illumina con chiarezza la dialettica che attraversava il jazz inglese nei primi anni Settanta: da un lato la continuità dall’altro l’apertura verso una scrittura orchestrale e una sensibilità avanguardistica. Hayes portava con sé la forza di un sassofonista radicato nella matrice nero-americana, capace di sviluppare assoli acrobatici e di mantenere una logica armonica salda. Il suo sax tenore, insieme al flauto, si muoveva con energia narrativa, costruendo linee che rimandavano alla vitalità di Sonny Rollins e alla tensione di John Coltrane, ma sempre filtrate da un pragmatismo europeo. Wheeler, invece, si collocava in una prospettiva diversa: il suo linguaggio, già proiettato verso la scrittura orchestrale e verso un uso inventivo della tromba e del flicorno, privilegiava atmosfere sospese, velature acustiche e un senso armonico che guardava alla musica contemporanea. All’interno degli «Splinters» questa differenza non generava contrapposizione, bensì un tessuto dialettico. Hayes manteneva il peso della tradizione, con frasi serrate e un colore sonoro incisivo; Wheeler introduceva aperture liriche, articolazioni che rompevano la linearità e un gusto per la rarefazione. Il risultato era un organismo collettivo in cui il sax e la tromba non si limitavano a dialogare, ma ridefinivano insieme lo spazio improvvisativo: Hayes spingeva verso la densità ritmica e la velocità, Wheeler verso la sospensione armonica e la ricerca timbrica. Il significato di questo confronto va oltre la singola esperienza: Hayes rappresentava il legame con la tradizione afroamericana, Wheeler incarnava la spinta verso un’identità europea del jazz. Gli «Splinters» divennero così laboratorio di trasformazione, dove la memoria del bebop e l’avanguardia s’incontravano. Hayes, pur segnato da problemi di salute, dimostrò di saper entrare in un contesto sperimentale senza perdere la sua voce; Wheeler, con la sua sensibilità immaginativa e interiormente articolata, offriva un contrappunto che apriva nuove prospettive. In questo intreccio si coglie la vera portata del progetto: il jazz inglese non era più soltanto riflesso della matrice americana, bensì un campo di ricerca autonomo, capace di integrare tradizione e innovazione. Hayes e Wheeler, con linguaggi diversi ma complementari, contribuirono a ridefinire l’identità del jazz britannico, collocandolo nel fluire di una modernità che guardava tanto al passato quanto al futuro.

«Mexican Green» di Tubby Hayes e le prime incisioni orchestrali di Kenny Wheeler si delineano come poli complementari di una dialettica che segna il cambio di passo del jazz britannico tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Hayes, con «Mexican Green» (registrato nel 1967 e pubblicato nel 1968), offre una pagina musicale che sintetizza la sua assimilazione del linguaggio afroamericano e la necessità a di tradurlo in un contesto europeo. L’album si fonda su strutture modali e su un fraseggio, filtrato da un rigore narrativo tipicamente britannico. La scrittura armonica rimane radicata nella logica del chorus, mentre l’improvvisazione si articola in arcate lunghe, sostenute da un interplay con la sezione ritmica che conserva chiarezza formale. Hayes, pur segnato da un virtuosismo acrobatico, riesce a mantenere un equilibrio tra energia e controllo, offrendo un profilo acustico incisivo e una trama espressiva che testimonia la sua maturità. Wheeler, nello stesso periodo, si muove in direzione opposta: le sue prime incisioni orchestrali, come «Windmill Tilter» (1969), mostrano un linguaggio che si distacca dalla linearità hard bop per aprirsi ad una sintassi orchestrale di ampio respiro. Wheeler introduce modulazioni che guardano alla musica contemporanea, con velature acustiche e atmosfere rarefatte che trasformano la tromba e il flicorno in strumenti capaci di evocare spazi lirici e sospensioni armoniche. La sua sensibilità immaginativa e interiormente articolata si manifesta nella capacità di fondere jazz e musica colta, creando un tessuto sonoro che si colloca nel solco delle avanguardie europee. Il confronto tra Hayes e Wheeler, dunque, non si riduce a una contrapposizione, bensì a una dialettica: Hayes rappresenta la continuità con la matrice afroamericana, Wheeler la spinta verso un’identità europea autonoma. «Mexican Green» testimonia la vitalità di un jazz britannico ancora legato alla tradizione, ma capace di elaborare una voce propria; le prime incisioni orchestrali di Wheeler aprono invece la strada a un linguaggio che integra improvvisazione e scrittura, jazz e musica contemporanea, creando un ponte verso la modernità. In questa polarità si coglie la vera trasformazione del jazz inglese: da linguaggio derivato a campo di ricerca indipendente, capace di dialogare con le arti visive, la poesia e le avanguardie musicali. Hayes e Wheeler, con percorsi diversi ma complementari, incarnano i due poli di una dialettica che ha ridefinito l’identità del jazz europeo.

In «Mexican Green» Tubby Hayes mette in atto una concezione armonica che si fonda sull’uso delle progressioni modali come terreno di libertà, ma sempre sorrette da una chiarezza formale che gli consente di mantenere il controllo narrativo. Le scale doriche e misolidie diventano per lui strumenti di espansione, finalizzate ad aprire spazi improvvisativi che si dilatano senza perdere coerenza. L’interplay con la sezione ritmica, in particolare con il contrabbasso e la batteria, non si riduce a sostegno, bensì diventa scambio serrato, in cui gli accenti spostati, le figure sincopate e le deviazioni cromatiche generano un telaio elastico che stimola la fuga improvvisativa e rende ciascun assolo parte di un organismo collettivo. Hayes costruisce arcate lunghe, raffiche di note che non si disperdono, ma si organizzano in un disegno armonico riconoscibile, con un colore sonoro incisivo ed una trama espressiva che riflette tanto la frizione coltraniana quanto la solidità rollinsiana, filtrate da un pragmatismo europeo. Kenny Wheeler, nello stesso periodo, si sposta in una direzione diversa, privilegiando la partitura orchestrale ed un uso inventivo delle modulazioni. In «Windmill Tilter» la tromba ed il flicorno si collocano all’interno di tessiture orchestrali che non accompagnano semplicemente, ma avvolgono l’improvvisazione con intarsi tematici e sovrapposizioni timbriche. Le modulazioni inattese, spesso cromatiche o parallele, destabilizzano il centro tonale e producono sospensioni accordali che non si risolvono immediatamente, dando luce ad ambientazioni vaporose ed un senso di sospensione che richiama la musica contemporanea europea. Wheeler predilige linee melodiche ampie, meno acrobatiche rispetto a quelle di Hayes, ed implementa un linguaggio lirico che si attesta nel solco delle avanguardie novecentesche, fondendo jazz e musica colta in un tessuto sonoro a larghe falde. Il confronto tra Hayes e Wheeler non si riduce a contrapposizione, ma ad una dialettica che segna l’evoluzione del jazz albionico. Hayes rappresenta la continuità con la radice black, mantenendo la logica del chorus ed un interplay ritmico serrato; Wheeler incarna la spinta verso un’identità europea autonoma, dissolvendo la linearità ed aprendo il jazz a una dimensione lirica e con il baricentro spostato in avanti. Insieme, i due poli delineano un campo di ricerca che ridefinisce l’ortografia del jazz inglese: da un lato virtuosismo narrativo e radicamento nel vernacolo più classico, dall’altro sospensione armonica e apertura verso la modernità. In questa polarità si coglie la vera portata della trasformazione, poiché il jazz britannico non appare più come riflesso della matrice americana, ma quale terreno indipendente, capace di interagire con le arti visive, la poesia e le avanguardie musicali. Hayes e Wheeler, con percorsi diversi ma complementari, incarnano dunque il momento in cui il jazz europeo trova la propria voce, posizionandosi nel fluire di una contemporaneità che guarda tanto al passato quanto al futuro.

Cinque dischi fondamentali di Tubby Hayes, che mostrano la varietà del suo percorso: «…After Lights Out» (1957), registrato con il suo quintetto, segna l’ingresso di Hayes nella maturità artistica. Le strutture armoniche si fondano su progressioni bebop, ma già si avverte un’inclinazione verso arcate improvvisative più ampie. La fisionomia del suono del tenore si rivela energica ed incisiva, con un fraseggio che richiama la vitalità di Sonny Rollins. «The Little Giant» (1959), album che gli darà il soprannome e pubblicato dalla Tempo Records, ne rivela già la forza narrativa. Le composizioni si collocano nel solco del hard bop, ma con un’impronta personale: il sax tenore di Hayes si distingue per energia e precisione, mentre la scrittura armonica mostra una maturità sorprendente per un musicista poco più che ventenne. «Tubby’s Groove» (1960) è un lavoro in quartetto che mette in luce la capacità di Hayes di costruire interplay serrato con la sezione ritmica. Le composizioni mostrano un equilibrio tra scrittura e improvvisazione, con un colore sonoro brillante ed un gusto narrativo che lo distingue dai coetanei, caratterizzandosi con un disco che testimonia la sua padronanza tecnica e la sua sensibilità melodica. «Down In The Village» (1962), registrato dal vivo al Ronnie Scott’s Club, cattura l’energia della scena londinese. Hayes si muove con libertà, sfruttando modulazioni modali ed un fraseggio acrobatico. La registrazione dal vivo restituisce l’atmosfera del momento, con assoli che si dipanano come veri episodi sonori, capaci di trasformare il club in fucina musicale. In «100% Proof» (1967) la big band di Hayes dimostra di saper gestire scrittura orchestrale ed improvvisazione. Le tessiture armoniche si ampliano, con velature acustiche e contrasti dinamici che ne rivelano la versatilità. Siamo alle prese con un disco che evidenzia l’attitudine nel passare dal quartetto alla grande formazione senza perdere incisività. Questi cinque dischi, diversi per contesto e formazione, delineano l’evoluzione di Hayes: dal bebop iniziale alla complessità orchestrale, passando per la dimensione live e la maturità del quartetto. Ognuno testimonia un aspetto della sua voce critica e musicale, rendendo evidente come il jazz britannico abbia trovato in lui un interprete capace di conversare con la tradizione black e di aprirsi a nuove prospettive.