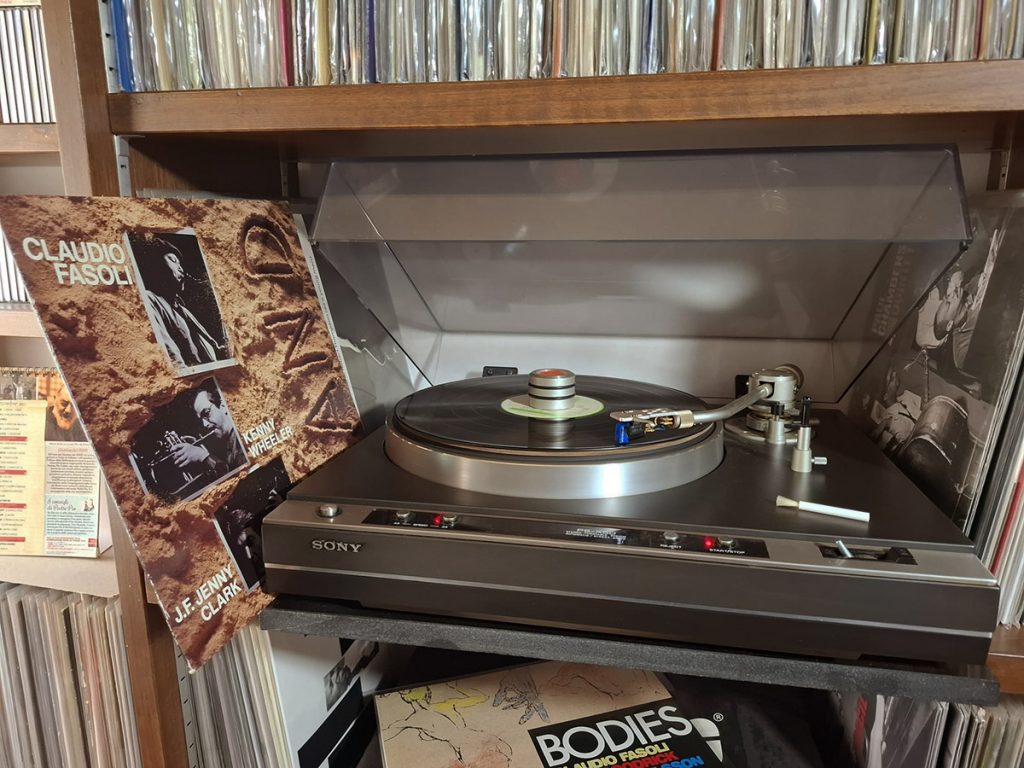

«Land» di Claudio Fasoli: un disco che svuota per costruire, che concentra per espandere (Nueva Milano, 1990)

Le melodie si annidano come archi ampi, gli intrecci s’infittiscono, ma con precisione, i temi si articolano con assertività. L’interplay tra Fasoli e Wheeler si radica in una relazione abissale, sostenuta dalle note calibrate di Clark. Il disco agisce come creatura viva, pensiero condiviso e narrazione timbrica.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Registrato nel 1988 e pubblicato nel 1990, «Land» sancisce una tappa cruciale nell’iperbole discografica di Claudio Fasoli. Il trio formato con Kenny Wheeler alla tromba e Jean-François Jenny Clark al contrabbasso agisce come laboratorio timbrico, dove ogni suono viene selezionato, ciascuna relazione armonica viene calibrata e qualunque frase nasce da una necessità interna finalizzata alla circolarità delle idee. La scelta di togliere la batteria non impoverisce, ma intensifica, generando un’aura di sospensione che riesce a far si che i tre punti cardinali del progetto si congiungano, quasi in assenza di forza di gravita. Il silenzio diventa, così parte dell’estetica, la pulsazione ritmica e l’oscillazione si affidano al contrabbasso, metre la struttura si regge su equilibri mobili, quasi liquidi.

Il rapporto tra Fasoli e Wheeler si consolida lungo quattro dischi e molti concerti, ma in «Land» raggiunge una sintesi proteica che vibra di ascolto reciproco. Wheeler prolunga le linee del sax, le sfiora e le rifrange. Fasoli guida con precisione, plasma con attenzione, strutturando con chiarezza. Clark calibra ogni intervento, sostiene con note lunghe ed innerva con staffilate oblique. Il trio si muove come un corpo unico, quasi una monade con una coesione che nasce dalla sottrazione e da una sinestesia strumentale che sfiore la perfezione. La scrittura armonica s’impianta su cellule minime, espanse attraverso modulazioni che emergono dalle profondità. Le tonalità si trasformano per rotazione, con passaggi che mantengono la coerenza timbrica. L’interplay si articola come sistema a tre centri, com eun attacco a tre punte, ognuna capace di colpire il bersaglio e raggiungere l’obiettivo. dove ogni voce mantiene autonomia e relazione. Il suono si diffonde come materia invisibile, sagomandosi nel tempo,mentre la tensione affiora dalle pause, dai rilanci e dalle deviazioni. La poetica fasoliana si estrinseca attraverso scelte estetiche e strutturali che privilegiano la concentrazione, in cui ogni elemento viene selezionato e qualsiasi gesto strumentale si radica in una prospettiva condivisa. Il triunvirato sperimenta senza cercare l’effetto, implementa senza sovrapporre e plasma senza oscurare il sodale. Il risultato è una partitura che avanza con coerenza, che predispone all’ascolto, che prolunga la ricerca iniziata con «Welcome» e proseguita attraverso traiettorie sempre più malleabili. Land si offre come riscoperta, come documento di una carriera che non cerca confini. Le melodie si annidano come archi ampi, gli intrecci s’infittiscono, ma con precisione, i temi si articolano con assertività. L’interplay tra Fasoli e Wheeler si radica in una relazione abissale, sostenuta dalle note calibrate di Clark. Il disco agisce come creatura viva, pensiero condiviso e narrazione timbrica.

Il disco si apre con «The Land Of Long White Clouds», che agisce come soglia. La melodia si presenta avvolta in un’aura di sospensione, con un intervallo discendente che si rifrange tra sax e flicorno. Il contrabbasso imposta una linea mobile ad arco, priva di gravità, quasi impercettibile che suggerisce un’armatura armonica flessibile. Wheeler interviene con suoni che sfiorano la tonalità, mentre Fasoli lavora per frammenti, costruendo frasi che si aprono e si richiudono come spirali. Il trio si ascolta, si misura e si calibra, lasciando che il silenzio diventi parte della geometria estetica. Con «Fax», l’impianto si distende, mentre tema si articola in due frasi speculari, legate da una modulazione interna che sposta l’asse armonico. Clark ammannisce i partner con un ostinato spezzato, fitto di accenti che creano una pulsazione irregolare. Wheeler entra in levare, con frasi che si insinuano tra le pieghe del tempo. Fasoli lavora su intervalli di quarta e quinta, alternando densità e rarefazione. Il trio si muove come un drago a tre teste, dove ogni voce mantiene autonomia e coerenza. «Kitsch» introduce un’ironia formale, attraverso la quale l’intreccio melodico gioca con cliché armonici, subito deformati da deviazioni modali. Clark lavora per sottrazione, lasciando spazi che destabilizzano la struttura. Wheeler trasforma il materiale tematico in materia liquida, mentre Fasoli rilancia con frasi costruite su scale simmetriche. L’interplay si presenta come rifrazione, con scambi che s’incrociano senza chiudersi. In «Dear K», la melodia sembra elasticizzarsi, tanto che il portato motivico si sviluppa all’interno di un range piuttosto dilatato, sostenuto da una costruzione armonica che ruota attorno a un centro tonale instabile. Clark disegna una linea discendente, Wheeler vis appoggia, mentre Fasoli emette un suono levigato che si apre in frasi liriche. «Afternoons» rappresenta il cuore del concept. La durata estesa permette una forma aperta, dove il tema iniziale agisce come pretesto per un’escavazione collettiva. Clark imposta un’oscillazione regolare, quindi la frammenta. Wheeler distribuisce frasi su una scala esatonale che si piega verso il lirismo. Dal canto suo, Fasoli lavora per accumulo, con frasi che si rincorrono, si sovrappongono, si vaporizzano. L’armonia si dispiega a spirale, mantenendo coerenza timbrica, mentre i tre sodali usano una formula che s’intensifica per tensione e rilascio, senza mai perdere l’equilibrio.

«Kammertrio» introduce una struttura quasi cameristica. Il tema vine sagomato attraverso inserti brevi brevi, affidati a ciascun musicista. Clark lavora con gli armonici, Wheeler interviene con accenti spostati e Fasoli ricuce con frasi spezzate. L’interplay si manifesta come gioco di specchi, con rifrazioni timbriche che costruiscono una forma poliedrica. L’armonia si basa su sovrapposizioni di triadi, con deviazioni che generano tensione. Il trio si sposta con precisione, mantenendo un ascolto costante. «Tang» propone una figura ritmica obliqua e free form, dove Clark imposta una linea spezzata e tagliata ad arco, Wheeler interviene con frasi che deformano la metrica e Fasoli lavora su scale modali che si piegano verso l’ambiguità. L’armonia si costruisce su gradi secondari, con modulazioni che mantengono la tensione. Il trittico danza su un equilibrio instabile, con una coesione che nasce dalla deviazione. «Ufo» sospende la forma. Il tema si presenta come un frammento, dissolto in una trama rarefatta, quasi spaziale. Clark lavora con note lunghe, Wheeler interviene con suoni che sfiorano il registro acuto, mentre Fasoli si muove tra armonici e multifonici. L’impianto accordale si riduce ad un campo di possibilità, con intervalli che si aprono senza chiudersi. Il trio costruisce una forma fatta di silenzi, di attese e di risonanze, in cui ciascun suono acquista peso ed ogni pausa diventa struttura. «Beedie’s Time» chiude il disco con un gesto che prolunga l’intensità. Il tema si conforma in un arco ampio, con una modularità armonica che ruota attorno a un centro tonale mobile. Clark ha il suo momento di decompressione creativa, quindi sostiene con una linea discendente, Wheeler dilata l’intreccio motivico, Fasoli rifrange con frasi che si aprono verso l’alto. L’interplay si fa fluido, con scambi che si rincorrono. L’armonia si apre verso una cadenza sospesa, lasciando spazio al dopo. Il trio si congeda con una forma che continua a vibrare.

Sia «Welcome» che «Land» si dipanano come una rappresentazione in due movimenti, legati da una stessa tensione e modellati da una stessa esigenza di ascolto. Il primo nasce nel 1986, il secondo nel 1988. Entrambi si fondano sull’incontro tra Claudio Fasoli, Kenny Wheeler, ma si articolano in formazioni diverse, come due configurazioni dello stesso pensiero musicale. Due anni dopo, «Land» prende forma in trio, ma il passaggio dal quartetto al trio non riduce, ma concentra. I due album respirano come nature vive, mentre la traiettoria che li unisce non procede per salti, ma per sedimentazioni. Il precedente prolunga il successivo, mentre ciascun atto esecutivo s’integra in una linea che continua a vibrare. In «Welcome» la rarefazione si attesta come poetica dell’impermanenza, mentre in «Land» la coesione timbrica si presenta come poetica della concentrazione. Il trio agisce come corpo unico, alla stregua un compatto pronto alla frammentazione. L’armonia si muove in diagonale, con modulazioni che espandono il campo tonale. Wheeler attraversa entrambi i dischi come voce obliqua. In «Welcome» suggerisce traiettorie, in «Land» struttura la melodia. Il cambio di organico non implica una rinuncia, poiché l’intensità rimane costante, mentre il passaggio di staffetta tra i due formati determina lo sviluppo di una linea continua che corre all’infinito.