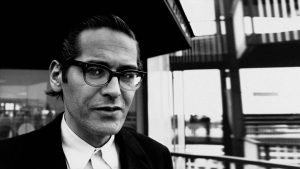

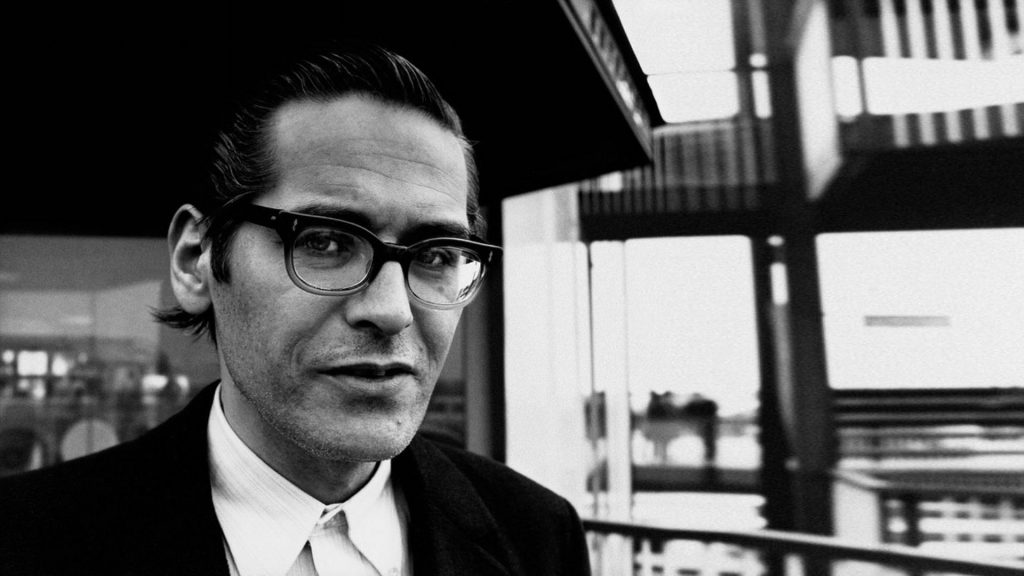

Bill Evans: la rifondazione del pianismo jazz, tra rigore formale e libertà espressiva

Bill Evans

Il nome di Bill Evans non agisce come centro gravitazionale, bensì come principio di vibrazione; non è il punto da cui si parte, ma quello che continua a risuonare, anche quando non viene evocato.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Bill Evans si attesta come elemento cardine nella rifondazione del pianismo jazz del secondo Novecento, agendo con una sensibilità armonica che trascende la mera tecnica per approdare ad una visione quasi metafisica del suono. La sua formazione, nutrita da Debussy e Chopin, non si limita a evocare suggestioni impressioniste, bensì plasma un linguaggio che riflette una profonda interiorità, capace di coniugare rigore formale e libertà espressiva.

Nel suo approccio al trio, Evans non cerca un semplice accompagnamento ritmico, bensì costruisce un dialogo paritetico, in cui il contrabbasso e la batteria partecipano alla tessitura del discorso musicale con pari dignità. Il sodalizio con Scott LaFaro e Paul Motian, in particolare, genera una trama sonora che si distingue per la sua mobilità interna, per la capacità di suggerire spazi e silenzi e per l’eloquenza di ogni gesto strumentale. Il suo diario di bordo si connota per una predilezione verso le forme ternarie, per un uso raffinato delle modulazioni e per una gestione del tempo che non si affida alla scansione metronomica, ma si affaccia ad una dimensione più fluida, quasi aeriforme. In «Peace Piece» o «Waltz for Debby», si avverte una tensione non risolta, un equilibrio instabile che non cerca compimento, ma si offre come spazio di contemplazione. Evans non si limita ad interpretare, ma articola un pensiero musicale che si radica nella filosofia, nello Zen e nell’estetica occidentale. Ogni nota sembra scaturire da una meditazione, da un’intuizione che prende corpo, da un atteggiamento che non descrive ma suggerisce. Il tocco, spesso definito leggiadro, non indulge nella leggerezza, ma piuttosto tenta un’escavazione sotterranea che si manifesta nella sottrazione e nella scelta di ciò che non viene detto. Nel fluire della sua opera, si riconosce un disegnatore di spazi acustici, un regista armonico che lascia scorrere ed emergere le strutture come se la musica si scrivesse da sé, nel riflesso di un pensiero che diventa suono. La sua area d’influenza si estende ben oltre il jazz, toccando la musica colta, la canzone d’autore, la didattica musicale, continuando ad offrire spunti di riflessione a chiunque cerchi nel pianoforte non uno strumento, ma un luogo di rivelazione. Bill Evans nasce nel 1929 a Plainfield, nel New Jersey, affacciandosi alla scena statunitense come musicista di rara intelligenza armonica, in grado di ridefinire il pianismo jazz con una voce interiore tesa alla verità del suono. La sua traiettoria artistica si sviluppa nell’ambito di una ricerca accordale che non si limita all’ornamento, ma scava nel parenchima sonoro, nella genetica interna della composizione e nel respiro stesso della forma.

Nel 1959 partecipa alla realizzazione di «Kind Of Blue», pagina capitale nella storia del jazz, in seno al sestetto di Miles Davis. Il suo contributo non si esaurisce nel ruolo di accompagnatore: Evans introduce un pensiero modale che orienta l’intero impianto del disco, suggerendo soluzioni armoniche che si distaccano dalla tradizione bebop per abbracciare una visione più contemplativa e rarefatta. Poco dopo, fonda un trio con Scott LaFaro e Paul Motian, struttura che si distingue per la parità dialogica tra gli strumenti, per la capacità di modellare un ambiente sonoro in cui ogni gesto musicale si fa parte di un discorso condiviso. La morte prematura di LaFaro nel 1961 segna una frattura insanabile, non solo nella formazione, ma nell’equilibrio psichico di Evans, che si ritira in un silenzio doloroso, interrotto solo da una lenta ripresa creativa. Nel 1963, con «Conversations With Myself», Evans sperimenta l’overdubbing, tecnica che gli consente di sovrapporre più linee pianistiche, generando una polifonia interiore, una sorta di dialogo con sé stesso che riflette la sua tensione verso una musica pensata, stratificata e capace di evocare dimensioni multiple. La collaborazione con Eddie Gomez, avviata nel 1966, si prolunga per oltre un decennio, offrendo nuove prospettive timbriche e una rinnovata vitalità espressiva. Composizioni come «Waltz for Debby» non si limitano a entrare nel repertorio degli standard, ma delineano un universo poetico in cui la melodia si fa memoria, la forma si fa gesto affettivo e l’armonia si apre ad una pluralità di significati. Album come «Alone», «The Bill Evans Album» e «Bill Evans At The Montreux Jazz Festival» testimoniano una continua evoluzione, una volontà di interrogare il pianoforte come spazio di riflessione e di confessione. La parabola esistenziale di Evans si intreccia con eventi tragici – la perdita della compagna Ellaine, il suicidio del fratello Harry – che ne minano la stabilità emotiva e lo conducono verso una dipendenza sempre più invasiva. La sua morte, avvenuta nel 1980 al Mount Sinai Hospital di New York, chiude una stagione irripetibile, ma non interrompe il flusso della sua eredità. Inserito nella «Jazz Hall of Fame» ed insignito di sette Grammy Awards su trentuno candidature, Evans continua a parlare attraverso le opere, che si offrono come luoghi di ascolto, di meditazione e di scoperta. Ogni nota, qualunque pausa, qualsiasi sfumatura armonica rievoca una voce che non cerca di spiegare, ma di suggerire

L’universo accordale di Bill Evans si articola come un ventaglio di relazioni interne, in cui la progressione degli accordi non obbedisce ad una logica funzionale rigida, bensì si dipana secondo traiettorie cromatiche, discendenti o per quinte, che generano una continuità sonora priva di cesure. L’impiego frequente di accordi con la nona, la undicesima e la tredicesima – talvolta arricchiti da alterazioni come la bemolle nona o la quinta aumentata – contribuisce a delineare una fisionomia armonica stratificata, in cui la tensione non si risolve, ma permane come elemento costitutivo della forma. Evans predilige sequenze modali che si distaccano dal sistema tonale tradizionale: nei suoi componimenti si osservano isole modali immerse in un contesto tonale, con modulazioni temporanee che non mirano alla suggestione. In «Time Remembered», ad esempio, la scelta di escludere sistematicamente il settimo dominante ed i suoi derivati genera un ambiente sonoro privo di attrazione tonale, in cui la progressione si fonda su movimenti di radice inusuali e sull’uso esteso delle parti superiori dell’accordo. Il tempo, nel pensiero musicale di Evans, non si materializza come griglia metronomica, ma si dilata e si contrae secondo una logica respiratoria. Il suo modo di tenere il tempo si fonda su una pulsazione interna, spesso suggerita più che esplicitata, che consente alla frase di espandersi con naturalezza. La fraseologia si distingue per una costruzione melodica che non cerca il virtuosismo, ma la precisione espressiva, ove ogni intervallo, appoggio o silenzio partecipa ad una procedura che si sviluppa con coerenza ed intensità. La composizione, per Evans, non è mai esercizio formale, ma riflessione sonora. Le sue pagine musicali si costruiscono mediante sovrapposizioni timbriche, contrappunti interiori, movimenti armonici i quali – come accennato – evocano Debussy e Ravel, ma che si radicano in una sensibilità jazzistica testa ad assimilare e trasformare. L’uso dell’overdubbing in «Conversations With Myself» conferma la volontà di sondare la polifonia come spazio mentale, come luogo in cui il pianista può moltiplicare la propria voce senza perdere coerenza. La sua scrittura pianistica si segnala per una distribuzione sapiente delle voci strumentali, in cui il basso non è mai mero fondamento, ma parte attiva del discorso; le componenti interne si muovono con autonomia, intessendo una trama espressiva che richiama il sistema corale bachiano. In tal senso, Evans si mostra come costruttore di forma, versatile nel plasmare l’armonia non come successione di accordi, ma come implantologia sonora in cui ogni elemento trova il proprio posto in virtù di una prerogativa strutturale.

Nel vasto reticolo del pianismo jazz tra gli anni Cinquanta e Settanta, Bill Evans non si staglia come figura isolata, ma come snodo sensibile, come crocevia in cui convergono tensioni, poetiche e grammatiche sonore differenti. Il suo linguaggio, interiormente articolato e armonicamente sofisticato, non nasce in opposizione agli altri, ma si definisce nel riflesso di una pluralità di voci, ciascuna portatrice di una propria logica musicale. Per comprendere la sua posizione – non topografica, ma relazionale – occorre immergersi in un labirinto critico, in cui ogni pianista si confronta con l’altro, si avvicina, si distanzia, si sovrappone e si nega. Horace Silver, ad esempio, incarna una scrittura fondata su cellule ritmiche incisive, su un impianto armonico che privilegia la funzione tonale e su una pulsazione che si radica nel gospel e nel blues. Evans, pur non rinnegando queste matrici, le trasfigura in un idioma più rarefatto, in cui la progressione s’insinua, e la melodia si lascia scoprire gradualmente. Silver costruisce, Evans modella; Silver afferma, Evans accenna. Tommy Flanagan, ad esempio, si muove con una compostezza che richiama la tradizione del jazz da camera: il suo tocco è sobrio, la frase si sviluppa con eleganza, senza mai forzare la struttura. Flanagan non tenta la sorpresa, ma la coerenza; non indulge nella retorica, ma nella misura. In questo, si avvicina a Cedar Walton, anch’egli versato nella costruzione di un impianto compositivo solido, in cui la funzione armonica conserva la propria identità. Tuttavia, Walton mostra una maggiore propensione alla verticalità, alla stratificazione ritmica, alla robustezza del gesto. Flanagan e Walton condividono una visione ordinata, ma divergono nella densità del tratto. Evans, rispetto a entrambi, si muove in una direzione più sfumata, ossia dissolve la funzione, lascia che l’accordo si apra in velature acustiche e che la pulsazione si dilati secondo una logica respiratoria. Eppure, proprio nella cura della forma, nella consapevolezza del dettaglio, Evans si riconnette a Flanagan; per contro, nella gestione del tempo, nella capacità di suggerire tensioni interne, si avvicina a Walton. Non si tratta di somiglianze, bensì di risonanze. Steve Kuhn, da parte sua, condivide con Evans la tensione verso l’impressionismo, ma la piega verso una sperimentazione più timbrica, più frammentata. Kuhn insegue subito la frattura; il suo modus agendi si orienta verso l’irregolarità ed in direzione di un desiderio di disgregazione. Evans, pur accogliendo l’irregolarità, la integra in un disegno armonico che conserva un ordine interno. Kuhn si avvicina a Denny Zeitlin, il cui pianismo si spinge verso la politonalità, la dissonanza ed una complessità che non intende essere decifrata ma vissuta. Zeitlin stratifica, Kuhn frammenta; entrambi destabilizzano, ma con modalità differenti. Andrew Hill si colloca in una zona ancora più radicale, in cui la sua partitura si regge su un atteggiamento di discontinuità e su una tensione apparentemente irrisolta. Hill rompe, Zeitlin stratifica, Kuhn dissolve. Evans, rispetto a loro, conserva una coerenza formale, una volontà di equilibrio, una propensione alla la sintesi. Eppure, nella comune ricerca di un jazz che non descriva, ma interroghi, si intravede una convergenza e una risonanza sotterranea.

McCoy Tyner, con la sua potenza ritmica e la verticalità armonica, si attesta come elemento antitetico: Tyner scolpisce, Evans cesella; Tyner espande, Evans approfondisce. Eppure, nella comune adesione alla modalità, nella ricerca di un linguaggio che si distacchi dalla funzione tonale, s’intravede una certa compliance. Tyner si avvicina a Walton per la robustezza del gesto, ma se ne distanzia per la tensione ascensionale e per la volontà di trascendenza. Red Garland, a sua volta, si distingue per un pianismo più percussivo, più marcato, in cui il blocco accordale – il celebre «locked hands» – diventa cifra stilistica. Garland insegue la solidità del gesto e la chiarezza della funzione. Evans, rispetto a Garland, si spinge verso la direzione opposta, ossia dissolve la funzione, stratifica le voci, lascia che l’accordo si apra in velature acustiche. Eppure, entrambi condividono un’acclarata consapevolezza del ruolo del pianoforte come strumento orchestrale, capace di allargare gli spazi, di evocare timbri, di tratteggiare fisionomie acustiche. Wynton Kelly, invece, si muove con una leggerezza swingante, con una pulsazione che si distende con naturalezza. Il suo fraseggio è rotondo, brillante, e la sua cantabilità si articola con spontaneità. Kelly si avvicina a Flanagan per la sobrietà, ma se ne distanzia per la brillantezza estroversa. Evans, rispetto a Kelly, abbandona la leggerezza swingante per abbracciare una temporalità più interiore e più meditativa. Eppure, nella comune tensione verso la cantabilità, si riconoscono. Tra Silver e Kelly si può intravedere un punto di contatto con Evans. Entrambi, pur da prospettive differenti, condividono con Bill una proiezione verso l’implemento di un ambiente sonoro coerente, in cui il pianoforte si integra in un sistema relazionale. Evans, rispetto a Silver, rinuncia alla forza assertiva del groove; rispetto a Kelly, abbandona la leggerezza swingante per abbracciare una temporalità più respirata e più interiore. Ran Blake, infine, si muove in una dimensione cinematica, evocativa, in cui il silenzio assume valore strutturale. Blake suggerisce e lascia affiorare. Evans condivide questa immersione verso l’invisibile, ma la traduce in una scrittura più variegata e più cementata. Blake si affida all’ombra, Evans alla velatura. In questo labirinto, ogni figura richiama l’altra, si confronta, si distanzia e si avvicina. Non esistono opposizioni nette, ma traiettorie che s’intersecano, che si rifrangono e che mutano. Evans si definisce per risonanza, tanto che il suo pianismo si nutre di tutte queste voci, le accoglie, le trasfigura, le restituisce in una forma che continua a vibrare.

Bill Evans assimila e rielabora una pluralità di modelli, tanto afro-americani quanto euro-americani, secondo una logica di interiorizzazione che non si limita alla citazione, ma trasforma ogni riferimento in materia espressiva personale. La sua formazione accademica, nutrita di cultura eurodotta, non esclude l’influenza determinante esercitata da Bud Powell, Nat King Cole e soprattutto Lennie Tristano, il cui pensiero contrappuntistico e la predilezione per l’improvvisazione non idiomatica trovano eco nella scrittura evansiana. Dal versante afro-americano, Evans recepisce la lezione di Charlie Parker e Miles Davis, ma non ne adotta la retorica virtuosistica, optando per preferisce una sintassi più vaporizzata, una trama tematica basata sulla sospensione, l’attesa e l’articolazione di micro-eventi sonori. L’influenza di Art Tatum, pur presente nella padronanza tecnica, viene filtrata attraverso un gusto per la sottrazione, per la scelta ponderata dell’atteggiamento formale. La differenza non risiede nella provenienza etnica dei modelli, bensì nella modalità di assorbimento. Il pianista non si pone come epigono, ma come artigiano del suono, in grado di far convergere le istanze del bebop, del cool jazz e della musica colta europea in un impianto compositivo coerente. La sua «compliance» – intesa come adesione consapevole a un sistema di valori jazzistici- si manifesta nella tendenza a rispettare le strutture formali senza mai irrigidirle, di evocare idiomi differenti senza mai sovrapporli in modo meccanico. La sovrapposizione di modelli non genera un collage, piuttosto una sintesi, dove il blues, presente come sottofondo emotivo, non viene mai esibito. Per contro, la poliritmia afro-americana si insinua nel fraseggio, nella gestione del tempo, nella scelta di accenti irregolari che destabilizzano la pulsazione regolare. In questo senso, la sua musica non si pone come luogo di incontro tra culture, bensì come spazio di risonanza, in cui le voci del passato – Monk, Ellington ed Hancock – non si sovrappongono, ma si rifrangono, generando una trama sonora che non si può ricondurre ad un’unica genealogia. Il nome di Bill Evans non agisce come centro gravitazionale, bensì quale principio di vibrazione, non essendo il punto da cui si parte, ma quello che continua a risuonare, anche quando non viene evocato.