Louis Moholo-Moholo: suono, rito e resistenza nell’orizzonte diasporico

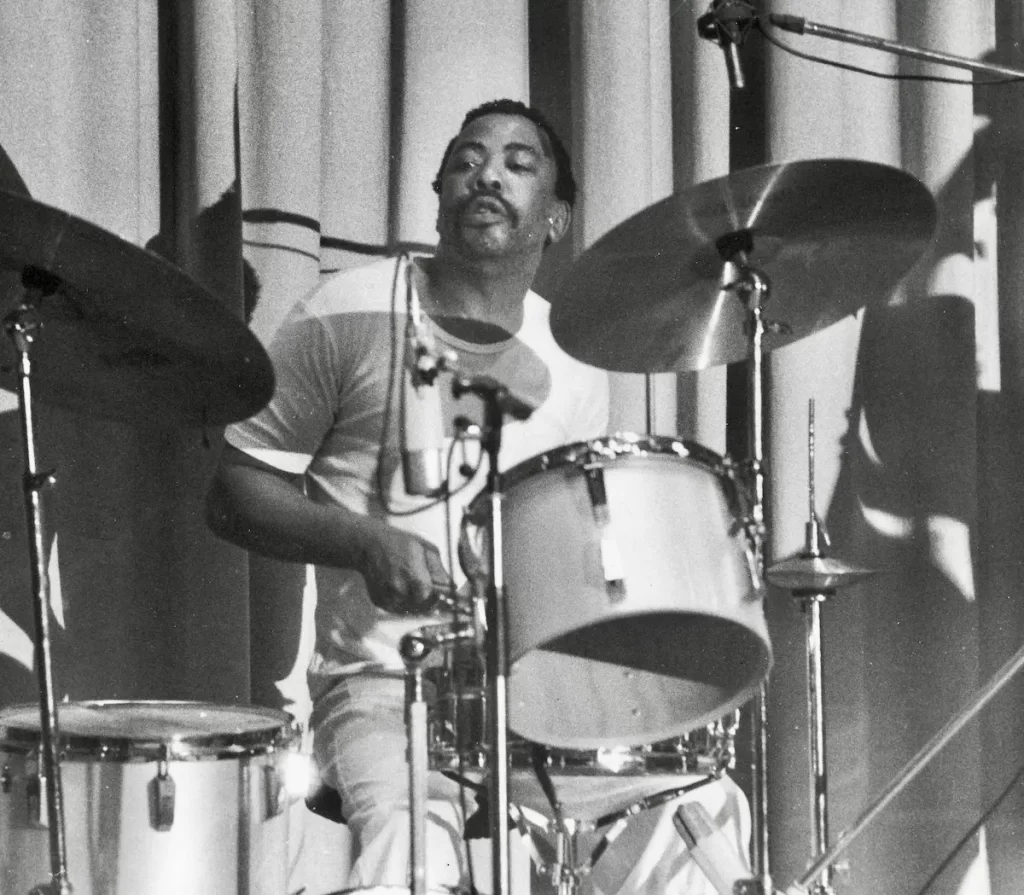

Louis Moholo-Moholo

Un musicista che non solo ha ridefinito il ruolo della batteria nel jazz moderno, ma ha incarnato, con la propria esistenza, la possibilità di trasformare l’esilio in creazione, la diaspora in comunità, la memoria in futuro. In un’epoca segnata da fratture e migrazioni, la sua voce rimane testimonianza viva di un’attualità, in cui il ritmo diventa atto di resistenza e di liberazione.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La linea diasporica che attraversa il jazz del Novecento e della contemporaneità non può essere compresa come un susseguirsi frammentario di nomi ed episodi, ma piuttosto come un continuum carsico, una corrente sotterranea che emerge in forme diverse e che mantiene costante un nucleo di senso, ossia la musica come strumento di resistenza, di memoria e di affermazione identitaria. L’esperienza sudafricana in esilio ne costituisce forse la matrice più evidente, ma non l’unica. Con i Blue Notes e con le successive declinazioni comunitarie dei Brotherhood Of Breath, Louis Moholo-Moholo ed i suoi compagni hanno offerto al pubblico europeo non semplicemente un nuovo linguaggio improvvisativo, bensì la traduzione sonora di una condizione storica: l’esilio imposto dall’apartheid, la necessità di rendere udibile l’ingiustizia e l’urgenza di trasfigurare il dolore in energia creativa. La batteria, nelle mani del musicista sudafricano, non scandiva il tempo per accompagnare gli altri, ma diventava organismo narrante, corpo sonoro che parlava al posto di una comunità privata della parola nello spazio politico.

Questo tratto, lungi dall’essere un episodio circoscritto, si inserisce in una tradizione diasporica più ampia, che ha attraversato l’Atlantico per decantarsi anche negli Stati Uniti. La musica afro-americana degli anni Sessanta e Settanta, dal free jazz di Albert Ayler e Cecil Taylor alle visioni militanti di Archie Shepp e Max Roach, riconobbe negli esuli sudafricani una consonanza immediata, in cui la lotta contro l’apartheid dialogava con quella per i diritti civili, e la musica diventava medium condiviso di protesta e di emancipazione. L’affinità non riguardava soltanto il contenuto politico, ma anche la forma musicale, in cui la rinuncia al rigore metronomico, la poliritmia intesa come metafora di pluralità e la tensione collettiva sostituiva l’egemonia del solista e l’idea di un tempo intesa non più come misura ma flusso, memoria e respiro comunitario. Nelle generazioni successive questo filo non si è interrotto, ma ha assunto configurazioni nuove. Abdullah Ibrahim, anch’egli forgiato dall’esperienza dell’esilio, ha mantenuto la memoria dei canti sudafricani trasfigurandola in un lirismo pianistico che ha trovato in Europa ed in America interlocutori attenti. Mulatu Astatke, con l’ethio-jazz, ha compiuto un’operazione affine, ossia far dialogare la radice africana con le strutture modali ed improvvisative del jazz, trasformando la diaspora in linguaggio cosmopolita. In entrambi i casi la dimensione politica resta sottesa, considerando l’arte non come evasione, ma come riaffermazione culturale e storica.

Nella contemporaneità, questa linea diasporica ha trovato nuova vitalità soprattutto a Londra, dove musicisti come Shabaka Hutchings, Moses Boyd o Nubya Garcia hanno rielaborato l’eredità sudafricana e caraibica intrecciandola con le urgenze del presente, vale a dire l’afro-futurismo, il dialogo con hip-hop e grime, l’idea del jazz come musica comunitaria che appartiene alle strade, ai centri sociali, alle nuove diaspore urbane. Non si tratta di una riproposizione museale, ma di una trasmissione di energie, dove la memoria dei Blue Notes vive nei flussi percussivi di Boyd, nella tensione rituale delle formazioni di Hutchings, nella coralità dei progetti che restituiscono al jazz il suo ruolo di linguaggio collettivo e politico. La linea diasporica africana, dunque, non si limita a un contributo strumentale o tecnico, ma propone un paradigma culturale: fare del jazz non soltanto un campo di sperimentazione formale, bensì un atto sociale, un rito di comunità e di resistenza. Se la batteria di Moholo-Moholo raccontava l’esilio e la lotta contro l’apartheid, i suoi eredi contemporanei raccontano l’esperienza migrante, le nuove periferie, le tensioni postcoloniali del presente. In entrambi i casi, la musica non si chiude nell’autonomia estetica, ma si apre come gesto politico, memoria incarnata e promessa di liberazione.

Louis Tebogo Moholo-Moholo, nato a Città del Capo il 10 marzo 1940, occupa un posto eminente nella storia del jazz contemporaneo, non soltanto quale batterista di straordinaria inventiva, ma come testimone di una vicenda artistica e umana segnata dall’esilio, dalla diaspora e dalla resistenza culturale. Cresciuto in una famiglia di musicisti, si avvicinò alla batteria da autodidatta, forgiando un linguaggio percussivo che, sin dagli esordi, rivelava un’urgenza espressiva inusitata. Già nel 1962, alla guida dei Cordettes, vinse il primo premio come miglior batterista al Johannesburg Jazz Festival, imponendosi come una delle voci più originali della scena sudafricana. L’anno successivo entrò a far parte dei Blue Notes di Chris McGregor, insieme a Dudu Pukwana, Nikele Moyake, Johnny Dyani e Mongezi Feza: una compagine che segnò una svolta epocale, sia per la radicalità del linguaggio musicale sia per la scelta, nel 1964, di non rientrare in patria dopo l’invito al Festival di Antibes. Quella decisione sancì l’avvio di un lungo esilio, che avrebbe condotto il gruppo prima in Svizzera e poi a Londra, dove il nucleo sudafricano contribuì a rinnovare profondamente il tessuto improvvisativo europeo. La fusione tra melodie township, energia rituale e ardimenti d’avanguardia trovò nel drumming di Moholo-Moholo una forza propulsiva decisiva, capace di trasmutare l’esperienza della diaspora in materia sonora. Nella capitale britannica, il batterista divenne presto figura di riferimento per numerose formazioni, dai Brotherhood Of Breath di McGregor ai progetti con Mike Osborne, Irene Schweizer, Peter Brötzmann, Keith Tippett e Harry Miller, senza trascurare le esperienze oltreoceano con Archie Shepp, Roswell Rudd e John Tchicai. La sua energia inesauribile, spesso paragonata a quella di Elvin Jones, non si traduceva mai in semplice virtuosismo; per contro la batteria era trattata come orchestra autonoma, capace di generare flussi poliritmici complessi e un impasto timbrico in cui densità e leggerezza convivevano. Ogni accento si trasformava in gesto narrativo, ogni colpo in parola di un discorso che non ammetteva subalternità. A partire dagli anni Ottanta, il batterista africano assunse un ruolo sempre più centrale anche come leader, fondando ensemble quali i Moholo’s Unit, Spirit Rejoice, Culture Shock, African Drum Ensemble e soprattutto Viva La Black, in cui seppe aggregare generazioni diverse di musicisti britannici e africani. Le sue formazioni, animate da solisti come Paul Rogers, Claude Deppa, Jason Yarde, Steve Williamson e Alexander Hawkins, non furono mai semplici laboratori d’improvvisazione, ma comunità sonore, in cui la memoria degli antenati e la ricerca di nuove frontiere si annodavano in modo inscindibile. L’estetica ded batterista africano si definisce dunque nella tensione tra vitalità ritmica e dimensione memoriale. Le sue percussioni non scandiscono soltanto il tempo, ma lo deformano, lo moltiplicano, lo rendono plurale. Trattasi di una musica che, pur nella sua furia incandescente, sa restituire compassione e dedizione. La testimonianza giunge dai molti omaggi ai compagni caduti, da «Blue Notes For Mongezi» a «For The Blue Notes», fino agli ultimi progetti che portano avanti il lascito di un’intera generazione. Se l’influenza di figure come Elvin Jones, John Coltrane e Albert Ayler ha alimentato il suo immaginario, Moholo-Moholo ha saputo tradurre quelle suggestioni in un linguaggio irriducibile, intriso di Africa e proiettato nel cosmo. La sua arte non conosceva compromessi, sia nelle formazioni di massa come nei duetti più intimi, con pianisti del calibro di Cecil Taylor o Keith Tippett, la sua voce restava inconfondibile, un canto percussivo che celebrava la gioia della vita e insieme denunciava le ferite della storia.

Louis Moholo-Moholo, pur provenendo da una traiettoria specificamente sudafricana, si colloca in dialogo ideale con un ampio spettro di batteristi afro-americani ed americani del Novecento, dai pionieri della modernità fino alle avanguardie radicali. Le affinità e le divergenze con queste figure permettono di comprendere meglio la sua singolarità. Elvin Jones costituisce il riferimento più immediato. La sua concezione poliritmica, fluida e torrenziale, esercitò sul batterista africano un influsso evidente. Come Jones nel quartetto di Coltrane, anche Moholo concepisce la batteria non come mero sostegno, ma come forza propulsiva che trasforma la trama ritmica in un continuum organico. Tuttavia, laddove Jones mantiene una costante tensione verso la ciclicità e l’onda lunga del tempo, Moholo inserisce fratture, improvvisi scarti, accensioni che riflettono una dimensione più tellurica e rituale, vicina alla pulsazione comunitaria africana. Sunny Murray, protagonista del free jazz newyorkese con Cecil Taylor e Albert Ayler, offre un’altra chiave di lettura. Murray introdusse la batteria come flusso atmosferico, liberando il tempo dall’obbligo della scansione metrica. Moholo si avvicina a questa concezione, soprattutto per la capacità di generare una corrente continua di energia, ma a differenza di Murray conserva una marcata corporeità e un radicamento nel canto e nella danza, elementi che derivano dalle sue origini sudafricane. Milford Graves, con il suo drumming inteso come rito e linguaggio corporeo totale, costituisce un ulteriore parallelo. Entrambi condividono la dimensione ritualistica ed il carattere quasi sciamanico della performance. Tuttavia, mentre Graves esplora un universo percussivo che tende a sganciarsi dalla linearità jazzistica per abbracciare cosmologie sonore personali, Il batterista africano mantiene sempre un legame con la memoria collettiva della migrazione, traducendo il rito in gesto politico e comunitario. Un confronto interessante si stabilisce anche con Andrew Cyrille, erede di Murray ma capace di sintetizzare rigore architettonico e libertà. Come Cyrille, Moholo padroneggia la capacità di muoversi tra strutture rigorose e improvvisazione radicale, ma laddove il primo conserva una disciplina quasi geometrica, il secondo predilige l’irregolarità come principio vitale. Infine, non va dimenticato Max Roach, non solo per l’influenza tecnica, ma per il ruolo del batterista come coscienza politica. Roach concepiva la batteria quale veicolo di denuncia e di rivendicazione (si pensi a We Insist!); Moholo, pur da una prospettiva diversa, ne raccoglie l’eredità etico-politica, trasformando la propria musica in un atto di resistenza contro l’apartheid e contro ogni forma di oppressione. Il batterista sudafricano dialoga con Jones, Murray, Graves, Cyrille e Roach, condividendo con ciascuno aspetti specifici, quali la potenza propulsiva, la fluidità temporale, la ritualità corporea, la disciplina formale e l’impegno politico. Ciò che lo distingue, però, è l’inscindibile legame con il patrimonio sonoro sudafricano, al punto che il suo drumming non è mai mera sperimentazione astratta, ma incarna un vissuto collettivo che trasforma il batterista in custode della memoria e in araldo di una modernità migratoria.

Il filo che lega l’esilio sudafricano degli anni Sessanta all’afro-futurismo londinese contemporaneo si presenta come una traiettoria diasporica in cui la musica assume il ruolo di archivio della memoria e di dispositivo di immaginazione politica. Quando i Blue Notes lasciarono il Sudafrica nel 1964, scegliendo di non rientrare dopo il Festival di Antibes, compirono un atto che oltrepassava la sfera artistica: il loro esilio divenne il segno tangibile dell’impossibilità di fare musica liberamente in un contesto dominato dall’apartheid. La loro presenza in Europa trasformò il jazz non soltanto sul piano estetico, con l’innesto delle melodie township e delle pulsazioni rituali nelle trame improvvisative, ma anche su quello simbolico, facendo della scena musicale un luogo di resistenza e di testimonianza. L’energia di quella diaspora non si disperse negli anni successivi: alimentò una rete di collaborazioni, contaminazioni e sodalizi che fece della capitale britannica uno dei centri nevralgici di una modernità musicale diasporica. I Brotherhood Of Breath, guidati da Chris McGregor e animati da Moholo-Moholo, furono un esempio di comunità sonora transnazionale, capace di radunare musicisti africani ed europei in una dimensione corale che trasmetteva, insieme alla furia improvvisativa, un senso di solidarietà politica. La musica si faceva dunque comunità mobile, capace di resistere alle fratture geografiche e sociali attraverso l’invenzione sonora. Questa eredità, sedimentata nel tessuto urbano londinese, riemerge oggi nelle esperienze afro-futuriste di Shabaka Hutchings, Moses Boyd, Nubya Garcia e dei collettivi che li circondano. In essi si ritrova la stessa urgenza di fondere radici africane e linguaggi contemporanei, ma la prospettiva si allarga: se i Blue Notes denunciavano la violenza dell’apartheid, gli eredi londinesi testimoniano le contraddizioni della città postcoloniale, le nuove marginalità, le forme attuali di segregazione culturale. L’uso di poliritmie, l’ibridazione con hip-hop, grime e dub, la costruzione di ensemble collettivi richiamano direttamente la lezione sudafricana, ma la proiettano in una dimensione futuribile, dove la diaspora non è solo memoria di un trauma, ma anche orizzonte immaginativo e possibilità di reinventare il futuro. Si può dunque affermare che la linea che dal 1964 giunge sino all’oggi non rappresenta una semplice continuità stilistica, bensì un’eredità etico-politica trasmessa attraverso il suono: dall’esilio come gesto di sopravvivenza e denuncia, fino all’afro-futurismo come gesto di reinvenzione e di riscatto, la musica diasporica sudafricana ha fatto della batteria, del sax, del collettivo improvvisativo e della coralità un linguaggio in grado di trasmutare la storia in energia immaginativa. Londra, da rifugio degli esuli, si è trasformata così in laboratorio di un futuro possibile, in cui il jazz non è mai soltanto un genere, ma un atto politico e visionario.

Registrato all’indomani della morte prematura del trombettista Mongezi Feza, «Blue Notes For Mongezi» (1976, Ogun) rappresenta forse il vertice emotivo della diaspora sudafricana. Moholo si unisce a Chris McGregor, Dudu Pukwana e Johnny Dyani in una lunga improvvisazione collettiva che assume i tratti di un requiem rituale. La musica si sviluppa come un lamento corale, in cui la batteria evoca i ritmi funebri delle cerimonie bantu, alternando pulsazioni telluriche a silenzi gravidi di tensione. La religiosità non viene dichiarata in forma dogmatica, ma affiora come spirito comunitario, mentre la musica diventa preghiera collettiva, simile ai canti di lamentazione che accompagnano i funerali nei villaggi africani. L’intera opera può essere letta come traduzione sonora di ciò che in letteratura si ritrova nei poemi elegiaci di Wole Soyinka o nelle prose di Ngũgĩ wa Thiong’o, dove la memoria dei caduti si trasforma in atto politico e culturale. Accanto a Moholo in «Spirits Rejoice!» (1978, Ogun) troviamo qui un collettivo allargato che include Pukwana, Dyani, Harry Miller e altri compagni di esilio. Il titolo, tratto da un celebre spiritual, rivela già la dimensione religiosa e celebrativa del progetto, ossia non una musica di lutto, ma un canto di resurrezione, un inno alla vita che resiste nonostante l’oppressione. Moholo trasforma il suo set percussivo in un coro di tamburi che ricorda le liturgie pentecostali sudafricane, dove il ritmo non accompagna soltanto il canto ma diventa il veicolo stesso del sacro. Le improvvisazioni, fitte e poliritmiche, ricordano i sermoni collettivi, mentre le linee melodiche dei fiati evocano la coralità delle chiese nere. Come nei romanzi di Chinua Achebe, la comunità emerge come protagonista, tanto che la musica non appartiene al singolo, ma è corpo collettivo, rito condiviso. Con una sinergica formazione, comprendente Sean Bergin, Pule Pheto, Johnny Mbizo Dyani, e più tardi giovani partner britannici, Moholo afferma un progetto dichiaratamente politico. Il titolo stesso di «Viva La Black» (1981, Ogun) diventa un grido di liberazione, che coniuga la memoria sudafricana alla temperie delle lotte afro-americane e terzomondiste. La batteria diventa tamburo di battaglia, un ngoma traslato sul drum set occidentale. I temi si nutrono di melodie township e di inni popolari sudafricani, riforgiati nell’improvvisazione radicale. Vi è in questo lavoro una dimensione letteraria che richiama i poeti della resistenza anti-apartheid, da Keorapetse Kgositsile a Mazisi Kunene, poiché la musica stessa si pone come parola incarnata e testimonianza in assenza di parole.

In «For the Blue Notes» (1987, Ogun), Moholo guida un ensemble internazionale (con Harry Beckett, Evan Parker, Courtney Pine, Keith Tippett, tra gli altri) per celebrare la memoria dei compagni di esilio. Ogni traccia sancisce un atto di ricordo, un modo per riattivare la presenza dei musicisti scomparsi attraverso la performance. La batteria di Moholo si fa voce narrante, mentre nei suoi colpi vi è la scansione del tempo come memoria, un groove non lineare ma circolare, che richiama le concezioni africane della temporalità dove passato e presente convivono. Dal punto di vista religioso, l’album assume il carattere di libazione, un’offerta rituale ai defunti, come nelle cerimonie in cui il tamburo serve ad evocare gli avi. In letteratura questa concezione risulta affine alla poetica di Derek Walcott, in cui la diaspora e la memoria diventano motore di creazione. In «Ancestors » (2012, Ogun), realizzato in duo con il pianista Alexander Hawkins, Moholo raggiunge una delle vette più alte della sua maturità. Nel disco non si ravvisa la coralità dei grandi ensemble, ma un dialogo intimo in cui la batteria custodisce la voce degli antenati, come suggerisce il titolo. Il drumming assume caratteri di meditazione e di invocazione, divenendo non soltanto energia propulsiva, ma voce che interroga, ricorda e sospende. Hawkins, con il suo pianismo visionario, offre una controparte che evoca i paesaggi interiori della diaspora. La religiosità si manifesta in forma meditativa, quasi monastica, mentre le allusioni alla tradizione orale africana fanno di questo album una sorta di racconto mitico. La letteratura africana contemporanea, da Ben Okri a Nuruddin Farah, offre paralleli significativi, laddove la musica diventa mito vivente e luogo in cui gli antenati parlano al presente. Questi cinque album non delineano soltanto la parabola creativa di Moholo-Moholo, ma costruiscono una vera e propria narrazione: dal Requiem per Mongezi alla celebrazione collettiva di Spirits Rejoice!, dalla militanza di Viva La Black alla memoria rituale di For The Blue Notes, fino alla meditazione sugli antenati in duo con Hawkins. In ognuno di essi la batteria non è mai semplice strumento musicale, ma organo liturgico, voce politica e pagina letteraria, in grado di connettere la cultura africana alla modernità diasporica, l’esilio alla speranza, il passato al futuro. All’indomani della sua scomparsa, avvenuta il 13 giugno 2025, dopo una lunga malattia, resta l’eredità di un musicista che non solo ha ridefinito il ruolo della batteria nel jazz moderno, ma ha incarnato, con la propria esistenza, la possibilità di trasformare l’esilio in creazione, la diaspora in comunità, la memoria in futuro. In un’epoca segnata da fratture e migrazioni, la sua voce rimane testimonianza viva di un’attualità, in cui il ritmo diventa atto di resistenza e di liberazione.