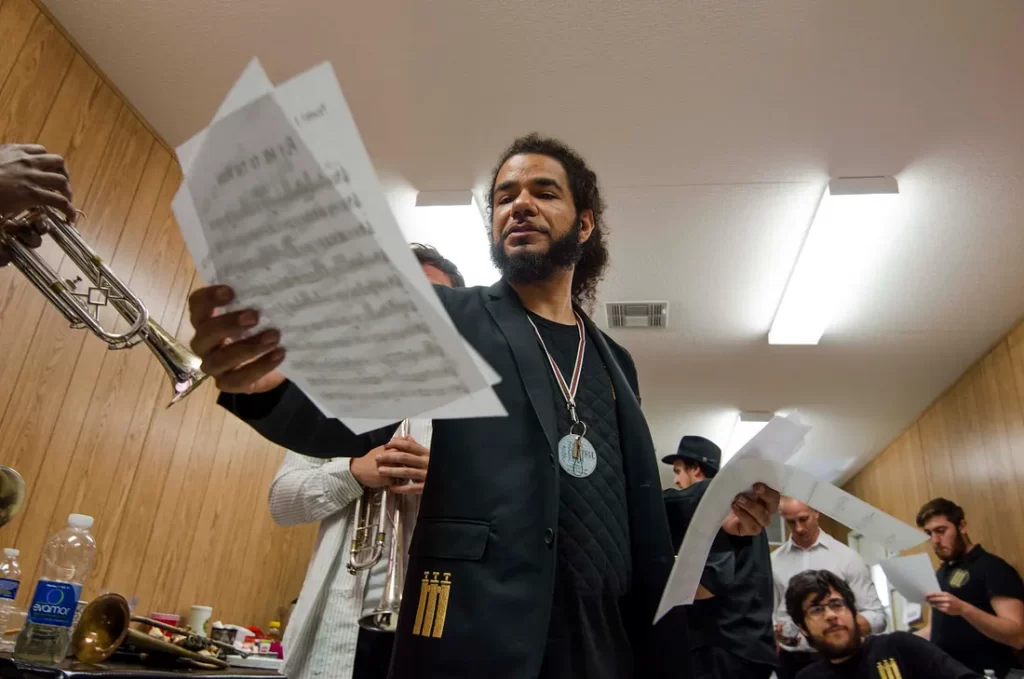

Ashlin Parker: il jazz come comunità, tra geografie sonore e traiettorie identitarie

Ashlin Parker

Ashlin Parker si pone come erede ed innovatore, come ponte tra la memoria e la sperimentazione, tra il rigore formale e la libertà espressiva. Il suo rapporto con i grandi trombettisti afroamericani del Novecento non si esaurisce nella reverenza, ma si traduce in una pratica musicale che interroga il passato per reinventare il presente.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Ashlin Parker rappresenta una delle voci più consapevoli e articolate del jazz odierno. La sua attività, radicata nel tessuto musicale di New Orleans, si sviluppa lungo direttrici molteplici: dalla prassi orchestrale alla dimensione cameristica, dall’insegnamento alla costruzione di comunità artistiche. Trombettista dalla tecnica raffinata e dal pensiero armonico lucido, evita ogni rigidità idiomatica, preferendo un approccio mobile e relazionale, capace di attraversare idiomi e contesti senza mai cedere all’eclettismo fine a se stesso. La sua ricerca si nutre di una tensione costante fra memoria e progetto, fra oralità e scrittura, fra gesto improvvisativo e costruzione formale.

La sua voce strumentale, riconoscibile per la varietà fonica e la ricchezza espressiva, ha suscitato l’ammirazione di critici e colleghi, i quali ne hanno celebrato la capacità di alternare passaggi lirici ed incendiari, vibrati brillanti e staccati fulminei, fraseggi legati di squisita eleganza e duetti contrappuntistici di vibrante energia. Tali qualità, lungi dall’essere meri ornamenti tecnici, si rivelano strumenti di espressione sonora, tesi ad evocare ambientazioni emotive e tensioni drammaturgiche con rara efficacia. La dimensione internazionale del suo operato si manifesta in una costellazione di collaborazioni che l’hanno condotto in ogni angolo del globo, dal Brasile alla Russia, dall’India alla Nuova Zelanda, in un itinerario che riflette non soltanto la sua statura artistica, ma anche una profonda vocazione al dialogo interculturale. In questo contesto s’inserisce il progetto Trumpet Mafia, laboratorio creativo e collettivo transnazionale che fonde elementi di jazz, hip hop e improvvisazione libera, dando vita a performance di forte impatto emotivo e sociale. Nato nel cuore pulsante di New Orleans, il collettivo ha conquistato palcoscenici prestigiosi, dal JazzAscona Festival alla Satchmo SummerFest, ricevendo riconoscimenti quali l’OffBeat Magazine’s Best Of The Beat Award e il privilegio di chiudere con un tributo a Louis Armstrong le edizioni 2018 e 2019 del celebre festival.

Parallelamente all’attività concertistica, Parker ha intessuto una fitta rete di collaborazioni con ensemble e artisti di altissimo profilo, tra cui spiccano nomi quali Ellis Marsalis, Terence Blanchard, Dee Dee Bridgewater, Aretha Franklin e Wynton Marsalis. La sua presenza in oltre trenta registrazioni discografiche dal 2009 al 2021 testimonia una prolificità che non si esaurisce nella mera produzione, ma si traduce in una costante ricerca timbrica e formale, come dimostrano le sue interpretazioni in brani quali “Java”, “Someday We’ll All Be Free” e “Indian Red”, in cui la tromba diviene voce narrante e strumento di introspezione. La sua attività didattica, radicata in un approccio olistico e inclusivo, si articola attraverso corsi universitari, masterclass, summer institutes e lezioni private, rivolte tanto a giovani musicisti quanto a professionisti in formazione. Presso la Tulane University, dove riveste il ruolo di Professor of Practice, e al Ellis Marsalis Center For Music, il suo insegnamento si afferma come un atto di responsabilità culturale, volto a trasmettere non soltanto competenze tecniche, ma anche consapevolezza storica e senso di appartenenza. Numerosi riconoscimenti coronano il suo percorso, tra cui il Grammy Award condiviso con la New Orleans Jazz Orchestra per l’album Book One, lo Spirit of Satchmo Award per il contributo alla vita musicale della città, e le nomination come miglior trombettista e artista jazz contemporaneo. Tali onorificenze, pur significative, non esauriscono la portata del suo contributo, che si manifesta soprattutto nell’abilità a generare comunità, stimolare il pensiero critico e promuovere una visione del jazz come pratica viva, inclusiva e trasformativa.

La figura di Ashlin Parker, nel contesto del trombettismo afroamericano del XXI secolo, si colloca in un dialogo fecondo e stratificato con le grandi voci del Novecento, non tanto come epigono, quanto come interprete consapevole di una tradizione che egli rilegge con spirito critico e tensione innovativa. Il suo linguaggio strumentale, pur radicato nella grammatica jazzistica canonica, si distingue per una plasticità della fisionomia sonora ed una varietà espressiva che lo avvicinano, per certi aspetti, a figure quali Clifford Brown, Lee Morgan, Freddie Hubbard e, in misura più concettuale, a Miles Davis e Nicholas Payton. Sul piano timbrico, Parker predilige una sonorità opulenta, rotonda, capace di modulare con agilità tra il lirismo e l’irruenza. In ciò si ravvisa una prossimità con la cantabilità brunita di Brown, ma anche con la brillantezza tagliente di Morgan, specie nei passaggi più ritmicamente serrati. Tuttavia, laddove Brown tendeva a una compostezza quasi classica e Morgan a una veemenza urbana, Parker introduce elementi di growl, vibrato e articolazioni ibride che evocano la libertà e l’aura fonica di Hubbard, pur filtrata attraverso una sensibilità contemporanea che non disdegna incursioni nel funk, nell’hip-hop e nella musica elettronica. Dal punto di vista accordale, la sua scrittura e improvvisazione si muovono con disinvoltura tra le strutture modali e le progressioni bebop, ma con una predilezione per le tensioni armoniche e le sovrapposizioni ritmiche che richiamano l’approccio di Davis nel periodo elettrico. Non si tratta di imitazione, bensì di assimilazione e rielaborazione, ossia Parker non cita, ma metabolizza. La sua partecipazione a progetti come Trumpet Mafia, che mescolano jazz tradizionale e linguaggi urbani, conferma una volontà di superare le dicotomie tra mainstream ed avanguardia, tra scrittura e improvvisazione, tra singolarità e collettività. In termini di interazione con altri trombettisti, la sua collaborazione con Nicholas Payton risulta particolarmente significativa. Payton, noto per la sua critica radicale alla nomenclatura jazz e per la proposta del concetto di BAM (Black American Music), rappresenta un punto di riferimento ideologico e musicale per Parker, che ne condivide l’istanza di ridefinizione identitaria e pedagogica. La presenza di Payton all’interno del collettivo Trumpet Mafia non è soltanto un omaggio, ma un atto di continuità generazionale e di trasmissione del sapere. La dimensione comunitaria del suo lavoro, in particolare attraverso l’insegnamento e la creazione di spazi condivisi di apprendimento e performance, lo avvicina alla figura di Wynton Marsalis, con cui condivide l’attenzione per la didattica e la valorizzazione della tradizione. Tuttavia, laddove Marsalis tende ad una visione più conservatrice del jazz, Parker si mostra più aperto alla contaminazione e alla fluidità dei generi, in linea con le istanze postmoderne e trans-culturali del nostro tempo. Ashlin Parker si pone come erede ed innovatore, come ponte tra la memoria e la sperimentazione, tra il rigore formale e la libertà espressiva. Il suo rapporto con i grandi trombettisti afroamericani del Novecento non si esaurisce nella reverenza, ma si traduce in una pratica musicale che interroga il passato per reinventare il presente.

Nel contesto del jazz afroamericano contemporaneo, Ashlin Parker si colloca in una posizione di snodo tra la tradizione e le nuove istanze estetiche, distinguendosi per una visione inclusiva e comunitaria che lo rende figura peculiare rispetto ai suoi pari. L’interazione con le più recenti realtà del jazz statunitense non si limita alla partecipazione performativa, ma si articola sulla scorta di progetti collettivi, attività didattiche ed una costante riflessione sul ruolo del musicista all’interno della società. Tra i suoi principali interlocutori generazionali si annoverano artisti come il già citato Nicholas Payton, Christian Scott aTunde Adjuah, Keyon Harrold e Theo Croker. Con Payton, in particolare, si instaura un rapporto di continuità ideologica e musicale: entrambi condividono l’istanza di ridefinizione del jazz come Black American Music (BAM), rifiutando le etichette imposte da una storiografia eurocentrica e rivendicando la matrice culturale afroamericana del linguaggio musicale. Rispetto a Christian Scott, noto per il suo approccio cinematico e per l’elaborazione del concetto di stretch music, Parker si distingue per una maggiore aderenza alla prassi jazzistica tradizionale, pur contaminata da elementistreet-music e funkified. La sua scrittura, meno orientata alla destrutturazione formale, si fonda su una profonda conoscenza dell’armonia e della retorica jazz, che egli trasmette anche attraverso l’insegnamento universitario e la formazione giovanile. Con Keyon Harrold, trombettista dalla forte impronta soul e R&B, Parker condivide la capacità di muoversi tra generi e contesti, ma si differenzia per una minore esposizione mediatica e una più marcata vocazione pedagogica. Theo Croker, infine, rappresenta un’altra traiettoria possibile del trombettismo afroamericano contemporaneo, più incline alla sperimentazione psichedelica e all’ibridazione con sonorità globali. Parker, pur aperto alla contaminazione, mantiene una maggiore coerenza stilistica, radicata nella tradizione di New Orleans e nella prassi orchestrale, come dimostra la sua lunga militanza nella New Orleans Jazz Orchestra e la collaborazione con Ellis Marsalis, figura storica di rilievo. Ashlin Parker s’interfaccia con le realtà più avanzate del jazz afroamericano non attraverso la competizione, ma mediante la costruzione di reti, la valorizzazione della memoria e la promozione di pratiche condivise. La sua distinzione rispetto ai pari risiede nella capacità di coniugare eccellenza artistica e responsabilità sociale, in un equilibrio raro tra virtuosismo e umanità.

Nel panorama europeo e italiano del jazz contemporaneo, emergono figure e collettivi capaci di dialogare con la visione musicale di Ashlin Parker, pur muovendosi entro coordinate culturali e storiche differenti. Il confronto non si gioca tanto sul piano della mera imitazione stilistica, quanto su quello della convergenza di intenti: apertura alla contaminazione, attenzione alla dimensione comunitaria ed una pedagogia musicale che non si limita alla tecnica, ma si estende alla costruzione di senso. Tra gli italiani, trombettisti come Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone, Luca Aquino e Francesco Fratini rappresentano voci significative, ciascuna con una propria cifra espressiva. Bosso, per esempio, si distingue per una padronanza tecnica ed una cantabilità che lo avvicinano alla tradizione americana, ma con un lirismo mediterraneo che lo rende immediatamente riconoscibile. Falzone, invece, si muove con disinvoltura tra jazz, musica contemporanea e teatro sonoro, in una ricerca timbrica e concettuale affine, per certi versi, alla tensione innovativa di Parker. Aquino, con il suo uso dell’elettronica e della spazializzazione del suono, propone una visione del jazz come esperienza ambientale, mentre Fratini si segnala per una scrittura raffinata ed una sensibilità armonica che lo rendono interlocutore credibile nel contesto internazionale. Sul piano europeo, artisti del calibro di Airelle Besson (Francia), Yazz Ahmed (Regno Unito), e Verneri Pohjola (Finlandia) offrono prospettive complementari. Besson lavora su una sintesi tra jazz e musica da camera, con un fraseggio delicato e una costruzione melodica che privilegia la sottrazione. Ahmed, con le sue radici bahreinite, esplora le possibilità di fusione tra jazz e musica araba, in un progetto identitario che risuona con la visione inclusiva di Parker. Pohjola, infine, si distingue per una scrittura orchestrale ed una ricerca fonica che lo collocano in una dimensione quasi cinematica, affine alla tensione narrativa che attraversa molte delle composizioni di Parker. Le differenze principali risiedono nel contesto culturale e nella funzione sociale del jazz. Mentre Parker opera in una tradizione afroamericana fortemente legata alla comunità e alla memoria, molti trombettisti europei si agiscono in ambiti più individualisti, spesso orientati alla sperimentazione formale o alla contaminazione con le avanguardie. Tuttavia, i punti di contatto sono numerosi: la volontà di superare i confini di genere, l’attenzione alla dimensione collettiva (si pensi ai progetti orchestrali e ai laboratori didattici), nonché una visione del jazz come linguaggio vivo, capace di interrogare il presente. Il confronto tra Ashlin Parker e le realtà europee e italiane non si delinea come una competizione, bensì come un conversazione plurale, in cui le differenze diventano risorse e le affinità terreno comune per una riflessione condivisa sul futuro del jazz.

Il rapporto tra Ashlin Parker ed Emmet Cohen s’inscrive in una dinamica di mutua stima artistica e di convergenza estetica, particolarmente evidente nella partecipazione di Parker alla celebre serie Live From Emmet’s Place, una delle più vivaci e influenti esperienze di jazz da salotto emerse negli ultimi anni. Questo format, ideato da Cohen durante il periodo pandemico, ha trasformato il soggiorno di casa in un palcoscenico globale, catalizzando l’attenzione di una comunità internazionale di appassionati e musicisti. La presenza di Parker nella puntata n. 133, accanto a Ruben Fox, Philip Norris, Brian Richburg Jr. e altri ospiti speciali, non si limita ad una mera esibizione, ma si configura come un momento di dialogo musicale profondo, in cui la tromba di Parker interagisce con il pianismo sofisticato e swingante di Cohen in un gioco di rimandi, contrappunti e improvvisazioni collettive. L’atmosfera informale e la prossimità fisica tra gli interpreti favoriscono una spontaneità espressiva che si traduce in una musica viva, pulsante, capace di evocare tanto l’intimità del club quanto la libertà della jam session. Rispetto ad altri trombettisti che hanno frequentato Emmet’s Place – quali Sean Jones, Terell Stafford o Josh Evans- Parker si distingue per una cifra stilistica più eclettica e per una timbrica che alterna con disinvoltura il lirismo e la ruvidezza, il fraseggio legato e l’articolazione spezzata. La capacità di adattarsi al contesto, pur mantenendo una voce personale, lo rende interlocutore ideale per Cohen, il cui approccio al jazz si fonda su una profonda conoscenza della tradizione e su una curiosità inesauribile verso le contaminazioni. In questo spazio domestico e al tempo stesso universale, Parker non solo suona, ma racconta, mentre la sua tromba diventa veicolo di narrazioni collettive, memoria sonora e tensione verso il futuro. La sua partecipazione a Live From Emmet’s Place non rappresenta dunque un episodio isolato, bensì un tassello significativo nella costruzione di un jazz che, pur radicato nella storia afroamericana, si apre a nuove forme di condivisione, accessibilità e comunità.

Nel corpus discografico che coinvolge Ashlin Parker, cinque album si distinguono per la centralità del suo apporto strumentale, non come semplice presenza decorativa, bensì come forza generativa del tessuto musicale. In ciascuna opera, la tromba assume il ruolo di voce errante, catalizzatore timbrico ed agente armonico, in costante interazione con gli altri interpreti. Il primo capitolo di questo itinerario sonoro è «Book One», realizzato dalla New Orleans Jazz Orchestra e premiato con il Grammy Award nel 2009. All’interno di un impianto orchestrale ampio e stratificato, Parker non si limita ad intervenire come solista, ma partecipa attivamente alla elaborazione di un complesso mosaicocromatico. Gli arrangiamenti, spesso curati da Adonis Rose, prevedono sezioni fiati articolate, dove l’interazione tra trombe, sassofoni e tromboni genera una opulenza sonora che Parker modula con precisione. Il dialogo con colleghi come Leon Brown e Glen Hall si traduce in contrappunti e armonizzazioni capaci di amplificare la tensione emotiva dei brani. Sul piano accordale, la scrittura si muove tra il blues orchestrale e il jazz modale, con frequenti modulazioni e riarmonizzazioni che offrono a Parker l’opportunità di costruire frasi sospese, risolte con eleganza in virtù di cromatismi ascendenti e discendenti. Il secondo episodio si colloca in un ambito multiculturale e multilinguistico: «Black is Beltza Soinu Bandu» di Fermin Muguruza (2018). In tale contesto, la tromba di Parker s’interseca in un tessuto sonoro che mescola jazz, elettronica, spoken word e ritmi afro-latini. In«Blood On The Leaves», la sua voce strumentale assume una funzione drammatica, quasi cinematografica, agendo come veicolo di tensione e pathos. Il dialogo con sintetizzatori, voci e sezioni ritmiche non si sviluppa secondo le consuetudini jazzistiche, ma sulla base di una logica teatrale e narrativa. Parker crea spazi di respiro e rottura, fungendo da ponte tra le diverse anime del progetto. L’armonia, spesso costruita su ostinati e pedali, apre a strutture modali che egli indaga con libertà, utilizzando intervalli dissonanti e frasi spezzate per accentuare il carattere politico ed urgente dell’opera.

Il terzo album, «Unbroken» di Tiffany Austin (2018), si colloca in una dimensione soul-jazz, dove la tromba accompagna e commenta la voce con grande sensibilità. In «Someday We’ll All Be Free», l’intervento di Parker non si limita ad un ruolo ornamentale, ma assume una funzione dialogica, in cui la tromba risponde, anticipa e sottolinea, diventando parte integrante della narrazione. Il rapporto con la voce si sviluppa secondo una logica di contrappunto emotivo, che arricchisce la struttura del costrutto. La sezione ritmica, sobria ma incisiva, offre un terreno stabile su cui articolare frasi melodiche di intensa espressività. L’armonia, oscillante tra gospel e jazz modale, viene sfruttata da Parker per inserire sospensioni e cadenze plagali, con un vibrato che amplifica la dimensione spirituale della composizione. Il quarto capitolo viene rappresentato da «The Ellis Marsalis Quintet Plays The Music Of Ellis Marsalis» (2017), dove Parker si confronta con una scrittura sofisticata e sistemi accordali complessi. La tromba agisce con eleganza tra le maglie di un tessuto sonoro che richiede precisione e sensibilità. Il quintetto, composto da Jason Marsalis alla batteria e Bill Huntington al contrabbasso, offre una base ritmica flessibile, mentre Parker dialoga con il pianoforte di Marsalis in un gioco di specchi e rifrazioni. L’armonia, ricca di modulazioni e sostituzioni tritoniche, viene affrontata con padronanza assoluta, dove gli assoli si appoggiano su guide tones e cromatismi funzionali, rivelando una chiarezza strutturale che sancisce una solida formazione accademica. Infine, «Live at Newport» (2017), sempre con la New Orleans Jazz Orchestra, cattura l’energia dell’ensemble in un contesto festivaliero. In «Angola», la tromba assume una funzione dsicorsiva, incarnando la tensione sociale e la forza magnetica del brano. Il live favorisce l’interazione spontanea, luogo ideale dove Parker si confronta con la sezione ritmica in modo viscerale, lanciando frasi che vengono riprese e trasformate dagli altri fiati. Il senso di comunità sonora emerge con chiarezza. L’armonia, costruita su progressioni cicliche che evocano il gospel ed il funk, garantisce un terreno fertile per l’improvvisazione, in cui Parker gioca con le tensioni, sfruttando scale pentatoniche e alterazioni blues per costruire un discorso che si dipana tra interiorità e coralità. In ciascuno di questi album, la tromba di Ashlin Parker non si limita a suonare. La sua voce strumentale agisce come tessuto connettivo tra le parti, come motore armonico e come interprete di una visione musicale che coniuga virtuosismo e responsabilità, memoria e contemporaneità.