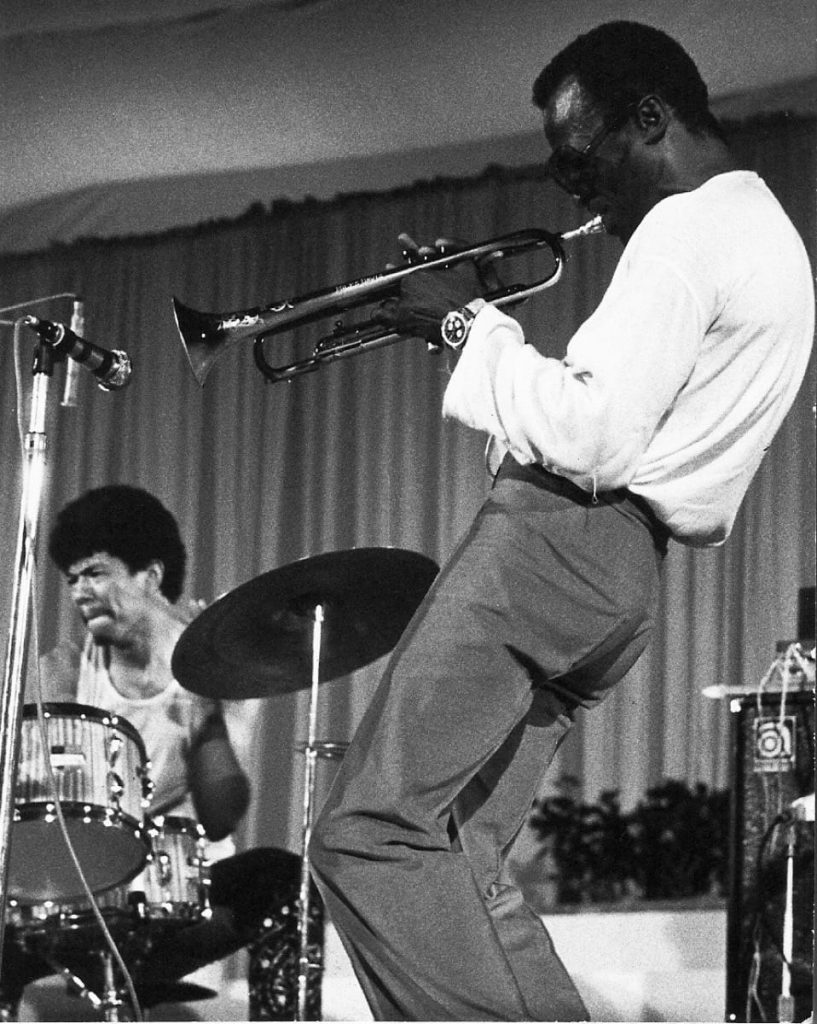

Il respiro obliquo del ritmo: Jack DeJohnette compie ottantatré anni, tra battere e levare

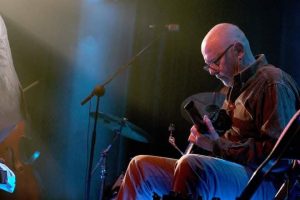

Jack DeJohnette

Il suo nome rimane indissolubilmente legato ad una costellazione di collaborazioni che ne testimoniano la duttilità e la statura artistica. Dalla partecipazione a sessioni seminali come «Bitches Brew» di Miles Davis, in cui il suo drumming, al contempo propulsivo ed obliquo, contribuì a ridefinire le coordinate della fusione elettrica, fino al lungo sodalizio con Keith Jarrett nel celebre «Standards Trio», DeJohnette ha saputo coniugare rigore ritmico e libertà improvvisativa, fondendo la pulsazione swing con un’irrequieta mobilità interna.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Oggi, mentre Jack DeJohnette compie ottantatré anni, la ricorrenza non assume il carattere di un semplice tributo anagrafico, ma diventa l’occasione per riflettere sulla parabola di un musicista che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del jazz con la lucidità di un architetto sonoro e la mobilità di un improvvisatore sempre in ascolto. La sua figura, sedimentata in centinaia di incisioni e in una fitta trama di collaborazioni – da Miles Davis a Keith Jarrett, da Abercrombie e Holland fino alle formazioni più audaci dell’AACM – si offre oggi come testimonianza di una continuità creativa che ha saputo rinnovarsi senza smarrire la propria impronta.

Ad ottantatré anni, DeJohnette resta un esempio raro di sintesi tra virtuosismo e capacità di sottrazione, tra rigore strutturale e apertura all’imprevisto. La sua batteria continua a essere un laboratorio in cui il tempo non è semplice successione di battute, ma materia viva che si dilata, si contrae, assume sfumature cromatiche come fossero pennellate di un pittore astratto. Nel festeggiarlo, si celebra dunque non solo l’anagrafe, ma una concezione dell’arte musicale in cui tecnica e visione si fondono, e in cui ogni colpo di bacchetta, ogni pausa, ogni risonanza diventa parte di una narrazione ininterrotta che, come nei grandi romanzi e nei film che resistono al tempo, conserva intatta la sua capacità di sorprendere. Nato a Chicago nel 1942, egli appartiene a quella ristretta schiera di musicisti che hanno attraversato, assimilato e trasformato in linguaggio personale pressoché ogni corrente significativa del jazz a partire dagli anni Sessanta. La sua formazione, nutrita tanto di tradizione afroamericana quanto di aperture verso linguaggi extra-jazzistici, gli ha consentito di concepire la batteria non come mero strumento di accompagnamento, ma come organo pulsante e dialogante, capace di generare architetture sonore complesse e mutanti. Parallelamente, la sua competenza di pianista e compositore ha affinato un pensiero musicale di ampio respiro, in cui la dimensione timbrica e quella strutturale si compenetrano. Il suo nome rimane indissolubilmente legato ad una costellazione di collaborazioni che ne testimoniano la duttilità e la statura artistica. Dalla partecipazione a sessioni seminali come «Bitches Brew» di Miles Davis, in cui il suo drumming, al contempo propulsivo ed obliquo, contribuì a ridefinire le coordinate della fusione elettrica, fino al lungo sodalizio con Keith Jarrett nel celebre «Standards Trio», DeJohnette ha saputo coniugare rigore ritmico e libertà improvvisativa, fondendo la pulsazione swing con un’inquieta mobilità interna. L’urgenza felpata del suo backbeat, per riprendere una felice definizione del New York Times, racchiude un duplice vettore,ossia la tensione in avanti ed una componente enigmatica, quasi reticente, che ne moltiplica le possibilità espressive.

La sua relazione con l’etichetta ECM, iniziata nel 1971 con «Ruta and Daitya» in duo con Jarrett, costituisce un capitolo di rilievo nella storia del jazz discografico contemporaneo. L’album rappresenta un esperimento radicale per l’epoca: pianoforte acustico e tastiere elettriche si intrecciano con un drumming che alterna delicatezza cameristica e impennate improvvise. La registrazione, avvolta nella tipica acustica ECM, restituisce un dialogo in cui le percussioni partecipano alla costruzione armonica tanto quanto il pianoforte alla creazione di accenti ritmici. È un’opera quasi «da interni», in cui ogni sfumatura timbrica ha il peso di un dettaglio pittorico in un quadro di Morandi. Da quella prima esperienza germogliarono cicli creativi che comprendono il trio «Gateway» con Dave Holland e John Abercrombie, la direzione del gruppo Directions, le diverse incarnazioni di «Special Edition», fino ai progetti in collaborazione con musicisti dell’Association For The Advancement Of Creative Musicians. «Parallel Realities» (1990), con Pat Metheny e Herbie Hancock, mostra la sua versatilità in un contesto di alto virtuosismo collettivo. Qui DeJohnette costruisce paesaggi metrici in continuo mutamento, combinando pulsazioni incalzanti con interludi rarefatti. L’interazione con Metheny e Hancock si sviluppa su piani multipli, in cui la batteria non sostiene soltanto, ma interviene come commento, reazione e talvolta provocazione, dando luogo a un tessuto sonoro complesso, simile a un montaggio filmico di sequenze contrastanti. «Music We Are» (2009), in trio con Danilo Pérez e John Patitucci, sintetizza decenni di esperienze. Il drumming appare come una tavolozza di tinte percussive, in cui l’accento può trasformarsi in melodia e la pausa in elemento formale. Pérez fornisce spazi armonici ampi e mobili, Patitucci un ancoraggio flessibile, mentre DeJohnette si muove fra loro come un narratore che conosce i tempi della suspense e della fuga. L’album assume così i tratti di un racconto policentrico, in cui le voci si alternano senza mai interrompere la coesione narrativa. L’ampiezza di questo corpus, che lo colloca come l’artista più registrato nella storia dell’etichetta, riflette una costanza inventiva e una curiosità inesauribile, mai piegate all’autocompiacimento.

Rispetto alla genealogia del drumming afro-americano del secondo dopoguerra, Jack DeJohnette occupa una posizione di singolare cerniera, sospesa tra la continuità della tradizione e l’apertura verso sintassi ritmiche inedite. Se i padri fondatori del linguaggio moderno avevano consolidato un paradigma in cui la batteria fungeva da motore propulsivo e al tempo stesso da tessitore di un dialogo serrato con il solista, DeJohnette ha ereditato quella tensione dialettica, ma l’ha inscritta in un orizzonte più mobile, contaminato tanto dal lessico modale e post-boppistico quanto da pulsazioni etniche, metriche asimmetriche e trame timbriche proprie delle avanguardie. DeJohnette ha privilegiato un approccio più obliquo, in cui la spinta in avanti convive con una capacità di sospendere il tempo, insinuando silenzi, fratture e ambiguità metriche. Il suo tocco, meno centrato sulla potenza esplosiva di un Art Blakey e più incline a un’arte della sfumatura, manifesta un’attenzione quasi calligrafica al colore, alla micro-dinamica e alla plasticità del suono. La propensione all’ibridazione lo avvicina a certe esperienze dell’AACM, in cui la batteria si fa laboratorio di texture più che semplice vettore ritmico. In tal senso, DeJohnette sembra fondere in sé l’energia fisica del be-bop, l’elasticità temporale del post-coltranismo e l’attenzione timbrica della contemporaneità colta, restituendo un’identità in cui le eredità del secondo dopoguerra non vengono imitate, ma riforgiate in una sintassi in perpetua trasformazione.

Jack DeJohnette, nella sua traiettoria artistica, può essere letto come l’esito di un dialogo ideale con quattro poli fondanti della batteria afro-americana del secondo dopoguerra: Max Roach, Elvin Jones, Tony Williams e Roy Haynes. Ciascuno di essi rappresenta non solo una grammatica tecnica, ma una filosofia dell’atto percussivo; e DeJohnette, lungi dal collocarsi in un rapporto gerarchico di filiazione, ha assorbito frammenti di queste poetiche per poi ricomporli in un alfabeto personale, aperto e cangiante. Dal lascito di Max Roach ha tratto la consapevolezza della batteria come entità polifonica, capace di articolare frasi compiute e non mere interpunzioni metriche. In Roach, l’uso del piatto ride come elemento discorsivo e la distribuzione delle accenti fra rullante e tom costituivano un discorso parallelo alla linea melodica principale; DeJohnette ne mutua la chiarezza argomentativa, ma la piega a un contesto più fluido, dissolvendo talvolta la regolarità della cellula swing per introdurre sospensioni e contro-tempi che interrompono la linearità senza intaccare il senso di direzionalità. L’ascendente di Elvin Jones si percepisce nella sua predilezione per la circolarità del tempo, per quel flusso avvolgente che sembra ondeggiare più che scandire. Tuttavia, se Jones tendeva a costruire un continuum quasi oceanico, in cui ogni colpo si fondeva nel successivo, DeJohnette vi inserisce fenditure e rarefazioni, tanto che la sua corrente ritmica non risulta ininterrotta, ma modulata, alternando densità e vuoti, quasi a voler suggerire che l’onda percussiva possa anche rifrangersi e non soltanto avvolgere. Con Tony Williams condivide l’inclinazione a trattare la pulsazione come materia elastica, da stirare o comprimere a piacimento. Williams, soprattutto nelle sue prove con il secondo quintetto di Miles Davis, adottava una prospettiva di continuo scardinamento, in cui i punti d’appoggio si spostavano repentinamente, destabilizzando la prevedibilità metrica. DeJohnette ne assimila la libertà d’intervento, ma senza spingere la frammentazione all’estremo, mentre il suo gioco con il tempo tende a preservare una coesione sottotraccia, quasi un respiro comune che, pur oscillando, non si spezza mai del tutto. L’affinità più sottile è forse con Roy Haynes, dal quale eredita l’arte della sottrazione e dell’incisività. Haynes, maestro nell’infilare silenzi calibrati e colpi secchi come graffi calligrafici, ha mostrato come la batteria possa essere narrata anche per sottrazione di materiale sonoro. DeJohnette reinterpreta questa lezione in chiave più timbricamente espansa, usando il colore dei piatti, le risonanze del tom e i tocchi leggeri sul rullante per disegnare spazi sonori che respirano, evitando ogni ridondanza. In questa trama di affinità e divergenze si delinea un’identità che non si limita a sommare eredità: Roach gli ha dato la parola, Jones il respiro, Williams la tensione ed Haynes il silenzio; ma è nella loro intersezione, e nel costante atto di rinegoziarla, che DeJohnette ha forgiato una sintassi in cui il tempo rappresenta al contempo linea, superficie e volume, un corpo vivo in continua metamorfosi.

Il confronto tra Jack DeJohnette e il batterista italiano Massimo Manzi apre un discorso affascinante, in cui s’intrecciano radici culturali differenti ma convergenti nella ricerca di una drammaturgia ritmica sofisticata e imprevedibile. Entrambi condividono un senso innato del fraseggio come elemento narrativo, ove la batteria non si limita a scandire il tempo ma diventa protagonista di un discorso in cui il silenzio, le dinamiche variabili e il colore sonoro assumono valenze strutturali. Jack DeJohnette incarna una cifra stilistica fondata su una simultanea tensione tra propulsione e sospensione: la sua tecnica privilegia un uso fluido della cassa e dei rullanti, un gioco continuo di accenti sfuggenti che scompongono la pulsazione in frammenti mobili, capaci di dialogare con le altre voci strumentali secondo una logica polimetrica e modulare. DeJohnette si muove con agilità tra il jazz più tradizionale e le avventure d’avanguardia, mantenendo sempre un’estetica di equilibrio tra virtuosismo e lirismo, senza mai perdere di vista la coralità del suono. Massimo Manzi, nella sua esperienza, manifesta una particolare attenzione all’articolazione timbrica e alla ricerca sonora, mettendo in risalto un rapporto quasi cameristico con gli strumenti che accompagnano il suo drumming. Sebbene meno incline alle divagazioni free rispetto a DeJohnette, Manzi sviluppa una sensibilità marcata verso i dettagli agogici e un controllo raffinato delle dinamiche, che lo avvicinano idealmente al concetto di «ritmo narrativo» caro al batterista americano. La sua tecnica, pur mantenendo una solida base nel groove, si caratterizza per una predilezione verso strutture metriche non convenzionali ed un’ampia varietà di sfumature percussive, che gli consentono di modulare costantemente la tensione espressiva. Dunque, laddove DeJohnette sembra incarnare la figura del batterista «architetto del tempo» capace di piegare e rimodellare incessantemente la struttura ritmica, Manzi appare più come un artigiano del dettaglio, che costruisce microcosmi sonori attorno ad un’ossatura ritmica limpida ma mai banale. Ambedue, tuttavia, condividono una comune attenzione alla dimensione spaziale del suono e all’importanza della relazione tra suono e silenzio, traducendo così la batteria in uno strumento di dialogo e di sfumature, piuttosto che in mero motore pulsante. In definitiva, l’affinità tra Jack DeJohnette e Massimo Manzi risiede in questa capacità di trasformare il tempo in materia plasmabile, mentre le differenze emergono soprattutto nel rapporto con la libertà formale e nella concezione della batteria come centro propulsivo o elemento di rifrazione nel tessuto musicale. Un confronto ideale tra i due, pertanto, non avrebbe soltanto valore tecnico ma rivelerebbe anche le diverse declinazioni di un’identità ritmica che affonda le radici tanto nella tradizione afroamericana quanto nell’esperienza europea più raffinata.

La parabola creativa di Jack DeJohnette può essere letta attraverso alcuni nodi discografici che non solo documentano tappe cronologiche, ma rendono udibile la metamorfosi di una pratica percussiva ricca di pensiero: dalla disciplina timbrica ereditata dalla scuola afro-americana alla volontà di ripensare la funzione del ritmo come agente formante della materia sonora. «Have You Heard?» (registrato a Tokyo nel 1970) rappresenta una prima dichiarazione di metodo, attraverso una formazione ridotta ma ambiziosa, con Bennie Maupin e Gary Peacock, dove la durata estesa delle composizioni lascia spazio ad un improvvisare che assume caratteristiche quasi cameristiche. Sul piano timbrico, DeJohnette alterna il tocco tradizionale sul drum-set a incursioni all’electric piano e a interventi vocali, strumenti che amplificano la sua idea di polifonia percussiva; la batteria non si limita a marcare la forma, bensì articola frasi autonome mediante variazioni di densità dinamica, ghost-notes calibrate ed uno sfruttamento puntuale delle risonanze dei tom per creare leggeri contrappunti timbrici alla linea del basso. Armonicamente il materiale si regge su celle modali e aperture tonali che favoriscono l’allargamento delle sovrapposizioni, dove la sezione ritmica vive così di micro-ritardi ed anticipazioni che rimandano, per analogia, a certi procedimenti di narrativa d’avanguardia. La forma lunga, come in certi romanzi modernisti, suppone una costruzione per impaginazioni successive piuttosto che per blocchi tematici netti. Il contributo di DeJohnette a «Bitches Brew» costituisce un nodo cruciale per comprendere la sua cifra ritmica nell’epoca della fusione. Inserito in un apparato orchestrale elettrico e massicciamente processato in post-produzione, il suo ruolo si estende oltre la mera erogazione del groove. La batteria qui esercita una doppia funzione: origine della spinta propulsiva e sorgente di ambiguità ritmica, attraverso l’uso simultaneo di pattern binari e ternari sovrapposti, l’impiego di abbreviazioni di battuta e l’insinuazione di accenti in contesti di groove statici. La scelta dei colori (piatti generativi, ride trattenuto, rullante talvolta attenuato) contribuisce ad un effetto polifonico in cui la metrica diventa superficie su cui avvengono micro-mutazioni; la produzione di Teo Macero, con i suoi montaggi e le sovrapposizioni, trasforma queste micro-mutazioni in figure narrative, facendo della registrazione una sorta di cinema sonoro, dove montaggio ed improvvisazione dialogano, mentre la batteria di DeJohnette risulta decisiva nel mediare tra l’istanza funk-rock e l’eredità modale di Miles.

Nel passaggio a «Sorcery» (1974) emergono aspetti compositivi che attestano la sua vocazione a pensare il concerto come drammaturgia: la grande «Reverend King Suite» non è solo l’esito di una sequenza tematica, ma il tentativo di tradurre in materia sonora una trama commemorativa e di tensione sociale. Dal punto di vista tecnico si nota una pluralità di piani sonori, ossia chitarre a volte elettriche, clarinetti bassi, tastiere ed una batteria che agisce tanto per impulso quanto per tessitura, con DeJohnette che usa il kit per suggerire silhouette metriche e contemporaneamente per creare campi armonici impliciti mediante colori di piatti e pad elettronici. L’impaginazione del tempo sfrutta sovrapposizioni di ostinati e momentanee dissolvenze dinamiche, come se il racconto musicale si risolvesse attraverso una scansione cinematografica dei momenti salienti, in cui la tecnica si converte in narrazione. La presenza di figure come Bennie Maupin e Dave Holland enfatizza l’opulenza timbrica ed il dialogo contrappuntistico fra registro acuto e registro grave. L’incisione «Gateway» (il trio con John Abercrombie e Dave Holland, per ECM) costituisce il paradigma di un altro versante dell’estetica dejohnettiana, ossia la sottrazione, lo spazio e l’eco. In contesti così scarni il ruolo del batterista si fa ancor più decisivo nell’indicare i limiti di uno habitat armonico spesso suggerito più che dichiarato; le scelte di Abercrombie nel disegnare accordi aperti e di Holland nel proporre ostinati armonici consentono a DeJohnette di operare su linee di nicchia come micro-accenti, modulazioni timbriche sul ride, spostamenti dinamici impercettibili, i quali rimandano all’idea della pittura a campi di colore, come in un quadro di Rothko, in cui la differenza fra il «prima» e il «dopo» appare sfumata e tutta nella gestione dei gradienti. Sul piano metrico si apprezza un uso sapiente del tempo «elastico», il nostro batterista maschera e rivela la pulsazione con piccoli ritardi intenzionali o con spostamenti di senso che producono una percezione di continuo rinegoziamento armonico. L’estetica ECM, con la sua attenzione alla cattura del suono in uno spazio acustico definito, ne amplifica le qualità. «Special Edition» valica i confini della semplice formazione da quartetto per divenire laboratorio di sovrapposizioni timbriche e di incroci formali. La compresenza di fiati robusti come quelli di David Murray ed Arthur Blythe, davanti ad un contrabbasso spesso impiegato anche come cella sonora obbligata, genera una scrittura in cui il drumming deve presidiare territori diversi: dalla definizione del groove alla costruzione di veri e propri muri sonori su cui i solisti s’innalzano e precipitano. L’aspetto tecnico più interessante appare la capacità di DeJohnette di orchestrare la percussione come se fosse una sezione aggiuntiva, attraverso passaggi per timpani, melodica, organo e variazioni di set che alterano la prospettiva timbrica in funzione del climax formale. Armonicamente il materiale alterna riferimenti coltraniani a tematismi più espliciti, con frequenti momenti di collettiva improvvisazione controllata; la scrittura mostra una tensione verso la forma estesa, capace di contenere sia efficaci eruptions free sia momenti di ordine metronomico interno. Questo lavoro manifesta quanto DeJohnette sappia contemporaneamente dirigere e partecipare, costruendo architetture sonore nelle quali il percussore diventa autore delle traiettorie e non solo loro agente esecutore.

Il filo che unisce questi cinque documenti non è di natura meramente cronologica, ma corrisponde piuttosto a una progressione intellettuale e sensoriale, dalla pratica dell’accompagnamento alla scrittura come progetto estetico. Le strategie tecniche – uso calibrato delle risonanze, gestione della micro-dinamica, modulazione della densità ritmica e uso di strumenti extra-kit – si combinano con scelte armoniche che privilegiano la mobilità modale e l’ambiguità degli intervalli aperti. La relazione con i collaboratori (Miles Davis, Bennie Maupin, John Abercrombie, Dave Holland, David Murray, Arthur Blythe) mostra come ogni incontro abbia agito da catalizzatore: la lezione di Miles permise a DeJohnette di pensare la batteria nello spazio elettrico e nel montaggio; la collaborazione con Abercrombie ed Holland affinò il senso della sottrazione e del colore; i progetti con reedmen voluminosi alimentarono la sua capacità di orchestrare la percussionistica in funzione compositiva. Il drumming di DeJohnette non si limita a fornire una griglia metrica: esso plasma la materia sonora. L’ascolto delle sue incisioni, siano esse collocate nell’alveo del post-bop, dell’avant-garde o di forme ibride, rivela un continuo processo di rinegoziazione tra forma e gesto, in cui il batterista risulta al tempo stesso architetto e narratore. Nel corso di oltre cinque decenni, ha dimostrato come la percussione possa essere veicolo di pensiero musicale tanto sofisticato quanto fisicamente coinvolgente, mantenendo intatta una cifra stilistica riconoscibile e al contempo refrattaria a ogni irrigidimento. Per chi volesse una metafora fuori dal linguaggio strettamente musicale, si potrebbe osservare come nei dischi DeJohnette pratichi un analogon del montaggio cinematografico di Antonioni (spazio e attesa) con la tavolozza cromatica di un pittore post-astratto, dove il gesto percussivo non racconta solo il movimento, ma modula la luce che rivela la forma.