Beatles, 6 agosto 1965: sessant’anni dalla svolta di «Help!», fra innovazione musicale e nuove geografie interne

«Help!» rappresenta un’opera di transizione in cui la forma-canzone pop inizia a liberarsi dal vincolo della struttura «strofa-ritornello-ponte», per accogliere deviazioni armoniche e scelte timbriche funzionali alla narrazione emotiva.

// di Francesco Cataldo Verrina //

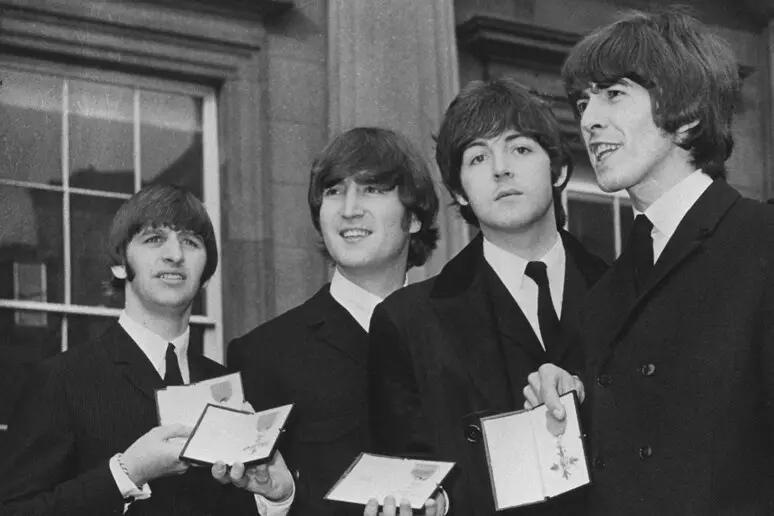

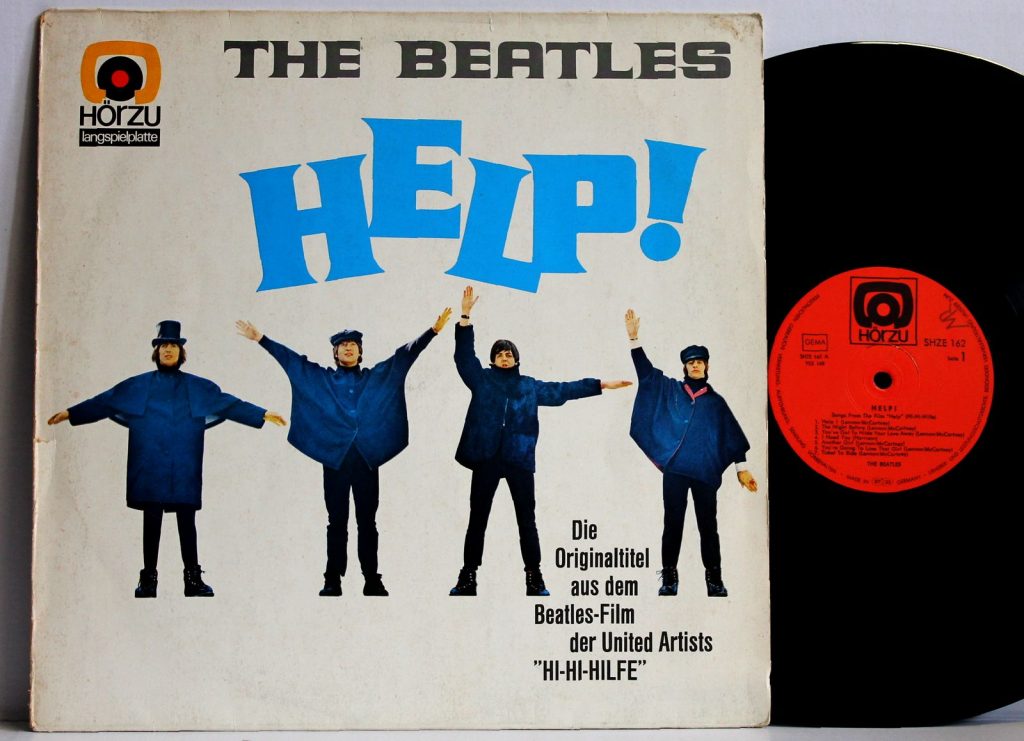

La pubblicazione di «Help!», il 6 agosto 1965, a soli dodici mesi da «A Hard Day’s Night», segna un momento cruciale nella parabola creativa dei Beatles, sancendo un passaggio dal frenetico slancio giovanile a una scrittura più introspettiva e stratificata. La prima facciata accoglie le sette composizioni concepite per la colonna sonora dell’omonimo film di Richard Lester, distribuito in Italia con il titolo «Aiuto!», la cui première, al London Pavilion il 29 luglio, fu suggellata dalla presenza della principessa Margaret insieme al conte e alla duchessa di Snowdon.

Nel 1965, anno di pubblicazione di «Help!», l’orizzonte storico e sociale stava attraversando una fase di trasformazione vorticosa, segnata da una tensione fra le ultime propaggini dell’ordine novecentesco e l’irrompere di una modernità giovanile, mediatica e globale senza precedenti. Nel Regno Unito, Harold Wilson – leader laburista pragmatico e abile comunicatore – aveva assunto il ruolo di Primo ministro l’anno precedente, incarnando un’idea di «nuova Gran Bretagna» in sintonia con la fiducia tecnologica e con la mobilità sociale emergente. Parallelamente, la Swinging London cominciava a delinearsi come polo d’attrazione culturale, dove moda, arte e musica interagivano in un flusso sinergico: le creazioni di Mary Quant, la fotografia di David Bailey e il fermento delle gallerie indipendenti costituivano un humus in cui il pop non era più semplice intrattenimento, bensì un vettore identitario e generazionale. Sul piano internazionale, l’eco della guerra del Vietnam cominciava a risuonare sempre più forte, stimolando un embrionale dissenso giovanile che, nei campus americani, si sarebbe presto tradotto in protesta aperta. La questione dei diritti civili, con figure come Martin Luther King Jr. e Malcolm X (ucciso proprio nel febbraio di quell’anno), polarizzava l’opinione pubblica negli Stati Uniti, mentre l’Europa occidentale osservava con crescente attenzione i fermenti di emancipazione e i primi segni di una controcultura globale. Il disco si inserisce dunque in un momento di ridefinizione delle coordinate culturali: i Beatles non erano più soltanto «quattro ragazzi di Liverpool», portatori di un fenomeno popolare travolgente, ma interpreti e catalizzatori di un cambiamento che metteva in discussione gerarchie estetiche e modelli comportamentali. «Help!» riflette, pur senza dichiararsi programmaticamente politico, questa tensione, dove la title-track, con la sua ambivalenza emotiva, lascia intravedere la fragilità dietro l’icona pubblica; «You’ve Got to Hide Your Love Away» introduce un linguaggio intimista e allusivo; «Ticket To Ride» infrange il perimetro della canzone di consumo per spingersi verso strutture più ardite. In un’epoca in cui la televisione a colori iniziava a diffondersi, i satelliti per le comunicazioni riducevano le distanze e la pop art faceva del quotidiano materia estetica, «Help!» incarna un’opera di transizione che dialoga con l’immaginario del proprio tempo. L’album risulta, al contempo, documento sonoro di una generazione che prende coscienza di sé e avanguardia di una forma-canzone pronta a divenire mezzo espressivo capace di attraversare, ed in parte plasmare, il clima storico e culturale in cui è nata.

La perizia tecnica di George Martin, vero e proprio architetto sonoro della band, conferisce al disco una dimensione inedita. Per la prima volta un album dei Fab Four viene concepito in un’autentica stereofonia, con soluzioni di missaggio che anticipano prassi di studio poi universalmente adottate. Il brano d’apertura, la title track, porta la firma di John Lennon e rivela, sotto la patina di energia pop, un grido di smarrimento: la Beatlemania, l’instabilità coniugale e un senso di vulnerabilità emergono in versi come «…ed ora la mia vita è cambiata in così tanti modi, la mia indipendenza sembra svanire nella nebbia…». L’eco della poetica di Bob Dylan, che Lennon aveva recentemente abbracciato, s’intreccia a influssi della scena rock britannica in fermento, delineando un linguaggio più meditato e meno legato alle formule dell’invasione beat. All’interno della raccolta trovano spazio due riletture, ossia «Act Naturally», eseguita con bonaria autoironia da Ringo Starr, e «Dizzy Miss Lizzy» di Larry Williams, residuo del repertorio dal vivo che preserva la matrice rock’n’roll originaria del gruppo. Se «You’ve Got To Hide Your Love Away» si presenta come omaggio di Lennon alla scrittura di Dylan, il suo impianto acustico, per la prima volta predominante in un’incisione dei Beatles, conferisce al testo un’aura di confessione velata, aperta ad interpretazioni divergenti: dalla narrazione di un amore clandestino alla presunta allusione alla figura di Brian Epstein, il manager del gruppo. «Ticket To Ride», sempre di Lennon, introduce elementi timbrici e strutturali che preludono alla stagione psichedelica. Il superamento del formato canonico di tre minuti, il ritmo meno convenzionale e la dissolvenza conclusiva con il verso «My baby don’t care», cantato in tempo sfasato rispetto al corpo principale, creano una tensione ritmica e semantica inedita. Le possibili letture del titolo oscillano tra il ricordo adolescenziale di viaggi in autostop verso Ryde, sull’isola di Wight, ed il doppio senso ironico riferito ai «permessi sanitari» richiesti alle prostitute di Amburgo. Il vertice lirico dell’album resta tuttavia «Yesterday», composizione solitaria di Paul McCartney, il quale sostenne di averla ricevuta in sogno in una forma talmente compiuta da temere inizialmente di averla inconsciamente plagiata. Il titolo provvisorio, «Scrambled Eggs», rivelava un retroscena domestico e quasi parodico, ma la decisione di Martin di non usarlo e di innestarvi un quartetto d’archi, insieme alla scelta di un’esecuzione per sola voce e chitarra, ne fecero una miniatura cameristica di toccante sobrietà. La sua diffusione planetaria – si calcola che venga eseguita ogni tre minuti nel mondo – l’ha resa un archetipo di canzone pop classica, al di là di mode e generi. Non vanno trascurati i due contributi autoriali di George Harrison, «I Need You» e «You Like Me Too Much», entrambi dedicati a Pattie Boyd, figura coinvolta in alcune delle vicende sentimentali ed artistiche più celebri della scena britannica. Sebbene non raggiungano le vette inventive dei colleghi, testimoniano l’emergere di una voce compositiva autonoma, destinata a maturare negli anni successivi.

Il vero punto di frattura musicale di «Help!» rispetto ai precedenti album dei Beatles risiede nella capacità di coniugare la freschezza pop dei primi anni con una più consapevole complessità armonica, timbrica e strutturale, segno di un progressivo distacco dai canoni standard della beat music di inizio carriera. Non si tratta ancora della radicalità sperimentale di «Revolver» o «Sgt. Pepper’s», ma di un’evoluzione interna al linguaggio che, se osservata da vicino, rivela una serie di mutamenti coerenti e interconnessi. Sul piano armonico, l’album introduce soluzioni meno prevedibili, quali modulazioni inattese, uso più frequente di accordi di settima maggiore e minore, impiego di progressioni cromatiche ed alterazioni modali, così come un dialogo più maturo tra strumenti acustici ed elettrici. La scrittura melodica tende ad un lirismo più meditato, con frasi vocali che sfruttano ambiti più ampi e intervalli meno banali rispetto alle melodie squadrate degli esordi. «Help!» si sostanzia non soltanto come un tassello intermedio nella discografia dei Beatles, ma un concept che registra il momento in cui la loro scrittura inizia a guardare oltre la superficie dell’immediatezza pop, anticipando la stagione in cui la canzone diverrà, per loro, un laboratorio aperto alle contaminazioni culturali e alla sperimentazione formale.

Nel 1965, proprio attorno alla lavorazione di «Help!», iniziarono a manifestarsi i primi segni tangibili di attrito sotterraneo nella leadership creativa dei Beatles. Fino a «A Hard Day’s Night», l’asse Lennon–McCartney operava come un’entità quasi simbiotica, con un bilanciamento relativamente armonioso di ruoli ed un repertorio in cui le firme congiunte corrispondevano spesso ad un lavoro effettivamente condiviso. Con «Help!» la situazione comincia a mutare: Lennon, ancora teoricamente primus inter pares, viveva una fase di profonda inquietudine personale, ossia matrimonio in crisi, pressioni della Beatlemania, crescente uso di sostanze, che si traduceva in una scrittura più introspettiva ma anche più isolata. McCartney, al contrario, si mostrava in un momento di grande lucidità creativa, capace di concepire morivi come «Yesterday», che di fatto proiettavano il gruppo verso territori sonori inediti, non sempre in linea con le priorità espressive di John. Questa divergenza non era ancora conflitto aperto, ma piuttosto una sottile ridefinizione dei pesi interni. Paul stava gradualmente conquistando una posizione di guida nel perfezionismo produttivo e nella ricerca melodica; Lennon, pur restando una forza trainante, cominciava a percepire l’emergere di un compagno di scrittura sempre più autonomo e meno vincolato all’energia collettiva dei primi anni. Parallelamente, George Harrison reclamava un maggiore spazio compositivo. «I Need You» e «You Like Me Too Much» rappresentano non solo tentativi di affermare una voce propria, ma anche l’inizio di un processo di emancipazione artistica che nei dischi successivi avrebbe portato a un contributo qualitativamente e quantitativamente più rilevante. «Help!» non segnò solo un’evoluzione musicale, ma anche il momento in cui la leadership interna cominciava a flettersi ed a frammentarsi, prefigurando le dinamiche, talvolta competitive, altre complementari, che avrebbero plasmato i lavori più ambiziosi della band negli anni a venire.